SEARCH RESULTS FOR "無形"

【虛詞・◯】詩三首:〈永恆輪迴〉、〈火〉、〈無形和黑色月亮〉

詩歌 | by 林閒、泛涵、文津 | 2024-06-01

讀詩三首。林閒反復折返地探討文字、書籍與時間的關係,反映人類對於生命輪轉的體悟。泛涵則指出現代社會對文學的冷漠和遺棄,呼籲守護文學精神。文津則不斷重複的「悲傷」情緒,昭示了詩人對於時代變遷的深切感受。

【虛詞・◯】虛詞。是愛我們更多的那人。

散文 | by 張瀞 | 2024-05-04

張瀞在台灣。初次遇見虛詞,是2023年的八月夏季某日,亞熱帶無風的教師辦公室裡,同仁正管教學生。她鍵入「辛波絲卡」。螢幕跳出數個搜尋結果,其中之一是作者雙雙為「虛詞」舉辦的辛波絲卡活動而衍伸出的一首詩------《新詩課上的白日夢》,當時因而被其中幾句詩句深深地打動。

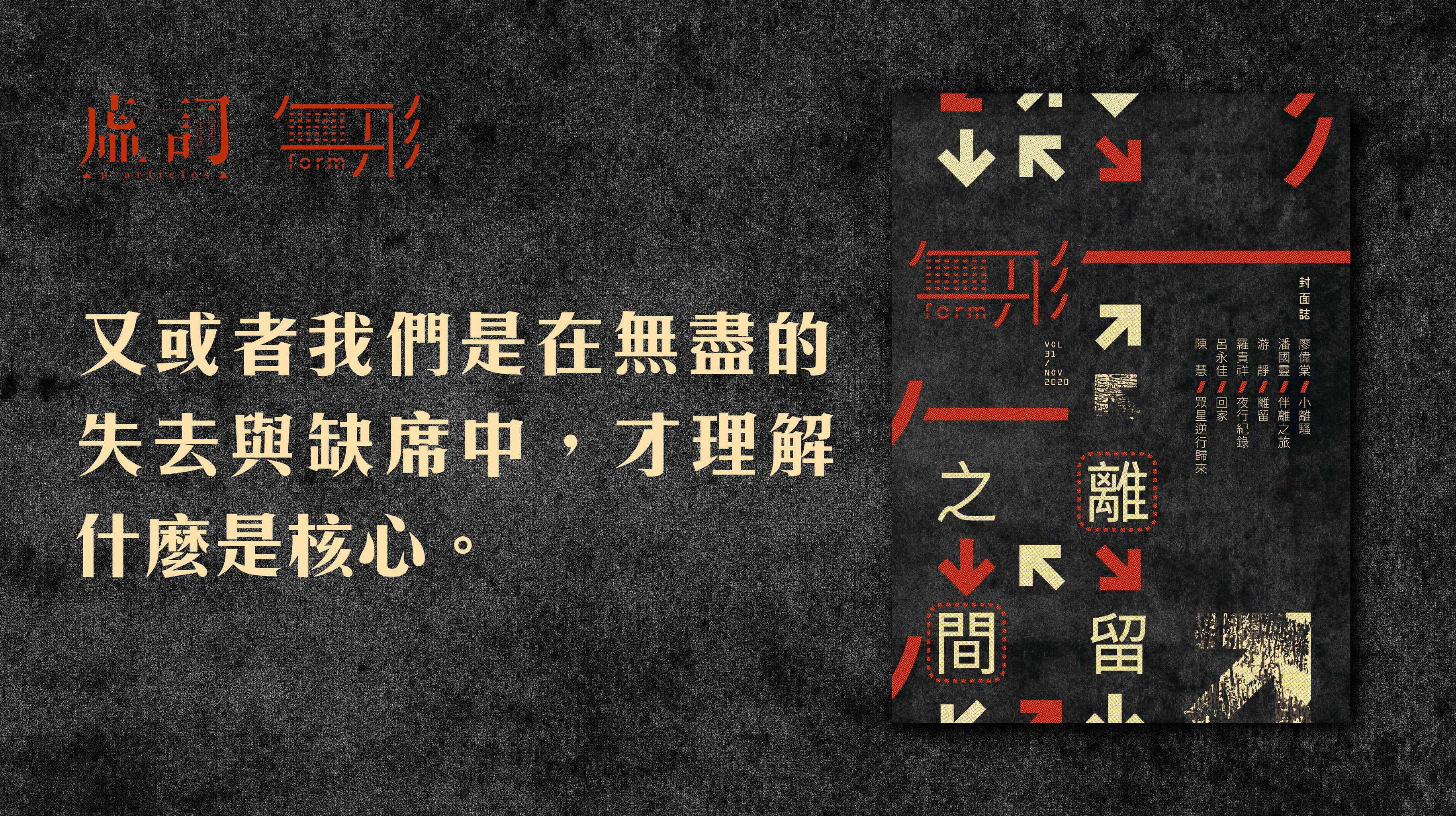

【無形・◯】大音希聲,大象無形

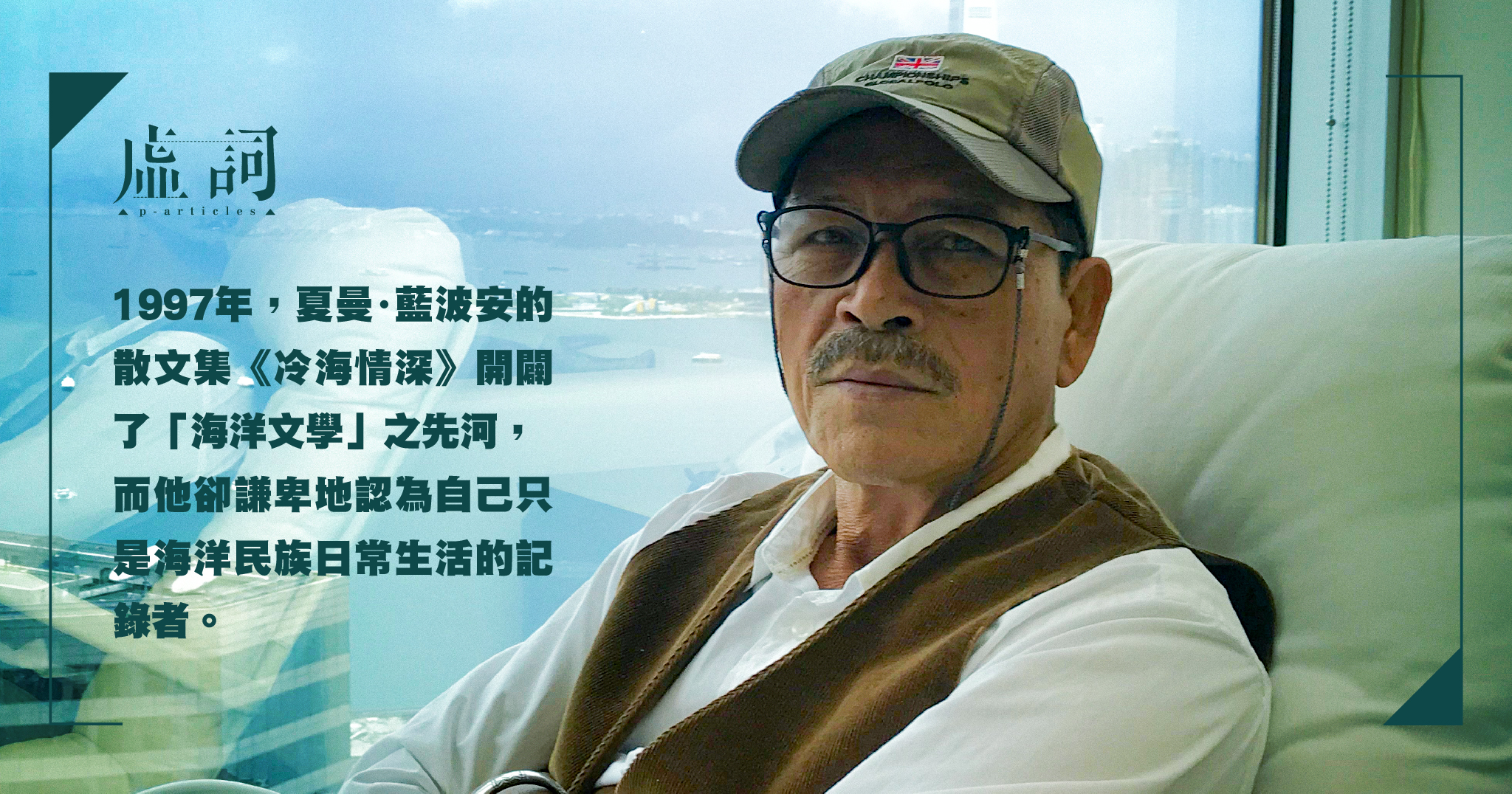

散文 | by 王瀚樑 | 2024-04-30

有形之物皆有時限,不論是感情、記憶,或是生命。喜愛文字的人,大概都會有種期盼,渴望將自己短如朝露的一生,化作可以流傳千秋的字句,讓一瞬成為永恆。而《無形》之所以名為「無形」,亦是希望以文字描繪各種抽象、不可見的「無形」之事物、關係與概念。不過在現實中,《無形》畢竟是本具有實相,可以拿上手翻閱的文學月刊,自然也有它的限期。

【無形・同病相連】前置詞:生於憂患

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2024-02-29

每年《無形》會有一期,全本承載香港文學季的主題創作,讓參加者可於展場即場閱讀作品。今期《無形》收錄今屆香港文學季「別來無恙」的焦點展覽「灰白質留言」七個新創作文本,探索記憶之病。

【無形・進擊的動漫】李顥謙〈光之丘〉、枯毫〈罪原〉

詩歌 | by 李顥謙、枯毫 | 2024-02-26

今期無形也將動漫融入詩裡:《數碼暴龍》同樣伴隨一代人成長,李顥謙未忘當年的勇氣,即使失去了獸與同伴,也要抗衡那「無法改變世界」的傳說。有些人的童年並不美好,《章魚P的原罪》就是暗黑版叮噹,法寶無法救贖任何人,枯毫於是寫道,原罪源自誤解人間,最終彼此只能走往相反的路。

【無形・進擊的動漫】讀《空之境界》——「空」的觀看方式

散文 | by 化蛤堂的寒露 | 2024-02-26

化蛤堂的寒露分析過往的動漫作品,認為日本人是一個渴望動機的民族,甚至乎為此要定位了討論「動機」的範本。他指出《空之境界》推翻了總是強調動機的敘事模式,奈須蘑菇沿用扭曲的美學糖衣,包裹著佛學裡面稱為「空性」探究。而人類的動機,大概只是毫無秩序可言的理由串連產生的因果順序。所以謂「空」。

【無形・進擊的動漫】前置詞:我推的動漫

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2024-01-31

小時候總會跟著路飛說:「我要找到ONE PIECE,我是要成為海賊王的人!」長大後才知道,傳說中的寶藏是否存在並不重要,只要擁有尋找的慾望,生命就可得救。沈浸在漫畫的世界,或許會不期然患上「中二病」,而所謂「中二病」,會否就是直面世界的殘酷扭曲,依然故我地叛逆、求索,不失熱血與善良?

【無形・過敏鳥】前置詞:明明無餘地再過敏?

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2024-01-02

過敏,是人體接觸環境中一些過敏原後,所引發的一系列超敏反應現象。那既是一種身體症狀,也可是一種心理狀態,由日常小小搔癢煩惱,到人際間的磨擦,甚至放大到社會整體,過敏粒子時刻都在碰撞。這些過敏原無處不在,偏又微小隱密,讓人難以言說,甚至羞於表露,免得被冠上反應過敏甚至玻璃心的標籤。然而,文學的價值正在於為幽暗而難以知覺的物事,給予恰如其分的言說。近年社會開始關注高敏族人士,呼籲人們肯定自身獨特與感受,如今或許正是書寫的時候。

【無形・那陣時不知道的滋味】這味道是禁止事項

小說 | by 黎特 | 2023-12-28

根據本國法律,所有死刑犯在行刑之前,都有指定最後晚餐菜式的絕對權利。作為當了二十年資深獄警的我,以為早已在這座監獄裡見識過地球上所有菜式,有時心裡不禁讚嘆我國法律的慈悲,還有每次必定順利製作出指定菜式的廚師們的技藝。據我所知,他們一次都沒有失過手——不管是哪個家鄉的罕見餸菜,還是極盡奢華的九大簋,他們必定如死囚所願地送上。相信今次將會是他們面對過最大的難題——囚犯(編號98017)最後想吃的,是他自己的心臟。

【無形・那陣時不知道的滋味】吃物

小說 | by 黃言丹 | 2023-12-27

她到現在還清楚記得,第一次進食異物的感覺。可能是外婆在收拾桌面時遺漏的,可能是她自己偷偷藏在手心中,那枚磨得只剩下尾部的深綠色蠟筆。她記得外婆在廚房裡煮晚餐,房子裡塞滿一片甜膩的油香,電視裡的卡通人物唱著無聊透頂的兒歌,而她只是專注地盯著飯桌上那個指頭大的綠色物體。要是外婆再遲一分鐘發現倒在地上窒息抽搐的她,她短小的生命大概就在那天畫上句號了。

【無形・那陣時不知道的滋味】前置詞:尋味啟事

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2024-01-02

人最初的味覺記憶,潛藏在母親的肚子內。懷孕四五月起,胎兒開始發展嗅覺與味蕾,能辨識羊水的味道。口腔期階段,嬰兒透過吸吮、咀嚼、吞嚥獲得滿足,同時探索感知世界,約三歲起會找到自身的口味愛惡。然後隨著個體經驗的殊異,味道的記憶會日復一日累積、流變又遺失,我們懵然未知其意義,直到某日偶爾記起,才發現它早已在不知不覺間消逝,不復往昔。本期《無形》說那陣時不知道的滋味,正要召喚獨一無二、在深處流淌的回憶。

【無形・給敬而遠詩的人】讀者票選十大詩人詩集

其他 | by 虛詞編輯部 | 2023-11-28

《無形》編輯部較早前讓讀者在網上填寫心中的詩人偶像以及希望推薦給不讀詩的人的詩集,十強結果正式出爐!以下名單由《無形》讀者選出,排名不分先後,勿當成專業權威推介。十大詩人由華文作家佔據主流,足見華文詩讀者群人多勢眾,外國勢力人丁單薄,幸而亦有諾貝爾獎得主能突圍而出。(編輯部私心投選詩人也未能入榜,飲恨!)十大詩集之中古詩與現代詩集並舉,充分反映網絡社群的現象特色。你所喜愛的詩人和詩集假如沒有入選,也請勿批鬥(笑)。

【無形・給敬而遠詩的人】關於新詩的五大謬誤

其他 | by 虛詞編輯部 | 2023-11-28

看不明白,可以因為用詞晦澀難明,也有「每個字我都明,拼埋一齊就唔明」的情況;但更根本的,會否是我們都囿於考試答題的閱讀模式,總要找出文章的中心思想?想要進入詩的世界就必須接受:詩不會馬上提供自身的答案,而且它有時希望每個人得到不同的答案。要懂得享受閱讀詩歌的樂趣,類似於享受漫步與迷路的樂趣。如同施蟄存所指:「對新詩既要求解,又要不求甚解,仿佛得之即可」,追隨感覺就好了。詩中大量的歧義與隱喻,就是想讓讀者停留在詩的迷宮中品味與咀嚼。一旦有了「標準答案」,就好像電影院完場開燈,你就要從夢幻與超現實的世界離開了,那才無趣。

【無形・給敬而遠詩的人】關於新詩的七個關鍵詞

其他 | by 虛詞編輯部 | 2023-11-28

訪問過臉書專頁「每天為你讀一首詩」成員及聲韻詩社社長池荒懸的訪問後,編輯部再精選七個關於新詩的關鍵詞,由藝術手法、風格到語言特質,逐一簡介,給敬而遠詩的人一個概念的工具箱。

【無形・給敬而遠詩的人】那些你以為不寫詩的人

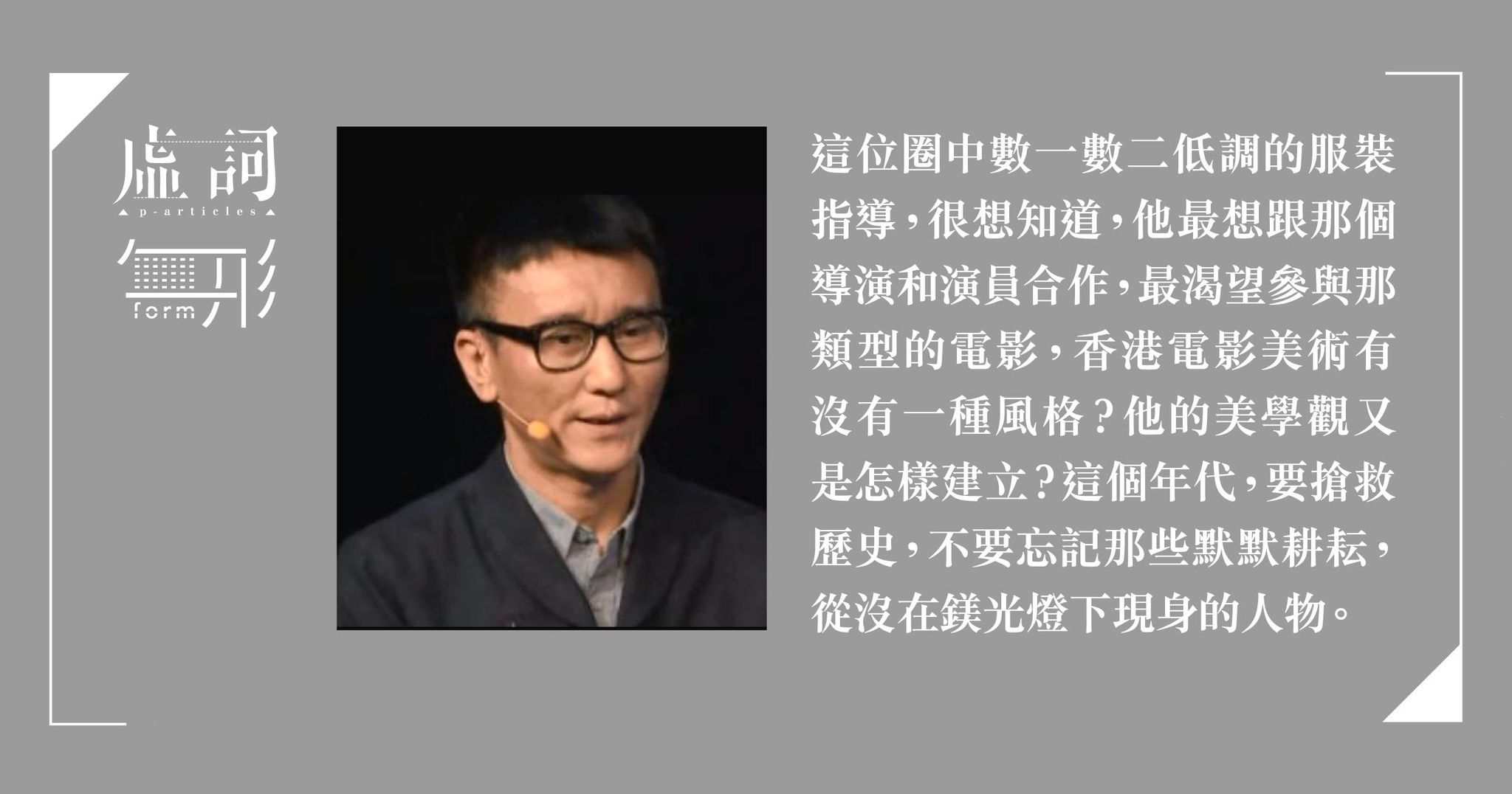

詩歌 | by 許鞍華,生抽王,陳慧,邁克 | 2023-11-20

I looked down at my red clogs Showing through the red hem Of my dress A bruise on my arm Andre had kissed me there My father by my side Near the harbour To board a liner and to dine In style

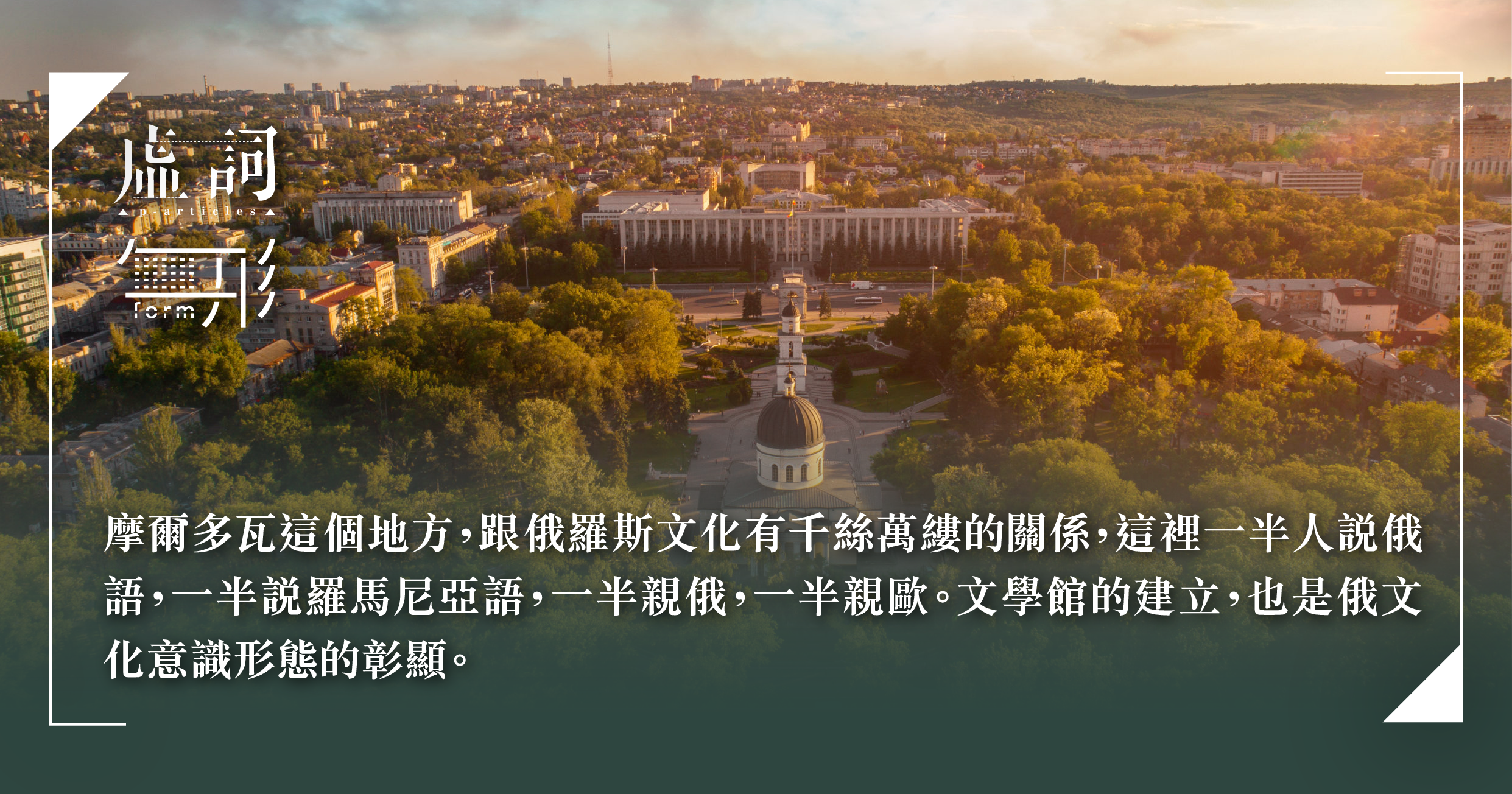

【無形・文學館在他方】文學館當刻:實現、想像、時間線

其他 | by 虛詞編輯部 | 2023-10-26

因著早前「香港文學館鬧雙胞的爭議」,《無形》特別整理出一條由2004年至2023年9月的「爭取文學館的平行時間線」,當中整理了有關潘耀明談及「香港文學館」的詳情,以及過往文化界認識對文學館的想像和倡議。

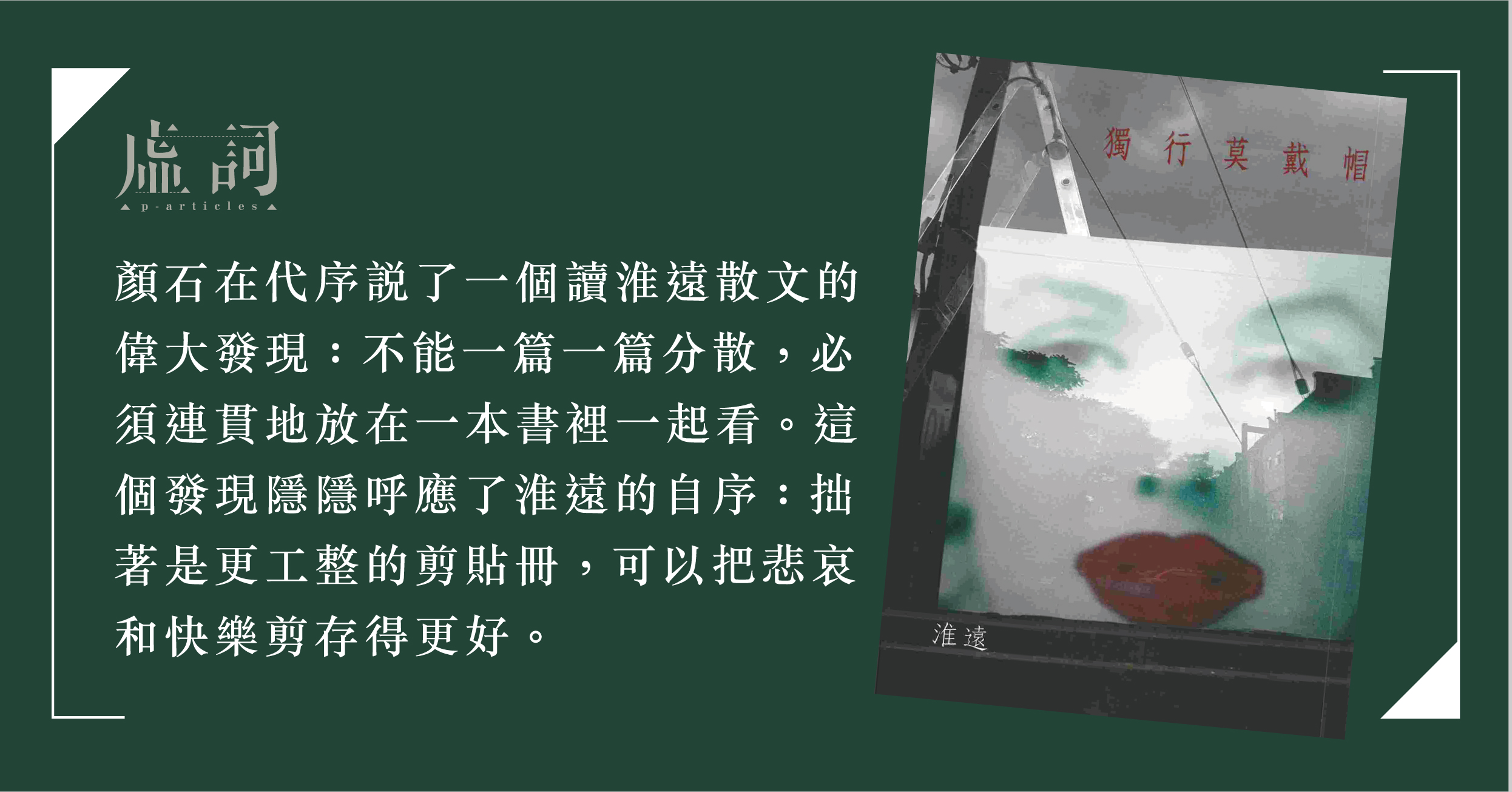

【無形・文學館在他方】開幕了,然後呢?------我看澳門文學館

其他 | by 寂然 | 2023-10-20

寂然見證著澳門文學館由籌劃到落實的過程,皆由官方主導。他最初於2011年末聽聞這個計劃,時任文化局長的著名藝術家吳衛鳴表明開始對文學館的建設諮詢意見,以及開展澳門文學史料徵集工作,但後來變得沉寂,「饒宗頤學藝館」更後來居上率先建成。文化局又因種種原因而出現一些人事變動,澳門文學館的計劃歷經多年,終於在2022年9月正式開幕。

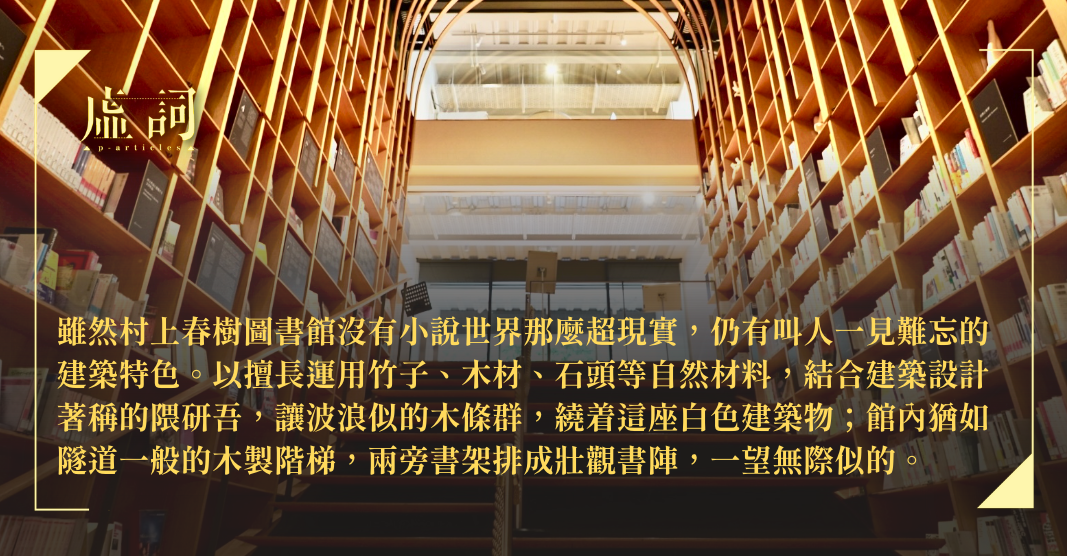

【虛詞・文學館在他方】村上春樹.圖書館.橙子貓

其他 | by 黃子翔 | 2023-10-18

黃子翔作為村上春樹長期讀者,首次踏足由著名建築師隈研吾操刀設計、2021年落成的早稻田大學國際文學館,因為村上對圖書館不可思議的描述,令他心生驚奇。遊覽過後沒有另成一章「世界奇妙物語」,但他發現村上春樹圖書館沒有小說世界那麼超現實,卻有叫人一見難忘的建築特色。

【無形・給敬而遠詩的人】四代香港詩人問卷

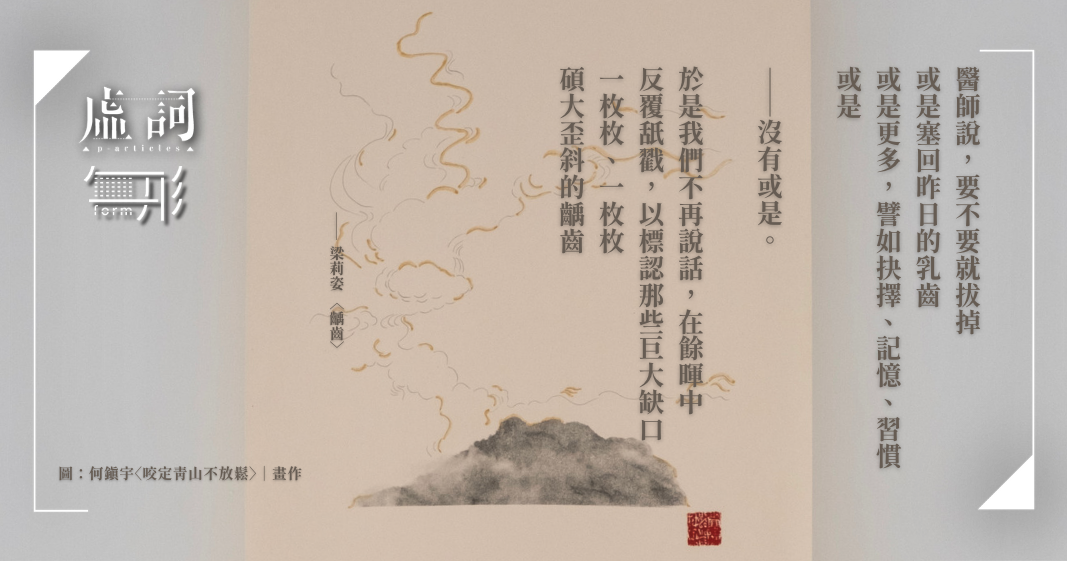

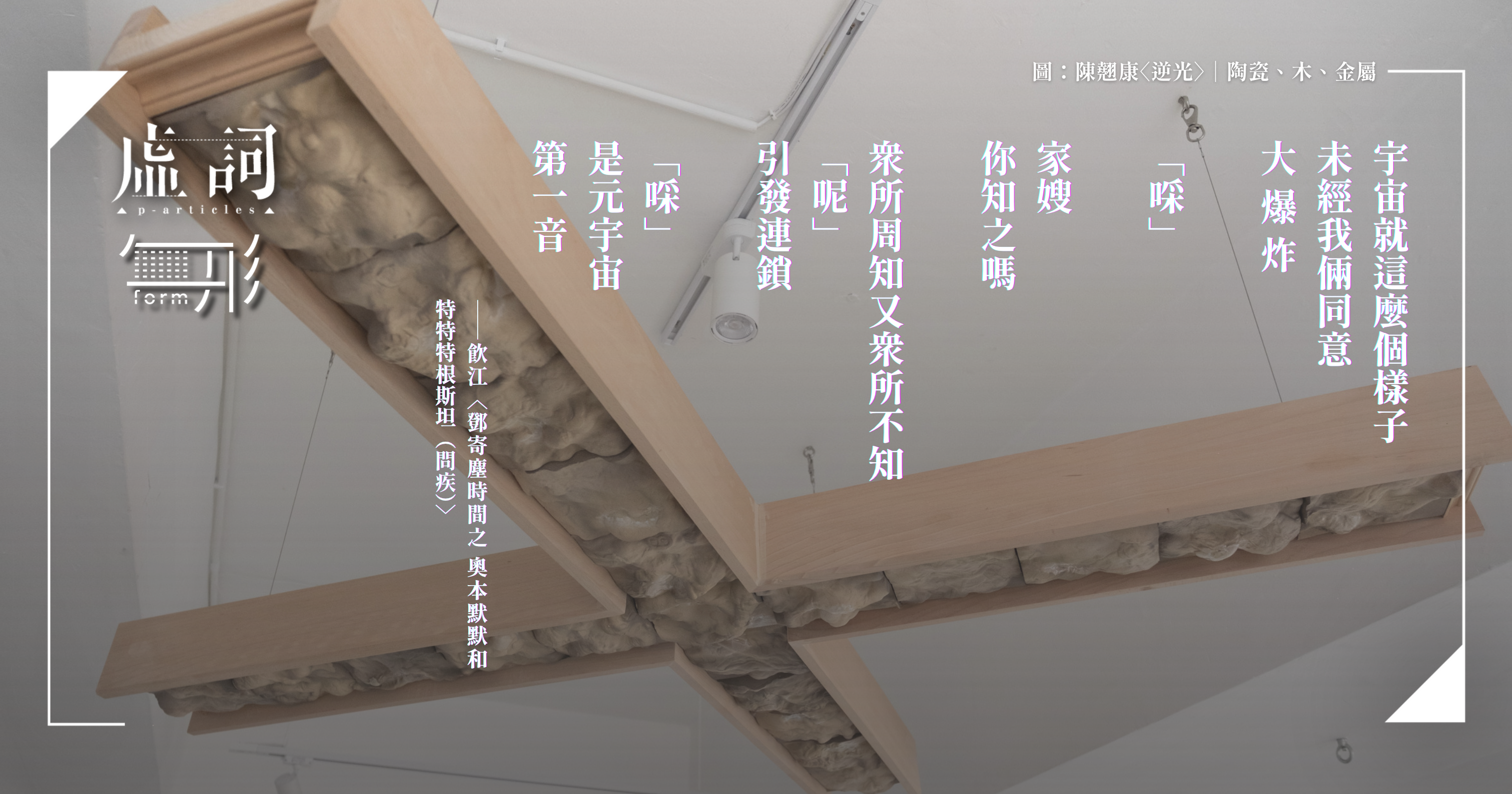

專訪 | by 關夢南,陳滅,熒惑,梁莉姿 | 2023-11-16

我1962年5月從廣州經澳門偷渡來港,開始接觸文學,尤其是新詩。 因何寫詩?大概因為形式簡單,三幾行構思,一揮而就;其次是虛榮:詩人於中國文學史的地位最高。第三個原因也許要說到客觀因素:家居狹窄,甚至沒有一張桌子,比較適宜詩歌的微型創作。 幾時開始寫第一首詩,恐怕大部分人都不記得。不若說甚麼時候發表第一首詩更有意義。印象中是1970年《中國學生周報》的「登樓賦」。這首詩曾獲《畤代青年》月刊徵詩比賽的優異獎。

【無形・文學館在他方】好的文學館不能只靠手稿,要有個性和多元的故事——訪周蜜蜜、黃念欣

專訪 | by 王瀚樑 | 2023-10-05

香港一直未為文學立館,香港作家的手跡、手稿或珍稀的報刊書籍,主要由圖書館進行蒐集、整理以及保存,包括位於香港中央圖書館八樓的香港文學資料室,以及由中大圖書館內的香港文學特藏等。多年來圖書館搜集了豐富、珍貴的藏品,亦會定期舉辦展覽、講座等活動,以推廣香港文學。香港作家聯會會長潘耀明在7月表示,其籌辦的「香港文學館」將在明年4月開幕,隨即引起文化界人士關注及爭議。潘耀明曾表示,「香港文學館」的主要功能是建立資料檔案,收藏香港作家手跡、手稿、出版物版本等等,而這些工作歷年來各藏館已在進行中。而對於本地文學資料檔案的研究者、收藏者而言,他們如何看待文學收藏的價值?他們期望香港有一個怎樣的文學館?

【無形・致我們終將遠去的校園】雜物房的忍耐

散文 | by 陳志堅 | 2023-09-26

為甚麼雜物房裡會堆成校刊山丘呢﹖這是基於功德的起頭源於過度刊印,刊印學校成就與功德,快樂嘛!滿足嘛!只是,校刊的價值在校慶往後的年份逐年遞減,因為我們要有新的計劃,新的發展。校刊從此慶幸以散貨式派發,能減少雜物房倉存的壓力,也是大人的管理之道。如果有天友校校長來訪,這種時機不可錯過,學校必然一本兩本安排作送禮之用,而收禮者配合地端起笑靨接收,回校後把校刊隨手交予副校長或老師參酌,以後學校也要造一本更好的校刊,證明學校也有別校的功績,還有別校沒有的功勳,雜物房該提早預留空位。

【無形・致我們終將遠去的校園】前置詞:這些年,我們一起漫遊的校園

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2023-09-13

你好,你現在翻開的,是由七位作家建構的校園地圖。這裡展現的場域,可能是你記憶中某個鮮明座標,也可能是你從未到訪的異域。但無論如何,這場漫遊與探索,定必讓你重新想像觀看校園的方式。 就讓《無形》編輯部為你導航。

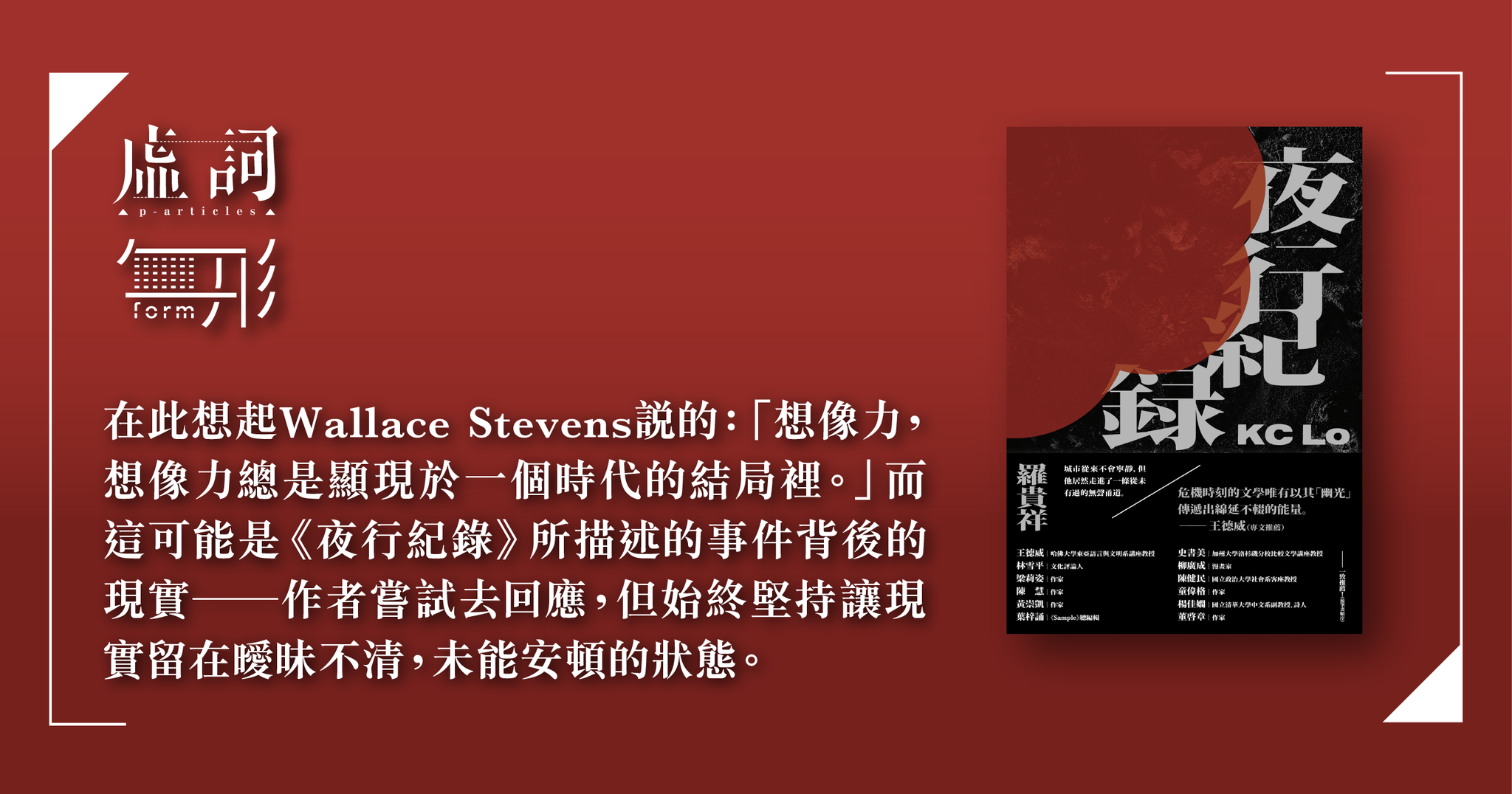

【無形・沖繩.虛實之旅】結局的意義──讀羅貴祥的《夜行紀錄》

書評 | by Sabrina Yeung | 2023-08-31

Sabrina Yeung在看《夜行紀錄》時,同時也在看《結局的意義》,這樣交錯的閱讀,令她加倍關注《夜行紀錄》那些作品的結局,因為當中的轉折似乎都是發生在結局之中,與古希臘戲劇的「突轉」不相符。故此,她思考這些發生在結局的轉折開啟了甚麼意義,呈現出怎樣的藏在事件背後的現實。

【無形・辛波絲卡,種種可能】鴻鴻〈我相信,我不相信〉、周漢輝〈多見以後〉、鄧小樺〈黑色的歌〉

詩歌 | by 鴻鴻,周漢輝,鄧小樺 | 2023-08-01

可怖的詩,可怖的時代 目擊戰爭,所有的詩意都被蒸發 然後吸納到全部的現實中,蕈狀雲爆破 如果那之後她寫得更好了那又如何 如果那之後他變得更壞了那又如何

【無形・沖繩.虛實之旅】前置詞:陽光與海灘背後,沖繩的歷史傷痕

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2023-09-13

踏入八月,正值溽暑,應是出走的好機會,不如來一趟陽光與海灘之旅?想必沖繩是不少香港人的熱門旅遊地,沖繩也因其獨特的文化和歷史而成為眾多作家的舞台。今期《無形》邀請不同作者漫談沖繩,發掘一些文學風景,也揭露當中或許早已被人遺忘的歷史面貌,帶領我們於想像遨遊。

【藝文在線等】第十二集:今晚聊齋女鬼夜唔夜

藝文在線等 | by 無秩序編輯室 | 2023-07-30

今個星期繼續有劇場編導、演員、靈界KOL 黃詠詩一齊講蒲松齡《聊齋誌異》!今集深入探討聊齋女鬼、女妖、女狐嘅種種型態,主持們將會詳細分析〈阿英〉、〈狐變〉、〈狐諧〉等經典故事!星期三晚11點,同主持黃詠詩、小樺、紫翹一起暢談《聊齋》!

【藝文在線等】第十一集:今晚聊齋夜唔夜

藝文在線等 | by 無秩序編輯室 | 2023-07-30

今個星期繼續有重量級嘉賓坐陣!劇場編導、演員、靈界KOL黃詠詩年紀輕輕,已經熟讀 《聊齋誌異》,今集在線等細數歷年《聊齋》影視改編,深入探討故事激進的核心思想,分析科舉失利如何令蒲松齡變得偏激,並以寫作衝擊傳統封建思想、門第觀念!星期三晚11點,同主持黃詠詩、小樺、紫翹一起暢談《聊齋》!

【藝文在線等】第十集:今晚東坡夜唔夜

藝文在線等 | by 無秩序編輯室 | 2023-07-28

捲入烏臺詩案,在獄中遭遇殺生之禍;仕途失意,連連被貶,經歷重重災劫,如何令蘇軾脫胎換骨,成為千古傳誦的文學大家?星期三晚11點,繼續有「歷史係咁話」才子譚家齊、曾卓然、紫翹重點賞析名作〈山村五絕〉、〈念奴嬌〉、〈定風波〉等作品,並討論在壞時代蘇東坡逆境向上的精神!

【藝文在線等】第九集:今晚蘇軾夜唔夜!

藝文在線等 | by 無秩序編輯室 | 2023-07-28

「歷史係咁話」老拍檔譚家齊、曾卓然 重出江湖!今集在線等會講下兩位都非常欣賞的才子蘇軾!除了重點賞析多首名作如〈水調歌頭〉、〈江城子〉等,亦會講下歐陽修、蘇軾一家等南方文人,如何在宋朝官場中努力掙扎,以及「雪泥鴻爪」的典故!星期三晚11點,聽聽家齊、卓然、紫翹 ,一齊傾下蘇軾!

【藝文在線等】第八集:西西玩嘢夜唔夜

藝文在線等 | by 無秩序編輯室 | 2023-07-28

紀念一個作家最好的方法,就是繼續讀她的書。西西在〈肥土鎮灰闌記〉中的政治寓言,如何書寫我城身分危機?患癌後遺症導致右手漸漸失靈,無阻她用左手寫成《看房子》、《我的喬治亞》、《縫熊志》、《欽天監》等作品,寓創作於遊戲,在不同藝術之間跨界遊走。星期三晚11點,繼續與 #黃念欣 教授、主持小樺、Emily一起暢談西西作品的遊戲性與跨界!

【藝文在線等】第七集:今晚西西夜唔夜

藝文在線等 | by 無秩序編輯室 | 2023-07-28

「我覺得生命既不可愛,也不見得不可愛,一朵花,就算只開一個短短的早晨,也沒有甚麼不好。」紀念一個作家最好的方法,就是繼續讀她的書。西西在2022年12月18日辭世,今集「藝文在線等」請來黃念欣 教授,與主持小樺、Emily一起討論西西近70年的寫作生涯,懷緬這位我城重要的作家。

【藝文在線等】第六集:長江古義人夜唔夜

藝文在線等 | by 無定向會客室 | 2023-07-27

在1994年獲得諾貝爾文學獎後,大江健三郎依然勤於寫作,其摯友伊丹十三的離世,激發他寫出《奇怪的二人配》三部曲,令他的文學達至新的高度。「藝文在線等」今個星期繼續有作家 #董啟章,與主持卓然、Emily,和大家導讀這位知識份子型作家的作品。

【藝文在線等】第五集:大江健三郎夜唔夜

藝文在線等 | by 無定向會客室 | 2023-07-28

諾貝爾文學獎得主、日本作家大江健三郎近月離世,作家董啟章自言大江是他最崇敬、影響他最深遠的當代作家。「藝文在線等」一連兩集,請來董生與主持卓然、Emily暢談大江這位受人景仰,出名難讀的知識份子型作家,並探討其作品在時代當下的意義。

【藝文在線等】第四集:今晚主題曲夜唔夜

藝文在線等 | by 無定向會客室 | 2023-07-27

「浪奔,浪流~做隻普通的馬仔~萬水千山縱橫~小丸子又有心事~⋯⋯」上星期討論廣東歌大家也意猶未盡,今集用文學角度講講陪伴大家成長的劇集/卡通片主題曲!究竟主題曲如何團結香港人,又如何塑造我們的共同文化身份?今晚11點,聽聽主持卓然、小樺、紫翹的講法~

【藝文在線等】第三集:今晚歌詞夜唔夜

藝文在線等 | by 無定向會客室 | 2023-07-27

粵語歌作為香港流行文化重要的一部分,究竟歌詞能否當作文學研究的文本去理解?歌詞作為文本具文學性 嗎?今晚11點,聽聽主持卓然、小樺,加上新主持——文學館打雜王紫翹 ,一同討論香港歌詞研究!

【藝文在線等】第二集:AI有機夜唔夜

藝文在線等 | by 無定向會客室 | 2023-07-27

上回講到,AI 聊天機器人「ChatGPT」強勢來襲,人工智能浪潮勢不可擋,但究竟 AI 能否產出優秀的文學作品?文學人作為「語言的定義者」,可以如何在 AI 普及化的世界中生存?聽聽主持卓然、小樺、Emily 講法!

【藝文在線等】第一集:今晚AI夜唔夜

藝文在線等 | by 無定向會客室 | 2023-07-27

AI聊天機器人「ChatGPT」強勢來襲,全球文化、學術界嚴陣以待。文藝界如何面對人工智能的挑戰? ChatGPT的注意力機制(self-attention mechanism)是否真的無敵?主持曾卓然博士、小樺、Emily 話創意還可殺出生天?!

【無形・辛波絲卡,種種可能】用詩奪回個人的完整性:談辛波絲卡的政治詩

其他 | by 林蔚昀 | 2023-07-11

我個人認為,說她很有意識地寫社會詩、政治詩(尤其是那種要熱血改變社會的議題詩),有點過頭。但是她的詩中確實有政治。那是不直接的政治詩,是「可是可不是」的政治詩,是讀者可以創造、互動、參與的政治詩。和〈與石頭交談〉裡面那顆冷冷拒人於千里之外的石頭相較,辛波絲卡的詩邀請人走進來,你可以在她詩中找到你想要的東西,你可以感覺,可以思考,甚至可以發笑。

【無形・辛波絲卡,種種可能】前置詞:瞬間迸發的熱情,讓我們與辛波絲卡相遇

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2023-07-13

出生於波蘭的著名詩人辛波絲卡,兼得暢銷大眾與殿堂文學的光環,筆下許多詩作都淺白易讀,自生活細節取材,來自不同文化背景的讀者,都能找到她作品的入口。本月是這位詩人的誕辰百周年紀念,今期整本《無形》特意以辛波絲卡為題,邀請不同作者分享閱讀辛波絲卡之所得,並廣邀詩人發揮想像,撰寫辛波絲卡的同題對話詩作,讓讀者得以進入她的不同文學世界。

【無形・到底拖延過甚麼事】文學需要關心人——訪《夜行紀錄》作者羅貴祥

專訪 | by 言不 | 2023-06-14

羅貴祥在台灣出版的小說集《夜行紀錄》,收錄他2014年起寫就的十二篇短篇小說,在這篇關於新書的訪問裡,羅貴祥提到甚麼是文學的社會功能,以及文學、小說在這個時代發揮的作用,書中彷彿告訴我們,事情不止有一種看法,憂懼或許無可避免,但更加需要保持信念,走出自己的世界。

【無形・到底拖延過甚麼事】前置詞:拖延是為了走更長的路?

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2023-06-01

明日復明日,明日何其多,人類總是重複拖延的習慣。面對日常生活形形式式的期限,相信每個人都總會試過「拖延症」發作,今期《無形》邀請不同作家以此為題,分享各自與拖延相關的故事,我們拖延,正是怕煩,不斷拖延下去,又有甚麼好處?反正拖得就拖,一切明天再說。

【無形・每次冥王星靠近的時分】前置詞:冥王星的毀滅與重生

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2023-04-28

無論是否認真研究過月亮上升太陽,星座與星盤都有種令人著迷的魔力。位於太陽系最外圍的冥王星,曾經被視為第九顆行星,雖然現在已被降格為矮行星,但它在占星學卻有著獨特的意義,神秘得非常清晰。今期《無形》邀請不同作家圍繞冥王星進行書寫,把所有未能顯形的影子,投放在星軌的輪迴之中。

【無形・開門】門

散文 | by 藍一澄 | 2023-04-17

但是,不,其實我也曾有過那些,打開門後,與人彼此之間真摯和美好的觸碰。這些不可思議得閃閃發亮的回憶,是足以在日後每一天支撐和予我力量的珍貴收藏。想起村上春樹的短篇小說〈戀愛的薩姆沙 〉,故事開首,失去一切記憶的主角赤裸地從房間的床上醒來;原本被牢牢鎖上的房門門鎖不知為何被破壞了,他得以走出房間,重新學習一切作為人類的事。然後大門門鈴響起,他打開家門,迎來一位修鎖的駝背女孩;雖然什麼狀況也還未搞清楚,但自己的胸膛深處隨著遇見這位女孩,漸漸溫暖起來。正是那如初生嬰兒一般的笨拙、單純和對這世界無可救藥的希望(萬一他打開大門時,迎來的是危險的軍隊或者那些不懷好意的鳥的話,怎麼辦?),令這篇小說至今仍是我心目中最浪漫的一則故事。

【無形・開門】前置詞:打開門後的新世界

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2023-03-31

開門,關門,開門的動作,我們每天總是要重覆好幾遍。門內的人想走出去,門外的人想走進來,一門之隔,這麼近那麼遠,往往亦可惹來無限遐想。今期《無形》邀請不同作者,由「開門」這個動作引發各種想像,也在寫作過程敞開自己的門,帶領我們觀看門後的新世界。

【無形・褲作用】前置詞:在日常生活中「褲」起來

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2023-03-01

今期《無形》以「褲」作為主題,夠生活化之餘且貼近日常,亦旨在取其諧音大「褲」大貴的意頭,並邀請不同作家從「褲」出發,書寫形形式式的不同種類,例如瑜珈褲、校褲、波褲、飛鼠褲,甚至內褲,各自都有它們衍生的故事。

【無形・像西西這樣的一個女子】前置詞:西西別去,文字猶存

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2023-02-01

華文世界的重要作家西西,去年12月18日安祥離世,享年85歲。回顧西西一生,筆耕不綴,創作類型豐富,替香港塑造了豐富文學形象,供養一代又一代青年文學養分。為悼念這位殿堂級作家,今期《無形》特意抽調原有期數,改成悼念西西專輯,邀請不同作家撰寫悼文,一起從字裡行間緬懷這位傳奇作家。

【無形.突然又已一年】跨國.跨年

散文 | by 雲妮 | 2023-01-24

萬萬沒想到,近年的社會動盪,直接影響到他們的生活。兒子提出要和她一起移民去英國,重新開始⋯⋯移民,她是不敢想,也不能想的。儘管他這一世人,已經見過不止一次的移民潮,也不是無動於衷,但想來想去,自己還是生於斯,長於斯,而且做到退休了,一把年紀,怎麼適應得了外域的生活?行不得也。

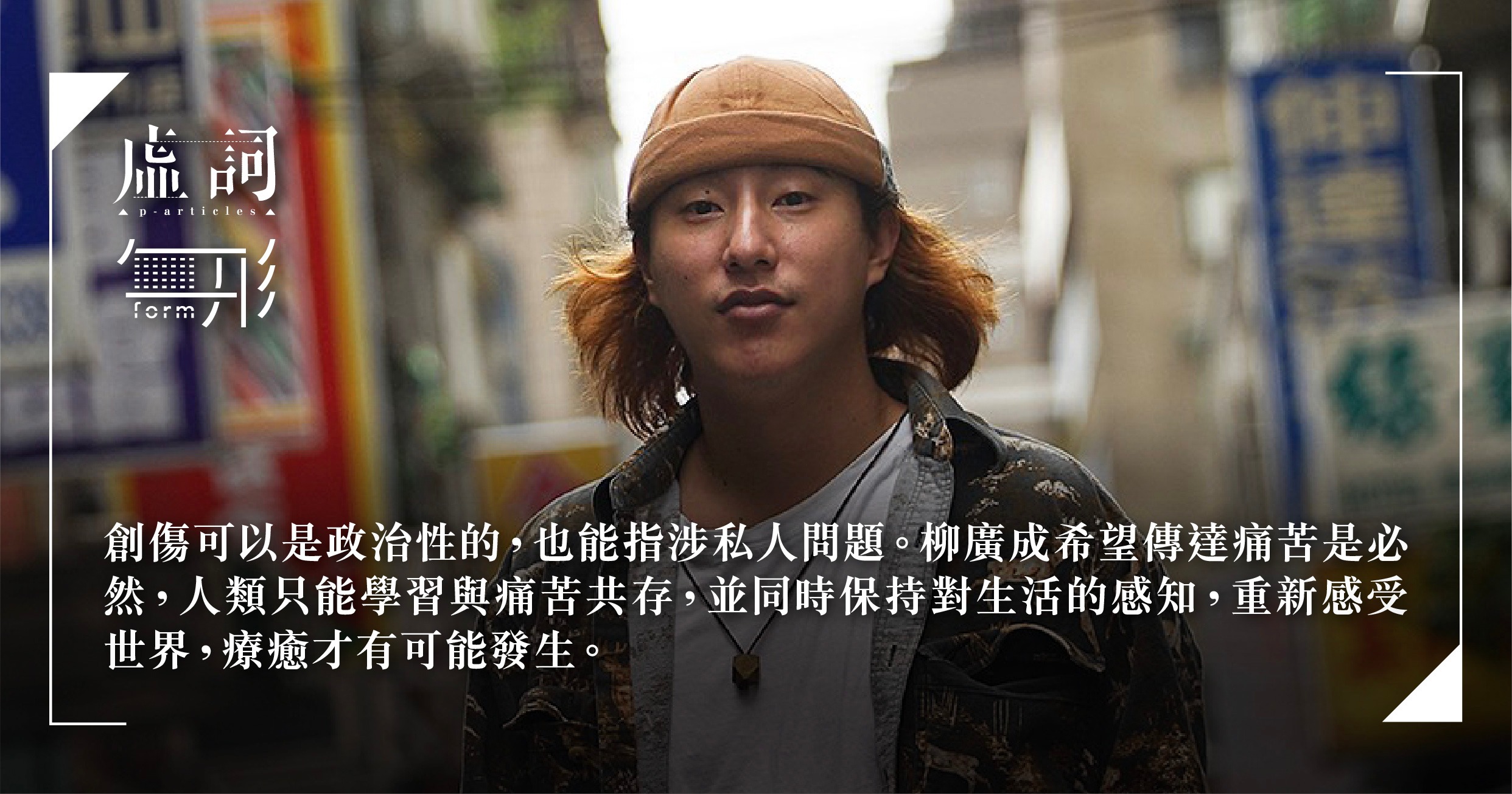

【無形・突然又已一年】世界尚未大獲全勝:漫畫家柳廣成的畫筆始終指向前衛

專訪 | by 林圃君 | 2023-01-12

來到臺灣超過一年,原本就對臺灣懷有莫名熟悉感的柳廣成,如今更顯得自在與從容,雖這回李昂領著他,改編自己25年前出版的驚世名作《北港香爐人人插》成漫畫,李昂非常欣賞柳廣成,藉由柳廣成的男性視角,過去像迷霧一般的故事核心,終於逐漸變得立體、明朗起來。

【無形・突然又已一年】前置詞:年關難過年年過

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2023-01-01

不經不覺,就此踏入2023年。世道艱難,日子難捱,翻開掛曆,重溫一年過去的時光,美好事物可有多少?除夕跨年的日常瑣碎,總有無數事情可以分享。今期《無形》邀請不同作家以此為題,寫團年飯也寫離散,年關難過年年過,見面與否也好,互道一聲平安已足夠。

【已讀不回 S2 #40】美斯捧盃、麗英大悲咒、衍仁擤鼻涕、Sarah校園生活、KY離別感言|已讀不回Book Channel終極花絮!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-12-23

Book Channel 第二季經已全部播映完畢,過去幾個月嘅嘉賓,包括世界級生態攝影師 Samson 蘇毅雄、金馬獎得主黃衍仁、歌手、演員麗英、「牛下女車神」李慧詩,將 Book Channel 推向世界級嘅高度,多謝大家!聽晚11點,睇埋我哋最後一條終極花絮! 金馬獎得主黃衍仁離港得獎前訪問曝光!麗英 分享入行心得!即睇Book Channel終極花絮!

【已讀不回 S2 #39】李慧詩|集氣!一起修復殘缺的我城:石井朋彥《回憶修理工廠》

已讀不回 | by 李慧詩 | 2022-12-18

Book Channel 最後一位嘉賓,將會介紹今季(希望唔係最後一季)嘅最後一本書——今集繼續有請「牛下女車神」 Sarah 李慧詩介紹吉卜力 動畫製作人石井朋彥《回憶修理工廠》!

【已讀不回 S2 #38】李慧詩|踩單車、讀文學我全都要!:村上春樹《關於跑步我想說的其實是…》

已讀不回 | by 李慧詩 | 2022-12-10

Book Channel進入本季完結最後倒數,有請今個禮拜世界級壓軸嘉賓——牛下女車神——Sarah李慧詩同我哋講村上春樹《關於跑步我想說的其實是…》!!!!!!

【已讀不回 S2 #37】麗英|少女の樂與怒!:kakifly《K-ON!輕音部》

已讀不回 | by 麗英 | 2022-12-04

今個星期麗英繼續同我哋深入佢嘅宅女本源,並帶來一套空氣系 經典作品——《K-ON!輕音部》,敬請期待!

【無形.在水中央】前置詞:水土不伏,讓幽微的美好生長

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2022-12-01

《無形》每年會有一期,全本承載香港文學季的主題創作,讓參加者可以即場閱讀的作品,今期《無形》就承載了今屆香港文學季「水土不伏」的焦點計劃「水字部:文學 X 藝術」的新創作文本。「水字部:文學 X 藝術」計劃共有五組本地作家與視覺藝術家參與,其中四個新寫的創作文本,均收錄於今期《無形》。

【無形.2022年,來不及好好告別他們】無何有之鄉

散文 | by 章可陳 | 2022-11-27

我在叮叮噹噹的響聲中恍恍惚惚地下了車,沿著德輔道上的電車路走到東邊街;空氣中飄散著似有若無的鹹味、時而濃烈,時而夾雜著其他不知名的味道衝上鼻腔,讓人為之一怔,不禁忽為奇想:這裡的人和事早已滄海桑田,也許這氣味混和歷史的塵埃,持續穿行在那古舊的時代與現世的時空。這想法是那麼的魔幻與怪誕,可又是那麼的實在。當我們登上凌霄閣最高處,極目四顧所及維港兩岸,這片曾經屬於我們的風光,那九百九十九年的約定,五十年的盟誓,在硝煙中散去。從此山城飄紅離人淚垂,西去故人再無歸期,盡是東風催落紫荊太匆匆!

已讀即回:不信則無!信則有Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-11-26

又嚟到月尾,今次 Book Channel Live 以想像為題,請到劉學成同埋黃詠詩,講下創作心得,又講下文藝界撞鬼事件!!!!!!!!

【無形.2022,來不及好好告別他們】悼念烏克蘭戰死軍民:自己的土地自己救,英雄般的烏克蘭軍民

散文 | by Gunslinger 不曾遠去的硝煙 | 2022-11-24

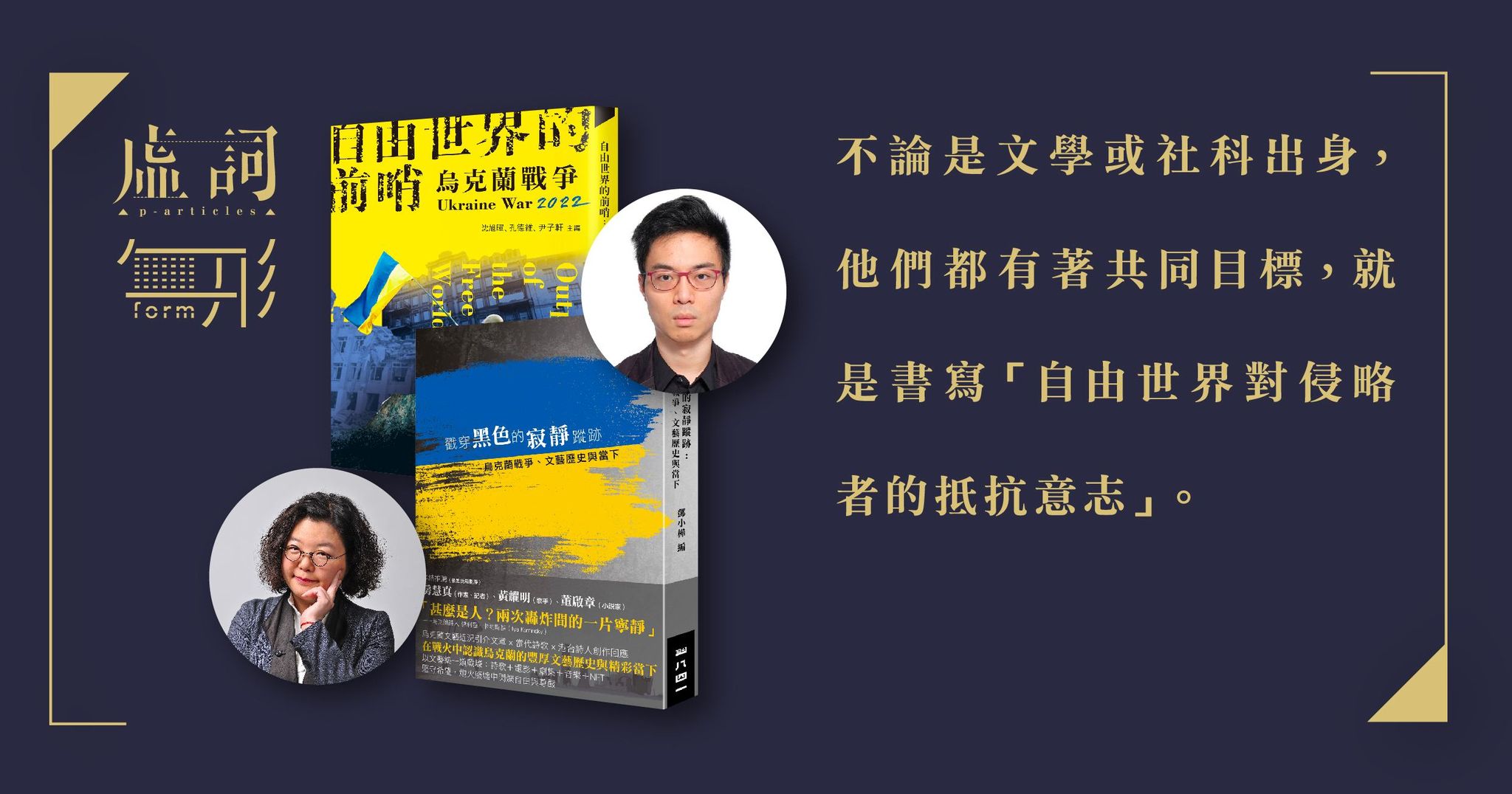

在當代人類戰爭的領域裡,從來沒有一個國家的軍民在抵抗侵略強權面前表現過這麼大的勇氣和智慧。縱使八年來面對世界第二強國俄羅斯的入侵,烏克蘭卻也從未缺少過為這片黑土地拋頭顱灑熱血的人。烏克蘭軍民堅毅不屈的抵抗精神震驚了世界,讓他們最終贏得了整個世界的支持。烏克蘭軍民向我們證明了自由從來也不是免費的,更不是從壓迫者手上乞求來的,而是要以自己雙手爭取回來。

【已讀不回 S2 #36】麗英|乘着風傾聽誰故事:雪乃紗衣《彩雲國物語》

已讀不回 | by 麗英 | 2022-11-20

雖然麗英而家已經成為一位演員、歌手,但係佢並冇忘記到身為一位腐女嘅初心!今集已讀不回Book Channel,聽佢介紹《彩雲國物語》!

【無形.2022,來不及好好告別他們】前置詞:如果終究要道別,好好說再見

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2022-12-01

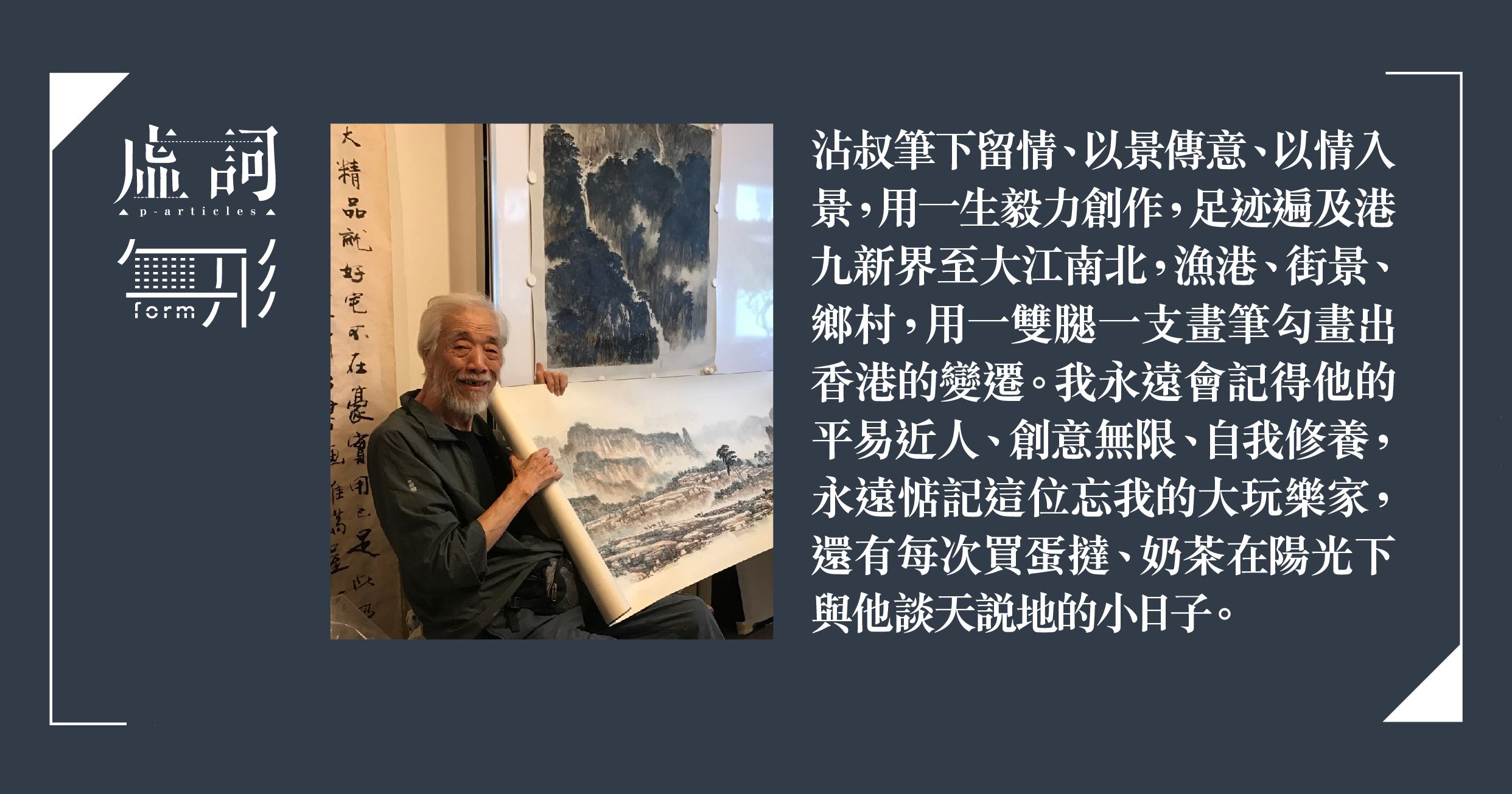

年尾將至,又是編輯部準備回顧系列的時候,其中少不了盤點年度逝世名人,看到一個個出現在名單裡的人物,只教人感到無限唏噓。在「失去」的時代,一切來得太快,就連說聲道別也如此匆匆。有見於此,今期《無形》邀請不同作者與文化人,各自揀選想要悼念卻來不及道別的對象,將彼此之間的點滴緣分化成文字,向這些心中佔有份量的人物好好作別。

已讀即回:動物矛盾大對決!Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-10-30

五夜講場返嚟喇!文學放得開 x 真係好科學跨界合作,有作家張婉雯、Karen博士上嚟Book Channel開Live,加埋黃嘉瀛(KY),三個一齊講下動物話題之矛盾大對決!

【無形.中過又如何】困獸鬥

散文 | by 黃桂桂 | 2022-10-27

黃桂桂以「困獸鬥」形容自己一家自後確診的狀況,家裡突然變成鬥獸場,沒有防禦裝備,沒有武器,沒有隊友。我只有自己,以及敵人,而「白色的測試棒上出現兩條被猛獸尖銳的指甲劃過的殷紅血痕」,被家人感染到痊癒的過程,彷彿就是跟無形的獸作戰。

【已讀不回 S2 #33】蘇毅雄Samson|天災滅絕真攬炒:David Quammen《多多鳥之歌》

已讀不回 | by 蘇毅雄 | 2022-10-21

自然學家逵曼(David Quammen)指出,多多鳥可能是第一種由於直接人為干預而絕種的生物,他以此為引子,探討日益嚴重的生態系統破壞問題,並寫成此書⋯⋯今集已讀不回Book Channel,聽National Geographic攝影大賽評審、香港生態攝影第一人Samson 蘇毅雄介紹《多多鳥之歌》(The Song of the Dodo)!

【已讀不回 S2 #32】蘇毅雄Samson|香港大自然的前世今生!:葉靈鳳《香港方物志》

已讀不回 | by 蘇毅雄 | 2022-10-16

自1938年從廣州南下,香港便成為作家葉靈鳳的第二故鄉。「香港在種種方面都是一個值得研究且充滿有趣的地方,不論你注意的是國際問題也好,中英關系也好,歷史考古也好,甚至草木蟲魚也好,香港這個地方都可以提供豐富的資料不使你失望。」因此,他寫出一系列有關香港的著作,今集已讀不回Book Channel,聽生態研究員、環境教育工作者Samson 蘇毅雄介紹《香港方物志》。

【已讀不回 S2 #31】蘇毅雄Samson|香港郊遊遊!:香樂思《野外香港歲時記》

已讀不回 | by 蘇毅雄 | 2022-10-08

已故的學者香樂思(Geoffrey Herklots)很可能是香港有史以來最偉大的博物學家,其《野外香港歲時記》以「歲時記」方式記載香港四季的變化及動植物的品種,是香港生態環境、鄉村風俗、自然歷史等的重要記錄。今集已讀不回Book Channel,聽生態研究員、自然攝影師 Samson 蘇毅雄介紹這位香港歷史上的偉大人物。

已讀即回:叫得「潮語」已經好唔「潮」 Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-09-30

咩話?!Francis李立峯話佢最鍾意嘅Youtuber係鄧小樺?!我哋決定俾佢上嚟Book Channel Live親自澄清下!同場仲會有世界新聞攝影比賽World Press Photo Witness得獎攝影師曾梓洋擔任嘉賓,一齊傾下網絡文化、memes、潮語、偶像、動漫、串流平台之類~~

【無形.中過又如何】前置詞:全個世界都有確診者

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2022-10-02

疫情至今快將三年,世界各國從最初的束手無策,到逐漸解封開關重新接軌,地球大部分的國家早已將此當成常態,適應疫情為人類帶來的改變。今期《無形》邀請曾經確診的作者,分享他們染疫前後的身體狀況與心境,以及確診隔離期間的各種思考。

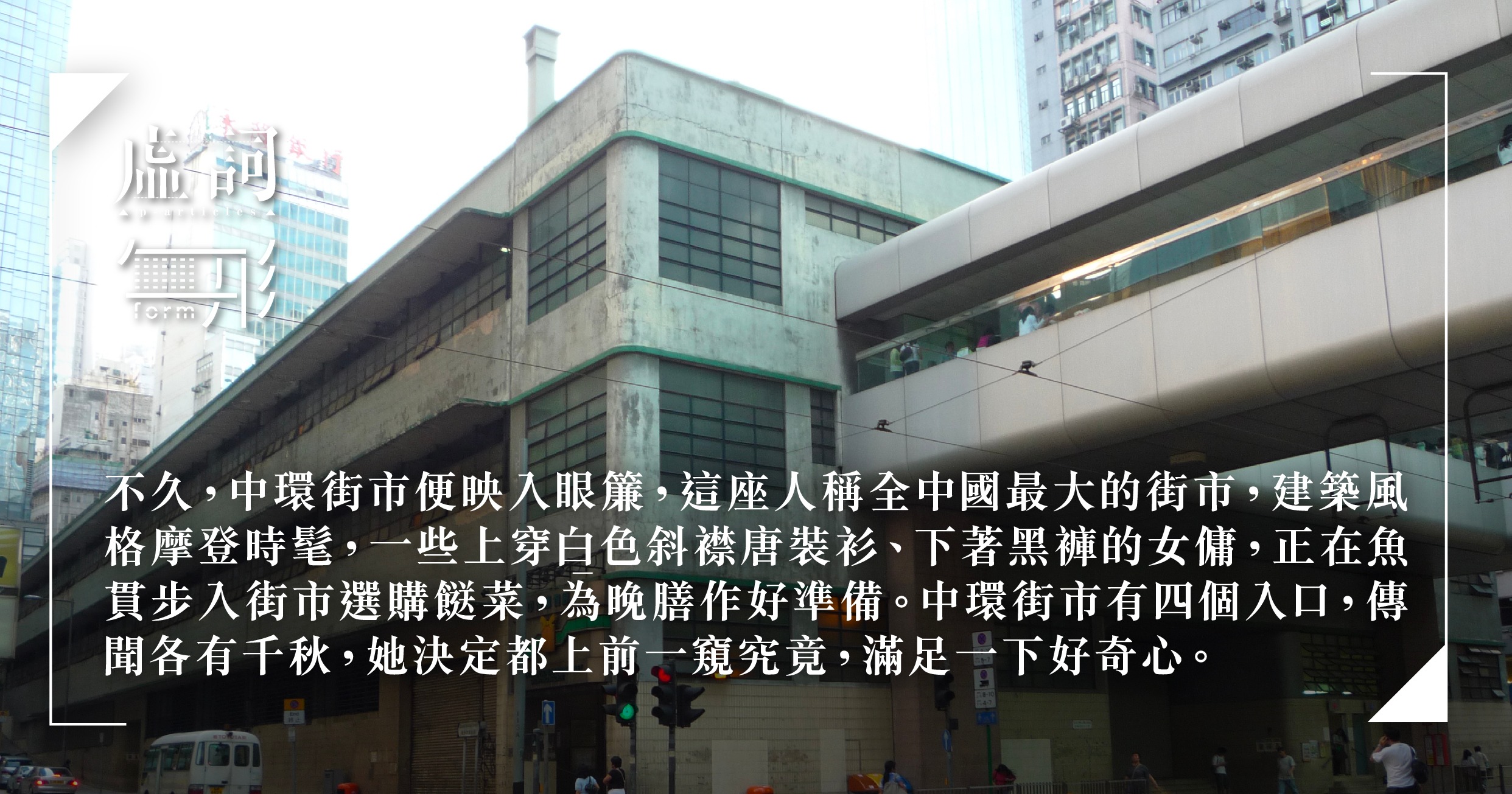

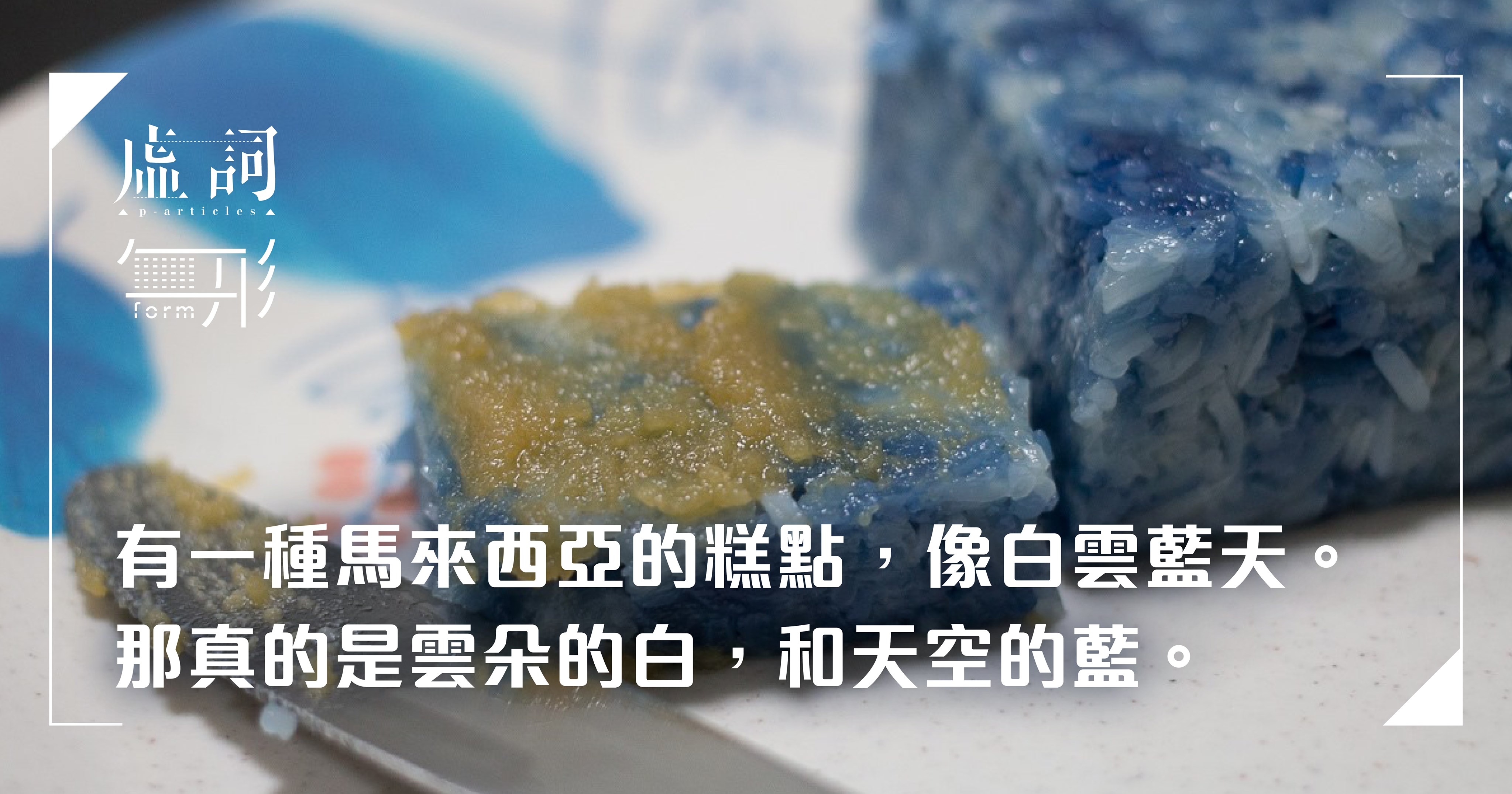

【無形.老派街市的必要】莫忘豆腐的美好

散文 | by 呂嘉俊 | 2022-09-28

呂嘉俊形容,記憶中的老派街市一片濕滑,是小朋友的惡夢,豆腐檔則成為街市的小驛站,一個人一碗豆腐花,就能消磨獨處時光,何況豆腐花有種美態,在手中如掬一朵雲絮,逗得人滿心歡喜。街市的豆腐檔有小孩專用的椅桌,相識不相識的小朋友便圍坐一起,吃面前的柔滑細嫩。人生的「搭枱」經驗也在這兒累積,與陌生人同桌吃喝變得極為尋常。

【已讀不回 S2 #30】鹽叔感情世界、李立峯IG follow靚女?!6號剖白與小樺的一段情(?)

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-09-23

平時上堂風度翩翩嘅 Francis 李立峯,原來係ACG宅?!仲喺IG follow好多靚女?!今集已讀不回Book Channle,入嚟睇下佢分享二次元世界嘅夫妻相處之道!

【無形.老派街市之必要】不知曉你的床邊是否溫暖──略談孫維民《床邊故事》

書評 | by 崔舜華 | 2022-09-20

從小,我們的床頭堆疊著各式各樣的故事,那些古老的童話、神話與傳說,一度讓我們感到離奇翩綣,心神搖蕩。後來,當我們學會了一個人睡,或是一個人醒,手機與被褥俱冰冷而孤獨,再沒有一個簡單的故事能夠撫慰我們的睡眠與不眠,能夠從語言中遞出能量,讓我們一覺天明。孫維民的新詩集《床邊故事》,包含著這樣一個簡潔的願望:願所有長大後的我們,能從詩的話語中,溫暖我們的床,以及夢。至於詩要怎麼說故事?詩人不做典型的敘事示範,而是讓出空間,容納需要故事的人,在詩意的微光下,暖一張床。

【已讀不回 S2 #29】Francis 李立峯|此訊息已被屏蔽:Margaret Roberts《Censored》

已讀不回 | by 李立峯 | 2022-09-16

學者Margaret Roberts喺《Censored》詳細解釋咗審查嘅三種機制,第一種係「恐懼」,一個威權社會,會利用一啲模糊嘅法律、規條,令大家喺講某一種言論或者表達批評嘅時候有所顧忌。但Roberts指出,恐懼作為一種審查機制,其實有其局限。今集已讀不回Book Channel,聽李立峯主講Margaret Roberts《Censored》。

【已讀不回 S2 #28】Francis 李立峯|有圖無真相?:Natalia Roudakova《Losing Pravda》

已讀不回 | by 李立峯 | 2022-09-09

擁有權力嘅人愈發肆無忌憚,可以公然講大話冇後果;無權力者對公共討論失去希望,唔相信溝通能夠帶來任何意義⋯⋯我哋究竟點解會行到嚟呢一步?學者Natalia Roudakova寫咗《Losing Pravda》呢本書,直譯就係「失去真理」,並嘗試分析我哋所身處嘅後真相社會形成嘅原因。今集已讀不回Book Channel,聽聽專研政治傳播嘅Francis李立峯點講。

【已讀不回 S2 #27】Francis 李立峯|獨毒毒不如眾毒毒:Sherry Turkle《Alone Together》

已讀不回 | by 李立峯 | 2022-09-02

當傳播同溝通嘅科技日新月異,更先進嘅傳播科技,係唔係就帶嚟更好嘅傳播,更好嘅溝通?今時今日可以用通訊程式隨時免費視像對話,保持恒常嘅聯繫狀態,但人與人之間嘅關係 咪真係更加緊密呢?今集已讀不回Book Channel,請來李立峯同我哋一齊探討種種問題!

【無形.老派街市之必要】前置詞:小隱隱於野,大隱隱於巿

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2022-09-01

普羅大眾平日走進街市,自然不會是為了「豬肉檔威威」,街市從來是個社區網絡,也是人際關係的載體,背後情懷亦非連鎖超市可以取代。今期《無形》邀請作者以此為題,分享各自逛街市的回憶與印象,透過人與人之間的交流,如何讓我們對此產生歸屬感,甚至有種家的感覺。

已讀即回:冇得去旅行做人仲有咩意義?!Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-08-26

聽完6號過去幾星期嘅分享,有冇人忍唔住手買咗機票去旅行?輕背包 Sherpas 嘅兩位成員 Sonya 同 Franky 早前上嚟Book Channel做Live,分享下呢兩年冇得去旅行嘅感想,同旅行嘅意義!

【已讀不回 S2 #26】6號@RubberBand|自由與牽絆之間:Judith Schalansky《寂寞島嶼》

已讀不回 | by 6號 | 2022-08-19

《寂寞島嶼》的作者Judith Schalansky成長於冷戰時期的東德,不能出境的她從小未曾有過旅行的經驗。地圖成為她探索世界的起點,通過觀察國家的版塊形狀,她幻想出當地不同的歷史故事。無法出境的我們,今集已讀不回Book Channel,不妨與Rubberband 6號 一起,跟著Schalansky在書海上航行。

【已讀不回 S2 #25】6號揭開拉丁美洲隱世秘史!:加萊亞諾《拉丁美洲:被切開的血管》

已讀不回 | by 6號 | 2022-08-12

6號 @RubberBand 對南美洲的愛,始於這本書──「困難時期,民主 成為反對國家安全的罪行⋯⋯我們這些剁人肉的機器是國際機器的一部分,全社會正在軍事化,非常時期成為永久的時期。」加萊亞諾以一個個小故事串連起歷史碎片,成就《拉丁美洲被切開的血管》這一部有關南美洲人文歷史的經典之作。

【已讀不回 S2 #24】6號|在異世界轉生成為…馬奎斯?!:馬奎斯《異鄉客》

已讀不回 | by 6號 | 2022-08-05

這些年間,很多人因各種原因離開香港。《#百年孤寂》的作者 #馬奎斯 早年因揭發政府醜聞,被逼離開出生地 #哥倫比亞。流落在 #異鄉,他寫下十二個有關 #流浪 的故事,成就了《#異鄉客》一書。今集聽6號@RubberBand主講《異鄉客》,探討我們 #旅行 的意義。

【無形・某種通行證】手執通行證,心安了沒有?

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2022-08-01

今時今日,進出戲院餐廳,請先舉機掃描QR Code,否則免談。疫苗通行證代表一切,緊接而至的「健康碼」也似勢在必行,今期《無形》邀請作者以此為題,從疫苗通行證寫到其他驗證身份的文件,在這個離散的年代,各自丟失剩低的又有些甚麼。

已讀即回:左手又係哲學 手背又係哲學 Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-07-29

中大哲學系兩大長髮型男──鹽叔(楊俊賢)、阿凡(王劍凡)──齊集Book Channel講哲學!今個sem reg唔到阿凡course嘅同學仔唔好走寶!

【已讀不回 S2 #23】鹽叔:如真如假~如可分身讀哲學~:Julian Young《The Death of God and The Meaning of Life》

已讀不回 | by 鹽叔 | 2022-07-22

關於人生意義呢個問題,哲學家已經討論咗成二千年。Julian Young用《The Death of God and The Meaning of Life》總結咗呢兩千年一班大哲人講嘅嘢,從尼采「上帝已死」,海德格到沙特,卡繆到德里達,鹽叔 @好青年荼毒室 - 哲學部用10分鐘帶你睇睇。

【已讀不回 S2 #22】鹽叔:生而為人,我很抱歉!:Thomas Nagel《Mortal Questions》

已讀不回 | by 鹽叔 | 2022-07-22

生而為人,我哋嘅人生究竟有冇意義?宇宙咁大,人生咁短暫,我哋嘅生命對世界似乎微不足道。既然最後注定歸於虛無,我哋做嘅嘢究竟有咩意義?以上嘅問題,#鹽叔 @好青年荼毒室 - 哲學部 將會為你一一解答。今集 #已讀不回BookChannel,由 #鹽叔 主講Thomas Nagel名作《Mortal Questions》,聽下佢點樣解答人生嘅荒謬!

【已讀不回 S2 #21】鹽叔:做乜諗嘢咁理性?:David Hume《A Treatise of Human Nature》

已讀不回 | by 鹽叔 | 2022-07-08

雖然而家喺樂壇、娛樂圈、電影界都可以見到好青年荼毒室(哲學部)嘅身影,但好感謝佢哋冇忘記我哋虛室呢個小小嘅文學推廣頻道已讀不回BookChannel~今集有集有請鹽叔主講David Hume名作《A Treatise of Human Nature》!

已讀即回:將今晚今晚交給我…冶癒你心窩Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-06-30

「療癒」係現今好多人關注嘅課題,生活喺香港呢個城市,我哋可以點樣得到慰藉呢?黃嘉瀛、何潔泓,同埋《鐵行里》演員梁天尺同大家一齊探討!

【無形・書來也書去】前置詞:時代流動,書魂不散

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2022-06-30

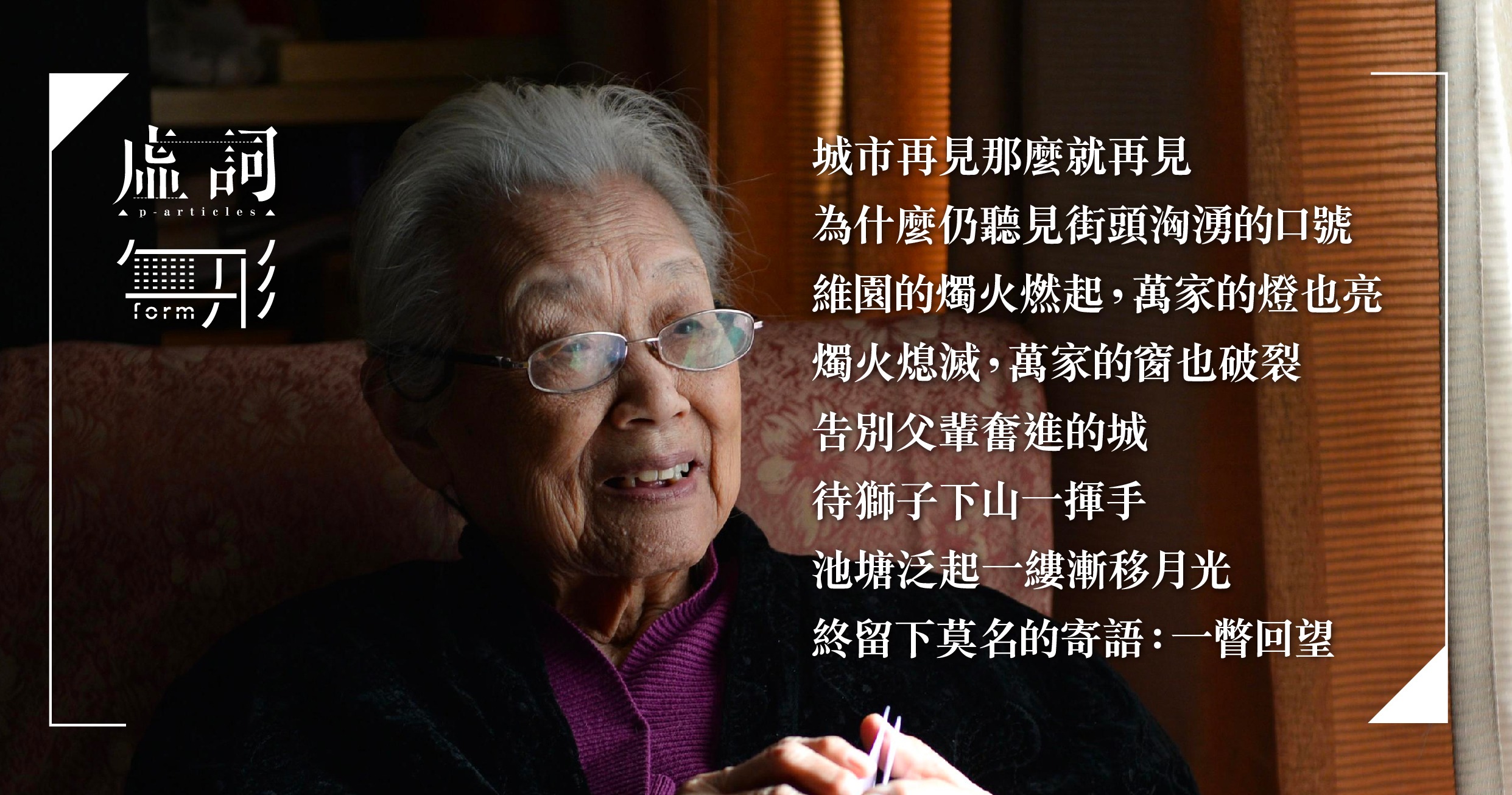

城內再現移民潮,香港人離散到世上不同地方,與之作別的,除了這個曾經生活過的城市,一本本呼應自由與開放之靈的舊書,也靜候著藏書者忍痛斷捨離。適逢七月書展將至,今期《無形》邀請作者以「書」為題,從個人離散的體驗與經歷,分享各自封箱搬運或無法帶走的舊書,並從賣書藏書的角度,談及人與書之間的點滴。

【無形.夠鐘食藥】西藥

散文 | by 風緣 | 2022-06-28

西藥和東藥有一個重要的分別。W 常說:「東藥為本。」藥本來都只是食物,植物,生物,死物。西藥是找到病理和病因,然後按身體的需要,從物件中提煉相應會發生效用的原素,按所需份量去施予。藥丸、藥水、針藥的成份通常比較單一,就只能每次回應身體其中一項訴求。 W 說東藥講求固本培元, T 不置可否。T 問自己,若果藥要種要採擷,會有質量問題嗎?藥的質量,採藥的質量,採藥人的質量。W 懂得寫藥方,卻從沒有深究藥從何來。

【已讀不回 S2 #20】Luna串錯字、Willis好純情?已讀不回Book Channel嘉賓私下人品大揭秘!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-06-24

已讀不回BookChannel 絕密花絮曝光!前天文台助理台長梁榮武現身解釋,點解上星期落到水浸都仲係黃雨,Luna Is A Bep 同KY黃嘉瀛亦會分享藝名由來,到底Luna真名又係乜,睇完你就知!

【已讀不回 S2 #19】陳濬靈:你的情緒健康嗎?: Farhad Dalal《CBT: The Cognitive Behavioural Tsunami》

已讀不回 | by 陳濬靈 | 2022-06-17

古語有云:「病向淺中醫。」但醫病都要小心選擇唔同療法。認知行為治療(Cognitive Behavioural Therapy,簡稱 CBT)可以話係現今最普及嘅一種心理治療療法,但當中有唔少爭議性,《學人串社科》前主持、港大心理學副教授陳濬靈引用學者 Farhad Dalal 講法,同你探討下「CBT霸權」!

【已讀不回 S2 #18】陳濬靈:你不是真正的快樂?!: Christopher Jamison《Finding Happiness》

已讀不回 | by 陳濬靈 | 2022-06-10

香港人,你快樂嗎?要怎樣才能成就快樂的人生呢?《學人串社科》前主持、香港大學心理學系副教授陳濬靈藉《Finding Happiness》提出「淨心」概念,拆解尋找快樂嘅終極竅門,香港人必睇!

【已讀不回 S2 #17】何潔泓:與傷痛和解:柏慕克《純真博物館》

已讀不回 | by 何潔泓 | 2022-06-02

在亂世之中,每個人也需要被治癒一下。諾貝爾文學獎得主柏慕克(Orhan Pamuk)通過《純真博物館》,創作出一個發生在伊斯坦堡,情約半生的愛情故事。今集已讀不回 BookChannel由何潔泓主講,謹以此書獻給所有曾被愛情撕扯得體無完膚的凡夫俗子。

【無形・夠鐘食藥】前置詞:病態社會,準時服藥

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2022-06-01

疫情之下,坐困愁城,無止境的如此不斷循環,看不見曙光,也找不到出路,城內眾人彷彿早已鬱到病,大家都想尋獲那顆除卻人生痛苦的解藥。今期《無形》邀請作者以「藥」為題,將各款中藥西藥共冶一爐,從文學角度為讀者開出一帖逆境下的藥方。

已讀即回:由外執到內,再由內執返到外

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-05-29

疫情之下,大家留喺屋企嘅時間都多咗,面對眾多雜物,可以點樣有效斷捨離?執屋執到懷疑人生,點先可以下定決心同雜物斷捨離?執屋達人阿橙 @執屋.告別雜物 JuppUk 同埋演員 Ceci Chan 陳秄沁 有計!

【無形.防空洞與避難所】 一路向歐

散文 | by 區區愚生及安迪 @ Gunslinger 不曾遠去的硝煙 | 2022-05-25

今年2月,俄羅斯以「去軍事化、去納粹化」入侵鄰國烏克蘭,並快速突進烏國首都基輔,但烏克蘭政府依然不屈不降,在澤連斯基向全世界宣佈自己與首都共存亡後,揭開了烏克蘭奮力抵抗惡魔的史詩。而在彼方的莫斯科,依然繼續著燈紅酒綠,馬照跑舞照跳的生活仍在,在普京和國家機器的操持下,敢於發聲站出來的人都會遭到嚴厲懲罰甚至消失。

【已讀不回 S2 #16】梁榮武:人類細自然大!Janine Benyus《Biomimicry: Innovation Inspired By Nature》

已讀不回 | by 梁榮武 | 2022-05-19

人類通過仿生學(Biomimicry)系統化學習及模仿生物結構和大自然運作原理,以研製新技術及改善現有科技,今集前天文台助理台長梁榮武講Janine Benyus《Biomimicry – Innovation Inspired by Nature》,看看我們可以為地球做些甚麼!

【已讀不回 S2 #15】梁榮武:人善人欺天不欺!梁榮武同你細讀林超英《天地變何處安心》

已讀不回 | by 梁榮武 | 2022-05-13

在《天地變何處安心》,林超英以「天人合一」闡述其世界觀──「人類」是自然 的一部份,天地萬物是互為因果的循環,生活中不起眼的微細生物,皆為我們創造了生命的條件。今集聽聽前天文台助理台長梁榮武如何詮釋林超英的自然思想。

【已讀不回 S2 #14】梁榮武:出動吧!地球保衛隊!李逆熵《喚醒69億隻青蛙》

已讀不回 | by 梁榮武 | 2022-05-08

相信各位都感覺到,香港近年愈來愈熱了。在《喚醒69億隻青蛙》中,作者李逆熵把全球人口比喻為熱鍋中的青蛙,若大家持續忽視氣候變化問題,那全世界都會在溫水中「一鑊熟」!今集請來前天文台助理台長梁榮武講李逆熵的《喚醒69億隻青蛙》,以及面對氣候危機如何自救!

已讀即回:我的青春小鳥一去不回來

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-04-29

文藝界兩大唱得之人──LunaIsABep同Roger大師兄回歸已讀不回 Book Channel!Book Channel 四月鉅獻,Roger X LunaIsABep X 黃嘉瀛,2 girls 1 guy一齊講下有關「成長」嘅話題,Roger自爆愛情經歷之餘,仲同Luna合唱!

【無形.防空洞與避難所】前置詞:硝煙戰火下的防空洞

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2022-05-25

時代從深處動蕩,俄烏戰爭的局勢發展,牽動搖撼著每個人的心靈,在如此縹緲流動的空間,各人內心都有一處可以幽隱的防空洞。今期《無形》廣邀作家以防空洞與避難所為題,書寫硝煙戰火下的恐懼、陰暗與希望,以創作回應時局,讓人摸索自身與戰爭的關係。

【無形.校服有惑】膝上校裙

散文 | by 何潔泓 | 2022-04-28

回想十七十八歲的時光,何潔泓形容是溫柔得那麼與世無爭,早上醒來、中午吃飯、下午放學、黃昏拍拖、晚上睡覺,不會失眠、不會陷在深夜的寂靜裡,偶然在被窩裡會有戀愛的苦澀、對龐然未知世界的無可奈何,但都是幸福的懊惱,如純白的校裙般純粹,青春可以浪擲而沒有後果,錯失了便追回來,時間等人。

【無形.校服有惑】那些年的校服,與這些年的中庸之道

散文 | by 沈旭暉 | 2022-04-26

回望家中塵封的校服,沈旭暉憶述,當時懂得打扮的同學,總能夠在千篇一律的校服,往「非建制」方向變出不同花樣。另一方面,學校領導又會在校服之上,再賦予種種「建制」標記的花花草草,像領袖生章、學生會章之類。在兩極之間遊走,正是校園生存智慧。

【已讀不回 S2 #12】Luna is A Bep:My pen is blue My friend is you~ Luna同你講村上春樹《沒有色彩的多崎作和他的巡禮之年》

已讀不回 | by Luna is A Bep | 2022-04-14

在成長的過程中,我們難免會失去一些朋友。面對人際關係的疏離,生活的孤獨、無奈與痛苦,我們該如何自處?本地獨立女歌手 Luna Is A Bep 今次講村上春樹的《沒有色彩的多崎作和他的巡禮之年》,也許能給予大家一些解答。

【已讀不回 S2 #11】Luna is A Bep:係愛呀?定係責任?係Luna同你講《愛的藝術》

已讀不回 | by Luna is A Bep | 2022-04-08

當我們談論愛情時,我們究竟在談論甚麼?在日常生活中,愛看似無所不在,但我們真的具備愛的能力嗎?今晚十一點,Luna唔說唱,轉行說書,講Erich Fromm《愛的藝術》!

【無形.校服有惑】前置詞:校服與校規之間的僭越

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2022-06-01

疫情以來,斷斷續續的多次停課,還破天荒提早放暑假,走在凋落清零的街道,以往總覺喧鬧的校服男女,此刻也不見他們的身影。校服背後,蘊含無數回憶。今期《無形》邀請作者以「校服」為題,分享他們的校園點滴之餘,並各附昔日的校服照,從限制學生穿著的校規,說到那些年曾經錯過的時光。壞時代裡,規矩重重,校園內的規限也日漸增多,然而限制人的從來並非規矩和服飾,正如校服與校規不能限制學生一樣。衣服底下,人性與良心的存在,比起外面包裝的服飾,更加可貴。

已讀即回:歷史組小Re-U!文學歷史就咁話 Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-04-01

歷史組戰隊成員范小毛、譚家齊歸位!多謝大家嘅留言,小毛、家齊收到晒!未睇嘅朋友快啲入去重溫,支持五夜歷史組啦!

【已讀不回 S2 #10】大爆料!已讀不回BookChannel鏡頭後馬田/Roger /小毛的真面目…

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-03-24

有冇人想知 Book Channel 邊位嘉賓NG最多次?江湖盛傳 #小樺 因為拍 #已讀不回BookChannel 太辛苦,所以避走台灣?#小樺 鏡頭前睇落好Nice咁,原來鏡頭後又另一個樣? #已讀不回BookChannel 第二季花絮片段絕密流出,睇完記得留底!

【無形・殺出個效應】支離疏

小說 | by 余婉蘭 | 2022-03-23

謊言重複一百次就會成爲真理。余婉蘭以著名的戈培爾效應為題,寫下一篇關於假太陽、香港都市傳說的小說。假的太陽二十四小時都在,卻只佈維多利亞港沿岸遊客光顧的幾區。只有維多利亞城對岸的半島,潦倒落泊,像廢墟沉沒一半,真正的闇夜才存在。故此連鬼、罪犯和渴睡者也能棲居。

【已讀不回 S2 #9】李敬恒:人講你就信?歷史係咁讀:Keith Jenkins《Re-thinking History》

已讀不回 | by 李敬恒 | 2022-03-18

讀歷史,同時要反省歷史。喺九十年代,歷史學家Keith Jenkins有感學界對於歷史研究本身嘅理論反思非常不足,因而著書《重新思考歷史》(Re-thinking History)。全能哲人大師兄Roger同大家講下歷史嘅本質,一齊思考身處後現代世界,究竟如何看待歷史。

【無形・殺出個效應】骨牌效應

散文 | by 梁栢堅 | 2022-03-22

「骨牌, 鬼佬叫Dominoes,華夏文化產物就係天九。」梁栢堅疫情期間,得到高人指點,學識這一過千年歷史的文化遺產暨賭術,為沉悶的中年人生找到一個燈塔。當然,「骨牌效應」又是另一概念,失戀搞到全城大亂,香港割讓給英國,其實都是某種骨牌效應。

【已讀不回 S2 #8】范永聰:歷史佬辣評中日韓民族性:金文學《中國人 日本人 韓國人》

已讀不回 | by 范永聰 | 2022-03-11

歷史學者金文學的著作《中國人 日本人 韓國人》首創以「隨筆」方式比較「漢字文化圈三大成員國」歷史與文化,震撼東亞學術界。「五夜歷史佬」范永聰(范小毛)聲音導航,同我哋講下呢本書有咩咁厲害!

【已讀不回 S2 #7】范永聰:用歷史佬眼光看香港流行音樂:于逸堯《香港好聲音》

已讀不回 | by 范永聰 | 2022-03-04

在商業掛帥的社會,追求「真正音樂」是否不切實際?小毛老師講由著名作曲家暨「人山人海」創辦人于逸堯所寫的《香港好聲音》,收錄十二個香港音樂創作人投身流行音樂工業的故事,以口述歷史方式,重塑香港流行音樂文化圖景。

【無形・殺出個效應】前置詞:瘋狂世界,迸發不絕效應

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2022-06-01

萬事萬物,皆有存在的意義,只在於我們能否參透箇中因果。基於某些因素與結果而構成的因果現象,亦是「效應」一詞的含意。無論是科普研究、經濟定律、心理分析等,不同效應總能滲透每個人的日常。今期《無形》廣邀作者各選一種效應,從骨牌效應、戈培爾效應、模仿效應、曼德拉效應到安慰劑效應,書寫這個瘋狂的世界裡的種種效應。

【已讀不回 S2 #5】馬田:暢銷八萬本的食譜是...?村上春樹廚房閱讀同好會《村上RECIPE》

已讀不回 | by 馬田 | 2022-02-22

已讀不回 Book Channel 第五回請來「點Cook Guide」馬田為大家介紹《村上RECIPE》!這本絕版人氣食譜是「村上春樹廚房閱讀同好會」一眾書迷的心血結晶,嚴選村上作品中三十五道菜色,將其化為食譜,以食的角度解構村上的文學世界。

【已讀不回 S2 #4】馬田:香港之味:呂嘉俊編《本土情味——飲食男女文章結集》

已讀不回 | by 馬田 | 2022-02-22

第四回已讀不回 Book Channel請來「點 Cook Guide」馬田為大家介紹《本土情味——飲食男女文章結集》。這本書由已停刊的《飲食男女》雜誌文章結集而成,收錄了過往十四年間大大小小的老字號食店專訪,寫飲寫食的同時,紀錄了珍貴的香港本土故事。

【已讀不回 S2 #2】大師兄Roger:是他也是你和我:佛洛依德《自我與本我》

已讀不回 | by | 2022-02-22

全新一季已讀不回BookChannel第二集,有大師兄Roger為大家介紹佛洛依德的《自我與本我》(The Ego and the Id)。佛洛依德將人格分成「本我、自我與超我」三個層面,目的是要解釋各種潛藏於我們心底裏的欲望、意念和意識,以及這三種人格如何無形中支配我們的心靈。

【已讀不回 S2 #1】大師兄Roger:支配自己,超越現實的惡:唐君毅《道德自我的建立》

已讀不回 | by 李敬恒 | 2022-02-22

全新一季「已讀不回BookChannel」,打頭陣的是重量級唐君毅《道德自我之建立》。這位當代新儒家宗師在著作中強調,人不能僅按照本能和欲望過活,我們應該要運用與生俱來的自覺能力為生活賦予道德價值,從而超越現實的種種限制,達致自主的人生。 鳴謝新亞研究所提供場地。

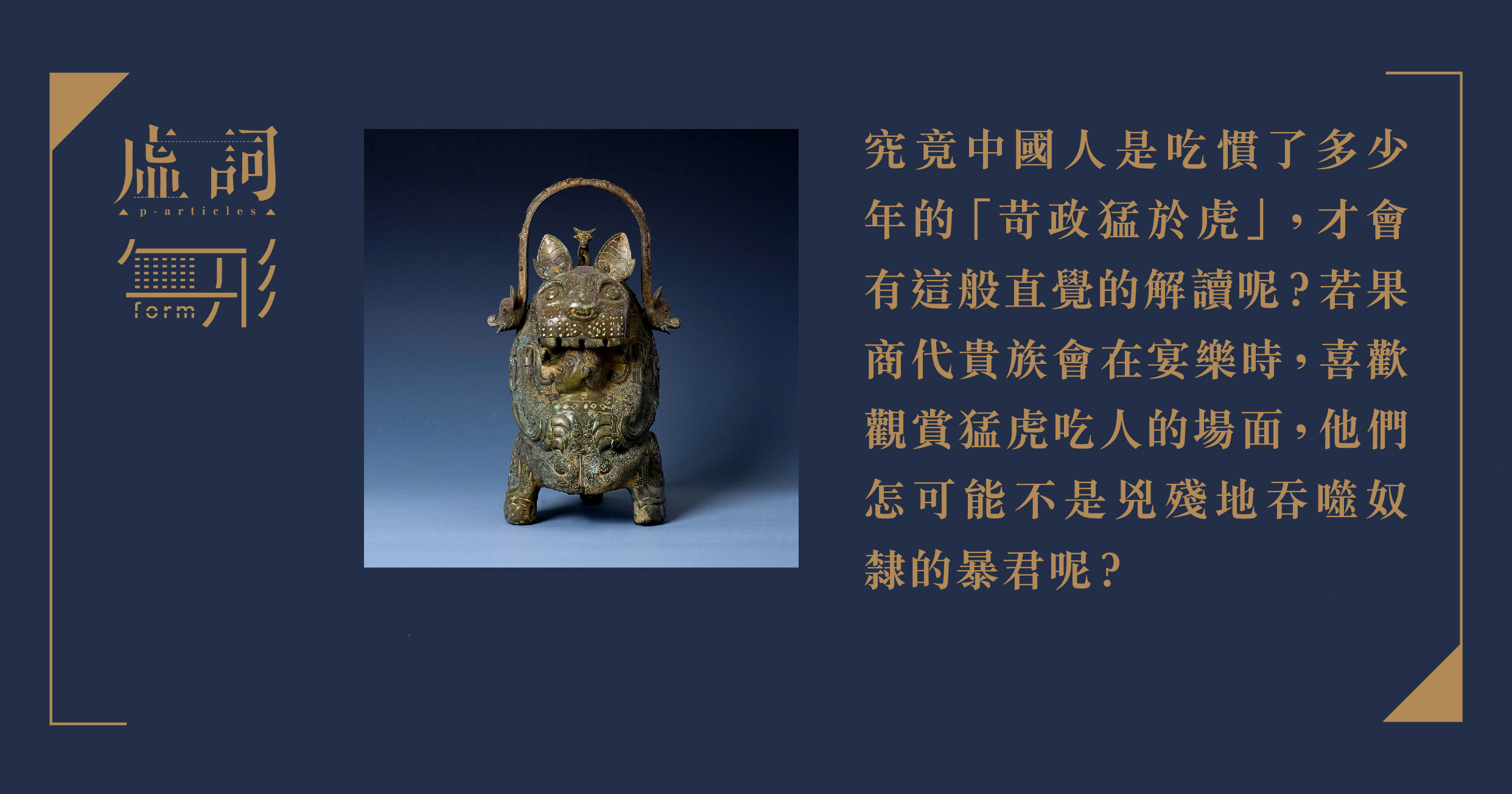

【無形・虎中作樂】騎虎難下

小說 | by 黃敏華 | 2022-02-21

明知山有虎,偏向虎山行。黃敏華的小說〈騎虎難下〉,寫孩子們與爸爸走進無人森林。走在不知通往何處的路上,樹林內的爪印清晰可見,大石上那些老虎與幼虎,疑幻疑真。

【無形.虎中作樂】狐假虎威:誰是狐狸誰是虎

散文 | by 袁兆昌 | 2022-02-10

狐狸在寓言世界裡常被認定是奸猾卑鄙的角色,但袁兆昌翻箱倒篋找來成語界的世紀大騙案「狐假虎威」,反問誰是真正狐狸?如《戰國策》所述,就是江乙向楚宣王大膽進言,藉「狐假虎威」的寓言要楚王知道有人獨攬軍權的真相。但誰說有人要攬權?根本就是江乙小人之計,江乙自己何嘗又不是一頭狐狸?

【無形・虎中作樂】前置詞:苦到盡頭就是「虎」

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2022-01-27

踏入虎年,拜年道賀,總得袋定幾句與虎相關的恭賀語,備用傍身。既為「百獸之王」,自有虎虎生威之氣勢,今期《無形》廣邀作者以「虎」為題,透過與之相關的成語及四字詞作延伸,從不同面向,書寫野性難馴,天生威風的老虎。願我們都能以「虎中作樂」的心態,開個虎頭,迎接苦困。

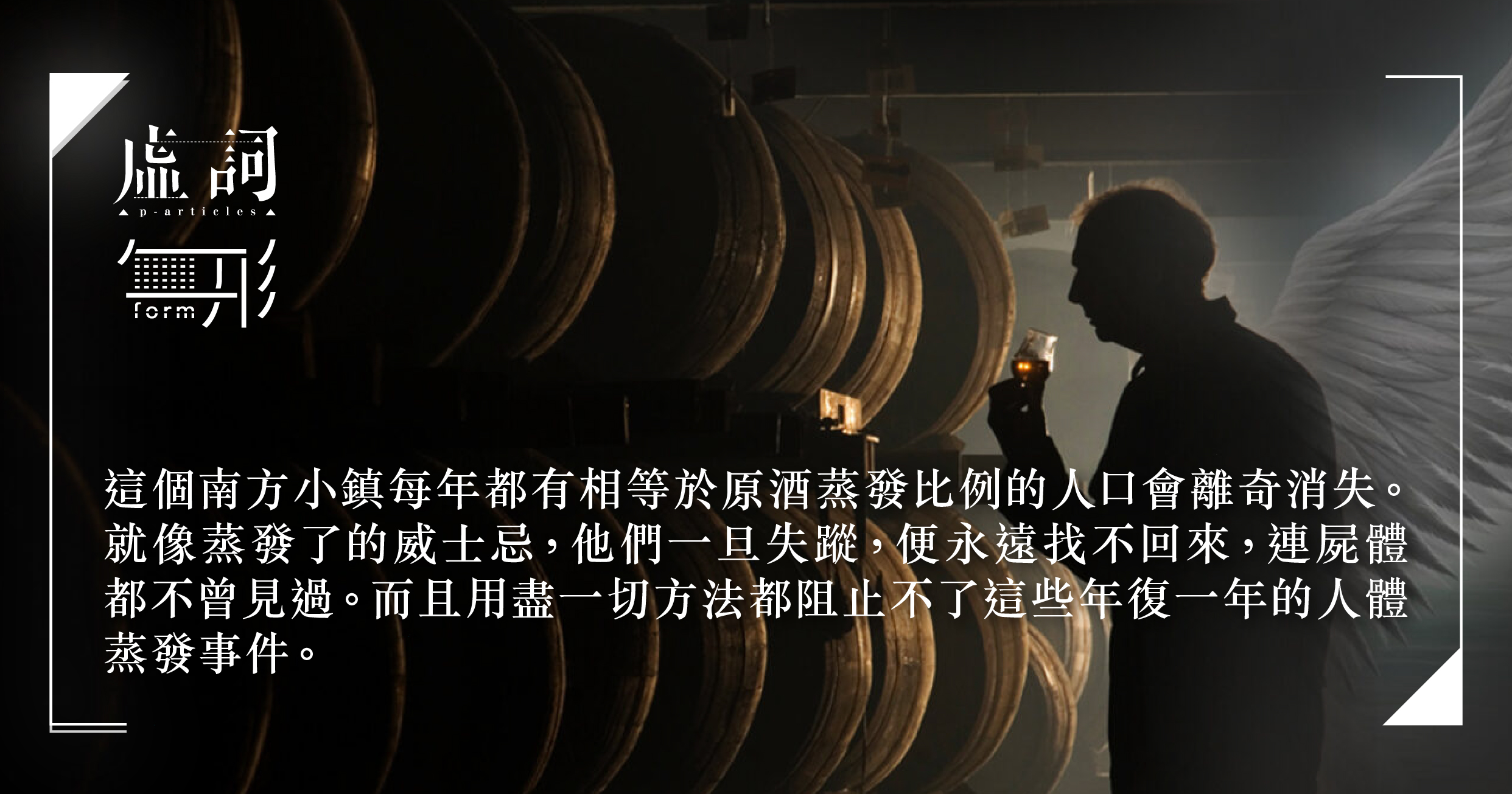

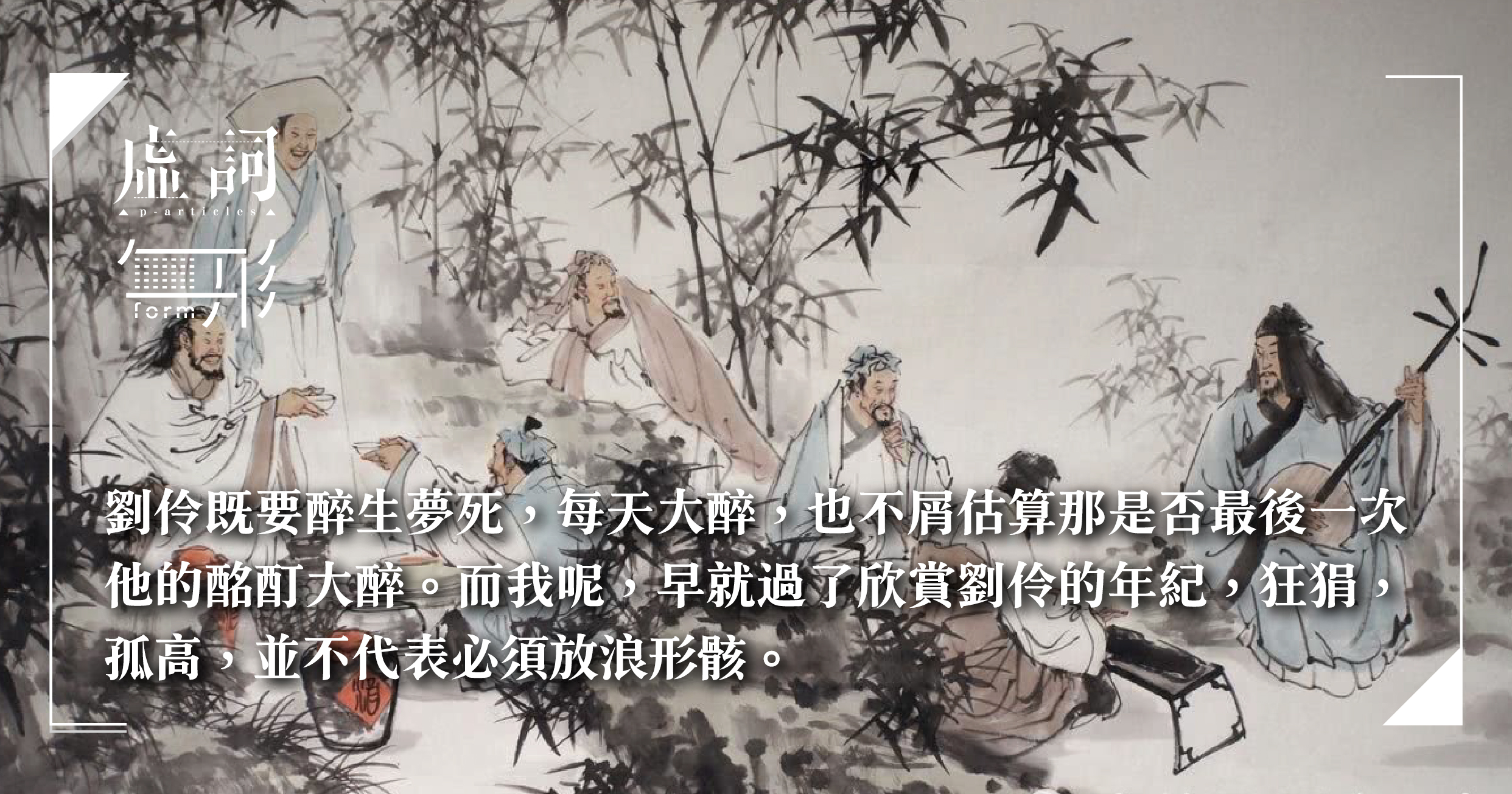

【無形・酒呀!我叫你酒呀!】前置詞:間中飲醉酒,很喜歡自由

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2022-06-01

慶祝時喝酒,開心時喝酒,傷心時也要喝酒。對許多作家來說,為了寫作而喝酒也相當常見,尤其酒能給予的,是種高度藝術性的精神文化。今期《無形》邀請作者以「酒」為題,對鄧正健來說,酒像是延綿多年的成人禮,楊天帥則把自己與酒精的關係,當成史料檢視過去的不同階段。廖偉棠寫下四首致「理想酒友」的詩,帶著期待,卻又暗藏對孤獨的執著,謝曉陽則以最爛的野葡萄酒,逃離心靈所受的鞭韃。身為長期失眠者的沈意卿,以酒入夢,但醉境與夢境,往往難以分清,正對照了江祈穎談醉與夢的真實。紅眼的短篇小說則以威士忌為題,自從南方某個小鎮開始釀製,人口就如蒸發的威士忌般逐漸消失。最後收錄「香港三聯」編輯團隊的訪問,分享他們如何推廣閱讀,透過書籍展示香港本土創意,讓文學重新進入大眾視野。

【無形.鏡無限M(irror)+】眼鏡娘前世今生

散文 | by 余家強 | 2021-12-28

眼鏡娘、日文めがねっ娘,到底出自何處?余家強細數眼鏡娘的前世今生,從金朝古名「靉靆」講起,原來非關改善視力,而是給官老爺戴着審案,令犯人猜不透天威莫測。後來日本漫畫《淚眼煞星》將眼鏡娘發揚光大,甚至成為AV形象道具,女星素顏直播遮醜之用,又是另一段故事。

【無形・鏡無限M(irror)+】圍爐夜話《單人床》 嘉俊︰白領小說港男,想做大娛樂家

專訪 | by 蘇麗真 | 2021-12-16

八十後白領港男 #嘉俊 將都市人在歷史夾縫中掙扎求存的一種迷惘人生,書寫成短小精悍的都市小說《單人床》。在亂世中應該如何自處?筆下的頹廢港男如是說︰「最應該便是愉快地做愛,盡情地吃喝,然後再回去做愛。」

【無形・鏡無限M(irror)+】鏡內鏡外,如幻似真

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2021-12-03

城內每個角落滿佈「鏡粉」,人人無鏡不歡。掀起追星熱潮的這面「鏡」,在照見社會的同時,也映照自身的內在。古今中外,鏡子與觀看的關係不難找到,今期《無形》邀請作者以鏡為題,書寫各自對「鏡」的想像,照出既真實又虛幻的鏡像。

【已讀不回#70】勞緯洛 X 鄧小樺:吳明益《苦雨之地》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-10-29

今年已讀不回最後一集,青年作家勞緯洛帶來吳明益的短篇小說集《苦雨之地》,一齊開發大腦,感受自然環境的溫柔與生機。作為近年在台灣成為最受注目的代表性作家之一,吳明益的創作一直關注自然生態保育和台灣原住民等議題,想了解人類面對自然感受的倫理與美學的重要一課,記得收看。

【已讀不回#69】勞緯洛 X 鄧小樺:川端康成《雪國》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-10-22

川端康成的《雪國》堪稱是跨代的「文青聖典」,內外散發著值得眾人討論的文學價值。今集已讀不回請來青年作家勞緯洛作解說,這本作品也為他帶來非一般的個人啟發。想知《雪國》影響力為何如此強勁,記得留意收睇。

【已讀不回#68】江康泉 X 鄧小樺:智海《The Writer and Her Story》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-10-16

江記今次要談的本土製作動漫,是智海的《The Writer and Her Story》,據說它是本土文藝漫畫界中的傳奇。不斷重複的敘事風格,畫風罕見地沉重,一切的苦難,都返照我們創作的初心。與智海份屬好友的江記,同代人的解讀飽含感情,記得收睇。

【已讀不回#67】江康泉 X 鄧小樺:今敏《Opus》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-10-09

今集有幸請到漫畫家江康泉(江記),誠推今敏大導的漫畫作品《Opus》,嘗試解說作品存在大大少少的「漏洞」,成為角色反抗的工具,成功打破作品角色與讀者的第四道牆,為漫畫增添多一個層次和深度。究竟漫畫《Opus》係咪低調高手嘅燒腦神作呢?記得收睇!

【已讀不回#66】鄧小樺 X 黃念欣:董啟章《地圖集》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-10-02

黃念欣老師最後一回剖白多年沒有公開提過關於董啟章作品的原因,以及開腔解說《地圖集》的三大因素,以其獨特角度帶領我們去理解董啟章,內容目不暇給,記得準時收睇今集已讀不回。

【無形・共赴青山】隱於山林,深耕細作

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2021-09-29

在全球疫情肆虐期間,山彷彿成為了很多人的心靈綠洲。與大自然關係密切的作家葉曉文,分享進駐新界東北梅子林村參與藝術活化計劃的體驗,朗天則從「盜鳥巢者的詠嘆調」的神話,憶起山上的不快。米哈的短篇小說,以女神約行山作開始;陳李才與Gigi Fong則分別寫詩繪畫,融入山林。

【已讀不回#65】鄧小樺 X 黃念欣:黃碧雲《溫柔與暴烈》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-09-24

聽說《溫柔與暴烈》在網上炒賣至上萬元,黃念欣老師分享她由看不明這部小說,到見證黃碧雲包容她訪問配備不足,平凡此書被文學標準低估了的種種故事。今集已讀不回,有黃念欣與小樺一起了解現實中的溫柔與暴烈。

【已讀不回#64】鄧小樺 X 黃念欣:西西《飛氈》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-09-16

西西無疑是香港很有份量的前輩作家,長篇著作《飛氈》紀錄不同階層不同背景的人的生命日常,以廣闊心靈俯視香港百年世俗生活圖景。今集已讀不回,請來中大中國語言及文學系氣質女神黃念欣教授,一起登上神奇飛氈體驗不一樣的奇幻旅程,記得收睇!

【已讀不回#63】鄧小樺 X 馬傑偉:吉兒‧泰勒《奇蹟》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-09-10

人人都怕老,怕自己的腦筋身體不如以往;腦神經科學家泰勒卻因為腦中風,而單靠右腦活了幾年?今集已讀不回,馬傑偉分享泰勒的暢銷著作《奇蹟》(My Stroke of Insight),從「中風」這種人人害怕的疾病講到相信右腦的直覺,老與未老的你,都應該來上這一課。

【已讀不回#62】鄧小樺 X 馬傑偉:卡爾.榮格《夢》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-09-06

有人認為夢是集體潛意識,又有人認為夢有預言的能力,心理學家卡爾‧榮格在文集《夢》裡,理論和案例兼備地分析,到底夢是甚麼。今集已讀不回Book Channel,請來中大新聞及傳播學院退休教授馬傑偉,與鄧小樺從榮格的理論,說到馬傑偉嘗試自我解夢。

【無形・全文追星】前置詞:追星有甚麼好追?

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2021-09-16

今期《無形》廣邀作者討論偶像文化,洛楓縱觀西方學者的理論,找出對應「後2019」香港偶像文化的關鍵詞;作為鏡粉的查映嵐,覺得這個群體能讓彼此支取力量;盧卓倫的短篇小說,藉「明星夢」談慾望的真實;黃戈從日本女團乃木坂46的歌曲說起;賴展堂想起曾到戲院欣賞東京事變的演唱會;張欣怡則以神的沉默,比照人性的醜惡。以《保育黃霑》編者吳俊雄的訪問作結,在於展現他如何將本地流行文化的巨匠遺物,提煉成書,傳承後代。

【已讀不回#61】MK老師 X 鄧小樺:好人一本平安:Simon Blackburn《Being Good》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-08-26

到底人的好與壞,是否天生早註定?作為倫理學的入門,哲學家 Simon Blackburn 的《Being Good》歸納了倫理學發展至今,與不同學派和知識系統發生過的辯論。今集已讀不回繼續有好青年荼毒室的MK老師教大家讀哲學,並與小樺對談做好人的可能。

【已讀不回#60】MK老師 X 鄧小樺:講哲學,你死唔死:柏拉圖《蘇格拉底之死》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-08-20

柏拉圖為他老師而寫的《蘇格拉底之死》,紀錄了蘇格拉底為哲學而死的故事。面對不義的政治審訊,蘇格拉底非但沒有委曲求存,甚至有多次逃過死劫的機會,他都沒有逃避而選擇堅持提問。今集《蘇格拉底之死》堪稱已讀不回史上最大規模製作,且看MK老師如何與鄧小樺擦出火花!

【已讀不回#59】盧鎮業:黑夜裡的青春鳥:白先勇《孽子》

已讀不回 | by 盧鎮業 | 2021-08-13

白先勇《孽子》是台灣第一本以同志戀情為主題的經典小說,主角李青被「出櫃」後,受盡家庭、校園的歧視,當他到了同志王國「新公園」落腳後又有甚麼遭遇?父子間對同性戀的認知差異而產生的災難,又會如何發展?今集已讀不回Book Channel,有小野和你共讀白先勇。

【已讀不回#58】盧鎮業:失去存在的價值:卡夫卡《變形記》

已讀不回 | by 盧鎮業 | 2021-08-07

小野上星期講完貓,今個星期同你講卡夫卡《變形記》入面葛雷高變成的怪蟲。作為存在主義的經典作,主角葛雷高為咗幫屋企還債同支持妹妹學小提琴而努力工作,點知當佢變成怪蟲之後,屋企人又討厭佢、份工又無埋,最後連妹妹都嫌棄佢。到底他對妹妹懷著一種怎樣的感情?變形對卡夫卡而言又有著甚麼意義?記得睇今集「已讀不回Book Channel」。

【無形・一句到尾】前置詞:愈是熱鬧,愈有轉機

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2021-08-18

男團MIRROR的冒起,讓本地樂壇再次變得熱鬧,今期《無形》廣邀作者以廣東歌為題,一句歌詞寫到尾,陳智德談李炳文原唱的〈昨夜的渡輪上〉,何秀萍說起與〈石頭記〉的結緣,陳煒舜從俄國詩人萊蒙托夫的絕筆詩〈一個人在途上〉說起,張婉雯則以〈黑色午夜〉為題,寫成一個「幽靈小巴」的傳說。世界未夠癲,尚可更絕望,面對眼前的各種陰霾,願我們都仍能浩浩蕩蕩地,迎來這個城市的另一新世紀。

【已讀不回#57】盧鎮業:喵喵喵喵喵:衛斯理《老貓》

已讀不回 | by 盧鎮業 | 2021-07-30

如果有一天,醒來發覺自己變了一隻貓,你會怎樣做?今集再次請來小野貓傾力演出,賣住萌講衛斯理《老貓》。倪匡以衛斯理的身份,面對怪力亂神的老黑貓,還有行蹤詭秘、無間斷在家揼釘的張老頭,他到底如何揭開謎底,最後甚至幫助外星人離開?今晚「已讀不回Book Channel」,有有小野和你一齊喵喵喵喵喵~

【已讀不回#56】黃裕邦 X 鄧小樺:世界將我包圍:黃裕邦《Besiege Me》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-07-24

詩已經小眾,寫英文詩更少之又少。黃裕邦最新出版的英文詩作《Besiege Me》,結集了他在2014年至2020年間的作品,主題離不開同志和香港,亦梳理了與父母之間的關係,更加入了不少廣東話及網絡術語,令詩更有生命力。其實用英文寫詩有甚麼特別之處?外國文學生態又是怎樣?今集「已讀不回Book Channel」繼續有詩人黃裕邦與小樺講英文詩,記得睇喇!

【已讀不回#55】黃裕邦 X 鄧小樺:斷背山背後:安妮.普露《斷背山》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-07-16

李安講過「每個人心中都有一座斷背山」,安妮.普露創作的同志文學經典《斷背山》,藉兩位西部牛仔的愛慾去講同志的壓抑,描寫當世界轉變的時候,情感滯留於某一個時間點而衍生出的存在與否的問題。今集「已讀不回Book Channel」,請來同志詩人黃裕邦Nicholas與小樺,跟大家講書講電影。

【無形.書有價書無價】談香港兩次舊書熱

散文 | by 蘇賡哲 | 2021-07-14

蘇賡哲談香港兩次舊書熱潮,第一次是文革時期,大陸禁了幾乎所有出版物,書店只有馬恩列斯毛和魯迅著作。台灣當年也禁大陸書,全球想了解中國的漢學界學者和圖書館都擠來香港搶書。而近幾年香港的舊書再次被炒得紅火,但又會否只是塘水滾塘魚式的炒賣?兩個年代,其文化層次的差別顯而易見。

【已讀不回#54】阿泉 X 鄧小樺:命定還是選擇?米蘭.昆德拉《生命中不能承受的輕》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-07-09

經歷過布拉格之春、蘇聯入侵的米蘭‧昆德拉,以那個時代為背景寫成《生命中不能承受的輕》。人生的「輕」或「重」,人有無權自己選擇?還是「非如此不可」?今集「已讀不回Book Channel」有小樺同阿泉陪你重回布拉格,記得睇喇!

【無形.書有價書無價】書,有價有市?

散文 | by Phyllis Chan | 2021-07-08

一般傳統舊書店會把近代出版的書以書價五折定價,珍本古書就另計。解憂舊書店店主Phyllis Chan沒有收集古書的興趣,最初賣的就是自己的藏書和朋輩饋贈的書,所以都隨心按書本品相以平宜近人的價錢吸引讀者,而近年越來越多人加入獵書行動,運氣好,可能比炒股票還好賺。但她始終認為無形的價值不是用金錢去衡量。

【已讀不回#53】阿泉 X 鄧小樺:香港的精彩與無奈:馬家輝《龍頭鳳尾》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-07-02

馬家輝的《龍頭鳳尾》寫殖民地時期,山頭林立的香港江湖故事,不僅講述黑幫大佬的發圍史,更多是黑道和外藉警官間的愛恨情仇,亂世中做漢奸的無奈。無定向會客室今次找來好青年荼毒室的阿泉作分享,想知佢到底會點講,記得睇喇!

【無形.書有價書無價】前置詞:書炒熱了

無秩序編輯室 | by 虛詞編輯部 | 2021-06-30

港版文學書在古書巿場的價格突然飆升,青文牛津兩大出版社的固然高企,一些巿面還可買到的,都會被炒到三四位數字,是個新奇景象。新亞書店的蘇賡哲老闆為文述說,他是舊書拍賣第一人老行尊,娓娓道來香港兩次舊書熱,都與大陸的禁書和炒書風潮有關,還有新舊之比。鄭明仁先生近年開設老總書房,也是舊書界一名KOL,他的梳理便充滿了臨場感的歡快,沙場爭戰幾人回。余家強談九十年代在大陸雲南舊書攤極低價購入的《林彪同志語錄》,一本書裡有人、有歷史,今昔的對照是多元的。

【已讀不回#52】貳叄書房:香港路牌話你知:邱益彰《香港道路探索》

已讀不回 | by 貳叄書房 | 2021-06-25

邱益彰的《香港道路探索》從路牌的歷史說起,探討香港街道路牌的設計,以及字型和字體風格的由來。究竟路牌係邊個設計?字型又點解咁特別?今集繼續有貳叄書房,同大家講道路研究社邱益彰嘅《香港道路探索》,記得睇喇!

【無形・致死難與抗爭,緬甸】緬甸詩歌的中文編譯:革命過去與今天

書評 | by 宋子江 | 2021-06-22

近年在台灣出版的《緬甸詩人的故事書》,關於緬甸詩歌的紀錄片和中文評論,都讓讀者對當代緬甸詩歌有一定的了解。但過去其它地區有沒有中譯緬甸詩選的出版呢?宋子江最近進行了相關的蒐集,發現了兩本詩選值得一談,並可從中了解緬甸詩歌過去的左翼面向。

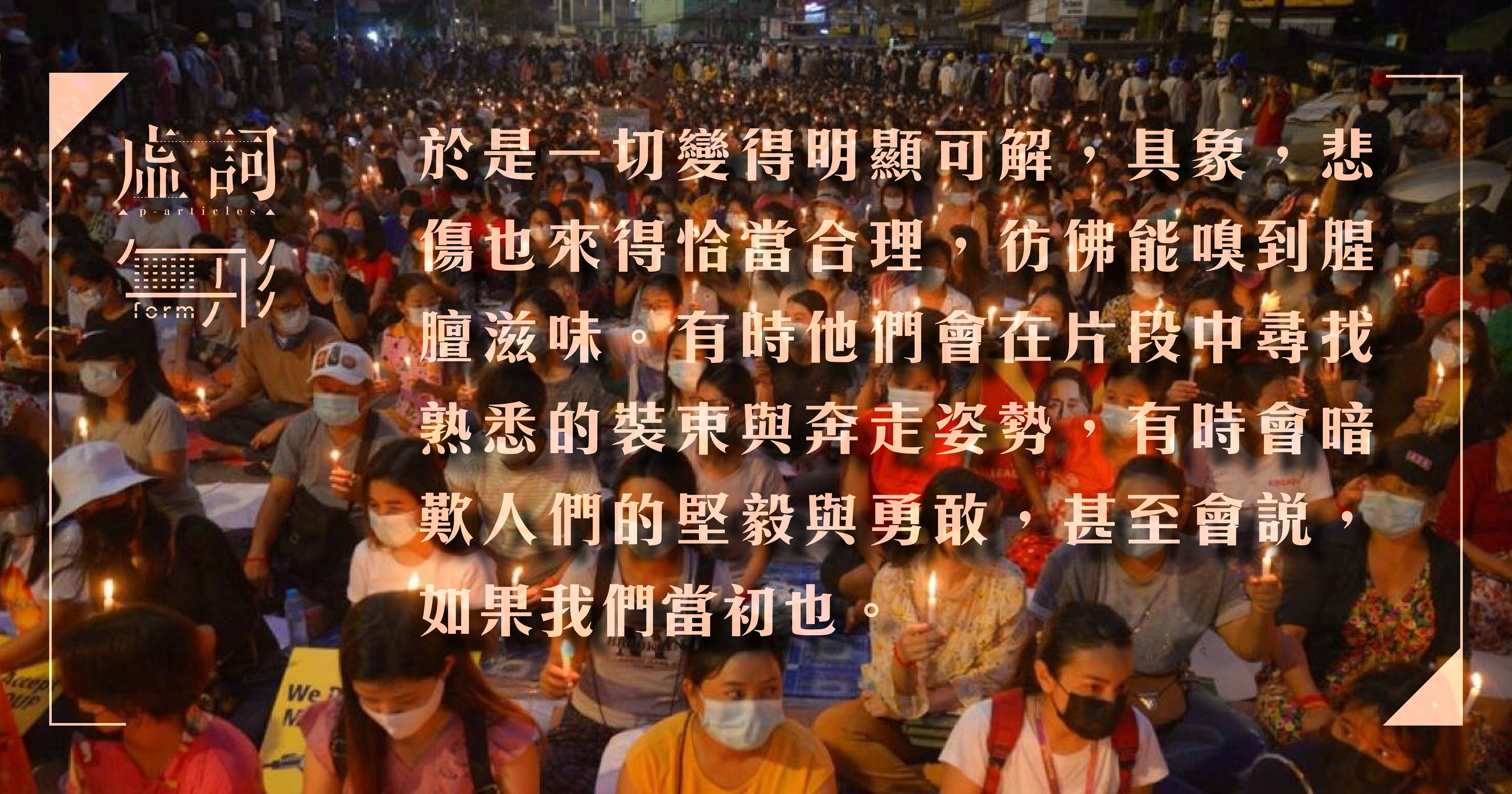

【無形・致死難與抗爭,緬甸】無題——寫在Khet Thi死後

詩歌 | by 熒惑 | 2021-06-18

緬甸爆發政變,引起全國民眾上街示威及軍方血腥鎮壓。身處香港的我們,不免有著物傷其類之感,今期《無形》就以「致死難與抗爭,緬甸」為題,熒惑寫下悼詩〈無題——寫在Khet Thi死後〉,為緬甸而寫,也寫香港。

【已讀不回#51】貳叄書房:恐怖漫畫與日本文化:伊藤潤二《富江》

已讀不回 | by 貳叄書房 | 2021-06-18

怪談史是日本文化重要的一部份,日本人對恐怖故事的喜愛正是源於恐懼,伊藤潤二其中一本經典作《富江》,年輕美少女富江這角色,既描寫了伊藤潤二自己年輕時對女性的恐懼,也是超脫了受害者的悲慘女性形象,變成復仇的象徵。今集「已讀不回Book Channel」繼續請來貳叄書房三位腦細,講大家期待已久嘅伊藤潤二《富江》,記得睇喇!

【已讀不回#50】貳叄書房:鬼要追尋香港:李碧華《胭脂扣》

已讀不回 | by 貳叄書房 | 2021-06-11

文青書店貳叄書房的三位少女腦細,將在已讀不回連續說書三星期!頭炮係文青必讀、香港文學之寶,李碧華的《胭脂扣》!作為香港文學經典,《胭脂扣》的癡情女鬼故事令人低迴,更代表了香港人的身份迷離之夢,據聞每間大學都有教《胭脂扣》的課程,今集「已讀不回Book Channel」大家要save低喇!

【已讀不回#49】黃嘉瀛 X 鄧小樺:維多利亞時代的經典女同志小說:莎拉.華特絲《指匠情挑》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-06-04

英國作家莎拉.華特絲(Sarah Waters)的《Fingersmith 指匠情挑》,好睇在於裡面鉅細無遺地描寫維多利亞時期英國的生活,烈女藝術家黃嘉瀛更加覺得,呢本書的女同志奇想世界好吸引。有幾好睇,快睇今集「已讀不回Book Channel之無定向會客室」啦!

【無形・初登無形也不驚】《無形》初登場作家,傳遞這一代記憶

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2021-04-30

以為紙本文學雜誌只登資深作者,你就錯了,今期《無形》特意邀請五位從沒在此發表文章的新晉作家,初登《無形》與各位讀者見面,以不同文體寫出屬於他們自己的文字,小說散文電影札記詩歌等,各擅勝長,請來認識這些優秀的青年作者。

【無形.Comfort Food】 懷舊的雞心粥與放縱的菠蘿油

散文 | by 陳廣隆 | 2021-04-29

陳廣隆懷念的童年comfort food,曾經是剛戒奶那幾年媽媽常煮的紅蘿蔔雞心粥。但很多人長大後已不幸地失去comfort的可能,只能靠代替品頂癮。一直有假說認為comfort food多是高卡路里或偏甜的食品,在不自覺間為肉體提供繼續推動薛西佛斯之石的能量。而當中,最能集懷舊、放縱、便利於一體的美食,乃係菠蘿油,

【無形.Comfort Food】 「我的理想是平靜的生活」——筆訪杜杜《飲食魔幻錄》《甜美的悠閒》

專訪 | by 無形編輯部 | 2021-05-25

筆耕逾半世紀,文字輕盈通達的杜杜,在筆訪談及去年再度復刻出版的《飲食魔幻錄》以及新書《甜美的悠閒》。在他的生命過程裡,痛苦和快樂皆有,但最終理想還是過平靜的生活。如杜杜所言,即使時代再壞,快樂仍是很簡單。

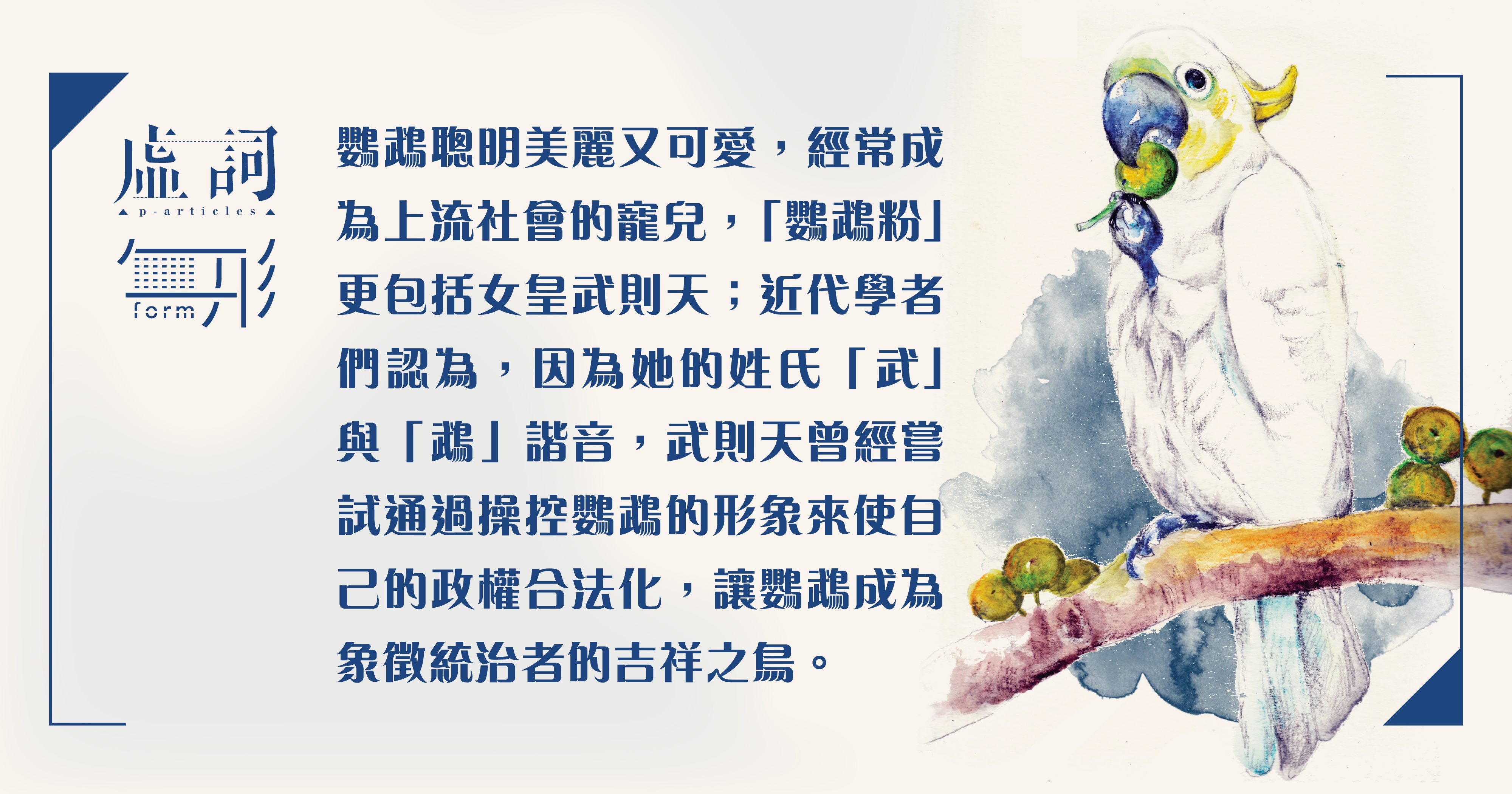

【無形.忘不鳥】前置詞:忘不了的自由飛翔

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2021-02-01

當疫情使我們無法行旅,城內自由的空氣又愈變稀薄,周遭社會因各種荒謬而瀰漫的陰霾,自不然令人有種想飛出去的渴求。今期「無形」以雀為題,像善言且具智慧的鸚鵡,越山飛來同步過冬的紅尾伯勞,或是天亮前現身的烏鴉,不同作家都訴說著他們與雀鳥相遇的故事。苦難當前,集氣保命,只為他日拍翼再飛,見證重生。

【無形.澳門時間】賭城隨談

散文 | by 寂然 | 2020-12-17

我們自幼就聽過一則傳說:「澳門大多數人都知道賭博害人,所以自制能力甚高,我們以賭賺錢,自己卻是不賭的。」這類冠冕堂皇的說話,經常有人公開講,好像很有道理,但又有多少人會真心相信呢?其實我們身邊或多或少都有一些嗜賭的親戚,他們通常是賭光了積蓄再問人借錢,最終輸得傾家蕩產,要靠家人代還賭債,然後大家就很有默契地不再提起這名失敗的賭徒,只會暗暗慨嘆對方家門不幸。

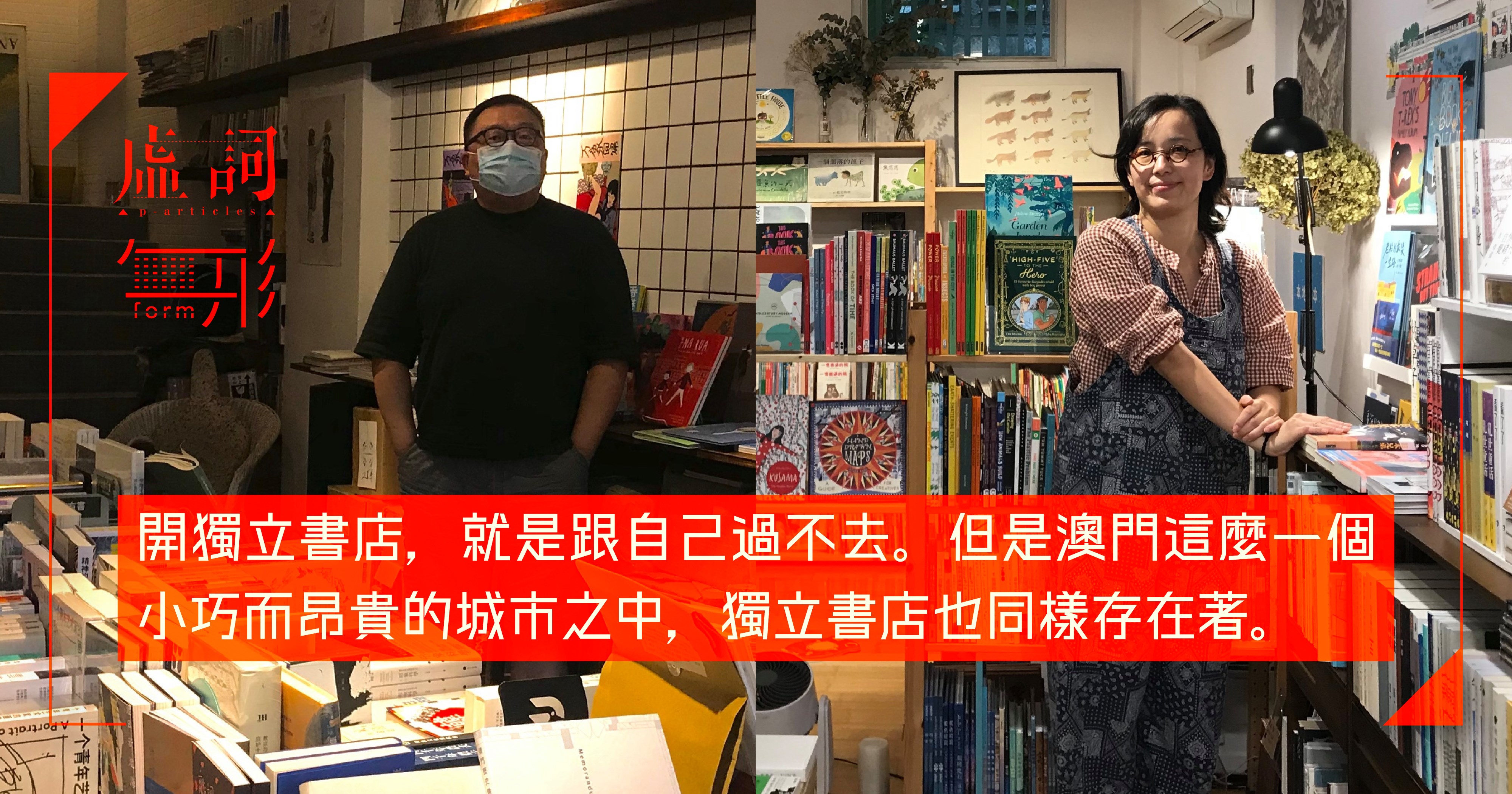

【無形.澳門時間】書卷多情似故人——記澳門兩間獨立書店

專訪 | by 李懿 | 2020-12-19

儘管澳門是個以賭業見稱的城市,「書」跟此地似不吉利,然而獨立書店依舊頑強在這麼一個小巧而昂貴的城市存在著。李懿走訪十多年後在連勝街重新開業的「边度有書」,以及位於聖祿杞街、緊挨著「瘋堂斜巷」的「井井三一繪本書屋」,擺脫旅遊景點的頭銜之後,道阻且長,它們仍逐步朝著社區書店的方向繼續前進。

【無形.澳門時間】戲劇城市現場

散文 | by 莫兆忠 | 2020-12-11

每天起床上班,下班回家,約會上街,我們都不可避免地置身在文化遺產與當代建築並置的狹小道路上,這裡不只是一個視覺上的奇觀,其實也見證了高度加速與壓縮的發展歷程。只是我們從小到大都麻醉在「澳門地少人多」的咒語中,以為土地可以像個蛋糕那樣切成很多塊,一塊賣幾錢?空間的想像總是走在時間的想像前面,就連「借來的時間」這種論述都欠奉。政府每年粉刷外牆、修復、保育的文物建築,就像一帖劇變世情中的精神穩定劑,人們在紛紛擾擾的現實中,只要走進了泛黃街燈照亮的歷史建築群裡,便獲得了一剎的心靈慰藉,以為這裡一切還好好的,沒有改變,穩定而和諧。你問很多澳門人,澳門有甚麼「與別不同」,不忍說「賭場」的人都會講:「世界文化遺產」,然後你問,這個那個建築的歷史故事呢?它們在甚麼時候建成?大部份人都啞口無言。再一次,空間勝過時間。

【無形.澳門時間】給我一片黃色的澳門時間

散文 | by 袁紹珊 | 2020-12-08

昔日的澳門是一個被黃色全面接管的城巿。如袁紹珊所憶及,有奶黃色的教堂,賭場的金黃,街巷的琥珀色燈光。還有周末飲茶的燒賣、奶皇包、校門口的咖哩魚蛋、路環葡撻,已經消失的黃色電召的士和黃頁電話簿。然而,澳門近代建築用色大膽,色彩豔度之高,於亞洲首屈一指,虛偽的繽紛,卻主要為討旅客歡心之用。城巿色調的變化,也是時代變遷的明證。

【無形.澳門時間】前置詞:流年似水的澳門人文風景

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2020-12-07

香港和澳門兩座城市之間,一直保持著既親近而又迥異的複雜關係,同聲同氣,身世卻不盡相同。今期《無形》以「澳門時間」作為主題,邀請不同作家撰文,以「時間感」對應澳門的人文風景,也嘗試一探澳門「人的真實」。

【無形.張愛玲分重作】葡萄仙子和其他

書評 | by 邁克 | 2020-10-07

邁克談張愛玲,話題落在馮睎乾整理的張愛玲晚年未完成散文《愛憎表》,「讀者有幸再一次漫遊祖師奶奶的童年和少女歲月,夕陽無限好的unplugged版在手,除了可以對照《私語》和《小團圓》,還能够找到種種夾縫裏的小趣味。」《愛憎表》裏引了兩句《葡萄仙子》歌詞,後者乃是中國流行曲之父黎錦暉一九二二年編寫的兒童音樂劇,原來張氏曾在《金鎖記》寫過,一九七六年寫給鄺文美的信上再提過一次,九十年代初散文又提,想來都與張愛玲念念不忘的童年回憶大有關係。

【無形・如果,命運能選擇】「怎樣在遊戲中尋找自己的位置」——評Disco Elysium

其他 | by Altia | 2020-09-24

Disco Elysium也是一隻沒有選擇的遊戲。之所以這樣說,源於玩家幾乎無法改變整座城市的現實。

【無形.如果,命運能選擇】當林鄭「I would prefer not to」的時候

散文 | by 張可森 | 2020-09-03

本於立法會民主派初選新界西出線的區議員張可森,以一個謄寫員的故事,道出選擇的真實和虛假。

【無形・讀L】偏心女同志小說書單

書評 | by 林三維 | 2020-07-09

以女同志、性別流動為主體的小說,盡量呈現不同的女同志面貌,既有純文學、愛情、也有犯罪、懸疑,脫下標籤、類型後,大抵都是人的故事。

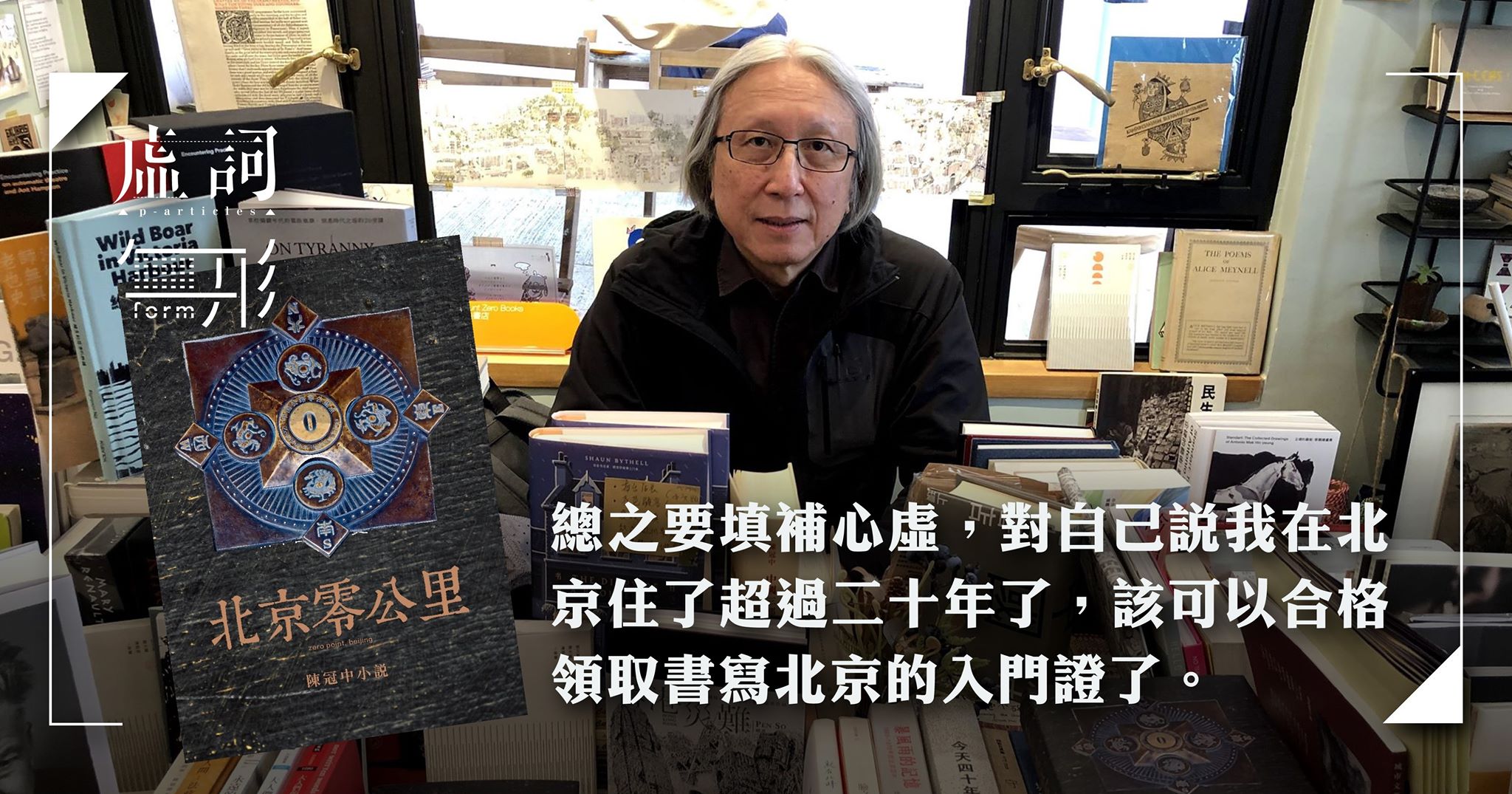

【無形・讀L】「歷史本身何曾有逗號句號」——筆訪陳冠中《北京零公里》

專訪 | by 無形編輯部 | 2021-03-15

總之要填補心虛,對自己說我在北京住了超過二十年了,該可以合格領取書寫北京的入門證了。

【無形.夏至】前置詞:夏至再出發

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2020-05-29

六月《無形》以「夏至」為題,於此極致之時,倏然展開最高處和擺盪的風景。張婉雯談夏至的陰謀,電影導演黃飛鵬則說,革新取決於日子過去後所產生的意義;詩人廖偉棠以詩來訴說,「再出發」的真正涵義;寫作人作者講述死物無情砍殺生命,我城被摧殘的悲涼;李昭駿當監考員亦猛然醒覺,有些人的夏天,原來永遠停留了在去年的空間。 動盪之中,猶幸尚有亂世愛情故事撫慰心靈,鄧小樺訪馬家輝新書《鴛鴦六七四》,面對大時代,每個人都會被迫檢視自己軟弱的一面,如何超越命運,就是「認定你的命運」。今期還收錄第五屆「香港文學季.字立門戶」徵文比賽的公開組冠軍作品,並以郝立仁所繪的藝術創作收結,讓讀者暫且忘卻眼前的煩憂,就讓我們咬緊牙關,沉著應對,捱過黎明來臨前的黑暗。

【無形.疫症迫降】疫情自煮流水帳......

散文 | by 李維怡 | 2020-05-03

閉關在家,一日三餐得想辦法解決。李維怡記錄自己從起床開始,想好未來兩天煮什麼,到吃完晚飯的瑣碎點滴,樸實簡單,卻是你和我的抗疫日常。

【無形・疫症迫降】疫症中的一天

散文 | by 馮珍今 | 2021-09-24

對許多日本人而言,311大地震是不可磨滅的傷痕。於我而言,倒聯想到福島核電廠的輻射……還想到1986年的切爾諾具爾核事故。最近一口氣追看了五集的電視片Chernobyl,劇集將真實故事以戲劇化的方式呈現,這場人為的災難,真教人觸目驚心;謊話連篇、濫用權力造成的禍害,亦令人不寒而慄。仍記得,看完最後一集的那個晚上,我老是做惡夢。

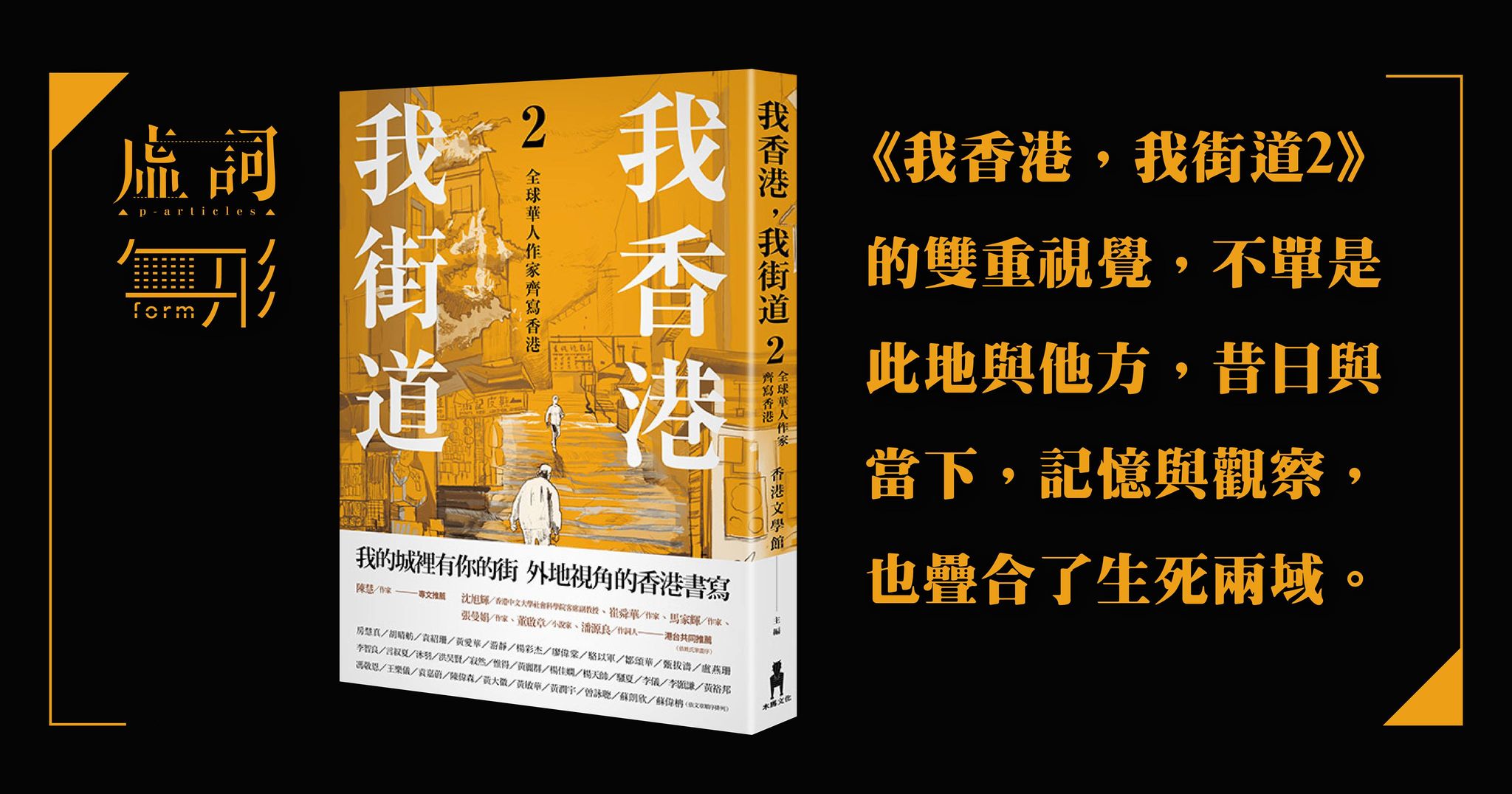

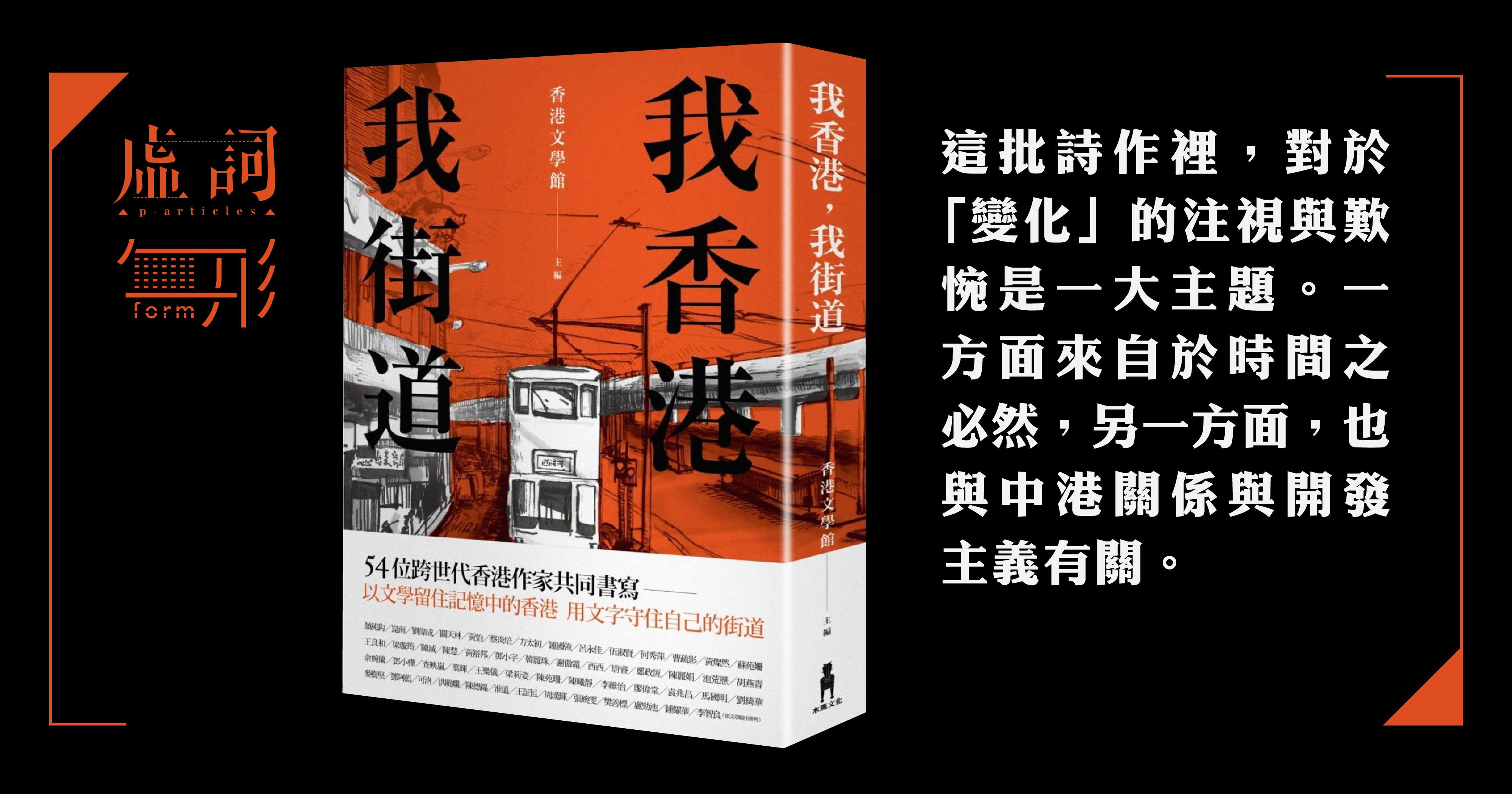

【無形.疫症迫降】失意人在繁盛城──《我香港,我街道》裡的香港街道詩

書評 | by 楊佳嫻 | 2021-09-24

這批詩作裡,對於「變化」的注視與歎惋是一大主題。一方面來自於時間之必然,另一方面,也與中港關係與開發主義有關。開放中國大陸遊客自由行十餘年以來,香港鋪租翻漲數倍,沖刷力極強,擠壓老店小店生存空間,那既是集體記憶,也是人情網絡,港味生活的基礎。加上房產商品邏輯下,縉紳化(Gentrification)範圍越來越廣,城市成了一部成長機器(Growth Machine)。這機器不但無法叫停,還有擴張、加固的傾向。

【無形.疫症迫降】前置詞:疫症是「日常」的缺口

無秩序編輯室 | by 虛詞編輯部 | 2020-03-31

「日常」的名目下,人是容易習慣和遺忘的生物。寫是一種記憶的方法,在隔離中以經驗接近彼此。這一期《無形》就以「疫症一天」為主題,邀請不同作家記下防疫生活中的日子,以文字築下路徑。

【無形・有人喜歡黃】另類抗爭——黃色經濟圈

其他 | by 貳叄書房 | 2021-09-27

與其說抗爭者杯葛藍店,我更相信這是自由市場會發生的常事,一間公司滿足不到大眾的期望,消費者自然拒絕在該店消費,就如TVB沒有根據事實報導新聞,自然在自由市場的機制下沒落。

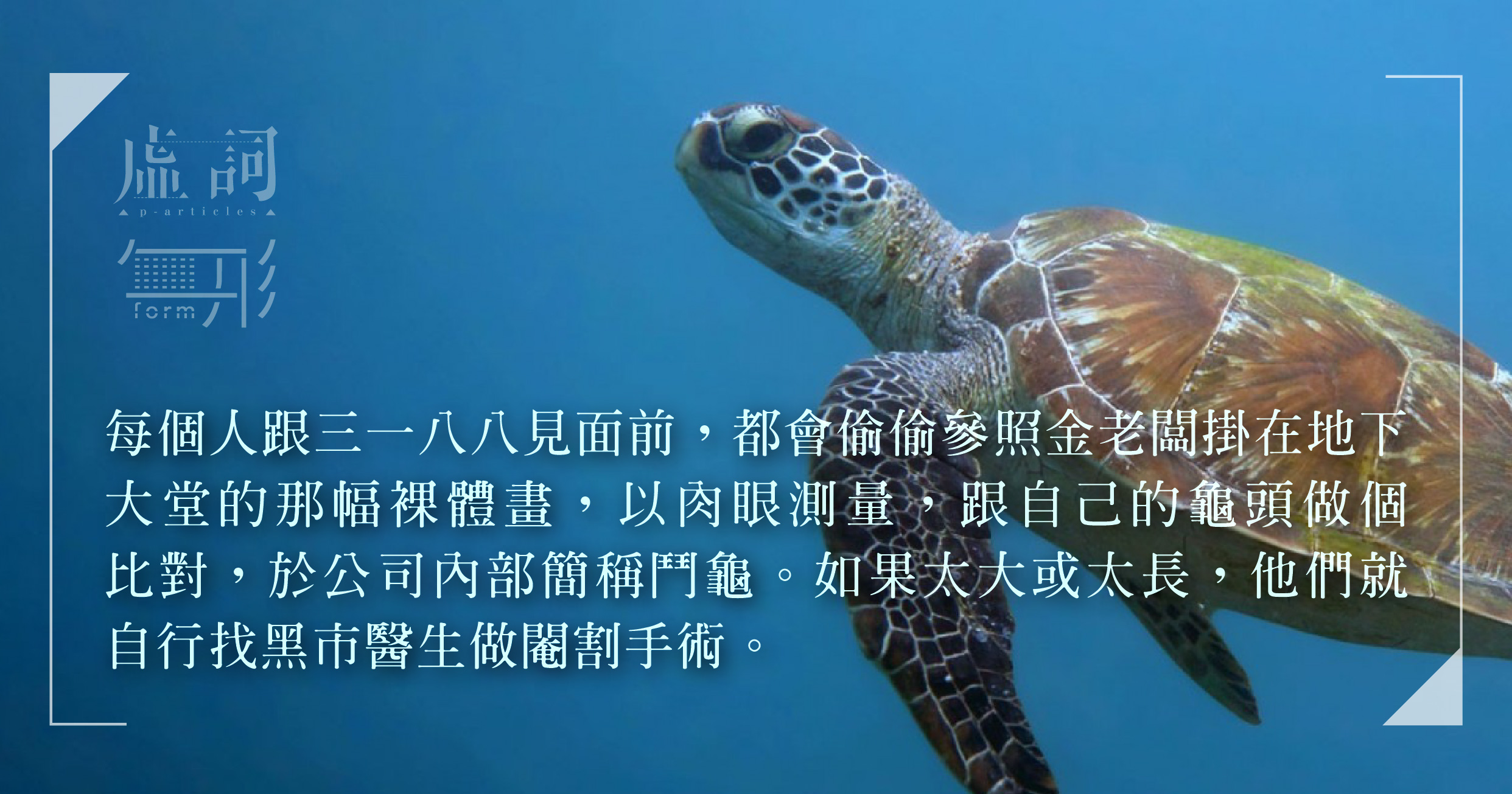

【無形.酒店有落】下一站,十大經典酒店

其他 | by 無形編輯部 | 2020-02-13

酒店,帶著一份莫名的曖昧。在人來人往之間,每個也像過客般在酒店逗留,彼此卻在同一個空間裡交錯,濃縮的情感在此處綻放。或許因此,酒店往往成為不少電影或文學出現的場景。《無形》編輯部精挑細選以下十間經典酒店,搞笑驚悚靈異愛情樣樣有齊,總有一間能牽動閣下心緒。

【無形.和你親】筆下角色無數,現實的兒子始終出乎意料——訪董啟章《命子》

專訪 | by 李卓謙 | 2020-01-22

不過,小說人物跟真人畢竟還是不一樣的。「『作者跟人物的關係』與『父親跟兒子的關係』,很多人會拿來比較,這些比較都有趣的,但事實上我又感覺到有些東西很不同。」

【無形.說好的世界末日呢?】末日近了?

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2019-11-29

「世界末日」呼喚人們對時間和生活的想像,因為迫切,所以想像。2019年,香港的動盪之年,《無形》編輯部以至我城香港,都在經歷一段疼痛的時期。今期《無形》邀來本地劇作家陳炳釗,講述一段在我城烽煙四起之際坐飛機到另一個城市,卻有倖存感覺的「末日之旅」;對神秘學有所研究的媒體人鄧烱榕,講述「末日」揭示的可能的文明浩劫。 末日既是想像,當然也有文學涉足的空間。80後詩人陳暉健的〈世界末日〉和90後小說作者洪昊賢的〈潛行〉,各自以不同取徑,以文學創作回應末日的諸種面相。末日大概是人類不能逃過的命運,但林超英在專訪裡斷言拒絕袖手旁觀,只因身為大自然生物的一份子,努力掙扎求存也是我們的責任。在此躁動時代,末日感油然而生,在這漫長黑夜裡,但願我們一起做個守夜的人,守護我城。

【無形.同志,跟住去邊度?】同性婚姻

詩歌 | by 黃裕邦 | 2019-11-15

19. 我們會在床上等待黎明 19.1 平息我們,因為我們的眼睛 19.2 看見所有 19.3 眼睛(除了我倆的)都盯着我倆

【無形.同志,跟住去邊度?】念念不忘,必有迴響

散文 | by 李屏瑤 | 2019-11-13

無論光明黑暗、雨日晴朗,同志運動一路走來,總是濕氣濃重的。關於這一路的同志運動,從同婚通過首日為朋友當證人說起,沿途所有的記憶都是潮濕的。然而,最好的時代來臨,最壞的也來了。同婚之後,還有很多場硬仗要打,人權也非形單影隻,每個議題互相扣連,而在人權的這面網之下,我們都是共同前行的同志。

【無形.黑】當黑

散文 | by 陳偉霖 | 2021-06-24

當黑,聽起來是個很負面的詞語。然而,對自幼患上罕見皮膚癌,天生一身斑點的陳偉霖來說,當黑不過是他的根本。「哇,點解你會咁㗎?你啲嘢會唔會傳染㗎?」聽過種種難堪的說話,陳偉霖漸漸明白到「黑色肌膚給他的意義」何在。與白無緣,今天的他,衣櫃裡99.9%的衣服都是黑色,之所以穿黑,是要讓人更專注於他的黑。

【無形・黑】黑

散文 | by 沈旭暉 | 2019-10-08

於是,我發現,黑色於我,已經代表自由。 近來不少人用政治的眼光,問我為甚麼穿黑衣服。 事實上,從小到大年來,我的衣櫃,幾乎只有黑色衣服。 也許因為白天的身份、角色、崗位、責任太壓抑。 到了黑夜,才像回家。

【無形.Be Water My Friend】水文與生態物種

散文 | by 葉曉文 | 2021-09-23

上善若水,水善利萬物而不爭。水並非一成不變,它在冰點以下化作堅硬的冰,遇熱時氣化於空中;看不見但不代表它消失了,時刻存在於我們一呼一吸之間。

【虛詞・逃】大魚游出公海

小說 | by 夕拾 | 2019-08-01

魯先生唯一記得清楚,是自懂事以來,村裡的喜氣早已經消散掉了——母親臉上經常罩滿愁容,囑咐他和其他兄弟游泳,沒日沒夜的操練游泳。在魯先生的童年裡,泳技是一項遠比學習要重要的技能,魯先生曾經問母親,可是國家裡缺游泳好手呢?母親臉色一沈,只把他摁到水裡去,道:「管那麼多!學好再說!」

【無形.字宅】宇

小說 | by 董啟章 | 2019-07-31

我們被告知,因為我們是宇人,所以我們的名字都以宀為部首。以宀為部首的文字只有四十九個,扣除保留作公職名號和制度稱謂的用字,作為個人名字的選擇十分有限。聽說很久以前,情況不是這樣的,不過自從某個詞被刪除後,我們對於從前的事便愈來愈模糊了。我知道的最久以前的事,是我的祖父母叫寬和容。這是我父母告訴我的。關於祖父母和他們的時代的其他,我一概都不知道了。至於我對父母的記憶,也開始漸漸淡忘,但我記得母親叫做安,父親叫做定。

【無形.逃】蜜桃

小說 | by 余婉蘭 | 2019-07-29

「嫁他那天我就有不好的預感。」帶喜嫁他那天突然提早來潮,男家慌亂了,結婚來潮是大忌,他們唯有從船頭至船尾鋪上紅布,帶喜上他家的船時,和一眾女眷唱嘆歌,咒詛自己家︰「你紅我重紅,你騎馬我 騎龍,我富貴你外家窮!」帶喜自此兩條小辮挽成髮髻,心事重重。有次出海,颱風要來,帆給霍霍亂吹,鶴佬人的大哥給飛揚的帆繩割掉後腦,就在帶喜面前,頭就飛掉落海,自此帶喜甚麼也不怕。後來她沒處可逃,在起霧的夜跳海,髮絲紛亂像她小時聽過的水鬼,起霧船就不敢航行,鶴佬人當她死了最好,一家都說帶喜入門後帶來厄運,早死早著。

【無形.逃】香港︰歷史裡的「逃犯天堂」?

散文 | by 安徒 | 2021-09-23

香港在英國人到來之前本是一個人口稀疏的小漁村,令這地方後來迅猛發展的是隨英治開始而來的外來人口。他們移居來港的原因眾多,有的謀求更好的經濟發展機會,有的因為這裡能夠提供一個讓他們可以安全棲息的地方。按當年一位港英官員的描述,「英國艦隊抵埠之後,大批船民聞風而至,他們向艦隊供應軍需及生活用品……艦隊提供的庇護很快就把我們的海岸變成了盜匪和鴉片走私販的天堂,實際上,這個天堂適合於所有為中國法律所不容、並且有辦法逃離中國的人。」

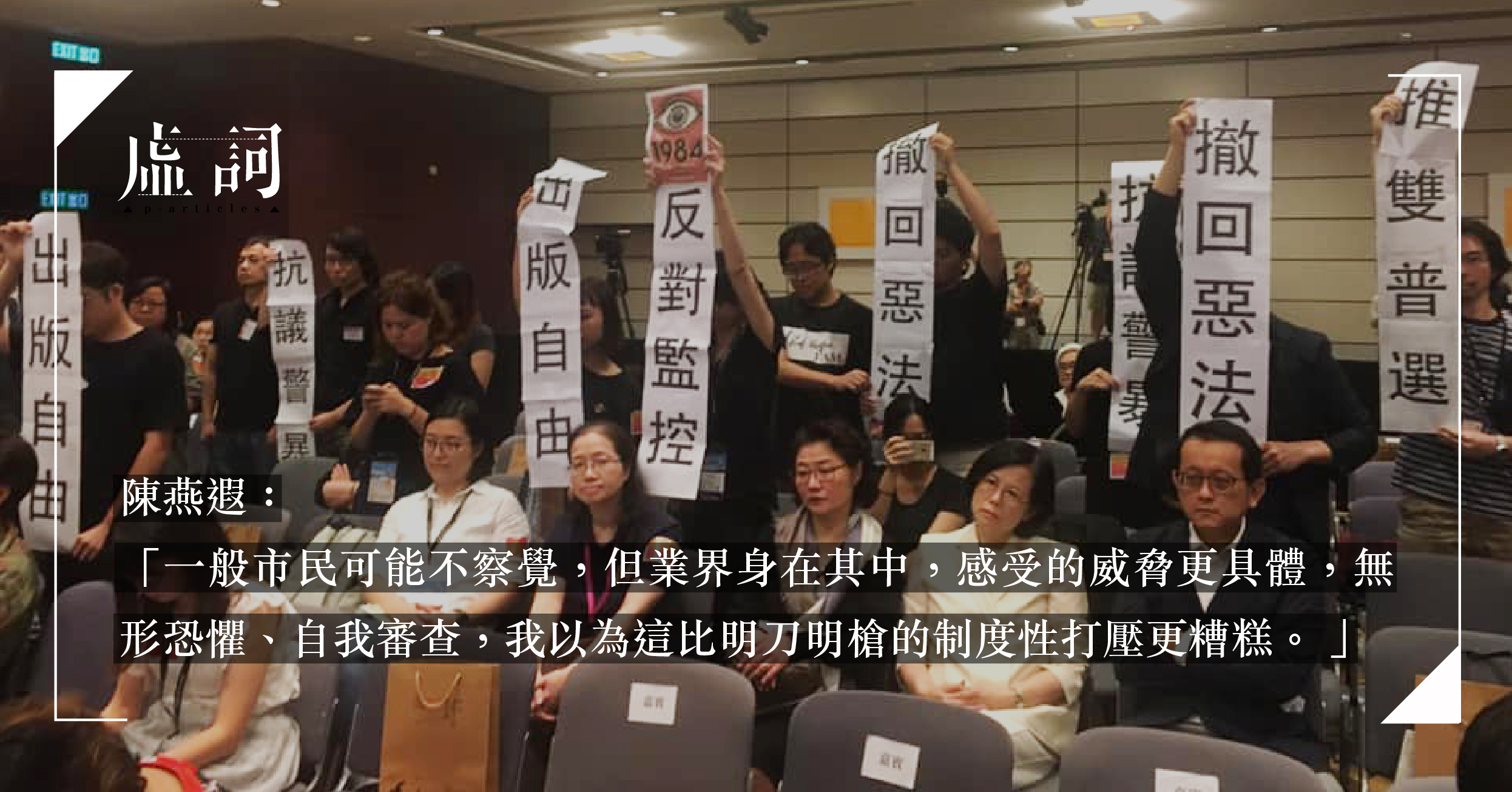

向邱騰華默站抗議 出版界:抵抗無形恐懼

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-12-09

「第二屆香港出版雙年獎」頒獎禮,已於前天(7月17日)首日的香港書展舉行。典禮嘉賓、商務及經濟發展局局長邱騰華致辭期間,有出席人士默站抗議,身穿黑衣,舉起「撤回惡法」、「抗議警暴」、「反對監控」、「出版自由」及「推雙普選」等白底黑字的紙牌,向政府表達不滿;邱騰華沒有因示威中斷發言,典禮之後,僅以一句回應傳媒:「香港是擁有出版自由,表達意見的社會,社會大眾可用和平方式表達訴求。」「第二屆香港出版雙年獎」頒獎禮,已於前天(7月17日)首日的香港書展舉行,不少獨立出版社亦有幸獲獎。典禮嘉賓、商務及經濟發展局局長邱騰華致辭期間,有出席人士默站抗議,身穿黑衣,舉起「撤回惡法」、「抗議警暴」、「反對監控」、「出版自由」及「推雙普選」等白底黑字的紙牌,向政府表達不滿。邱騰華沒有因示威中斷發言,典禮之後,僅以一句回應傳媒:「香港是擁有出版自由,表達意見的社會,社會大眾可用和平方式表達訴求。」

【無形・逃】無路可逃

散文 | by 羅冠聰 | 2021-12-09

繼一百萬人走上街頭,又有二百萬人懷著更悲憤的心情遊行,似乎整個城市都無路可逃了。這是一個必須要立即處理的政治問題,否則這將會變成整個城市秩序、政府管治的不穩炸彈。但對所有人而言,又何嘗不是一件難以逃避的事——中立不是一種選項,任何靠市民「搵食」的人,都會有發聲的期望。

【無形.三十】詠嘆調,或空氣——仿飲江

詩歌 | by 游靜 | 2021-09-23

每年,這個時候,主啊/這個,地方,好小好小/呀,是不是好,只是小/又不。好。我呢你知啦,/只是它七百萬份之一才……

【無形・三十】六四終三十

散文 | by 余家強 | 2021-09-23

三十年是甚麼概念呢?無三不成幾,三十年就是幾十年。六四是幾十年前的事,南京大屠殺也是幾十年前的事。你會為南京大屠殺揪心嗎?你可能還剛剛為平成最後、令和改元而歡呼。

【無形.金牛座】金牛化的虛幻紀錄片

散文 | by 張鐵樑 | 2019-11-07

對真實定義得愈實在,這種東西就愈是虛浮和不存在。反過來,真實不是要去定義,而是要去「接近」,這也是我現在辦「香港真實影像協會」的初衷。

【虛詞無形一週年】多圖慎入:編輯部捱夜OT大暴走

無秩序編輯室 | by 虛詞編輯部 | 2020-07-16

捱夜傷身,人人都把這句話掛在嘴邊,「我今晚要早點睡」就跟「食完呢啖聽日唔食」一樣,是個天大的笑話。那為甚麼還要熬夜呢?

【無形.金牛座】十二點要你成為金牛座

散文 | by 陳栢青 | 2019-11-07

十二點始終驅使著金牛座。工作早八晚六。逢五休二。 日子像照抄火車時刻表。白線後排隊上車,禮貌的距離,不快不慢的應對。白襯衫用熨斗犛出線條,鼻子讓日子牽著,那樣勤勤懇懇,孜孜矻矻,還不是為了十二點一到,刷張機票。為了某一個十二點,醒在異國床上。狂歡個幾日夜以為自己避開十二點。其實是滿足了十二點。

【無形.虛擬關係】相忘於江湖

散文 | by 戚振宇 | 2019-04-07

前段時間和朋友錄播客,談的話題是互聯網考古,從上世紀末的撥號上網談到了近年有事沒事刷手機的生活,末了,有朋友提問:如果今天的互聯網讓你那麼焦慮,你最懷念以前的甚麼?

【無形.虛擬關係】相忘於江湖

散文 | by 戚振宇 | 2019-03-29

前段時間和朋友錄播客,談的話題是互聯網考古,從上世紀末的撥號上網談到了近年有事沒事刷手機的生活,末了,有朋友提問:如果今天的互聯網讓你那麼焦慮,你最懷念以前的甚麼?

【無形.虛擬關係】木瓜

小說 | by 洪嘉 | 2019-03-30

「Hi, Daddy... It's my last night at Bangkok.」迪宏猶豫了好久,終於把訊息發送出去。從木樓梯那邊轉出來的穿著圍裙的侍應,捧著精緻的木餐盤,繞過兩個正在樓梯旁拍照的少女,朝迪宏這一桌走過來。

【無形.虛擬關係】虛擬人——模擬市民一生大事回顧

詩歌 | by 熒惑 | 2019-03-29

首先設定人物樣貌和膚色/能力和性格,還有家庭關係/這創造全都按照著自己的形像/或者稍加修飾,反正只有自己知道

【無形.虛擬關係】談紙媒文學副刊之死

現象 | by 關夢南 | 2019-03-22

紙媒文學副刊之死,一半是客觀大環境,包括網絡世界版圖無限擴張;另一半是文學人應負上責任。不買書不看文學雜誌是其一 ; 自殘是其二。

【無形.虛擬關係】第94號交響曲

小說 | by 譚劍 | 2019-03-15

「妳可以救救我嗎?」她在上課時接到這個奇怪的WeChat短訊,從名字判斷,發訊的應該是男人。她這戶口是新開的,很乾淨,和過去的她一刀兩斷。

【無形.紅】不到園林,怎知春色如許——專訪白先勇及校園版《牡丹亭》

專訪 | by 劉平、黃潤宇 | 2019-03-02

「 不到園林,怎知春色如許。」中國傳統文化就像廢園春色,兀自開放,如此安份守己,也如此空虛寂寥,知音難求。十四年前,白先勇將《牡丹亭》起死回生,掃清了園前落葉,在園外徘徊的人,慢慢被園內春光吸引,到得園中,才道一直錯過了如許風景,捶胸頓足,委實太遲。春光乍洩,也有人像白先勇,在園內驚鴻一瞥,卻注定為它痴迷一生,留園一輩子——「 情不知所起,一往而深 」,白先勇與《牡丹亭》,可能是另一個柳夢梅與杜麗娘的故事。

【虛詞.紅】紅腮

小說 | by csfling | 2019-02-26

那一夜,又可能是那一日。不能準確說明時間是因為當時張開眼的一刻,身處的地方是一個不見陽光,放滿紙品的倉庫。卡其色油紙包裹著一疊又一疊書本似的東西。有個叫梅姨的女人搬來幾疊這樣的箱型東西砌成桌子椅子叫我坐上去。

【無形.紅】紅包

小說 | by 袁兆昌 | 2019-02-22

阿木與妻阿茹分離已有年餘,決定分手當天,街上不知何故封起路來,警察在管制人潮,人潮中舉起的是些口號,擋住他們去路。他和她婚後各有所愛,卻因著身體還在互相吸引,所謂床頭打交,才到床中間的動作未完就已經和好,不如初,卻在最原始的森林嗅著熟悉又喜愛的氣味。

【虛詞・紅】描紅

小說 | by Frank | 2019-02-20

「為什麼你沒叫過她媽媽呢?」我問。父親開著車,我坐在後座,那年我小學。他和副座的母親對視了一眼,沒有作聲。事過多年後回想起來,早春的風仍有些冷。那是我離父親最近的一次。

【無形・紅】形而上之紅

散文 | by 魏時煜 | 2019-02-22

世間七彩,本沒有固定的意義,卻被分成冷暖調子、 演繹出五十層灰度。 美國文化中,黑白之爭寫滿兩 百年的歷史;而中國文化,則世世代代都少不了紅。 新年伊始,紅色揮春在店鋪懸掛,紅色春聯又貼滿 門楣,我應邀搜索成長記憶中的「 紅 」,驚覺原來我所有關乎紅色的記憶,竟無一可以脫開意識形態。

文藝媒體,末路英雄——王聰威 X 鄧小樺 X 紅眼.總編三人談

專訪 | by 虛詞編輯部 | 2019-01-31

以「純港產法式旋轉型生活潮流雜誌」自居的《100毛》,早兩年玩轉紙媒及網媒世界,成為不少媒體爭相模仿的對象。隨著《100毛》紙本停刊,《藝文青》總編輯紅眼先撰文評述,《無形》總編輯鄧小樺亦隨即回應。適逢台灣作家兼《聯合文學》總編輯王聰威來港出席「香港文學季」活動,「虛詞」趁機邀請三位相聚,深入討論在網絡時代之下,港台文藝雜誌所面對的挑戰、機遇以至出路,經驗值與知識量兼備,值得收藏!

【無形.意味】鹹的三味線

詩歌 | by 曹疏影 | 2019-01-17

腸子湧腮,弟弟扁桃體發炎/北方的姐姐燙羊肉/給南方的弟弟看/弟弟縮回臭腳/昔日的夢想醃了他/未來的結局嘲弄他/鹹魚被放回冰箱/夢見黃粱飯

【無形.意味】荒涼之味: 從「四氣歌」到「涼風有信」

散文 | by 葉輝 | 2019-01-14

「四氣歌」云:「四氣寒熱與溫涼,寒涼屬陰溫熱陽, 溫熱補火助陽氣,溫里散寒功效彰,寒涼清熱並瀉火,解毒助陰又抑陽,寒者熱之熱者寒,治療大法此 為綱。」溫里為穴位,按摩則有助驅除脾胃虛寒、腎 陽虛衰,大可緩解胃脹、消化不良、四肢不溫等癥狀;《靈樞經》論述食入五味,涉及五臟,諸如酸味入肝、 苦味入心、辛味入肺、甘味入脾、鹹味入腎;五穀、 五果、五畜、五菜俱各有五味,遂以五行規律解說五味與五臟之關聯。

【無形.平安】平安

散文 | by 何潔泓 | 2018-12-24

不用虛想明天沒有痛苦,我們沒有得到誰的保障。如果平安一生在殘酷淌血的社會已成了一份奢侈的盼望,那本應如此的安穩景象已成虛無機率不必自作多情。我們只能在藏有善意的靈魂裡,與美好赴一場約。不怕窮得就僅剩這塊斑斑駁駁的內心,因為那處歲月靜好。

【無形.平安】平安幼辭考

散文 | by 李維怡 | 2018-12-21

「平安」,原是一生的難,也是個好深的詞。當然,當時的我,沒有認真想像過,若他日決定做一個不介意離開主流而行之人,其實須準備承受甚麼事情?又如何能在世界中安頓、接納自己繼續前行?感謝今次邀稿,讓我稍為整理了一下,在明確地投身社會運動之前,我是怎樣學習這個詞彙 。

【無形.平安】天眼之下,何以平安?

散文 | by 楊秀卓 | 2018-12-19

中國在各省一線城市安裝了逾二千萬個攝錄鏡頭,散佈在街頭、火車站、機場、球場、商場和大大小小公共場所等地方,覆蓋率達100%,而且全部都已聯網,並能做到人臉識別,即是說每個人都在被監視。無論你在哪個角落、是白天或黑夜、在行街吃飯或拍拖公幹……

【無形.荷爾蒙】Martyr

散文 | by 陳飛 | 2018-12-13

一向不喜歡跑步。跑短的沒有爆發力,中距離還可以,至於長跑,若不是高中時期為了應付「職務」,是絕對不會碰的。那時候同學總說「你這身形應該很適合練長跑」,自己是做運動員的,自然知道這些話不太合理。適合一項運動與否,跟身形沒絕對關係,尤其跑步,如果沒有必定要跑的理由,無論100米還是43公里,都跑不過去。

【無形.荷爾蒙】三十六宮總是春

散文 | by 宋雨喆 | 2018-12-11

這段文字耐琢磨,有時也會發給比我疲累憂慮的朋友看,發時多刪掉第一句,因為不分時機對象的談佛論道讓人更累,知道「偷閒」要緊就行了。這個閒千金難換,感受上該是交融通泰,而不是窮極無聊,無事腦子飛轉更不算,體現在音樂上是某種留白、超離或有生趣的遊戲感。

【無形.荷爾蒙】胰島戰役

小說 | by 穆琳 | 2018-11-20

自家胰臟罷工,外來的胰島素總是不夠貼心,有時食量或運動量不定,血糖便飄忽起來。護士教我和父母預估食量和運動,自行調節該打多少度胰島素。一開始我拿來紙跟筆做算數,老是算錯,後來我算著算著就悟了:所謂預估,重點不在猜測事物如何發展,而是找個法子使事物朝著自己預估的方向發展。

【無形.荷爾蒙】航向崖邊的我

散文 | by 游靜 | 2018-11-12

在台北T吧聽著各種絲連藕斷的情歌,65歲、帥得無懈可擊、後更年期的一身紳士輕輕靠過來說,現在許多年輕T朋友在打荷爾蒙針來更換性別,但我們對荷爾蒙究竟是啥東東卻幾近一無所知。各種荷爾蒙治療,創造各種新人類,據說創造各種新性別。我低頭無語,對於今天已然成為政治不正確,對於同志社群的走向,對於人世的關懷……

【無形.寒】超越光速的衰敗

小說 | by 李奕樵 | 2018-10-19

父親身為最後一個尼安德塔人,與母親過的婚姻生活並不長久,期間充滿認知差異帶來的困擾,像是肉食最佳熟度是幾分熟一類的意見分歧。但在母親心中,這樣的時光大概還是有美滿難得之處。畢竟父親二十六歲因為重感冒(他體內的免疫資訊過時了三萬年)過世的時候,崩潰的母親,才終於無法繼續招架探索頻道拍攝小組的採訪要求。在那之前的母親,如冰河般排拒一切,無視各種穿鑿或熱情。

【無形.寒】工程師也應該讀文學——專訪許寶強

專訪 | by 李卓謙 | 2018-10-19

讀政治經濟學出身的許寶強,將政治經濟學結合文化研究,以文化經濟學的進路分析近年香港的政治社會亂象,嘗試為香港把脈。《回歸人心:極權臨近的香港文化經濟學》結集許寶強近十年的文章,從一國兩制的消亡,威權管治,民粹政治與情感政治,談到民間如何自救,內容龐雜,但關懷的核心不變,那就是我們在這個極權臨近的時代,該如何自處?

【無形.劉以鬯的陌生人】字要走了

小說 | by 卓韻芝 | 2018-08-24

月亮從東方升起,夢裡,兩道身影在月色的塵柱間交換一個字,然後,我出生了。呱呱呱呱,他倆卻聽到「爸爸媽媽」,認了我,立即由泥土成人,無聲張口,驚訝於身份被造好,自此成為父母。父母凝視我的雙眸說 「媽媽。爸爸。」

【無形.劉以鬯的陌生人】百年樹蔭:劉以鬯的文學地景

其他 | by 洛楓 | 2018-08-10

《對倒》寫道:「那個時代已過去。屬於那個時代的一切都不存在了。」是的,劉以鬯那個文學副刊的年代、動輒連載十數萬字小說的黃金歲月,早已一去不返,我們在感慨追思之餘,仍必須相信時代總踏著前人腳步滾動。