【無形.張愛玲分重作】張愛玲與香港的中額文化(Middlebrow Culture)

中額,可以是一個男人或女人,才智中等,在文化靠攏上時高時低,或者兩端之間游離浪蕩,沒有單一的追求,不為人生也不為藝術,又或把兩者搞混,並且難看地將之與金錢、名利、權力混為一談。

——吳爾芙《飛蛾之死.中額》

最初

中額(Middlebrow)又譯「中品」或「中庸」,總之把張愛玲定位在中額,即使沒有吳爾芙落井下石的加持——「任何人類,男人、女人、貓、狗以至半死的一條蟲膽敢稱我『中額』,我會一筆插死他。」——也是活得不耐煩。但我有時真的很想追問每一位張愛玲讀者,在張愛玲堂而皇之地慶祝百年冥誕,昂然進入世界頂大學的現代中文文學課程、學術期刊、專著或冠名研討會之前,我們到底是在什麼情況之下第一次與「張愛玲」這三個字相遇的?不妨閉眼想想。

一個微雨和昏暗的下午,在外婆採光不大良好的美孚新邨的家中,還在念小學的我午覺醒來,母親不在身邊,在走廊盡頭有一舊書架,玻璃門內有一本題目似懂非懂的《赤地之戀》。旁邊還有無名氏《塔裏的女人》、瓊瑤《窗外》、徐速的《櫻子姑娘》、中文版《讀者文摘》……與唸電腦的舅父MS-DOS入門書籍與floppy磁碟電線堆在一起。我拿起那本《窗外》,就著窗前的光讀起來。這些書是誰留下的呢?是某個已經去英國的阿姨?還是上一手屋主連舊書架棄置的?

其他的相遇,包括在經常有潮濕報紙味的大小市政局圖書館,八十年代仍殘留的路邊租書店,甚至家姐房間裏和《姊妹》雜誌放在一起的《半生緣》。張愛玲在成為傳奇之前,她同時長期與金庸、古龍、衛斯理、瓊瑤佔據著租書架上幾排較當眼的位置。1991年皇冠碎花版封面《張愛玲全集》典藏版,算是正典化的一個里程碑,繼而著名文學研究成果相繼出爐而一發不可收拾,乃是後話。

中額作品從來不是高不成低不就的文學剩品,它只是特別「不挑讀者」,容易入心並與之產生聯繫。無論是昇華還是浮華,在讀者身上都會產生難以剝離的記憶。香港是一個可以把高額作品當作中、低額作品來看的地方,這是我暫時的結論。而張愛玲對香港中額文化的影響,牛津學者Nicola Humble的專著The Feminine Middlebrow Novel, 1920s to 1950s: Class, Domesticity, and Bohemianism(20至50年代女性中額小說︰階級、家常與波希米亞),或可以給我們一點靈感。

階級

相對於中額作家的階級當然是中產。跟據Humble的研究,讀中額作品的讀者多為女性,亦多為中產。但此等現象不構成「讀張愛玲很中產」的簡單結論,反而是中額作品能重新定義中產。張愛玲筆下的都市中產女子對自我形象前所未有地專注,對於即將來臨的中產崛興時代充滿著計劃與期待。葛薇龍、言丹珠、許小寒、白流蘇、王嬌蕊、孟煙鸝、姜長安,以至盛九莉,皆在抵抗中凝聚出新的階層與性別身份。張愛玲說過太窮與太有錢的人都沒趣,異曲同工。

香港的中額出版社如博益、天地曾有過作家如黃碧雲、鍾曉陽,二人最與張愛玲關係最密切的地方,我覺得不能忽略其階級性。鍾曉陽出道以來瑪利諾女書院的背景若隱若現,衣食無憂而能沉緬在納蘭性德、《紅樓夢》與美國留學的生活,是其小說感性的底子。黃碧雲的第一篇小說〈她是女子,我也是女子〉的女主角許之行「家住藍塘道」,也是必要的注腳。如鍾曉陽早期作品〈愛妻〉或〈翠袖〉,女主角或也有出身清貧的背景,但語言上對讀者的要求,仍是中產以上。再看張愛玲〈金鎖記〉中《紅樓夢》式工筆描繪,一樣要求讀者有閒心。

所謂有閒心,就是中額小說較諸通俗和嚴肅文學更有社會反映力的證據。通俗文學的需求和嚴肅文學的使命穩定而牢固,中額小說卻因幅員廣大而能捕捉種種流動的變化。香港自上世紀七十年代起推行普及教育,為中額作品儲備了大量讀者。公共圖書館的借閱服務與文藝講座,亦讓讀者有更大餘裕投資到較難懂或需要知識準備的作品。文學刊物與報章文化版,讓中額作家偶爾提升視野的外國典故與文學例子更有效地傳遞。於是,七八十年代的香港,曾經有一批不為生活、並非專事文學工作的高階中額讀者,那是一種態度多於程度問題。

因此張愛玲正典化不足這個問題——例如張氏作品仍未見於中學指定課文或教材之中,與五四中國現代作家有明顯差別——並不說明大家眼光不足看不出其好處,卻恰恰反映張氏可以安然處於一個「即使對考試升學毫無幫助我還是要讀」的超然書單之中,品位其實相當清高。中產的作家、中產的作品、中產的讀者,一切準備就緒,中額文化中的彈性、可能性與重要性也同樣蓄勢待發。

家常

中額作品的文類包容度很高,有時會相當混雜︰成長小說、懸疑偵探、浪漫愛情甚至兒童文學兼而有之,只是往往以一種家庭日常的角度講出。想不到張愛玲曾在〈寫什麼〉一文中誇口說「初學寫文章,我自以為歷史小說也會寫,普洛文學,新感覺派,以至于較通俗的『家庭倫理』,社會武俠,言情艷情,海闊天空,要怎樣就怎樣。」我們日後看到她最多的題材當然是婚戀或家庭倫理,但張氏的確也染指過諷刺類型如〈五四遺事〉、歷史小說《少帥》、學術考證《紅樓夢魘》、翻譯《海上花列傳》和各種自我翻譯。黃碧雲與鍾曉陽其實也甚不安於「女作家題材」之一室,黃氏出入於歷史檔案寫出《盧麒之死》也出入於自己的檔案寫出類私小說《微喜重行》。鍾氏自《停車暫借問》已開始探問家世與故鄉想像的問題,但晚期放心不下一再重寫的小說還是由他人故事為骨幹的《遺恨傳奇》/《遺恨》。這些作品的實驗性「目中有人」,全賴家常的視點。

家常視點不是無味的語言與平凡的故事,而是一種不放棄鑽進「家庭」此一社會組織的用心。張愛玲在五四家庭牢獄的語境裏,首次帶出人性心理的無邊想像。〈金鎖記〉裏曹七巧毀掉子女的婚姻,並不是她少受教育或古板封建,而是真真正正鑽到一個女人的扭曲心理中,思索當年犧牲自己所得的一點金與鎖,何以下一代可以毫無痛苦就得享幸福?女兒也並非永遠是純真的犧牲品,〈心經〉中的少女許小寒對父親許峰儀的禁忌之戀,使母親如坐針氈,毫不留情。鍾曉陽與黃碧雲筆下的禁色之愛,也是處處險峰,同樣是鬆動家庭固有形象而改寫中額之作。還有一種改寫法,把柴米油鹽的家庭主婦生活寫出一種冷峻、型格以至享樂的味道︰鍾玲玲。讀過她的〈夏日〉與《愛人》,即知道一個師母如何一邊緊張地抽煙一邊吸引了懵懂的少年;又或是一個頂著大肚的賢妻如何激烈地在乎自己的側臉與熱情。家的魔幻化或精緻化,又一中額的可親特質。

波希米亞

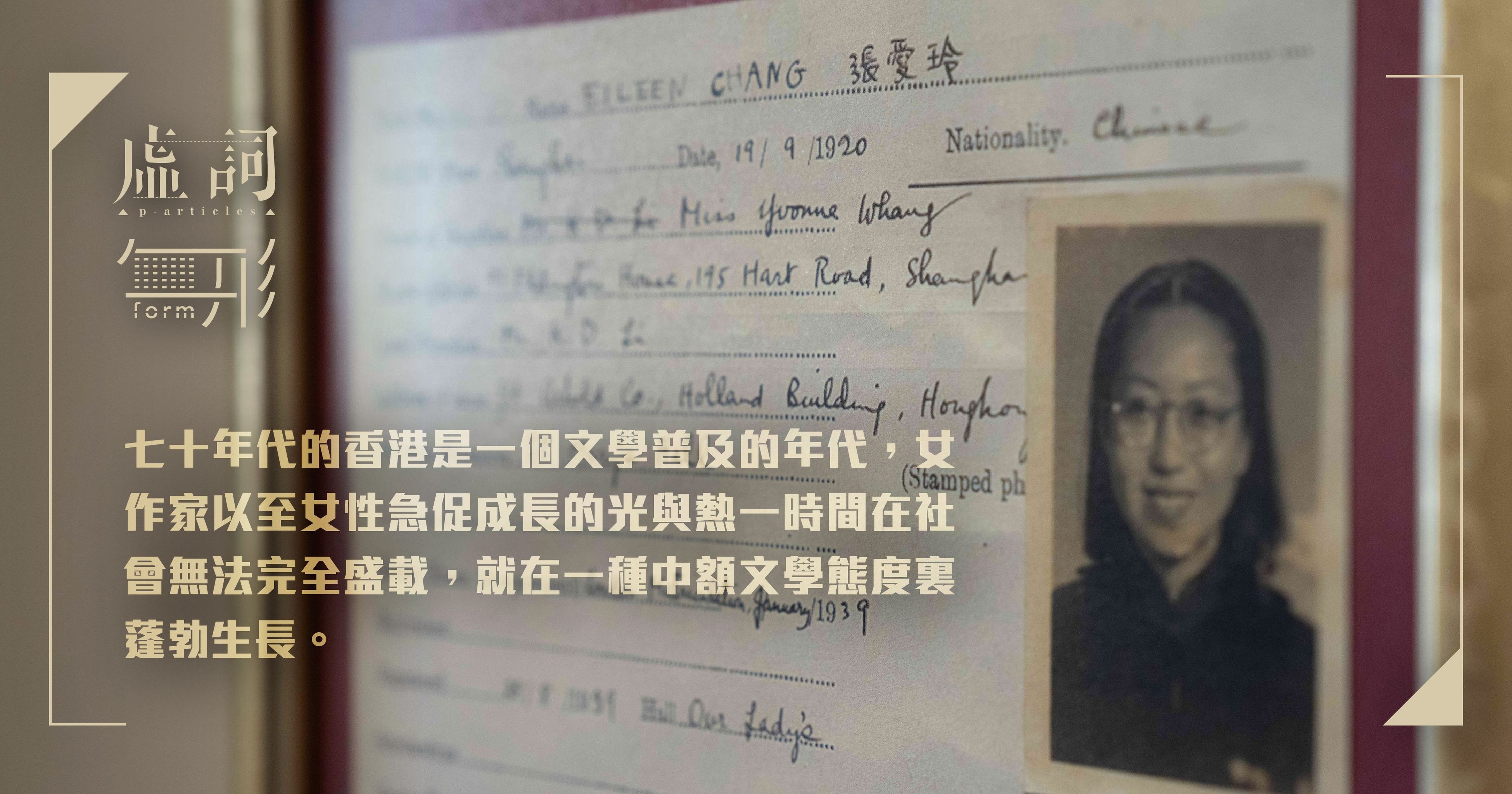

中產與波希米亞是一對死敵,但中額作品有本領將之融合而成標誌。中產的資本主義,與張愛玲愛錢的世俗可喜相通;波希米亞的窮風流餓快活,重點其實在風流快活,衣食住行的講究,以及在文藝品味上刻意的不講究,《流言》與《張看》都表演得到家。黃碧雲的散文《揚眉女子》、《我們如此很好》;鍾曉陽的《春在綠蕪中》、鍾玲玲的《我不燦爛》,以及香港許多女作家留下的知性散文,其實都留下中額文學最重要的意義︰對多種多樣的享樂與愉悅毫無愧色,或者連愧色都可以是一種愉悅。七十年代的香港是一個文學普及的年代,女作家以至女性急促成長的光與熱一時間在社會無法完全盛載,就在一種中額文學態度裏蓬勃生長。張愛玲是指標,但不是唯一指標,香港卻算得上遍地開花。

香港女作家的自由一言難盡,該是另一文章的另一課題了,但在一種中額的位置上,她們特別散發出一種移動的自由。且看中額的另譯「中庸」之義︰「不偏之謂中,不易之謂庸。」在瞬息萬變的世界裏要做到「不偏」,物理學上就要有一個永不靜止的支點,才能保持平衡。中額作品又掌握著人類共同嚮往的幸福最大公因數,變換出永恒的魅力。吳爾芙尖刻與潔癖,保得住她在highbrow的永恒一席,氣魄上卻肯定是被喜歡蹦蹦戲喜歡得蹦蹦跳的張愛玲比下去了。