【新書】《夕拾朝花》自序

母親曾經說過,她小時候見到不規則拼花地磚,走著走著,就會專挑某一顏色才踏上去,做不到的話幾乎要哭起來︰「我就是這樣怪怪的,你們不要像我才好。」多年以後,兒子阿果剛會走路,發現商場扶手電梯某一級的顏色略有不同,每次就要等到那一級轉回來,才踏上去。母親聽了搖頭失笑︰「好的沒遺傳到,不好的倒似到十足了。」我一直沒告訴她,這可不是隔代遺傳啊。

其實我也有一怪癖。不知編輯有沒有發現,除了開首幾篇以外,專欄「夕拾朝花」,我所交出的電子檔,當中的每一段落,每段的最後一句,我也會讓它剛好寫滿一行。若最後一行只有幾個字,會想盡辦法在前文刪去多餘的字眼;若最後一行還有幾個空格,我也會看不過眼,擴寫句子到剛好盡用一行。這種執著,近乎強迫症OCD。與傳統尺牘所謂避免「吊腳」而失禮不同,我這種整齊段落的追求是極其徒勞的——別說在報紙排版後會面目全非,即使是電子檔,換個程式馬上又移位了,根本沒所謂原稿。

看到這裡,你可以像我母親一樣好神傷,覺得這「整齊段落強迫症」也算是因文害意的一個遺憾例子。奇怪的是,我只有在寫專欄才會這樣。也許潛意識裡,我甚至對「專欄」的種種限制一直心生仰慕。即使沒有我的格式怪癖,其實,一個作者,定時定量,每星期剛好生出可以填滿一千五百字的靈感,本身就是極不自然的事。然而,這幾年間,每個週末,專注地回顧,走進自訂的欄柵,寫下一個個方塊段落,竟是我最感到自由的時光之一。

從語文角度來說,正是在段落上「刻意求工」,我才發現這個世界沒有「多一字嫌多,少一字嫌少」的事。為了讓句子在某個點上完結,我有一百種方法改動前文,而不傷原來意思,這是我在限制以外不會發現的「自由」。同樣,在內容方面,這個世界怕沒有不可放進一千五百的感受,從遠方的戰爭,到眼前的一包涼果,都曾經足以令我感興無端,聯想反省、尋求共鳴。

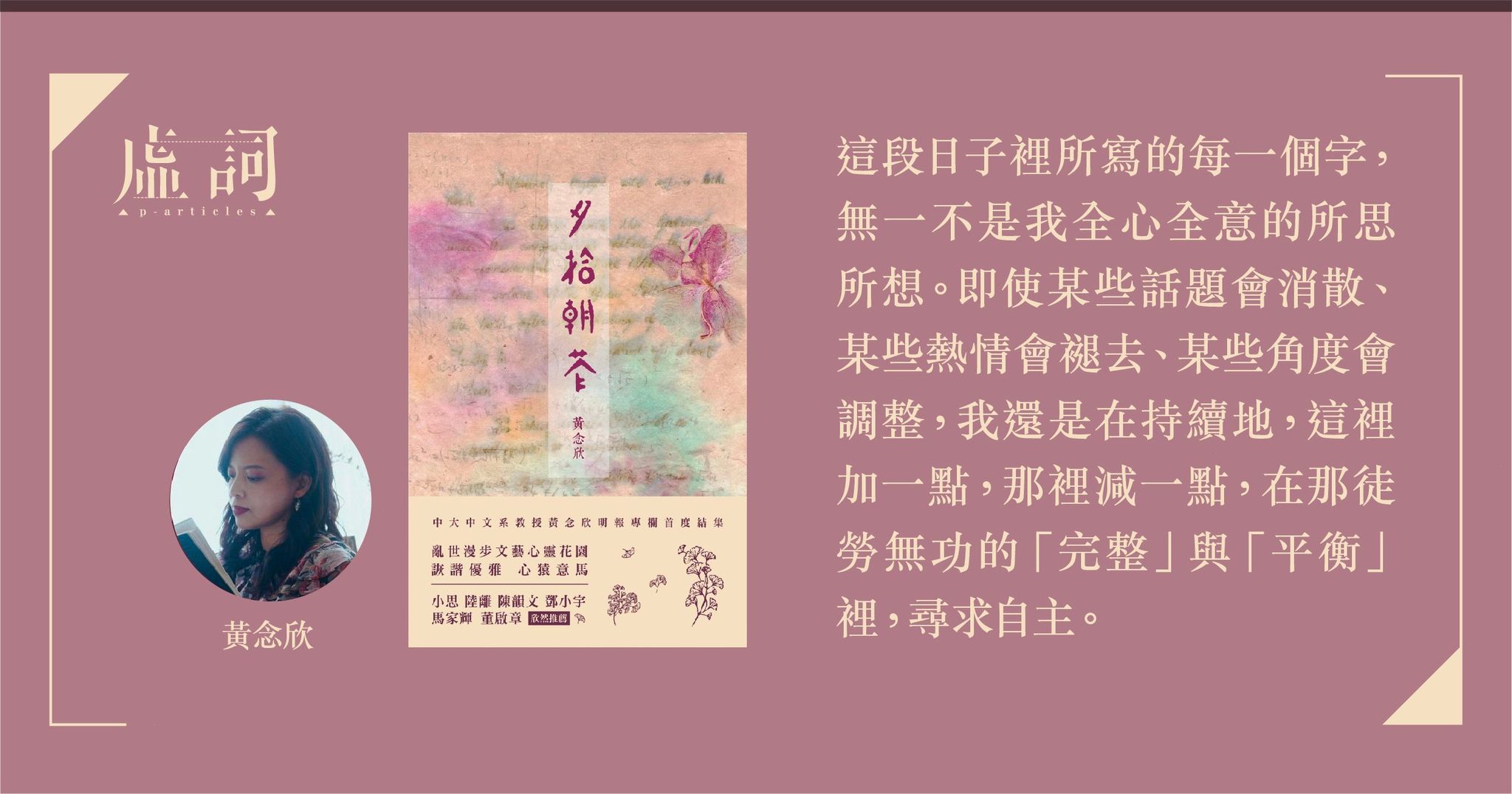

繞了這麼一個大圈子,我不過想說,「限制」給予我們重壓,但與「限制」周旋,未必不能享有樂趣與自由。像孩提時在階磚上彆扭地跳著走的母親,或在扶手電梯口旁若無人地苦等的小孩阿果,到今天憶起當年固執,還是其辭若有憾,實乃深喜之。「夕拾朝花」自2018年10月1日起在《明報》世紀版連載,期間香港所走過近二百個星期裡,誰不是再三刷新對「限制」的體會?但同時我很清楚,這段日子裡所寫的每一個字,無一不是我全心全意的所思所想。即使某些話題會消散、某些熱情會褪去、某些角度會調整,我還是在持續地,這裡加一點,那裡減一點,在那徒勞無功的「完整」與「平衡」裡,尋求自主。

不要問「限制寫作」的時代是否到臨了;不如想想「極限寫作」時代會帶來甚麼新的愉悅與刺激。在我而言,專欄的最大極限,終極難關,不就是馬奎斯(Gabriel García Márquez)所說的那個理想︰「我寫作是為了感到身邊總有同伴,為了讓朋友更喜歡我。」沒法與大小說家相比,但否認這個願望就跡近虛偽。寫作「夕拾朝花」有沒有讓朋友更喜歡我,甚至有沒有讓朋友更不喜歡我,不得而知;但可以肯定,每當有人跟我說讀到我的文章,甚至提出商榷、不同意看法或指出錯漏,我都自覺可與天上的馬奎斯比肩,享有同樣的福惠。

感謝黎佩芬,不知為甚麼在三年多以前跟我約了稿,並且在三年多以來不斷跟我這個「死線戰士」消磨,但如前所述,除了編輯的校對與查證以外,我的寫法與題材確是全無制限。當然還有經常在專欄提及的小思老師,以及鍾基老師,他們時常鼓勵又帶著包容,相信我總有「迷途知返」的一天,專欄中的思維撞擊與試練,會有回歸和補足學術研究的時候。感謝小樺邀約書稿與編輯Emily用心配合我的多多要求。最後,本書封面畫作來自黃碧雲,上有紫蘭、粉蝶、莊士敦的書信手稿臨摹與微積分數式;書名字體來自魯迅親題1928年未名社版《朝花夕拾》的封面。兩位作家的散文均獨樹一幟,然而同為其小說光輝所掩。兩位都曾教曉我人生的離奇與蕪雜,虛空的虛空;但同時「絕望之為虛妄,正與希望相同」。碧雲是魯迅迷,相信她是不會反對這麼一次書畫合體的。

2022年7月7日凌晨

購書LINK:https://bit.ly/3b1k2IT