【新書】羅卡《記憶穿越時代》自序

書序 | by 羅卡 | 2025-08-04

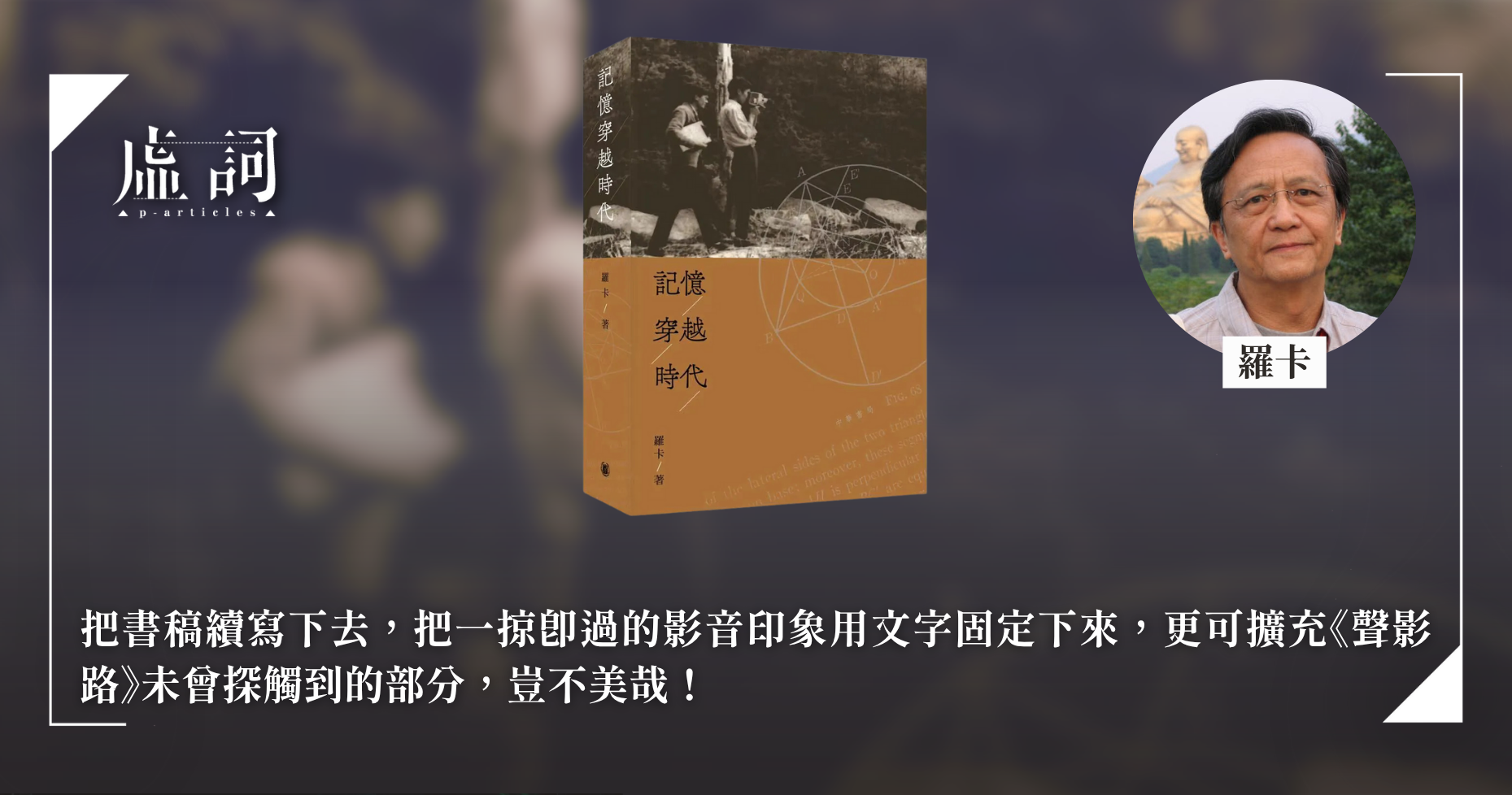

動筆寫這本書始於2018年,寫了前面三章不到四萬字就停了筆,想是隨後接連而來的社會暴亂和新冠疫情令人心煩意亂所致。卻有幸在一群友人的協力下把原本想書寫的記憶由文字化成影音,2023至2024年間拍成了《聲影路》,一部記載著我的成長與電影同行七十多年的紀錄片。但這並非我的傳記,也算不上回憶錄,因為記載不齊全,記憶也是零零碎碎的,只能算是一些感懷、一次回顧。

不少舊雨新知看過《聲影路》覺得素材相當豐富,全片都只通過個人的視角,以畫面(包含很多舊電影的鏡頭/片段)和音響(主要是我的獨白和配樂)展現我的往事,特別注重從戰後到九十年代我生命成長中的一些轉折,同時記錄了社會、時代和電影的諸多變幻,看上去有趣也有點意思。

但我也明白,這樣用不斷流動的影音砌造出來的記憶印象怎麼精巧也不免浮光掠影,總不及印刷文字的可供反覆閱讀、思索、聯想,乃至一再回味!

於是聽從了多位方家的建議,把書稿續寫下去,把一掠即過的影音印象用文字固定下來,更可擴充影片未曾探觸到的部分,豈不美哉!

終於完成了八章,從戰中淪陷時期寫到公元2000年以後。一如前面說過,限於經歷和筆力之不足,未能寫成自傳,即使是往事的追憶回顧,也是零碎而不全面的。大致上我是沿著兩條脈絡書寫的。其一,是我的成長環境時代變遷怎樣造就和制約著我的生活與事業,其間的互動關係。其二,是我和電影的緣分,相交逾七十年的景況。其間遇上的同事、友人(有不少是我景仰的前輩和堪足學習切磋的同輩以至後輩),以及一同致力的事業。後一脈絡是比較清晰的,那是沿著在崇基學院唸書時通過閱讀和交友接觸西方哲學和現代文學,畢業後進入《中國學生周報》工作並受其感染,從中領悟學習中西文化,愛上電影、寫作並組織「大影會」;踏著電影先輩前路、跟隨好友去羅馬漂泊,見識學習。回港後服務於無綫電視台;和一群同好新秀合辦香港電影文化中心;重操編輯寫作故業,由從旁參與香港國際電影節的建設到全職工作;然後2000年轉職香港電影資料館。其發展都與電影關係密切,而相遇、相交的同工、朋友也難能可貴地是一脈相承的!到了今天,不少親友、伙伴、同行者都已亡故,卻仍有不少健在,仍然時有見面歡聚乃至一起工作的!

全書分章敘事大體是順著年代時序的,當然有不少省略、前後跳動,更有橫向伸展的插敘:引用/轉載我不同年份寫的舊文,有短評也有較詳細的分析報導。正文是比較輕快簡潔的,方便概覽式閱讀,引文則是專題論述,比較嚴謹專注,可供有興趣者對電影作進一步的參考研讀。如此夾敘夾評、輕快中穿插些嚴肅,是兼顧快讀和細讀兩種閱讀趣味,期望收到平衡雅與俗、輕快與細緻互補之效。

書中收入了大量圖片,也是同一意思,以圖樣的感性閱覽平衡文字的理性閱讀。由於是展示個人的視野、記憶、印象,敘事也由「我」出發,圖片中不免出現頗多的「我」。希望從中也看到由「我」帶出的許多人物、事件、景物和聯想,使得圖片和說明也起到增進趣味和訊息量的雙重作用。

人們讀回憶錄都想著看到某些人物、事件的底蘊,乃至內幕、秘聞。本書不是回憶錄,而所有記載或是事實或是近似的記憶,可供再加追尋實證,而自我警惕盡量少作猜想,更絕少負面風評和事後不滿的閒言、抨擊、訴怨。不必諱言,這是經過過濾的記憶,只選擇一些我視為有益而又有建設性的往事作出記載。這個世界太多隨時隨地看到聽到的圖像語言暴力、衝突、怨咒、煩惱了,不必再百上加斤。

就和拍製紀錄片般,本書的製作也有賴多位同工、友人的協力才得以面世。首先是金敏華君看過紀錄片後即席提議我把書稿完成並轉介給中華書局出版。大半年後全書終於付印了,但願最後成品不會令曾付出心力的出版者、編者、設計者和讀者失望。其中我要特別感謝長期協助我整理文稿的馬山君,他也是我八九十年代的工作伙伴,近年在《聲影路》放映場合重遇,是他一力推動協助我逐步寫出以至完成,並陪同我一道編校的。得要感謝老總黎耀強君和執編胡卿旋小姐,並請恕我的諸多需索和牢騷。

促成本書的面世還有很多直接間接在背後推動我新舊相識的友人,有借出圖文收藏的,有容許我引用的,更有不少是我私自利用了肖像未經圖中人同意的,惟有請海量包涵。在此不一一具名致謝致歉了,但願看到本書時能心領到那份可能還未好好表達出來的關懷和問候。