東德人的共同回憶:兒童文學作家本諾.普盧德拉一百歲冥誕紀念

其他 | by 趙崇任 | 2025-11-07

提到德國的兒童文學作家,不少人會立刻想到耶里希.凱斯特納(Erich Kästner)。凱斯特納確實有很高的文學成就,不僅在1960年獲頒國際安徒生大獎,其代表作如《小偵探愛彌兒》與《天生一對》對許多德國民眾而言都是耳熟能詳的作品。他憑藉著小說《法比安》(Fabian)與《越過狗群》(Der Gang vor die Hunde),甚至在給成人閱讀的嚴肅文學中也佔有一席之地。然而,對出生東德的民眾而言,另一個名字或許更加親切與熟悉——本諾.普盧德拉(Benno Pludra)。

普盧德拉是東德最重要與最知名的兒童文學作家之一,不僅在1966年與1981年兩度獲頒東德國家獎,還在1991年與2004年兩度獲頒德國青少年文學獎。他的作品不僅是許多東德民眾的兒時回憶,甚至許多還曾被選為學校教材使用,影響了好幾代成長於社會主義體制下的孩子,例如《浮冰上的水手》(Bootsmann auf der Scholle)、《天鵝島》(Insel der Schwäne)、《小馬騰與白色海螺》(Lütt Matten und die weiße Muschel)與《桑德維特之旅》(Die Reise nach Sundevit)……等。今(2025)年十月恰逢普盧德拉的一百歲冥誕,相關討論把許多東德出身的民眾帶入了童年的回憶漩渦。

從上述作品的名稱不難看出,大海在普盧德拉的作品中扮演了很重要的角色,而這與他的人生經驗有很大的關聯。普盧德拉在1925年出生於德國東部的盧薩蒂亞(Lausitz),後因戰爭與社會動盪等因素,17 歲拿到中等教育的畢業證書後便離家工作。由於對大海的嚮往,普盧德拉計畫成為水手,之後再努力成為船長。他很快就加入了德國的商船隊,在上面擔任學徒,之後順利成為了初級水手。然而,在二戰尾聲一次前往挪威的航行中,普盧德拉服務的船隻被魚雷擊沉,所有工作夥伴都不幸罹難,只有他一人幸運地爬上了救生艇倖存。

普盧德拉對大海的熱愛並未就此消失,甚至之後還把這段經歷寫成了小說《阿囉阿嘿》(Aloa-hé)。他往後幾乎每年夏天都會到北方小島(Hiddensee)渡假,並在波羅的海上駕駛自己的小船。他曾說過:「要是沒有大海,我就像是一個活死人。」幸也不幸,普盧德拉之後回到了家鄉,繼續完成高中學業,並進入大學學習德語文學、歷史與藝術史,同時也開始嘗試寫作,自此開啟了第二人生。他起初嘗試寫新聞報導與短篇故事,之後在1952年出版了第一部小說《第十三號帳篷的少年們》(Die Jungen von Zelt 13)。

然而,真正讓普盧德拉成名的是於1956年出版的《泰迪警長》(Sheriff Teddy)。小說以戰後的德國社會為背景,描寫住在柏林的孤兒烏里(Ulli)於廢墟與貧困中成長的故事。烏里在這座被炸毀的城市廢墟中,與其他孤兒一起掙扎求生。他隨身帶著一隻破舊的泰迪熊,幻想它是維護正義的「警長」。藉由這種遊戲與想像,烏里在殘酷的現實中尋找秩序、正義與安全感。小說透過純真的孩童視角,展現出戰爭留下的心理創傷與社會失序,並透過主角男童的成長,傳遞出在納粹陰影下對人性重建的渴望。這部小說的語言質樸卻富詩意與渲染力,不僅成為了東德兒童文學的代表作,也反映了普盧德拉對人性與希望的信念,之後並於1957年被知名導演海納.卡羅(Heiner Carow)翻拍成電影。

事實上,普盧德拉有不少作品被翻拍成電影,除了《泰迪警長》外,還有先前提及的《小馬騰與白色海螺》、《桑德維特之旅》與《天鵝島》……等。其中,1983年的《天鵝島》電影版因內容太具批判性,以及過度強調社會矛盾,遭到了官方禁播。然而,儘管普盧德拉的作品常具反思意義,在審查嚴格的東德卻沒有任何被官方列為禁書。原因一方面在於,兒童文學並不是東德政府的重點審查對象,而另一方面,普盧德拉也不屬於體制的反對者,並在某種程度上也認同社會主義理念。因此,他未過於尖銳的批判,只被看作是體制內立意良善的反思,而他的名氣與受讀者愛戴的程度,當然在某種程度上也成為了護身符。

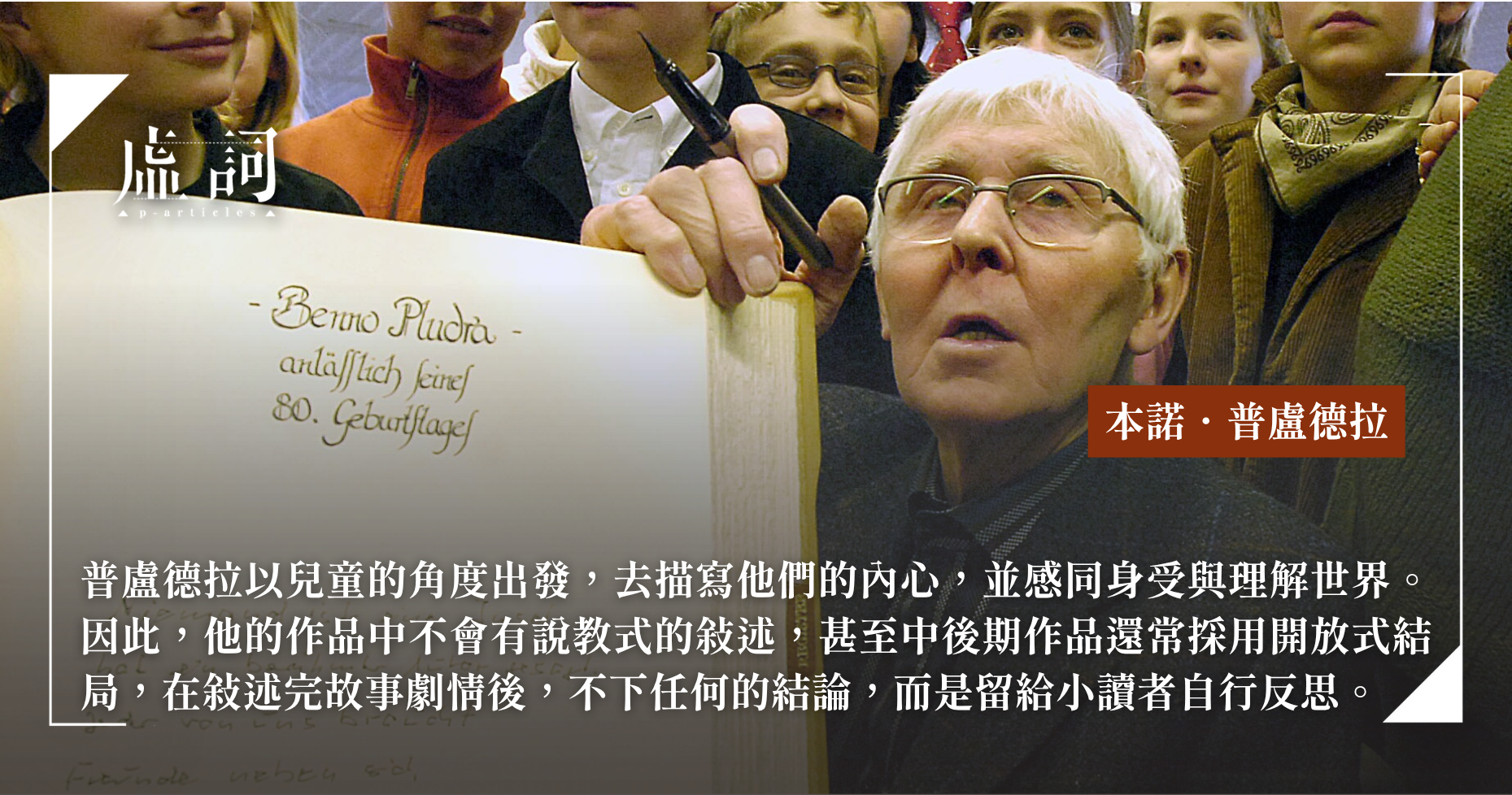

普盧德拉的作品之所以受到高度讚賞,主要因為他兼顧了閱讀樂趣與教育意義,並在其中抓到了平衡點。他相當重視兒童的成長與心理,因此書中雖不少見受歡迎的冒險與探險元素,以鼓勵自由探索與追求夢想,同時也強調友情、誠實、責任與理解等元素,以在未忽略個人感受之餘,達到道德教育的目的。此外,普盧德拉的筆下世界常見藍領勞工,呈現出一種人文關懷與抒情的色彩。他以兒童的角度出發,去描寫他們的內心,並感同身受與理解世界。因此,他的作品中不會有說教式的敘述,甚至中後期作品還常採用開放式結局,在敘述完故事劇情後,不下任何的結論,而是留給小讀者自行反思。

普盧德拉的寫作風格,使其不被認為是權威式的說教者,而是具有溫暖與人性的普通人。他所呈現的價值具有普世性,超越了特定的意識形態框架,因而能觸動許多人的情感並引起共鳴,至今仍能吸引到讀者。儘管在兩德統一後,普盧德拉的名字逐漸淡出大眾視野,且有鑒於東德在兩德時期的封閉性,如今德國東部與西部民眾對他的熟悉程度仍有落差,但圍繞著其一百歲冥誕所展開的討論,不僅給予了人們重溫舊讀物的契機,也讓許多人重新認識了這名重要的作家。