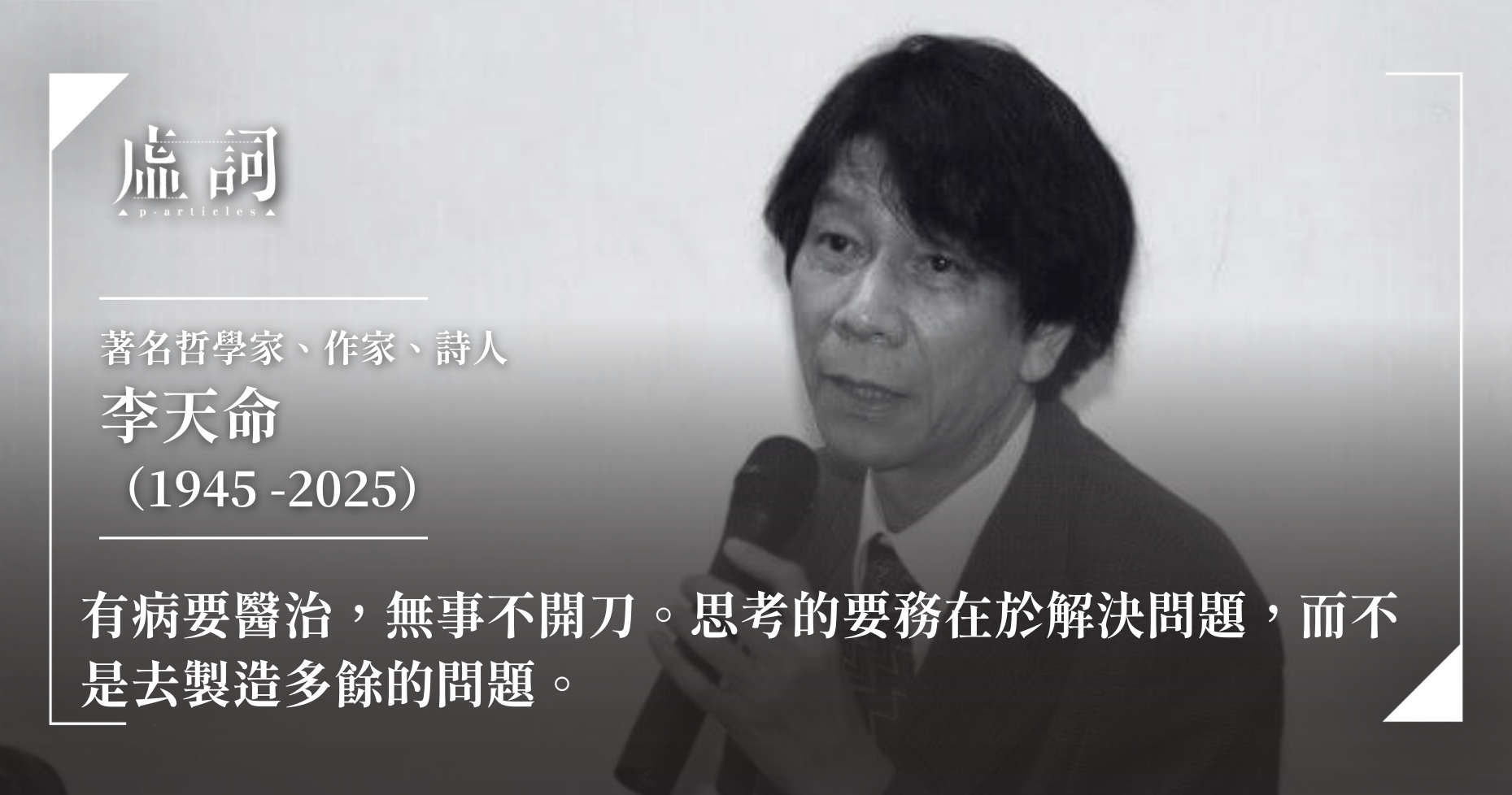

哲人李天命逝世,享年80歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-27

訃聞Template (31).png

香港文學舘在社交媒體發文,著名哲學家、作家及詩人李天命於2025年11月26日凌晨辭世,享年80歲。

李天命於1945年出生於香港,早年於九龍城長大,未曾入讀幼稚園。他5歲時已思考哲學問題,中學階段曾於位於界限街174號的孟氏圖書館翻閱《哲學概論》,自此對哲學留下印象,並在預科畢業後報讀香港中文大學哲學系。1968年畢業於香港中文大學崇基學院哲學系(文學士),1970年獲中大哲學碩士學位,1975年於美國芝加哥大學取得哲學博士學位。1975年起出任香港中文大學哲學系講師,直至2005年4月14日退休,教齡整整30年。任教期間極受學生歡迎,課堂經常爆滿,學生需提早到場「霸位」。退休後仍積極演講、寫作、出版,直到晚年。

在個人生活方面,李天命與學術界亦有深厚淵源。其妻子為香港中文大學中國語言及文學系教授徐芷儀博士。徐教授專精詞學與古典文學,兩人一文一理,在學術與創作上常有交流,徐教授亦曾多次參與其著作的編輯與整理工作,被視為學術界的佳話。

李天命的哲學核心是來自英美分析哲學的「思考方法」。他認為人生三大問題依次是思、生、死,而「思」居首,因為沒有確當思考,便無法妥善處理生死。他的思想體系主要分為思方學與天人學兩大板塊。思方學是他獨創的思考方法學,強調語理分析,即語言、邏輯、理據理三者並重。他最著名的貢獻是「四不架構」謬誤分類法:不當預設、不當二分、不當類比、不當歸納。這套工具至今仍是華語世界最實用、最普及的謬誤剖析框架。他經常教人問:「關於X,(還)有什麼值得考慮的可能性?」這一句話幾乎成了香港幾代人反對封閉塞思維、激發創意的口頭禪。

李天命以痛恨宗教霸權、極端相對主義、濫用人權口號、偽管理主義、迷信與偽科學著稱。八十年代末至九十年代初,他多次公開與基督教神學家辯論,以邏輯實證主義立場大獲全勝。李天命以公開論戰與筆鋒犀利著稱。1987年9月30日,香港學園傳道會在香港中文大學校園舉行辯論,主題為「相信神的存在是更合理嗎?」由正方的加拿大學園傳道會巡迴演講員韓那(Michael Horner)對反方的香港中文大學哲學系講師李天命。辯論賽後有不少作家及基督徒撰文討論該次賽事,李天命曾回應一部分此類文章。有人認為李天命沒有在辯論中否定神的存在是不恰當及失敗,但李氏認為反方的目標在於推翻正方的論據,即證明「相信神並非更合理」,而非證明「相信神不存在更合理」。

翌年,李天命在《明報月刊》撰文〈《思辯與宗教》第Ⅱ部份〉批評梁燕城《哲客俠情》一書,並用以作為其思考方法的反面教材,結果引起梁燕城反擊,在1988年明報月刊8月號上發表《評李天命的〈思辯與宗教〉》,文中回應李天命的批評並加以人身攻擊及謾罵,如指李天命所教為「學術欺詐」、其著作為「垃圾文章」等。同年十月,梁燕城再於《明報月刊》上《向李天命道歉》一文,為《評李天命的〈思辯與宗教〉》中過於尖酸的言論道歉;並稱有讀者來信說其文章「足以叫對方啞口無言」,「能傷害對方的心」。

而傳聞李天命晚年沉迷扶乩,與早年信念相反。

李天命將自己的主要哲學著作統稱「哲道十四闋」,已出版的主要作品包括《存在主義概論》(1972)、《語理分析的思考方法》(1981)、《李天命的思考藝術》(1991初版,2009最終定本)、《破惘》(1996)、《從思考到思考之上》(2002)、《哲道行者》(2005,2009最終定本)、《殺悶思維》(2006)、《不定名》(2020)。他生前未能完成計劃中的三部曲終章《智劍與天琴》,這是他「哲道十四闋」的遺憾壓軸。其中《李天命的思考藝術》為他最暢銷之作,至今累印超過五十版,被視為香港批判思維啟蒙聖經,而《哲道行者》則為他他本人最重視的作品,集思方學與天人學大成。

除了著有哲學論述外,李天命亦出版過《李天命詩集─寒武紀》(1996年初版),收錄了李天命六十首詩篇,而在2007年增訂版中,在原有八輯中添加新一輯,從原版之後的新作中,精選16首編集而成。

作為長期高舉「獨立思考」與「批判精神」的學者,李天命晚年的政治立場傾向保守建制,曾在公開言論中對社會運動持批判態度。2015年8月2日,李天侕在《明報》網站討論區批評名譽資深大律師及前香港大學法律學院院長陳文敏的「頭腦級數」;同年10月4日,在《明報》網站討論區批評當時香港大學本科生馮敬恩,包括一首打油詩:「馮敬恩,無句真。大話精,說摘星。人無信,不可信。凡交往,必騙盡。」李天命的晚年行為在讀者群中引起分歧:支持者視之為其邏輯推演的個人自由,而部分受其早期啟蒙的讀者則感到失望,認為他在剖析社會現象時出現了標準不一的情況。

李天命的一生,是學術耕耘的一生,也是公共論辯的一生。他將分析哲學的工具帶入華語社會,培養了一代人對語言偽術的敏感度。誠如其名言:「迷糊的言語並不反映高深的思想,迷糊的言語只反映迷糊的腦袋而已。」斯人已逝,但他啟蒙的思考火種,仍將在無數讀者心中延續。