視綫之外的輕盈——讀楊牧〈日子〉

其他 | by 姚金佑 | 2025-11-26

編按:標題由編輯部擬定。

楊牧〈日子〉

一月飄著花影,飄在我短短的視綫之外

我的視綫自北風中去

許多短尾的藝術家在夜色裏來

剪走我窗下零碎的月光,又躡足而去

我留在殘破的笑聲中,像留在秋天的

蘆花中……

輕唱你的譜我的詞的日子尚在一叠華麗的日曆下

「是那雲——在一月,那黑雲

守候著我,在菩提樹下

悲哀地點數著」

楊牧此詩,是一種飃在空中的隱約之物,遠觀覺其無比的輕盈,近觸卻感到一份淡淡的憂傷。

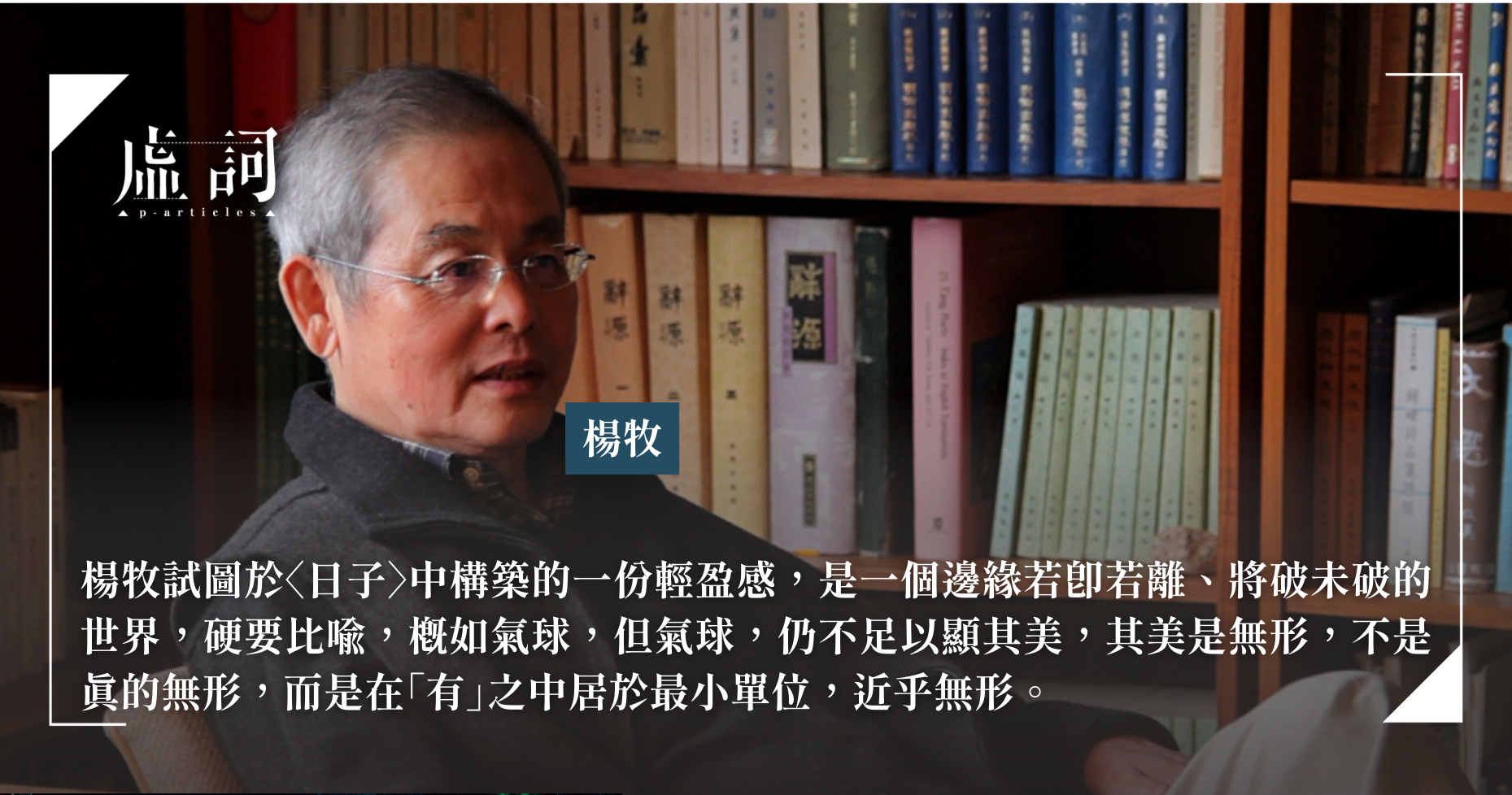

詩歌一起首,便捻出一個時間單位——「一月」,通讀整首詩,會發現後面又再提及:「是那雲——在一月,那黑雲」,一月,仿佛成了這首詩歌世界中的最大單位,順此而下,已是「一叠華麗的日曆」。這足以見楊牧試圖於此詩中構築的一份輕盈感,是一個邊緣若即若離、將破未破的世界,硬要比喻,概如氣球,但氣球,仍不足以顯其美,其美是無形,不是真的無形,而是在「有」之中居於最小單位,近乎無形。

順前提的脈絡而下,很快地,「花影」自然出場,不是花,是花影。花本已輕,更何況是花影?而這花影,是飄在「我」短短的視綫之外。此處值得玩味——飄在視綫之外,自不在在視野範圍,除非有神通,不然,何以窺見?此中又添上一份靈妙。畢竟老莊告訴我們,有之至是執著,如今不但有之微,竟去有而無,使人猜想,觀者應是身處逍遙之境。不過,一如筆者所言,此詩始終透著一份淡淡的憂傷,故不至於徹底地離苦得樂——這視綫短短的有形之感,仍是清楚地感受到的。但下一秒,「我」的視綫卻隨風而去。想象一下,視綫既非眼球,也非所觀之物,是雙目與所觀物象之間的一種虛靈存在,但如今就連輕得如此這般的存在,也隨風而去,如有形的幼綫逐點為風所攝走,微弱得很。

説起虛靈,又怎及得上靈動的藝術家。於是,楊牧生動地將大雁比作「短尾的藝術家」。藝術,是自由而無分國界的,一如大雁是候鳥,隨著自然的律則而東西。當然,「夜色」與大雁,難免使人想起唐代詩人盧綸的那句「月黑雁飛高,單于夜遁逃」,句中帶有驚與懼;但是,相對地,這些意象在本詩中,卻是融入前面編織的輕紗之中——大雁既為藝術家,便以夜為紙,以身為器,在蒼穹之上,為詩人窗前的月光剪影,完成作品,卻又暗暗而去,作為而不留名,不帶一點俗氣,是一群名副其實的藝術家。

正當詩歌已以輕靈的意象勾勒出一觸即破的美境,楊牧緊接竟不留情地下了一重語——「殘破的笑聲」。笑聲本已破靜為動,為靜夜劃出一道裂痕;爾今還要是「殘破的」笑聲,或拖沓,或咿呀,或苦笑。無論如何,都像在一件珍品上刻意用指甲製造噪音似的,是幾近謀殺風景的音聲——不過,詩人快筆一迴旋:「像留在秋天的/蘆花中……」他以比喻策略,瞬間轉聲為景,聲本屬動,卻消融在作為喻體的景象中,仿佛淡白的蘆花安撫了殘破的笑聲。

溫柔,安撫,復歸。因為如此這般,詩人有了好的盼想,想起「輕唱你的譜我的詞的日子」。這「你」不必是戀人,也不必限於人類關係,重點落在譜與詞的緊密關係,是象徵詩人,或任何一個體,曾與人或事之間互不分離的關係。於是,這些過往,是寄存於華麗的日曆下。日曆之華麗,不在於二十四節氣,也不在於日曆外表的艷紅青綠,卻在於,日曆雖是比「一月」更小的單位,卻因往昔的美好,而染色成華麗,華麗的日曆,與花影般輕盈的一月,就像一對濃縮的日與月,是實存世界的宇宙之外,另一重幽微的小天地。

此時,楊牧重述曾經吟誦過的詩句。他道,那雲,那黑雲,那朵守候他的黑雲,在菩提樹下點數著。雲本在天,何以低垂至樹下?這是因為,這朵雲,在為詩人分擔哀傷,哀傷增加了它的重量。這點重量,便與前面不遠的「笑聲」,都是詩人筆下的重語,如今兩相對照——前面殘破的笑聲為蘆花所揉撫;這裏的哀傷有雲的顧憐,也有菩提樹的遮蔭。菩提樹的宗教意味固不待言——「煩惱即菩提」。若哀傷來自煩惱,那這份煩惱,也可是一份智慧,一如昔日佛陀於菩提樹下頓悟,旋即站起來,踏出輕盈的人生。

回到一開始,這首詩的最大單位——「一月」,無論詩人在那一月裏遇到過甚麼,那裏的季節,那裏的事與物,都是輕盈的。如果一月時是一朵輕盈的花,那麽,時光中所度的「日子」,便是視綫之外的花影。