母版圖騰:《重置陌像:夏碧泉的版畫實踐》

藝評 | by 劉政熙 | 2025-11-20

1

[室外大雨淋漓。雨洗過牆壁打在瀝青路上,聲浪延綿。室內的抽濕器隔開了自然,剔透方塊林立(有些拱起成墓塚),舊材嵌於其中,古樸質地閃爍著異常沉靜的光。]

在影像與資訊飽和的今天,《重置陌像:夏碧泉的版畫實踐》(下稱《重》)以悄然姿態,回溯著人與圖像之間原初、本真的關係。展覽以夏碧泉自行命名、以現成物拼砌成的「母版」為主軸 ,展開對圖像生產、物質記憶與城市現代性的探討。夏氏既是自學成才的藝術家,也是一名展覽紀錄者;他將歷年搜羅的資料存放於其「思考工作室」,作為歷史檔案,也滋養著自身的創作。

2

[某時某地,一片具體的葉子曾夢到自己的命脈與消亡;它是書寫者也是角色,是劇中主角也是反派,是緣起也是終結;樹木以屍體的形式把葉子裹在懷裡。永恆的重聚。]

美國藝術家斯佩羅(Nancy Spero)長年從印刷物蒐集圖像,並以轉印、拼貼反覆調度其圖像庫,製成長幅畫面,揭示影像中的權力敘事及暴力。夏氏同樣擁有數量龐大的視覺素材,其版畫實踐卻游離於現成影像外,反而後設地以歸檔的手勢(與感官直覺),編排各種紋理、孔隙、纖維,讓材質自行相融,整合成妥貼的「平面」。夏氏的母版繞過影像,也跨越了批判的目的性,卻隱約與城市肌理同步,以含蓄之姿,回饋每位前來細看的人。

3

[勞動無不留痕,也暗示了曾經的景況:當我們屏息靜氣,便能在板材間蜿蜒的狹縫裡聽到木屑的叫聲,或在僵硬的流蘇上,看見重覆推壓留下的濕潤;奇想在知性的領土外萌發。人的矛盾寄生於每道痕跡之中,正如凹陷預示了隆起,空隙印證了充實;消除矛盾的前提是發現矛盾的根源,安撫矛盾的躁動。]

一般而言,母版之於版畫,如手段之於目的,優次分明。然而相對於輕薄、易於流通的「後裔」,母版往往刻印著身與物的糾葛,更顯親密、豐實。本雅明(Walter Benjamin)說機械複製技術削弱了藝術品「此時此地」的靈光。(註1)版畫雖不若攝影或電影般顛覆,但本質亦已動搖了圖像的唯一性,以及對現場的依賴。因此在佈展上,無論是讓多數「後裔」從缺,抑或祭壇式的陳示,皆為母版的在場(及其內在價值)喚來久違的關注。這種拾遺或重溯,正推頌了母版作為圖像的生命力與親和力。

4

[如果魯莽行事,消遙的鳥便以繃硬的體勢橫屍山河,山河亦寂然崩解;波紋蕩漾的星辰將被黑影佔據,時間變成靜止的人工河;祥雲不再扭動便結成冰,連石頭也會失去笑的肌肉。不明的繩或羂索在地下潛伏:約束和救濟只在轉念間。]

從私人工作室遷移到明亮的白盒子 ,母版在公眾視線下成為標本。從塵封到彰顯,從工具到作品,從不可見到可見;圖像在地理上和象徵上移動,或會流離失所,或被論述束縛甚至摧毀:葛羅伊斯(Boris Groys)說策展總是無可避免地既拜像、同時毀像。(註2)但顯然,從透明靈活的裝置,到色質和諧的木座,到平實的導言,《重》在追求清晰、亮麗之外,仍試圖盡量消弭「框架」的制肘。這群母版雖無處可藏,在眾目之下裸身,卻仍能安然站立,或靜臥。

作者已逝,作品更如俎上肉,如何避免奪舍或代言,終靠策展者的自覺和共情。所幸,在這個毗鄰殯儀場的高樓室內,這些板材並非被動地等待提攜或揚昇,而是靈動地自足、自洽。

5

[在暈染而成的邊界內,因著不可告人的悲劇或偏執,物體被外力碾平封存,稜角、顆粒和亮漆成為敘事,順道向到訪者招手。移動中的觀者的肉身,跟圖像的肉身根本無異(都不外是神話的主人)——安靜的眾聲喧嘩,或一場促膝長談的儀典。]

在貝爾亭(Hans Belting)的圖像人類學裡,圖像總是跨越單一載體,在心與物、個人與集體間遊走、寄居、再生。(註3)多年來,夏氏把社會裡的遺骸、殘片和記號主觀地拼砌成版,收進私人庫藏;如今,這些個人化的物質圖像卻輾轉於他人複數的想像裡,聚合成遊移卻永存的集體圖像(collective image)。於此,本為私人檔案的母版,透過被凝視、被接納或被誤解,終走進人群,與人同生共死。

6

[角落裡,人形(鬼影)佇立於方正、腥紅色的平原中央,本能地張開身板,露出羅網狀斑紋以示恫嚇,卻釋出某種和藹。原始氣息牽引著生理的反射。一具面孔從視平線內的海面浮起:「跟我來。」與其說是呼喚,那更像一次真誠的邀約。大多時候,同行者比目的地更重要。]

不高踞於上,也不以慾望煽惑,母版與我們吞吐著同樣的空氣,如朋友般平起平坐。所謂圖像的力量,此刻已無關技術、表現性云云,而在於與人共處的實感。米契爾(W.J.T. Mitchell)將圖騰(totem)帶入視覺文化討論,提到圖像在社會中被賦予意志、力量甚至道德使命,仿似圖騰一樣「活著」。(註4)母版或也如是:日夜與訪客結伴,交換眼神、片語和記憶,沉默地共生;它們兼具詩的豐盈,卻又以圖騰般的親近,在幽微時刻向人報以慰藉。

7

[夜色在外面降下,仍有雨。刊物的末段有幅黑白照:書牆把房間壓成一個靜密的盒,低矮的工作台,製作「工具」的工具排成一列;人俯身握刀(還是執筆?),凝神在堅硬板塊上拖出孤線,如同在史書邊緣記下一個關鍵的旁注;掌心的汗大概也沾在未成形的化石上,把體溫和執念寄託到無盡遠方。]

重置陌像,深意或在於一種「不合時宜」的傲氣,毫不取寵,容許感受靜靜發酵,把觀看本身帶回普遍卻莊重的每個片刻。當初夏氏以母版為媒,謀求生計;如今則母版以我們為體,跨過世代,孕育溝通、休歇和沉思的餘地。

剛進展場一景。(攝影/劉政熙)

剛進展場一景。(攝影/劉政熙)

上:《構圖/葉之夢》1975;下:《葉之舞》1986,一動一靜的樹葉。(攝影/劉政熙)

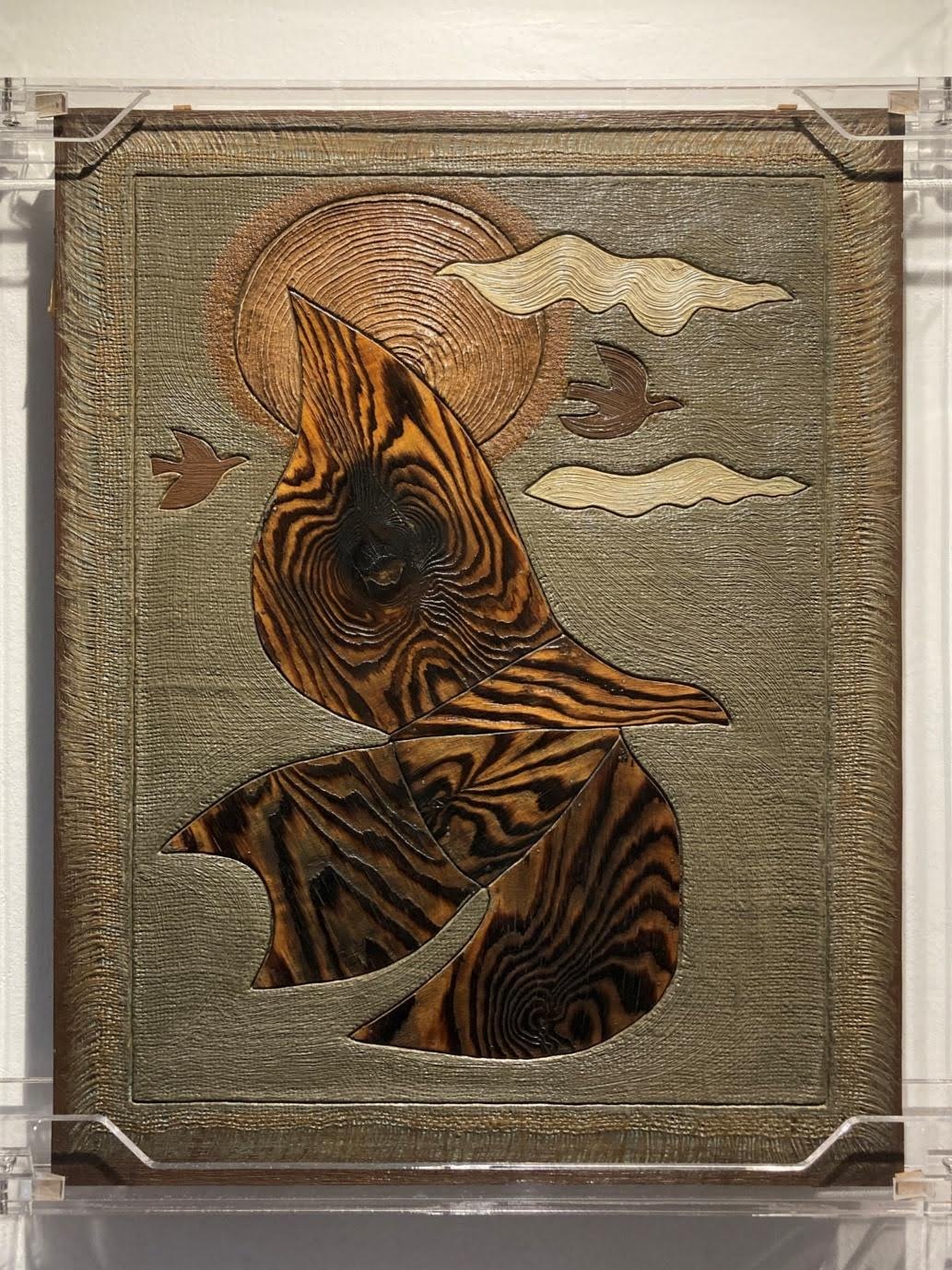

《翱翔》1995,鳥的姿勢在符號式簡化中帶有靈活。(攝影/劉政熙)

作品《寧靜》1977,繩索在物體四周環繞。(攝影/劉政熙)

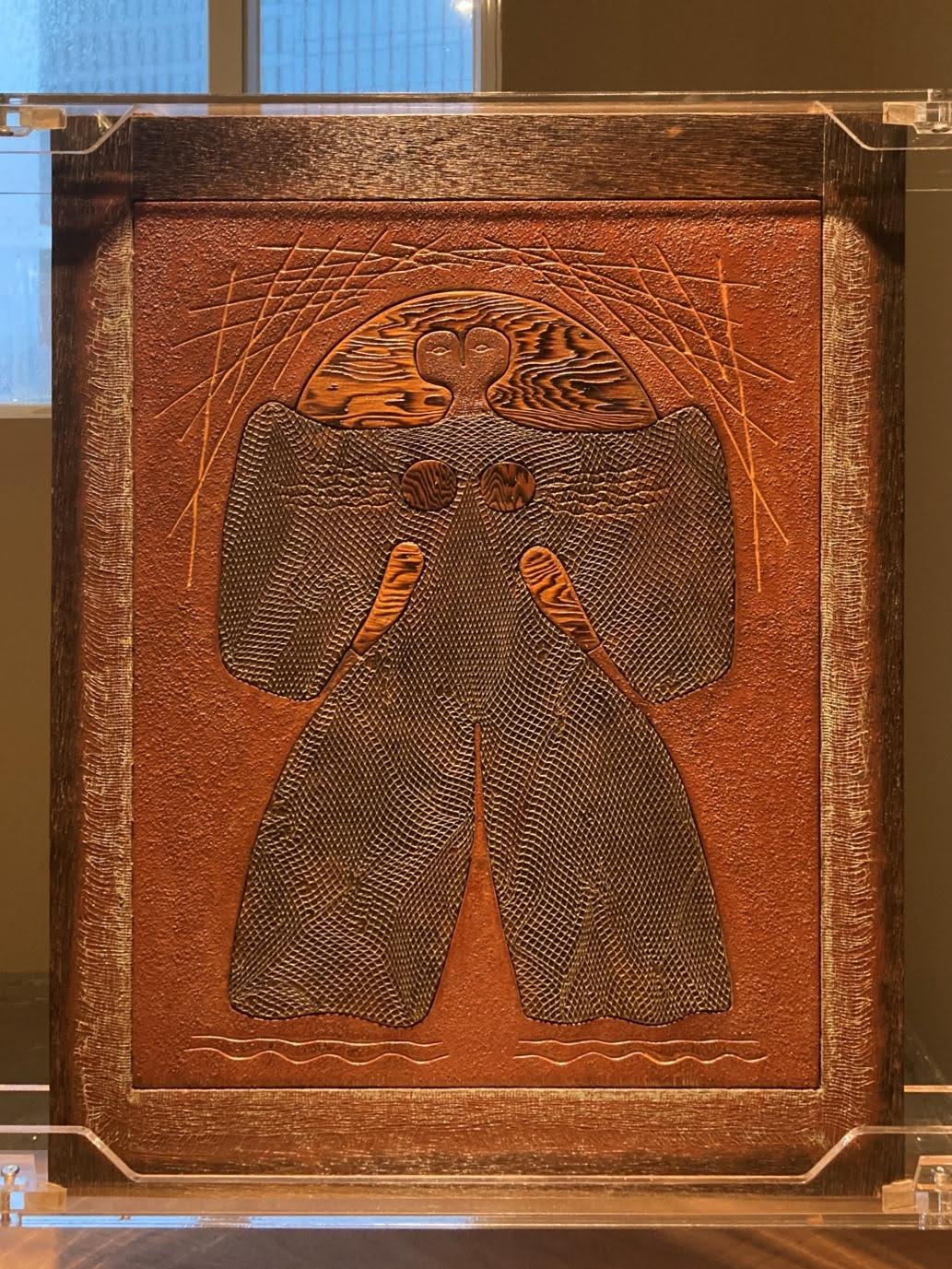

《弄姿》1981,人物造型怪異,卻吸引。(攝影/劉政熙)

上:《跟我來》1984;下:《麥田A》1994,天與地的佈置,上方肖像貌似某種神明。外面天色已暗。(攝影/劉政熙)

展覽圖錄中一頁,藝術家埋首製作母版。©Para Site

註釋

註1 瓦爾特・本雅明,《機械複製時代的藝術作品:班雅明精選集》,莊仲黎 譯(台北:商周出版,2019),29–35。

註2 Boris Groys, Art Power (Cambridge, MA: The MIT Press, 2008), 46.

註3 Hans Belting, An Anthropology of Images: Picture, Medium, Body, trans. Thomas R. Dunlap (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011).

註4 W. J. T. Mitchell, What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images (Chicago: University of Chicago Press, 2006), 189-196.