敵意建築讓休息成為苦行 法藝術家以《The Fakir’s Rest》 批判公共空間的公平性

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-14

走在街上,我們或多或少都會注意到那些「一看便知坐得不舒服」的椅子,或在天橋底下的空間設置了石柱與尖刺。這些設計並非偶然,而是被稱為「敵意建築」(Hostile Architecture)的城市規劃手段。它們透過改造公共空間,意圖阻止特定活動、限制某些行為,或排斥特定群體。2003年,法國藝術家Stéphane Argillet與Gilles Paté拍攝的六分鐘實驗短片《The Fakir’s Rest》(苦行者的休憩),讓觀眾反思這種由設計所衍生的冷漠與制度性疏離。

《The Fakir’s Rest》聚焦於巴黎專門排斥無家者的公共設施設計,不論是銀行門口、大大小小建築的外緣,以及行人流動的公共空間所設置了突起、扶手或金屬刺等裝置,阻止人們坐下或躺臥,以視覺與物理方式,把「不受歡迎者」排除於可居之地之外。

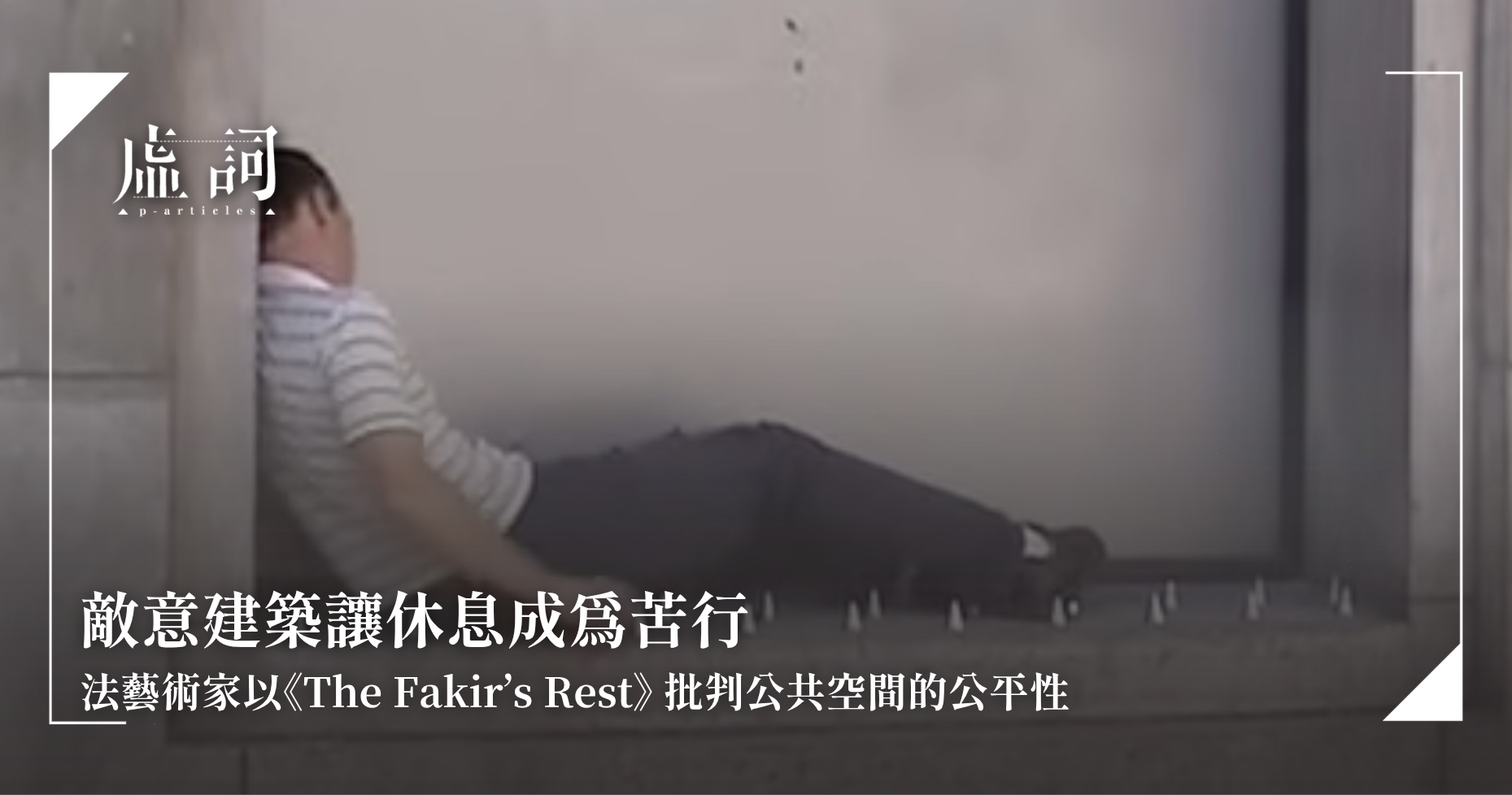

Argillet與Paté在片中並未採用長篇論述或說教式旁白,而是透過各種方式示範如何使用這些敵意建築,例如安全避開帶刺空地、彎曲身體適應鐵柱位置,或抱住會旋轉的長椅。他們以類似行為藝術的形式,展示如何在排斥性城市設備上短暫歇息,將看似常態的設施帶到觀眾面前,藉此反思其合理性,以及它們如何形塑「誰可存在於城市」的答案。

值得一提的是,片名「The Fakir’s Rest」中的「「Fakir」在印度教中意為苦行者,他們透過斷食、行走火炭或忍受極端環境等方式修行,藉此鍛鍊忍耐力與超脫。其中一項著名的修行便是睡在釘床上。片中,兩位藝術家多以臥躺姿勢感受敵意建築的不便,諷刺當代城市設計,如何強逼弱勢群體必須進行猶如「苦行」般的挑戰,才能換取片刻休息的基本需求。

將視角轉回香港,「敵意建築」同樣無處不在。最常見的例子包括天橋底的圓拱或卵石、花槽狹窄或傾斜的表面,以及將長椅分割的「單人座」設計。這些設計的目的,旨在減少公眾在特定區域的停留時間,或防止聚賭、飲酒等「不受歡迎」的活動。

然而,休憩設施的舒適度在不同區域存在明顯落差。在尖沙咀星光大道或九龍塘又一城等資源充裕、監管嚴密的商業或旅遊熱點,往往設有舒適的座椅以吸引目標客群;這些「友善」的空間同時也對邊緣群體產生了無形的威懾。相反地,防禦性設計則更普遍地出現在基層社區或公共資源匱乏的地區,顯露出空間資源分配的不均。

儘管如此,當缺乏合理的公共空間時,市民總會發展出應對策略。例如,旺角行人天橋下原用作驅趕無家者的柱躉,卻諷刺地成為街邊食客的臨時座位,更在週日成為外傭們的重要聚集地。這展現了市民對空間的渴求,以及敵意建築在現實中可能被「挪用」的反效果。

《The Fakir’s Rest》雖已面世二十餘年,其所探討的議題至今仍然尖銳。這部作品以身體的實踐,放大了設計與規劃中「常態化的暴力」,揭示人的基本休憩需求如何被剝奪。它引導觀眾思考城市倫理命題:公共空間究竟是為誰而設?Argillet與Paté並沒有在片中提供答案,但他們透過影像與身體的實驗,促使我們必須反思「敵意建築」背後的城市設計邏輯與社會責任。