【新書】韓江《光與線》書摘——〈光與線〉(節錄)

其他 | by 韓江 | 2025-10-28

一九八○年一月,我和家人一起離開光州後,不到四個月,那個地方便發生了大屠殺,那時我九歲。之後數年光陰飛逝,我偶然在書房發現倒著插放的《光州相片集》,便趁著大人不注意偷偷閱讀,那時我十二歲。那本書刊載了市民及學生抵抗引發政變的新軍部,遭到棍棒、刺刀與槍擊殺害的照片,是遺族與倖存者偷偷製作後流通的書,為了在當時政權滴水不漏的輿論控制下,證明被扭曲的真相。兒時的我,自是無法清楚理解那些照片的政治意義,因此那些殘破的面容,只化為一個關於人的根本性疑問,銘刻在我心底。是人對人做出了這樣的行為嗎?我心想。同時,我又存有其他疑問。同一本書內,還刊載了民眾為了捐血給傷者,在大學附屬醫院前排起望不見盡頭的隊伍的照片。是人對人做出這樣的行為嗎?看似無法並存的兩個問號互相衝突,化為一道解不開的謎題。

所以,二○一二年春天,在我努力想寫出「擁抱人生、明亮耀眼的小說」的某一天,我在心底再次邂逅了這些一次也沒去解開的疑問。我早在許久前就失去對人的根本信賴,那麼,我該如何去擁抱世界呢?那一刻我有所體悟,若是不正視那不可能解開的謎題,我就無法前進,也唯有透過寫作,才能穿透那些疑問繼續前行。

在那之後,我花了近一年的時間構思新小說的草稿,想像著把一九八○年五月的光州作為小說的背景。後來,我在同年十二月走訪位於望月洞的墓園,那是在大雪初霽的翌日午後。天色轉暗之際,我將手安放在胸口,走出冰雪覆蓋的墓園,內心想著:我要寫的不是把光州當成背景之一的小說,而是從正面去刻劃光州的小說。我找來匯集九百餘篇證詞的書,花了約莫一個月的時間,每天閱讀九小時,讀完了整本書。之後,我不僅讀光州的資料,還讀其他國家暴力事件的案例,並擴大地點與時間帶,閱讀以人類在全世界、在漫長歷史中一再上演的屠殺事件為主題的書籍。

在這段查閱資料的時期,我腦中經常浮現兩個提問,那是二十五歲左右,每次要換一本日記本時,我會抄寫於最前面一頁的句子。

現在能幫助過去嗎?

生者能拯救死者嗎?

我研讀的資料愈多,愈能判明這些提問的答案是「不可能」。因為我不斷接觸到人性最陰暗的部分,原本以為只是早已出現裂痕的人性信念,也徹底粉碎。就在我幾乎死心斷念,認為這部小說無法再寫下去時,我讀到了一位年輕夜校教師的日記。朴勇俊,據說是個性格靦腆安靜的人,一九八○年五月,當時軍人暫時撤離光州後,他加入了為期十日的市民自治共同體,直至軍人預告會返回的凌晨,他始終留守在道廳前的YWCA,最終慘遭殺害。最後一夜,他如此寫道:「上天啊,是因為我有良心,所以祢才刺痛我、令我痛苦嗎?我想活下去啊。」

讀到那些文字的瞬間,我如遭雷擊,明白了這部小說該朝哪個方向前進,也意識到應該把這兩道提問反過來問。

過去能幫助現在嗎?

死者能拯救生者嗎?

之後在寫這部小說的期間,我實際體認到了過去能幫助現在,以及死者能拯救生者。當我偶爾再度走訪那座墓園,說也奇怪,每次去的時候都是好天氣。闔上眼,就能感覺眼皮內盈滿太陽的橘光。我感覺到那是生命之光,一種難以言喻的溫暖光線與空氣環抱我全身。

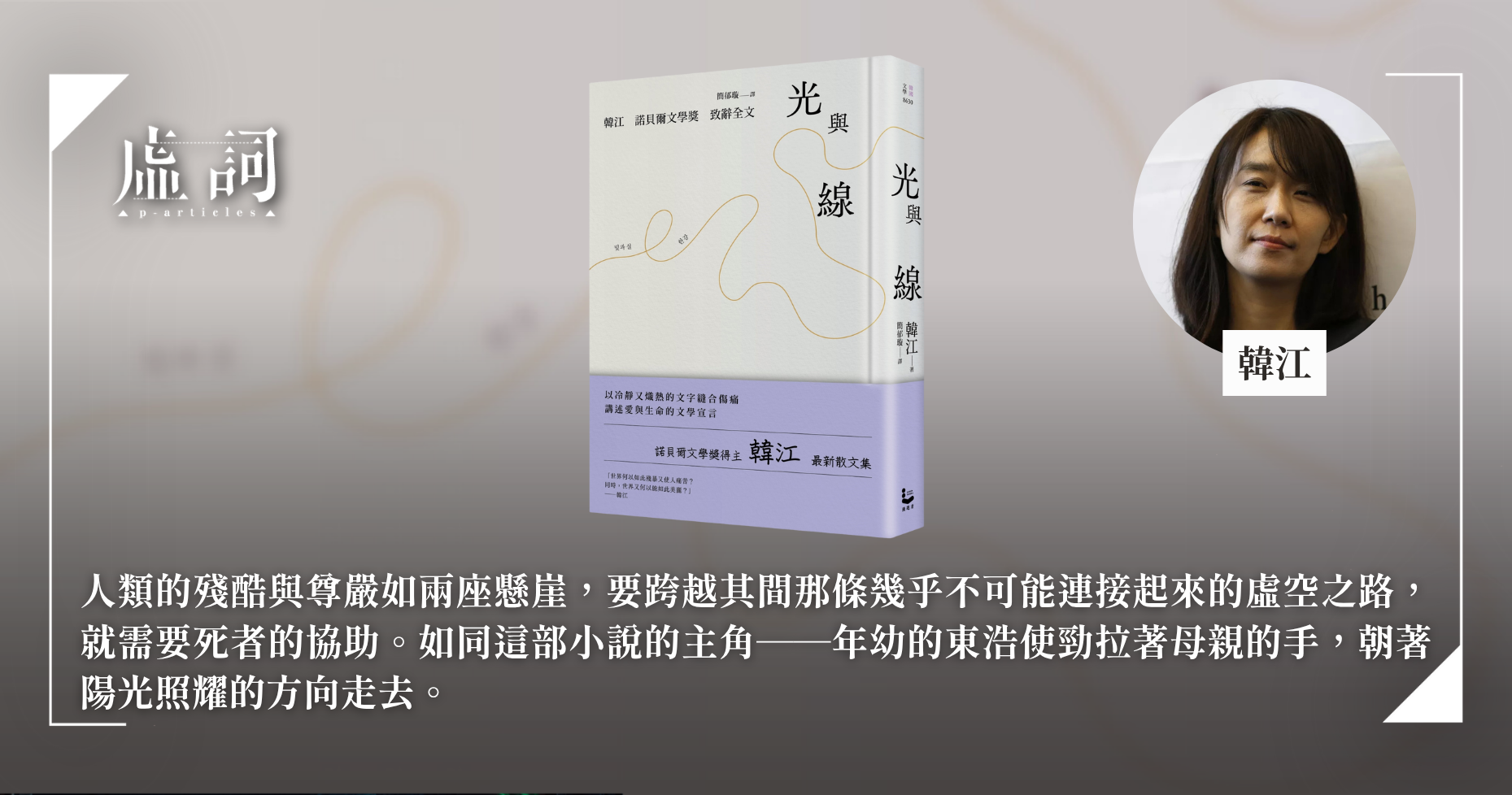

十二歲看到那本相片集之後,在我心底萌生的疑問是這樣的──人類何以如此暴力?又何以能夠站在與如此絕對的暴力對立的位置上?我們屬於人類這個物種的事實,究竟意味著什麼?人類的殘酷與尊嚴如兩座懸崖,要跨越其間那條幾乎不可能連接起來的虛空之路,就需要死者的協助。如同這部小說的主角──年幼的東浩使勁拉著母親的手,朝著陽光照耀的方向走去。

我自然無法挽回發生在那些亡者、遺族與倖存者身上的任何事;我能做的,就只有借出我身體的感覺、情感與生命。我想在小說的始末點亮燭光,所以把第一幕設定於當時用來收殮遺體與舉行葬禮的尚武館。在那裡,十五歲的少年東浩為遺體蓋上白布,點亮燭火,凝視著猶如淡藍色心臟般的火苗中心。

這部小說的韓文書名為《少年來了》。「來了」是「來」這個動詞的現在式。用第二人稱「你」呼喚的瞬間,少年從朦朧的黑暗中甦醒,帶著靈魂的步伐朝現在走來。他走得愈來愈近,成為了現在。我在寫這本書的期間明白了一件事:當我們用「人類的殘酷與尊嚴以極端的形式同時存在的時空」來稱呼光州,光州就不再是指稱一座城市的專有名詞,而是一般名詞。它是跨越時空,一再回到你我身邊的現在式──即便此時此刻也不例外。

---------------

《少年來了》完稿,最終於二○一四年春天出版時,令我詫異的是,持續有讀者吐露他們在閱讀這部小說時所感受到的痛苦。我不得不思考這個事實:我在寫這部小說的過程中所感受到的痛苦,與讀這本書的人說自己所感受到的痛苦,是互相連結的。那份痛苦的理由為何?是因為我們想相信人性,所以當那份信念動搖時,感覺到自己被破壞了嗎?是因為我們想去愛人,所以當那份愛破碎時,才感覺到痛苦嗎?痛苦由愛而生,某種痛苦便成了愛的證明嗎?

同年六月,我做了一個夢。夢境裡,我走在雪花稀疏飄落的曠野。曠野上種滿了數千數萬棵黑色原木,每棵樹的後側都有一座墳塚。從某一刻開始,我感覺到運動鞋底下踩到了水,轉頭一看,發現海浪從原以為是地平線的曠野盡頭席捲而來。我問自己,為什麼在這樣的地方設立這些墳墓?地勢低的屍骨會不會早已被全數沖走?是不是該把地勢高處的屍骨移走呢?──趁為時更晚之前,趁現在。但這件事該怎麼辦到?我手裡也沒有鏟子,水也早已淹至腳踝了。我從夢裡醒來,望著天色未明的窗,感覺到這場夢正訴說著某個重要的訊息。我將夢境記錄下來,心想這將會是下一部小說的起點。

我尚且不知道那會成為什麼樣的小說,只是寫下幾個可能從那場夢中延展出來的故事開頭,不斷刪寫塗改;直到二○一七年十二月開始,有兩年多的時間,我在濟州島租了間房,過起往返濟州與首爾兩地的生活。我感受著風、光和雨雪每分每秒發生劇變的濟州天氣,行走於森林、海邊與村莊的小路,感覺到小說的輪廓漸次清晰。我採取與寫《少年來了》相似的方式,閱讀屠殺事件倖存者的證詞、鑽研資料,凝視那些幾乎不可能轉換成語言的殘酷細節,盡可能節制有度地書寫,而自從我夢見黑色原木與海水席捲而來的那個早晨,過了大約七年,《永不告別》出版了。

我在小說創作期間使用的幾本筆記本上,寫了這樣的筆記。

生命渴望活著;生命是溫暖的。

人死,意味著屍寒骨凍,意味著臉龐上的積雪不會融化。

殺人,則意味著使生命變得冰冷。

歷史中的人類,宇宙中的人類。

風與洋流。牽繫起全世界的水與風之循環。我們是相連的,務必要是相連的。