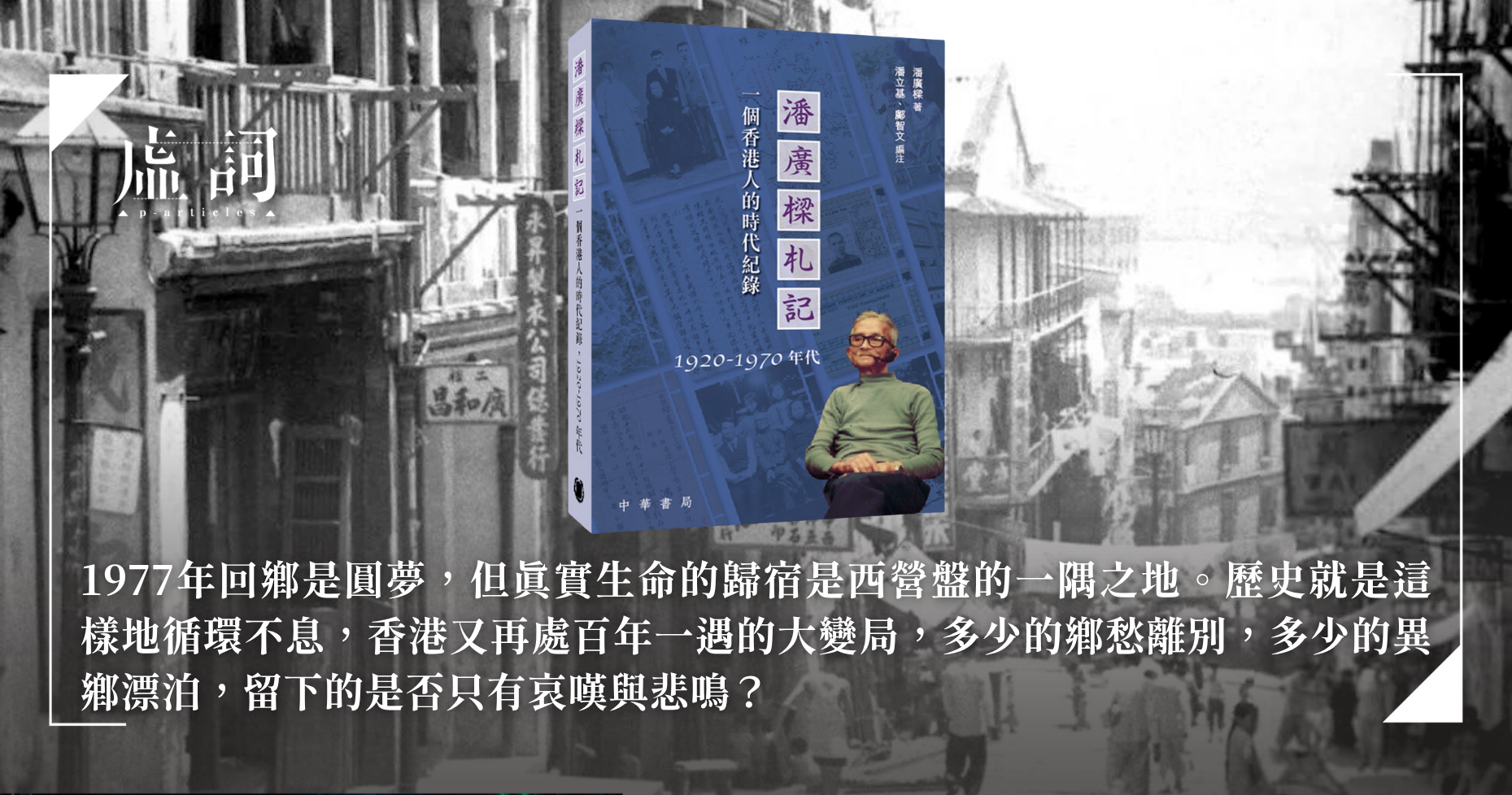

來自二十世紀的嗚呼嘆息— 《潘廣樑札記:一個香港人的時代紀錄1920-1970年代》

Template - 2025-10-23T172505.690.png

一般而言,日記是記錄每天所遇到的和所做的事情,並兼記書寫者本身對這些事情或狀況所產生的種種感受,是私密而真誠的,更是無所不記的,具有涵蓋包羅萬象、隨心而記的獨特寫作風格。然而對於歷史研究者來說,日記雖然是重要而難得的一手文獻,但往往由於寫作內容龐雜而沒有系統,以致對其研究存在一定的困難。舉例而言,筆者曾親歷編輯《幽暗已成千古患:張灝教授紀念文集》時,多位學者不約而同地提起1991年2月夏威夷大學東西方中心籌辦的「文化與社會:二十世紀中國的歷史反思」(Culture and Society: Historical Reflections on 20th Century China)學術會議部分情節,卻無法呈現會議大致情形。直至找到王元化的《九十年代日記》中才知悉其詳細的紀錄,也對當次與會者在會議中持不同的觀點有更深入的認識,筆者由之深刻地體會到日記作為歷史資料應用的重要作用。日記作為一種文體,自明清以來蔚然大觀。傳統文人向來具有逐日記載日常事務,從而檢視個人見聞、言行以及各種祈願等以達至儒家修身內省的理想人格。如曾國藩(1811-1872年)的《曾文公家訓》、李慈銘(1829-1894年)的《越縵堂日記》(1920)、文廷式(1856-1904年)的《旋江日記》、《聞塵偶記》;潭宗浚(1846-1888年)的《旋粵日記》、《止庵筆語》及鄔慶時(1882-1968)的《南村草堂筆記》(1920)、《聽雨樓隨筆》、《窮忙小記》等;或後來流行於世的遊記、出使日記、教育考察日記等,如康有為的《列國遊記》、梁啟超的《新大陸遊記》、單士釐的《癸卯東遊日記》等,皆成為尺牘範本以供學子參照模仿或抄本流行於當世。這些日記與修身意識伴隨著民國新政施行的新式教學,以及印刷業大肆發展而得到廣泛的推進,向著培養國民基本道德的目標前進。在民國元年出版的教科書第三十八課〈日記〉這樣解釋:「日記者以日為綱,以事係之,記言,記動,所以自檢也。記見聞,記心得,備忘也。記疑,備問也。記過惡,促改悔也」(注1)。二十年代後期的廣州教育界有意通過日記書寫教化新國民品德,各學校相繼出版學堂日記、學生週記、學生生活日記等。出版社如商務印書館、世界書局也紛紛推出袖珍日記、學堂日記、官商通用日記、月月日記等預製格式的日記冊,因此民初新國民書寫日記竟成一時風尚。

踏進二十世紀不久後出生於1908年(民國前四年)的潘廣樑(1908-1992年),於十歲(即1918年)始在潮連鄉間接受傳統的私塾蒙學教育。1923年後,年僅十五歲的潘廣樑前往廣州省城從事醫館、雜貨店、汽車房等雜務工作,後奔赴香港先任職於九龍洋行普通雜務;在日治時期做過清道夫、人力車夫;重光後從事回收紙業、小販等職。一般人營營役役為生計,隨波逐流,寂寂無聞地走過一生,極少人會留下文字紀錄。潘廣樑卻從十六歲(1924年)時在省城工作時開始了寫日記習慣,或逐日或逐月或逐年總結,也可能是數天追記、補寫,也會重溫、修改及重寫謄寫,但始終堅持書寫長達六十八年而不間斷,展現出其過人的毅力。其生命歷程剛好映照了二十世紀初中國歷史風雲變幻最激盪的年代,見證了革命浪潮、廣州起義、二戰廣州及香港的淪陷、六七暴動下的大時代。在大歷史的論述書寫中,個人生命更是微弱無聲,極少顯現。潘廣樑卻大隱於市,通過細膩地觀察並記錄鄉居、省城與香港等地生活中的所見所聞,為的是「暇輒以自賞,瞻前顧後,知所警惕而已」(注2);甚至效法黃庭堅(1045-1105年)在生命困頓時堅持不懈書寫「家乘」(即日記),在得失迷惑中尋找解決方法。他有條不紊地記錄家庭、個人生命經驗,輔以原始資料佐證;整理及保存約五百年的家譜以傳後人。他不是一個專業的歷史學人,卻努力深耕寫下十多本共4000頁的著作(未刊搞),內容涵蓋內地、香港的古今史話等;他不是人類學者,卻有意識地近距離、輔以長時間觀察去記述文化習俗在時間和空間中的流徙轉變;他更不是地理學家或畫家,卻畫工了得,把潮連鄉間、廣州珠江、西營盤、戰時日軍佔領香港路線等地貌細膩地描繪成圖。這些紀錄顯現出真實靈動的歷史,成為讀者去感受和探索那流動於時空中的時代脈搏。

爾後,作為潘家長孫男潘立基承襲了祖父生前所記錄的多本日記和著作,深深感受到其心路歷程,多番緬懷舊香港與故人往事。因緣際會,近年來老香港的過往點滴引起大眾的興趣,浸會大學歷史系鄺智文與潘立基利用數位人文整理方式——即光學字源辨識,把潘老先生三卷毛筆或鋼筆書寫而成的日記手稿,轉化成統一碼文字並編纂出版,以利益學界。題名為《潘廣樑札記:一個香港人的時代紀錄1920-1970年代》(以下簡稱《潘廣樑札記(1920-1970)》)一書分為三部分,包括早年回憶錄(1908-1938年)、家事雜記(1938-1959年)及家事隨筆(1960-1979年)。

前清到民國:面對不確定時代的嗚呼悲鳴

安身於西營盤第一街及第二街唐樓斗室逾世紀的潘廣樑先生,以此「嗚呼」書寫風格串起長年累月生活的軌跡。在他過世後三十三年間,其長孫潘立基不時翻閱潘老先生留世的多本日記,反覆思索其中的悲鳴之音,試圖連接上祖父與他那充滿動盪與不安的時代,在文字中感受潘老先生的「嗚呼」、「哀哉」、「嗟夫」之嘆息。如潘廣樑在敘述其父親潘廷鋆(1878-1917年):「迨至病情日甚,始在家延醫診治,詎藥石無靈,天不假年,賚志而歿,嗚呼哀哉」(注3);從省城回家見祖母李銀娘(1864-1924年)最後一面時:「奈何藥石無靈,難求續命之丹,延至是日午後末刻,瞌然長逝,嗚呼痛哉!」(注4);因戰爭與母親劉巧歡(1883-1945年)隔絕於香港與潮連鄉居兩地,潘老先生在他日記中沉痛寫下:「嗚呼!兵連禍結,母離子散、生不能承歡膝下,歿不能親事含殮……一別竟成永別,悲夫!嗚呼!」(注5)這是目睹親人離世所發出的殷切悲音,如今讀來使人有「後之視今,亦猶今之視昔」之歎。

細心讀來,潘廣樑老先生所採用的是一種刻劃著時代特徵的文體,而這種半文半白的書寫方式正是流行於民初嶺南文壇。1898年,梁啟超在其創辦的《清議報》中〈敘例〉一文中首次提出的「世紀」的概念:「安知二十世紀之支那,必不如十九世紀之鷹、額、德、日本、奧、意乎哉?」(注6)這個「世紀」概念在梁任公1900年以後的文章如〈二十世紀太平洋歌〉、〈愛國朝〉、〈少年中國說〉、〈新民說〉等,交融著傳統與創新的文體,振奮人心地向國人展示著新世紀的文明與希望以期啟發民智。如〈少年中國說〉中的「嗚呼!我中國其果老大矣乎!」、「美哉我少年中國,與天不老!壯哉我中國少年,與國無疆!」;又如〈愛國朝〉中:「泱泱哉,我中華」、「彬彬哉,我文明」、「可愛哉,我國民」(注7)。因此,晚清民初文人編寫蒙學尺牘、教科書、報刊、文章等,承此文風仿古腔悲鳴今痛以抒胸懷。再加上,康有為、梁啟超為首的維新派「公車上書」變法以高調之音捲起千浪,卻在一片悲壯聲潮中草草落幕。時局激盪,新舊相煎,半文半白式的「嗚呼哀哉」書寫格調竟成了時代悲音,騷人墨客相繼嗜好此文風,一時茶樓說書人、粵劇曲目、演說、祭文訃告等引領市井風尚。如在流通甚廣由潘達微主編的《時事畫報》中就有一篇〈萬善緣善良祭鬼文〉(1909年)中,其文書寫如下:「嗚呼哀哉!其病鬼也。…嗚呼哀哉!其煙鬼也…嗚呼哀哉!其賭鬼也…嗚呼哀哉!其嫖鬼也…嗚呼哀哉!其水鬼也…嗚呼哀哉!其火鬼也….嗚呼哀哉!其餓鬼也…嗚呼哀哉!其醉鬼也…嗚呼哀哉!其虐鬼也…嗚呼哀哉!其餓鬼也…嗚呼哀哉!其闊鬼也…」(注8)此「悲鳴」文風之流行可見一斑。與潘達微同姓的潘廣樑先生面對「生命不辰,家運多舛」時(注9),同樣發出了屬於他的時代悲音,隱約中可見其俯首搥胸之狀。此「嗚呼哀哉」之嘆息連接上時代的共性迴響在二十一世紀二十年代的香港,集體哀號著屬於梁任公式的二十世紀的悲壯之音—祈願歸來仍少年!

淪陷到日治:穿行在硝煙戰火中的「普通人」

以潘廣樑個人史為主線,但所記內容側面記錄了各階段的歷史事件,呈現普通老百姓在時代洪流中的生命軌跡,其紀錄補充了官方以外的口述文獻,其中內容涵蓋了幾個重要的歷史事件。在〈早年回憶錄〉中的〈生活變化〉總結了1923-1927年廣州省城時局躁動不安,包括了孫中山逝世後的廣東政權更替、兵變、省港大罷工及廣州暴動等事件,都對潘廣樑的所任職的汽車業帶來了生活困境。特別是在〈家事雜記〉中,通過潘廣樑所記錄的個人生活反映了一個普通老百姓在日治下的香港(1941-1945)淪陷期間的生活狀況。關於日軍佔領香港路線及當前所面對的景況,他通過描繪地圖去說明日軍先後佔領時間,這也是當時作為一名普通人對時局現狀所掌握的資訊,對於今日研究日軍淪陷時期的香港史學者提供了重要的一手史料。如他描述當時戰況的視角從所處之地旺角革履工會(廣東道393號四樓)天台俯瞰近處的九龍、遠處的港島西環,極目所見的是「歹徒搶掠」、「硝煙高衝雲端」、「西環貨艙一帶火光燭天、炮聲振耳欲聾」(注10),日軍佔領幾日後的港島仍「沿途蒼涼滿目,海傍倉庫,餘燼未熄,燄氣撲鼻」,那種驚心動魄的感官視覺、觸覺與感受乃穿行過歷史現場的親歷者方能體會。通過樸實兼具古風的文字,使讀者穿越時空身臨其境,在鼻息間仍能聞到硝煙下的恐怖。

尤為可貴的是,潘廣樑每敘述一事件,茲提供相關文獻、自畫圖形或照片等佐證,使所記錄之事更真實可信。如敘述妻子張月琴從已淪陷江門取道中山、澳門到香港,潘廣樑則自畫地圖說明其逃亡路線,並在地圖旁附上一張妻子照片以佐證(注11)。另現存遺物有食料品竝雜貨商營業許可證(1942年)、清淨伕證書(1943年)及住民證(1945年)等,說明潘氏夫婦在日據時期的求生依據。成為孤島後的香港,糧食供應因海道、陸路交通阻斷而轉運困難,故潘廣樑與妻子為維持生計,向軍政府申請食料品竝雜貨商營業許可證,從新界上水利用四轆木頭車運輸農作物到港九銷售,從大埔道山坡斜道推動滿載貨物的小車往返上水與港九之間,其中艱辛自然是苦不堪言。然國難當前,相較於生活在水深火熱的大陸淪陷區人民,潘老先生卻寬容地認為自己的苦況不以為然。

再加上,由於職業身分之便,潘廣樑往返路途中親眼目睹有「香港之虎」之稱的日本憲兵隊長野間縱容部屬草菅人命,對於審訊奸細或爆竊倉物者等公開施以摔角、灌水等刑,藉以殺一儆百之效,故夜深人靜常聞慘呼聲自遠而來,受刑者慘狀更駭人痛心。市面通貨膨脹厲害,糧食供應不足以致物價飛漲,餓殍載道,人命賤如簍蟻。西營盤的國家醫院對面「花園仔公園」(現佐治五世公園)成了亂葬崗,元福里成了公眾殮房。透過潘廣樑的描述如臨其境,如聞其聲,讓人毛骨悚然而不寒而顫。事實上,戰後生活在西營盤附近的「街坊」對這些「鬼故事」仍有所聞,東邊街最高處上的羅富國師範教育學院在戰時被徵用為日本憲兵總部,在校園的最東端的小山丘上亦曾挖出一大堆骸骨(注12)。早在1940年,「花園仔公園」下面已鋪設一條連接前國家醫院(今贊育醫院)的防空洞隧道(檔案紀錄為第一批七組防空洞中的第四所,Network No. 15 Hospital Road GCP 2/A1/817)。(注13)因此,潘老先生的紀錄使史實更顯豐盈鮮活,也側面證實這些的傳聞真實性。

比照潘廣樑的紀錄與當時任職報刊編輯的薩空了的《香港淪陷日記》便可知兩者所敘述的情況大致相同。如關於12月8日戰事初起時的紀錄,從薩空了的紀錄中可了解到當港府宣布切斷港九交通後,他觀察到九龍居民就像被斷了頭的蒼蠅一樣盲目地四處亂撞,希望找出一個過港的機會,並想方設法從當時舢舨避風塘的集散地——「公共四方街」(今眾坊街舊稱)取得偷渡回港島路線(注14)。同樣地,潘老先生與妻子分隔在九龍與西營盤之間多日後,牽掛欲絕卻無可得知對方消息,如同那隻「斷了頭的蒼蠅」一樣,後他花費重金冒險僱一小艇,幾經驚險才避過警察防線從旺角避風塘偷渡到西環尾魚市場登岸,回到位於西營盤第二街寓所。沿途所見,滿目蒼涼,餘燼未熄,不由然地發出對戰爭所帶來的困頓而感嘆:「嗟夫!婦以避難返港,以為得策安全,詎喘息甫定,又歷史重演,普天之下,幾無一處可以安身立命,戰爭帶來人類命運,亦云慘矣!」(注15)這也是潘老先生在日記中具個性化的嗚呼悲嘆文體書寫方式以體現在描述各種生活困頓時刻的感受,特別在1959年之前那段艱難歲月所書寫的日記內容,都無時無刻反映著潘老先生那面對飄忽不定命運時的悲鳴,就像一葉輕舟身處巨浪狂風之中,無依無靠。

夢迴潮連:傷哉鄉愁!

顯而易見,日記文字原貌可以管窺裡歷史上某個特定時期的文化現象。晚清廣州流行一本由黃世仲於1905年至1907年連載於《時事畫報》上的〈廿載繁華夢〉小說中多採用此語調:「嗟乎嗟乎!廿年幻夢,如此收場﹔萬里故鄉,罔知所適」(注16)。正值少年的潘廣樑離開故鄉潮連坦邊村到省城寫道:「傷哉!山牽別緒,水帶離聲,乃不情之汽笛,一鳴驚人,此生長十四年之家鄉,逐漸消逝於迷濛煙霧之中。」(注17)自父喪而輟學,並擔負養家責任到陌生的省城及香港工作,自視為「過客」的潘廣樑文中亦多處表達出其濃厚的鄉土意識。那一代離鄉寓居他鄉的僑民,生於斯,長於斯,對鄉土眷念是遊子一生的執念。中國傳統鄉土社會結構重視安土重遷,世代定居,社會流動極少。近代中國戰亂頻繁,從原居地遷居避禍他方如廣州省城、香港、台灣或世界各地,並在生活安定後,回鄉省親、祭祖修墓、建屋等乃許多國人的集體回憶,更是不朽的鄉愁文學主題。潘老先生自居省城三年未曾歸家,秋風吹起、良辰佳節、清明祭祖之際,無不興起思鄉情切。另外,為圓祖母在世時纂修家譜的願望,潘廣樑於1932年因病回鄉休養之故,著手整理家譜,並前往各房祖嗣進行探源先祖考妣查根究底,追尋始祖從宋朝至清道光年間凡十三世的普牒;及繼其十四世高祖半農公所編修的《蒼山房家譜》(1391-1831)基礎上續修錄家史,並題名為《作屏祖房家譜》(1368-1924年)。同時,他也紀錄了潘村村史、江門地方志、坦邊村志、鄉間的習俗、地貌等。在廣東省圖書館館藏現存新會潮蓮環島而居的四姓陳、盧、區、潘中,獨欠潘氏家譜未見。因此,潘廣樑日記中〈家世源流〉、〈纂修家譜〉的文字紀錄及《作屏祖房家譜》的祖先世系留世闕補了地方史史料的空白之處。他對於《家譜》的編修工作自是那鄉愁的延續,也是對自己夢鄉尋根最直接的解讀。

值得一提的是,在日記中記錄家事,錄以宗譜舊事的寫作方式,乃筆者以意仿效宋代黃庭堅(字魯直)被貶廣西期間寫下的日記所創的範式稱為「家乘」,即聞名於中國文學史上的《宜州家乘》,這也是最早的個人日記之一。他在1959年的〈續編家事雜記序〉稱:「昔黃魯直譔有日記歷書不輟,稱為家乘。予才識膚淺,烏足語此。」(注18)另據陸游的《老學庵筆記》記錄了此事:「黃魯直有《日記》,謂之《家乘》,至宜州猶不輟書」(注19)。由此可見,潘廣樑博覽群書,熟讀傳統經書;日常生活謹遵先賢古訓;編寫家譜鄉誌為思鄉懷舊,並藉文心以邦家興之作。

課子母師:為家族女性立傳

潘廣樑不僅為曾祖父潘啟茂、祖父、父親等立傳,也為家中女性成員記錄生平史蹟包括祖母李銀娘、母親劉巧歡、妻子張月琴等。從他的紀錄中可窺探晚清時期年輕孀居,孝識翁姑、撫育孤兒,後封為水清賢節婦一生堅守節志的傳統女性形象。祖母李氏為順德大良鄉儒醫李文甫長女,自幼深通經史,家學淵源甚深。據潘廣樑敘述中可知,他在十歲前留在家中學習,並由其祖母權任家庭教師,授以初學課本,稍長授以經書禮儀。而「祖母之循循善誘,使小心靈茅塞頓開,雖未入塾,以識『之無』矣。且也閒常談古論今,或述先人行誼,或說家鄉故事」(注20)。祖母主持家族祭禮,決定大事。在他離家前往省城工作,並告誡潘廣樑:「廣州為華南一大都市,四方雜處、良莠不齊,交友任事,務宜慎重從事」(注21)。在他描述下的祖母身影呈現了歷史文獻上極少見女性課子的母師形象,躍然紙上。潘廣樑後雖就讀於鍾家嗣堂,蒙學老師亦為前清科第,所讀課本包括傳統經典、幼學詩、千字文、四書五經、輔以尺牘、算術、鑑史提綱、東萊博議等。年幼的潘廣樑卻在散館後,「唯一嗜好,愛看歷史性之通俗演義,惟苦無力購買,或以此類書籍相借,輒視為至寶,暇時手不釋卷,樂此不疲」(注22)。由此可見,其祖母具有知史論史的才能對其影響尤為深遠,故他後來在閒暇時,寫下多本歷史著作留給子孫後代。

附帶一提的是,十八世紀的順德地區有馳名遠近女宗李晚芳(1692-1767)以生活經驗結合傳統女德經典著書立說,刊刻《女學言行纂》及《讀史管見》(1787年)兩書留世,傳教於家族女性成員,並刻書流通於嶺南地區及日本,影響甚深。李晚芳亦為南宋吏部侍朗李昴英(1201年—1257年)的第18代孫女,父為儒醫李心月,自幼學於父兄長姊,後適碧江梁家;而夫逝後寡居守節多年,並課子成材以振興家業(注23)。湊巧的是,潘廣樑祖母與李晚芳生命軌跡幾乎一樣,相同的家庭背景、生長地方、學習方式、才德等相同,可見其中淵源。歷史上,傳統閨閣女性治史而評史極其鮮見,隔著百年的兩位李氏女性卻有同樣的生活經驗與才德。以此為範例,值得學界深入研究順德地方的女性教育文化源流及世家家族學風形成作一探討。

靈根自植:「香港仔」情感心態史之轉變

《潘廣樑札記(1920-1970)》作為一部個人生活史,無庸置疑包含日記的私密性及感性而主觀的特徵,憶述者恰好能够在細節上填補歷史學家以宏觀、理性角度由上而下的歷史論述,使骨骼嶙峋的歷史顯得情意流轉且血肉豐滿。二十世紀四十年代初,法國年鑑學派的史學家已經開始留意到個人情感形塑歷史文化的各種面向。潘廣樑的札記時間跨度半世紀,從年少到老年,文中可以看到他情感心態上之轉變。如潘老先生在1942年的一篇日記中這樣敘述:「日人佔領香港,恰正香港開埠百年大慶,殊有「百載繁榮一夢消」之感!」(注24)這是他對英政府統治主觀上肯定了他所僑居香港昔日的繁榮以及日軍佔領後步向一朝枯榮之轉變,這種情感的傾向吞噬他面對困境時的價值取向。

如他在1944年的日記中又說:「香港方面之日軍基地,常被盟機轟炸,波及民房,無辜犧牲者,時有所聞。夜間隨時執行燈火管制,頓成黑暗世界」(注25)。這「黑暗世界」是戰爭帶來心態上的蹦蹋,也是現實的無光照明措施所致。事實上,在戰爭期間,香港島上的供電設施受到破壞。後來供電雖修復,香港中環一帶已有電燈,全城仍呈黑暗之態。據1942年1月5日報稱:「電費較以前貴,因此用電者不多」(注26)。薩空了也記下:「全港一片漆黑,街上靜得像一個死市。……干諾道一帶只有這個碼頭內還有幾盞用黑布籠罩了的電燈。深夜的九龍靜到極點……幾乎沒有一家還有燈光,九龍像死在敵人的手下了!」(注27)歷經戰爭所帶來的殘酷經驗,潘廣樑多次表示永不再來,並期待聯合國永保人類幸福,並祈願:「我們居住在太平山下之人民,過著太平之新生活也」。(注28)薩空了在獲救離開淪落的香港時也這樣說:「我相信我一定會在短期內再看到太平山,並且太平山頂飄揚的旗幟,將不在是代表任何帝國主義的旗幟,而是代表民主、自由的旗幟」(注29)。因此,日記裡的情感抒發與表達方式深受歷史情境、價值系統之轉向所影響。

另一讓人深受共鳴的情感例子,安家於太平山下西營盤的潘廣樑,成家立基於斯,滿堂子孫繞膝,他收藏著不同年代政府發出的身分證、由市政局頒發的第二街固定攤位牌照;記載著居住地址孩子的出世紙、上學成績表、工作證等提示著他屬於香港人身分的事實,日漸加深對香港的情感重疊了記憶裡的故鄉。在日記中,他多次重覆提及「香港已經成為了第二故鄉也」,尤其在1977年持著回港證,帶著兩大布袋禮物回到廣州吃著「招待港澳同胞食堂」提供的飯菜,看到文革後鄉村怵目驚心的破爛景象後,他心中的故鄉已經遠去了。在日記中,他慎重地記下回程路線,並用引號把家字括住:「即過中英界橋,在羅湖乘火車到紅磡總站,轉搭海底隧道車返『家』,時已下午四時了」(注30)。這當然不是潘廣樑的慣性使然或一時手誤,而是他來自靈魂深處的叩問:何處是吾家?這也是許許多多香港人對身分認同的演變過程及心態之轉變。1928年,他剛從省城到香港時稱「遠涉陌生之香島,只求生機,何必戀棧」,在此地只是「僑居」或「寄跡」。根據鄭宏泰的研究指出於1949年以前,中國內地和香港之間基本上沒有正式設立海關,民眾可以自由進出或定居。因此,國內出現重大政治或災難時,大量難民南來;日據時期大量香港居民回鄉,後大陸陷入內戰,難民南來潮湧起。由此香港在1949年前,被稱為「無根的城市」,華人寓居於此,沒有歸屬感(注31)。潘廣樑的日記中,夾敘香港與潮連交通地形、風俗習慣等,同時羅列或自繪多幅地圖表示兩地之間距離,可見潘老先生對鄉土情感歸屬之轉變。

潘廣樑自二十歲起就到香港工作,此中生活點滴都沒有離開過香港,特別是經歷了「三年零八個月」,結婚生兒育女,及後看著兒孫長大成人,縱使夢裏還有那「河水彎又彎」及「滿地青翠」的潮連,但香港已是他生命的全部,或者潘老先生心懷「香港是第二個家」的想法,誠如唐君毅教授所言:「無論其飄零何處,亦皆能自植靈根……」,由「花果飄零」終必「靈根自植」。潘廣樑離鄉別井,最終「落地生根」的是香港。1977年回鄉是圓夢,但真實生命的歸宿是西營盤的一隅之地。歷史就是這樣地循環不息,香港又再處百年一遇的大變局,多少的鄉愁離別,多少的異鄉漂泊,留下的是否只有哀嘆與悲鳴?

面對這樣珍貴材料,筆者的興奮非筆墨所能形容,本身一直關注西營盤的歷史發展及新材料的發掘情況。早前參與編輯《百般未央:般咸道官立小學二十周年校慶暨孫中山銅像復修特刊》一書時,對於西營盤地區的歷史變遷產生一些疑問,皆在此書中得到印證。潘廣樑日記中的〈家事雜記〉及〈家事隨筆〉部分,詳細地記錄了西營盤附近街道發展、辦學團體等,包括現存其兒子、女兒就讀的伯南書院(1959年開辦)及玫瑰女子書院的學生證、畢業證書、照片等文獻,為西營盤歷史研究提供了珍貴的一手資料。特別讓人驚喜的是,西營盤街坊常有傳聞西營盤高街原稱為第四街,後因忌諱改稱高街;但苦無資料佐證。在潘廣樑的〈自置樓宇一層〉一文中夾雜了一份1964年的正街永豐樓的售樓書證實了這點;1966年,潘老先生為〈賣樓買樓經過〉一文所繪的地圖仍標示舊稱第四街。到1967年,〈新居入伙記〉中的地圖卻一條街兩個名稱,只是高街二字以括號表示。由此可見,潘老先生在當時亦注意此細節,並為此留下紀錄,以供後世參考。

總括而言,潘廣樑書寫日記絕非一時興起,或遭遇巨變後突然產生的念頭,其書寫本身含有己學修身,立言而傳世的寫作意圖。在〈續編家事雜記序〉以黃魯直的日記相比擬,並希望:「前事不忘,後事之師,何由反省之所改勉耶…俾下一代偶爾翻閱本冊,回首前塵,溫故而知新」(注32)。日記中,他不僅表達出傳統修身齊家價值取向,又突破了傳統文人日記中讀書內省的模式,文中更具見聞之累積。在共和國教科書系列的新國文課第一課〈讀書〉一文這樣說:「學生入校,先生曰:汝來何事。學生曰:奉父母之命來此讀書。先生曰:善人不讀書不能成人」(注33)。潘廣樑出生於前清,只受教於傳統經學啟蒙;其父親多番叮囑他多讀書以學一技之長而謀生。但後因父喪家貧而中斷學業,使潘廣樑常以未竟父志為憾事;因此之故,他凡遇有機會則抓緊讀書,終其一生孜孜不倦地書寫,把所見所聞、趣事、鄉俗等記錄在案。此書所記之事雖受個人視角所限,但日常瑣碎在他的圖文並茂中,增加了可讀性,更為華南地區地方社會文化歷史提供了重要的史料。

註1:〈第三十八課:日記〉,商務印書館編:《共和國教科書新國文》,第七冊,(上海:商務印書館,1912年),頁24。

註2:潘立基、鄺智文合編:《潘廣樑札記:一個香港人的時代紀錄1920-1970年代》,頁2。

註3:〈我父行誼〉,《潘廣樑札記(1920-1970)》,頁12。

註4:〈祖母逝世〉《潘廣樑札記(1920-1970)》,頁30。

註5:〈母親在鄉逝世〉,《潘廣樑札記(1920-1970)》,頁115-117。

註6:梁啟超:〈《清議報》敘例〉,《飲冰室合集》,第二冊,(上海:中華書局,1932年),頁30。

註7:梁啟超:〈愛國朝四章〉,《飲冰室全集》,(上海:中華書局,1934年),頁621。

註8:喆:〈萬善緣善長祭鬼文〉《時事畫報》,20期(1909年),頁16。

註9:〈早年回憶錄序〉,《潘廣樑札記(1920-1970)》,頁2。

註10:〈日軍佔領香港〉,《潘廣樑札記(1920-1970)》,頁100。

註11:地圖詳細標示其妻逃亡路線可見〈婦避戰禍返港〉,《潘廣樑札記(1920-1970)》,頁93。

註12:張雙慶:〈我和般含道9A號〉,載陳躬芳主編:《百般未央:般咸道官立小學二十周年校慶暨孫中山銅像復修特刊》(香港:般咸道官立小學,2020年),頁55。

註13:黃棣才:〈百載甘泉:般咸道9A號與教育及師範歷史〉載陳躬芳主編:《百般未央:般咸道官立小學二十周年校慶暨孫中山銅像復修特刊》(香港:般咸道官立小學,2020年),頁27。

註14:薩空了:《香港淪陷日記》(香港:三聯出版社,2015),頁16-21。

註15:〈佔領地之生活〉,《潘廣樑札記(1920-1970)》,頁102。

註16:〈序〉,黃小配:《廿載繁華夢》,國學典籍網,http://ab.newdu.com/book/ms42037.html (瀏覽日期:2025年7月20日)。

註17:〈佔領地之生活〉,《潘廣樑札記(1920-1970)》,頁24。

註18:〈續編家事雜記序〉,《潘廣樑札記(1920-1970)》,頁86。

註19:陸游著、李劍雄、李德權校:《老學庵筆記》,卷三,(北京:中華書局,1979年),頁33。

註20:〈童年時代〉,《潘廣樑札記(1920-1970)》,頁13-15。

註21:〈離家赴省〉,《潘廣樑札記(1920-1970)》,頁23。

註22:〈童年時代〉,《潘廣樑札記(1920-1970)》,頁19。

註23:有關李晚芳之生平事蹟,可參考劉正剛整理、李晚芳著:《李菉猗女史全書》(濟南:齊魯書社,2014年)。

註24:〈戰時非人生活〉,《潘廣樑札記(1920-1970)》,頁103。

註25:〈佔領地之生活〉,《潘廣樑札記(1920-1970)》,頁109。

註26:薩空了:《香港淪陷日記》(香港:三聯出版社,2015),頁222頁。

註27:潘立基、鄺智文合編:《潘廣樑札記(1920-1970)》,頁128。

註28:薩空了:《香港淪陷日記》,(香港:三聯出版社,2015),頁248。

註29:〈序〉,黃小配:《廿載繁華夢》,國學典籍網,http://ab.newdu.com/book/ms42037.html (瀏覽日期:2025年7月20日)。

註30:〈回鄉雜記〉,《潘廣樑札記(1920-1970)》,頁244。

註31:鄭宏泰、黃紹倫:《香港身份證透視》(香港:三聯書店(香港)有限公司,2004年),頁7。

註32:〈續編家事雜記序〉,《潘廣樑札記(1920-1970)》,頁86。

註33:鄧康延:《老課本新閱讀》(蘭州:甘肅人民出版社,2014年),頁19。