白頭翁

初夏降了第一場黑雨,半山積水沿住城市的護土牆流至廟前公園的引水槽,山谷裡的樹都吸飽水,喜盈盈地俯瞰雨裡憂愁落淚的臉孔,人類衣食住行無不降服於這災劫。

我的屋子就在附近,一間小平房,幸得每年修繕,不太漏水。至於噪音,住在繁榮的城市總不能避免,也不只雷雨。

可是家門前的大葉榕上有個新建的鳥巢,前幾天聽見白頭翁的雛鳥試啼,我爬上樹窺探,牠的父母馬上迂迴俯衝,兇惡得很。

雨點愈來愈密,把天空扎成一團刺痛的雲霧。那對鳥父母可能怕重重的雨點折翼,整個早上都不見蹤影。

我又爬了上去。

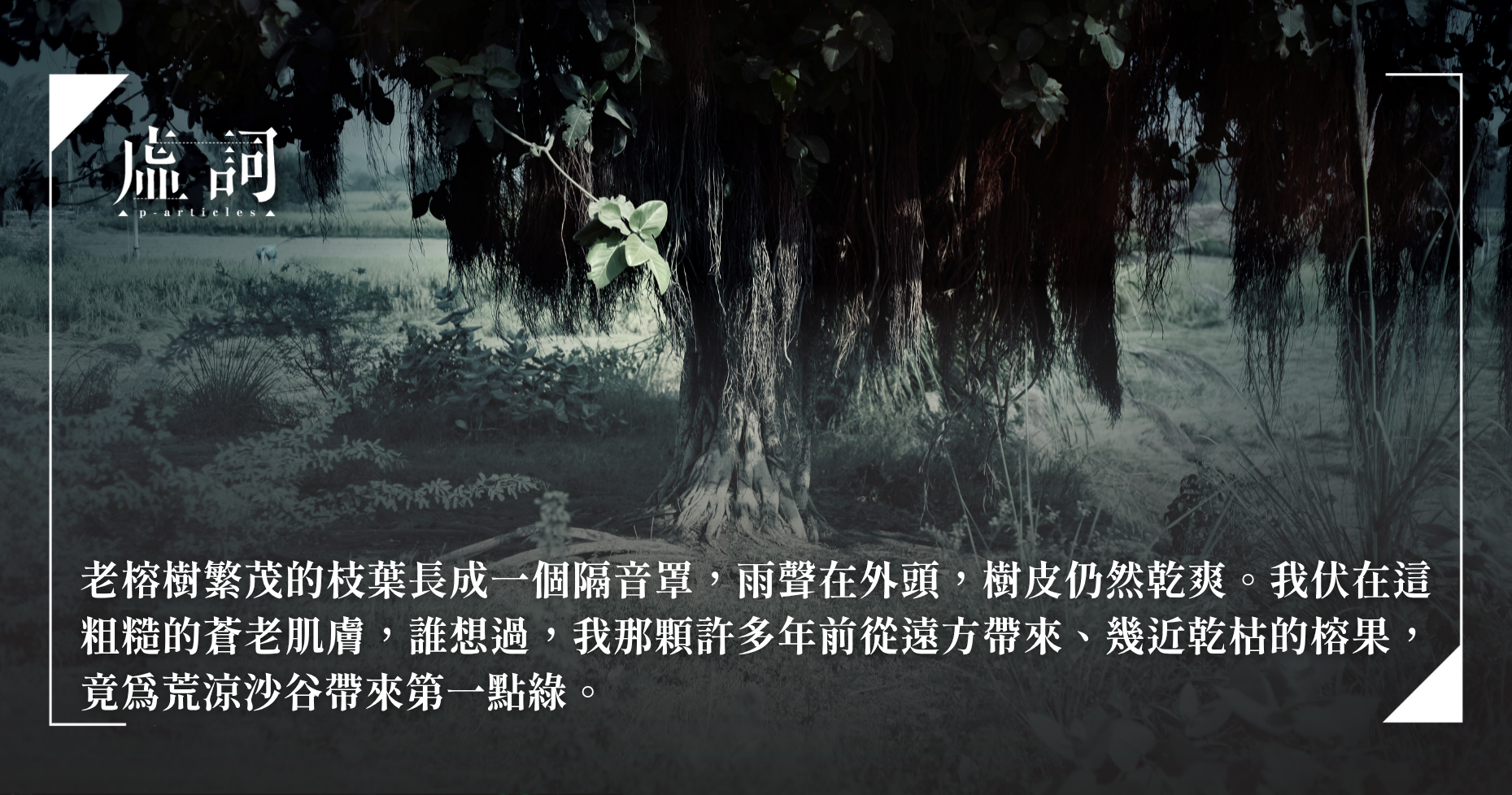

老榕樹繁茂的枝葉長成一個隔音罩,雨聲在外頭,樹皮仍然乾爽。我伏在這粗糙的蒼老肌膚,誰想過,我那顆許多年前從遠方帶來、幾近乾枯的榕果,竟為荒涼沙谷帶來第一點綠。真的過了許多年。及腰的小可愛長成遙不可及的大樹。

鳥巢完好,四隻雛鳥張合著嘴,眼睛還未開。牠們甚麼也不懂。層層榕葉把風雨隔絕在外。

一把半折的傘跌宕前來,傘下露出人字拖,和皺爸爸的腳背。他是屋子的管理員,就住在旁邊。他跨進我的屋,撥弄發白的頭髮,打個招呼,便逕自檢查房頂和牆角的水溝。

最近我在想,他這副衰老的相貌,真像某個許多年前的故人。

當濕土仍是浮沙,初來的我輕輕碎步,便揚起捅破瞳孔的沙塵,袋裡的榕果掉出,成了樹苗。一位乾屍狀的白髮老人路過,攜同瘦小的妻兒跪拜,抱住我的腳,哭訴荒谷的生活太苦。

淚水落在沙子上,那樹苗便長大一些。於是他們更賣力哭訴。我成為了荒谷的植林人,傷痛把無垠沙丘化為綠州。他們在第一場雨中跳舞,跳了整個夏天;又以離榕樹不遠的新樹為房子,我的在樹前,他們的在旁邊。後來多了幾個和他們幾分相像的人,在旁邊的旁邊的樹蔭下住下來。他們死了,又有些和他們幾分相像的人住進來。再後來,人都長得不像了。唯獨這管理員,又有幾分相像。人太多,我分不清。

他說他回去了,今天不會有人來。

我本想讓他在鳥父母回來前,幫忙照看巢裡的雛鳥。畢竟鳥不會流淚,不懂得求神保佑。可是那孤獨老人的空屋,怎比得上受風雨滋養的老榕樹?

他走到門邊,又折返屋內,跪在我身前的軟墊上說:

「希望仔女安安全全,有空看看我——沒空也好,起碼生活得好。」

他的兒女十多年前一個接一個搬走,搬到摸不著的旁邊。那些樹都長得很高,比老榕樹還高;有些長在半山,有些長在海岸,有些長在密林,掙扎著求一縷陽光、一絲養份。那些樹都生了銹,在雨中剝落;那些人都憂愁地躲在裡頭,擁抱傷痛,和發黑的樹一同萎靡。

叩頭聲像滴進引水槽的眼淚,他摸摸擦破的頭皮,打個火,三炷給我,一根給自己。鳥父母從簷下飛回榕樹上乾爽的巢,屋外依舊雨嘩嘩。