教學與寫作之間的自渡──曾詠聰《浮間舟渡》新書分享會紀錄

報導 | by 孔銘隆 | 2025-10-15

從《戒和同修》、《千鳥足》到《浮間舟渡》,幾部作品之中,都能看到曾詠聰以教師和作家這雙重身份出發,思考成長和教學,他的文字始終貫徹在教學場域中的內省溫度與對話渴望。在他的作品裏,對教育的詰問似乎是一種主調,在體制與理想、社群與自我之間,持續的思索與掙扎。2025年9月6日,他為散文集《浮間舟渡》出版,在界限書店舉辦新書分享會,邀得曾繁裕對談,討論文學創作教學。

教師的Ego、權威誘惑和「鈍化」的陷阱

對談剛開始,曾詠聰便以他一貫略帶自嘲的幽默語氣,刺進他身處其中、感受最烈的教育現場。他未有從新書的文本或書寫技巧切入,而是指向對他來說更核心、更普遍的困境──教育體制。

他說道,在教學場域,教師這個身份自然被體制賦予權威,很容易便在教室之中,獲得學生的注視,建構起一座巨大的"Ego"。他憶述起大學時期的散文課,那是一段極疏離與荒誕的經歷。「大學同學本來就很少見的,關係很疏離,有些同學讀了多年後,去到畢業禮也沒見過。」然而,比同學間的疏離更讓他印象深刻的,是課堂本身。他講述了當時的教學模式:「課上,教授打開一個PPT,上面是教授自己的散文作品,然後他便讀起自己的散文……讀着讀着,他自己就哭了起來。他被自己的散文感動。接着最後那兩個小時就開始播電影。然後一堂就這樣就完了,整門散文課也就這樣完結了。」

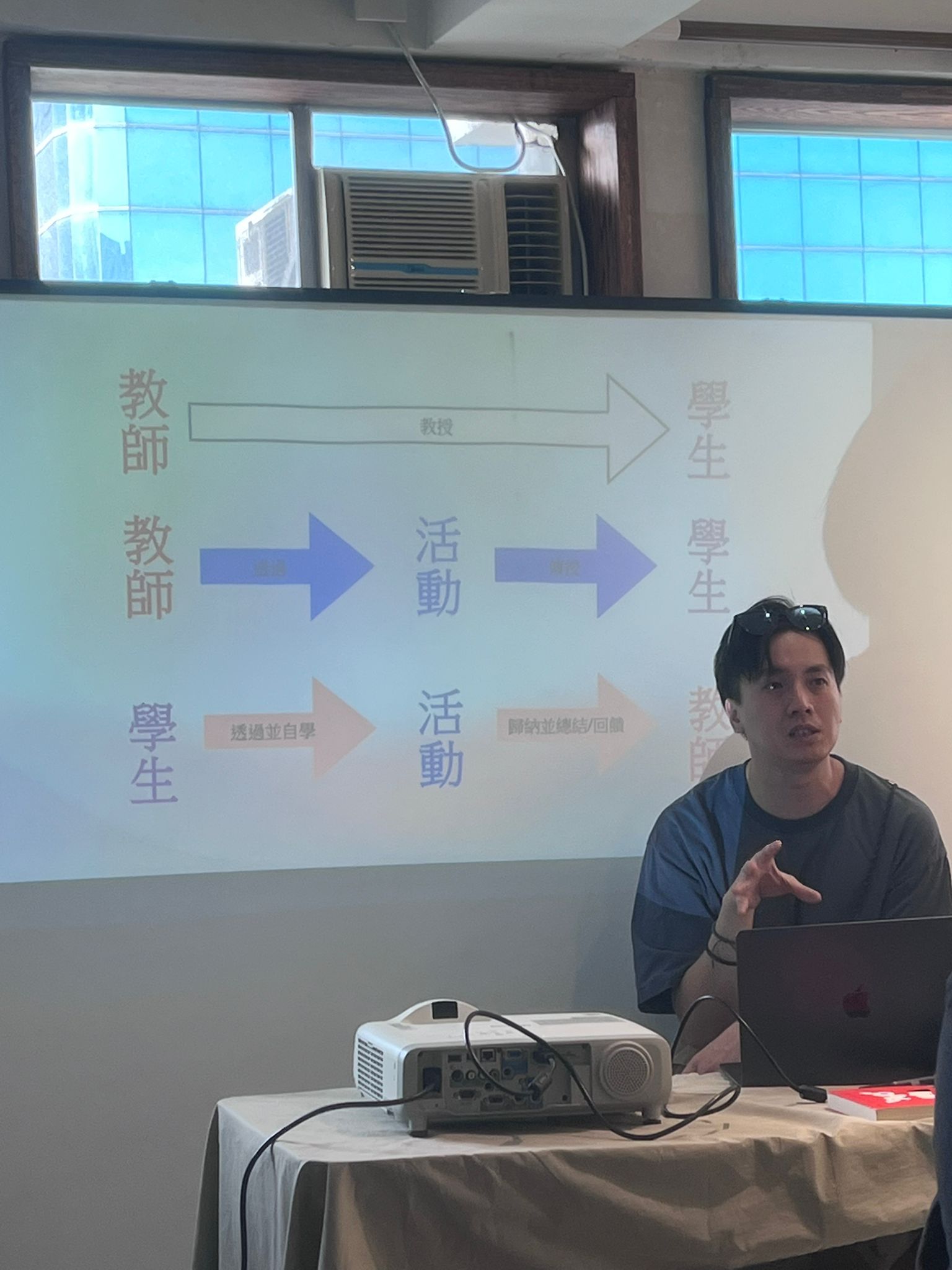

這段描述引來聽眾一陣笑聲,但曾詠聰隨後提出的嚴肅詰問,這種單向的、沉浸於自我感動的知識灌輸,是否合宜的教學?這個過程,被他稱之為「鈍化」。他引用法國哲學家雅克.朗西埃(Jacques Rancière)的觀點,進一步解釋這個觀念:「在教與學之間,存在兩個意志,如果兩個意志是從屬關係的話,便是鈍化。」如果在這種教育模式底下,學生不再是一個獨立自主的意志,而是會淪為一個被動的接收器,其自身的思考能力與批判精神,在這個從屬關係中被逐漸磨損與削弱,最終變得遲鈍。

這種「鈍化」過程的根源,正在於教師Ego的無限膨脹,他戲稱這是「廢老思想」。這種因權力而生的「廢老思想」無關年齡,就算是一個二十三歲、月入三萬六的新晉教師,在日復一日「我叫你站起來,你就站起來」的權力鞏固中,也極易自我膨脹,最終落入窠臼。

無知的課堂

為了抵抗這種權威的慣性和思想僵化,曾詠聰從朗西埃的著作《無知的教師:關於智力解放的五堂課》(The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation)中找到啟示:一位法國教師,在法國大革命後被迫流亡荷蘭,在當地教學,而他只會法語,但他們學生只會荷蘭語,他們之間的語言完全不通。於是,他派了一本法文和荷蘭文的雙語對照本,沒有教授任何內容,然而,他的學生竟能自行研習,並就課堂內容開始討論。到學期完結,學生甚至能用法文討論,寫出像樣的報告。曾詠聰認為,真正的教育並非單向的灌輸,而是創造一個平等的環境,兩種平等的智力,共同面對當前的知識。他笑言,他學校的副校長曾戲稱他的課堂是「全校最沒有紀律的」──學生可以隨意走動,可以即時反駁,甚至質疑。他反思:到底課室裏哪些學生正在學習,是安靜坐着點頭的學生,還是走來走去那些學生?我們其實無法分辨。

他更分享了自己修讀教育文憑(PGDE)時遇到的經歷。其中一門課,一位老教授問道:「如果你上課時寫錯字,有個學生指正你,你應該怎樣做?……千萬不要承認。你要說有另一種寫法。」而另一門課,一位日本教授卻給出截然相反的答案:「課堂上,如果你做錯某些事情,你應該即時鞠躬,告訴所有學生,我做錯了,但我會認錯。」這兩種截然不同的態度──「死不認錯」與「真心承認」,彷彿是兩種教學哲學和教師"Ego"的擺位。他顯然選擇了後者,一種更為真誠、更願意放下身段與學生平等對話的姿態。

用多元教學活動解放智力

在分享會的下半段,應聽眾要求,他展示了他文學課上的課堂活動,藉此窺見他那「最無紀律」課堂裏的活潑與巧思。學生會在家中先觀看老師預錄的教學影片,初步了解課題,回到學校的課堂,則是討論、互動的時間。

曾詠聰以周邦彥的《齊天樂・秋思》一課為例,展示以流行音樂引導學生理解古典文學。他請學生分成兩組,一組分析周杰倫的《煙花易冷》,另一組分析《東風破》。學生要像推銷員一樣,「推銷」自己負責的歌曲,向老師闡述其意象之美、情感之深。在學生對自己歌詞中的景物意象與情感轉化有了初步的體會後,他再拿出「終極大佬」──麥浚龍的《櫻吹雪》。這首由林夕填詞的歌曲,歌詞中的典故極度密集,很難理解。學生需要像做大學研究一樣,分組探討《櫻吹雪》中的佛教意象、文學典故等。最終回歸到《齊天樂・秋思》中「景物意象如何化成感情」的核心。

作者的窘迫與漂浮的寫作群體

話題從喧鬧的教學現場,轉向個人創作時,曾詠聰和曾繁裕都提到作為「香港作家」的窘迫。曾詠聰坦言,他曾經很介意在講座介紹中,自己的身份先被介紹為「中學教師」,然後才提及他的寫作經歷。他覺得他的寫作生命比教書更重要,但隨着時間,他慢慢接受了這種雙重身份的共存,甚至覺得因為文學,他的教學才有了更高的平衡。

然而,作為「香港作家」的身份,依然讓他備感焦慮。曾繁裕分享了他在丹麥的一段經歷:他參加了當地一位作者的新書發佈會,現場人頭湧湧,氣氛熱烈,後來才發現,台下觀眾幾乎全是作者的朋友。他突然之間覺得這件事很悲哀,文學好像不能夠接觸到文學圈以外的大眾。這個觀察,也刺中了曾詠聰的痛點。他說當有心懷文學夢的年青人熱切地向他請教如何出書、如何讓更多人看見時,他內心充滿了矛盾與掙扎,每次告訴他們如何做的時候,就好像在導一個人邁向絕望。這份苦澀的坦誠,道出了在香港社會中文學的商業價值低微、讀者群體萎縮的當下,許多本地創作者的無奈與蒼涼。他笑道,自己的書印量不過千本,還時常被編輯催促把倉存領走,這種現實與外人對「出書」的浪漫想像,形成了巨大的反差。

兩人亦談及香港文學社群的生態。與日本、台灣等地文學聚會的恆常與熱烈相比,香港的文學交流似乎更依賴個人機緣,缺少一個穩定的公共空間讓創作者碰撞火花。在香港文學場域,創作者好像都沒有太多聚會,很多時候都是圍內自辦,玩完之後就是那批人熟了,就繼續進行。這種狀態,恰如個體在汪洋中獨自漂流,像《浮間舟渡》這個書名。

日常與回憶的凌亂

回到新書《浮間舟渡》本身,曾繁裕道出他的觀察:他認為這本散文集最大的特點是其「日常感」,書中對動漫、商場、流行文化的描寫,能輕易與年輕學生建立連結。與此同時,他又指出,書中跟《千鳥足》相似,都貫穿着一種「對回憶的執迷」。

曾詠聰對此深有同感,但他覺得《浮間舟渡》的散文作品試圖在書中超越單純的懷舊,這種超越,便使得《浮間舟渡》比前作《千鳥足》更為混亂。他以書中一篇談及「輕生」的文章〈思想實驗〉為例,他寫的是自己小時候的記憶:他目睹同校學姐企跳,在下週的週會上,視藝老師被逼上台,解釋由校方推測的「學生企跳原因」。雖寫記憶,但他更想探討的是,為何當時的大人與制度,似乎在默許甚至助長這種「逼小朋友去死」的氛圍。他將個人記憶與當下的社會現實扣合,透過回憶童年目睹學姐企圖跳樓的創傷,去詰問我們今日應如何面對年輕一代日益嚴峻的精神健康危機。他反抗那種「你長大了就會明白」的長輩式的論調,堅持用文字書寫這個正在劇烈變動的世界,即便這意味着自己或終將成為下一代眼中的「老屎忽」。

這種回憶過去,源於一次飛往馬爾代夫的旅程。在低飛的機艙中,他俯瞰下方島嶼的燈火,心中突然浮現一種哲學的叩問。「當我們在無限的時間和無限的空間中,我們的存在到底有什麼意義?」他說道,「我不認識他們,他們不認識我,然而我們因為在無限的空間和無限的時間中,那一秒相遇,好像有了存在的意義」這種對個體存在之渺小與偶然的深刻體會,讓他最終選擇了在日本交流時看見的車站「浮間舟渡」為書名──在漂浮不定的生命旅程中,坦然接受一切的偶然與流逝。

自成一渡

座談會的尾聲,曾詠聰回憶起自己獲得第一個文學獎──中文文學創作獎。那首得獎的詩,投稿前曾被一位文學雜誌編輯以「太過日常,沒有任何公共性」為由退稿。在極度失望之下,他一字不改地將詩稿寄去參賽,最終卻獲得了獎項肯定,從此才慢慢在文壇嶄露頭角。文學創作充滿了許多或然性,只要一直寫作,最終可能都會獲得自己想要的東西。

從課堂上的身位重構,到寫作中的身份焦慮;從對回憶的挖掘和抽離,到對存在意義的哲學思辨,這場分享會展現了一位香港寫作人、教育者的真誠、掙扎與堅持。《浮間舟渡》這本書,這場分享會,談寫作,也談文學創作教學。在這個某些聲音過喧囂的時代,不甘於被噪音掩蓋的寫作人、教育者,似乎注定抽離而孤獨,只能憑藉自己的思考與實踐,自成一渡,渡己,亦渡人。