SEARCH RESULTS FOR "孔銘隆"

書寫,與曾經的自己和解 ──翟彥君《夏花與秋葉》和趙曉彤《閒》新書分享會活動紀錄

報導 | by 孔銘隆 | 2025-11-18

香港作家翟彥君與趙曉彤今年分別出版了新作《夏花與秋葉》與《閒》,兩人在新書分享會上一同對談。兩人跳脫傳統單向講述,轉而以「我曾經……」為引子,帶領聽眾共同剖白成長傷痕。兩位作者從沉悶反叛的校園歲月出發,細述師長權力帶來的創傷、自我認知的迷惘,以及寫作如何從私密宣洩轉化為療癒與連結的橋樑。翟彥君勇敢揭露高功能自閉傾向,趙曉彤則在教學中看見昔日自我,雙雙強調書寫能梳理創傷、喚起共鳴。

Yet are we tomorrow’s men

散文 | by 孔銘隆 | 2025-10-29

孔銘隆傳來散文,憶述自己在母校校歌歌詞「yet are we tomorrow’s men」,察覺到「男孩」(Boy)與「男人」(Men)的分野。在缺乏異性目光的男校的成長歲月中,一眾男孩們的童真得以肆意,卻也習慣將柔軟情感藏於剛強姿態背後。高中班主任「光頭佬」在課堂與Facebook上分別展現出嚴肅與詼諧的一面。當孔銘隆投身教育後,發現自己亦如中文課本裏「老父親的影子」,不擅言辭。

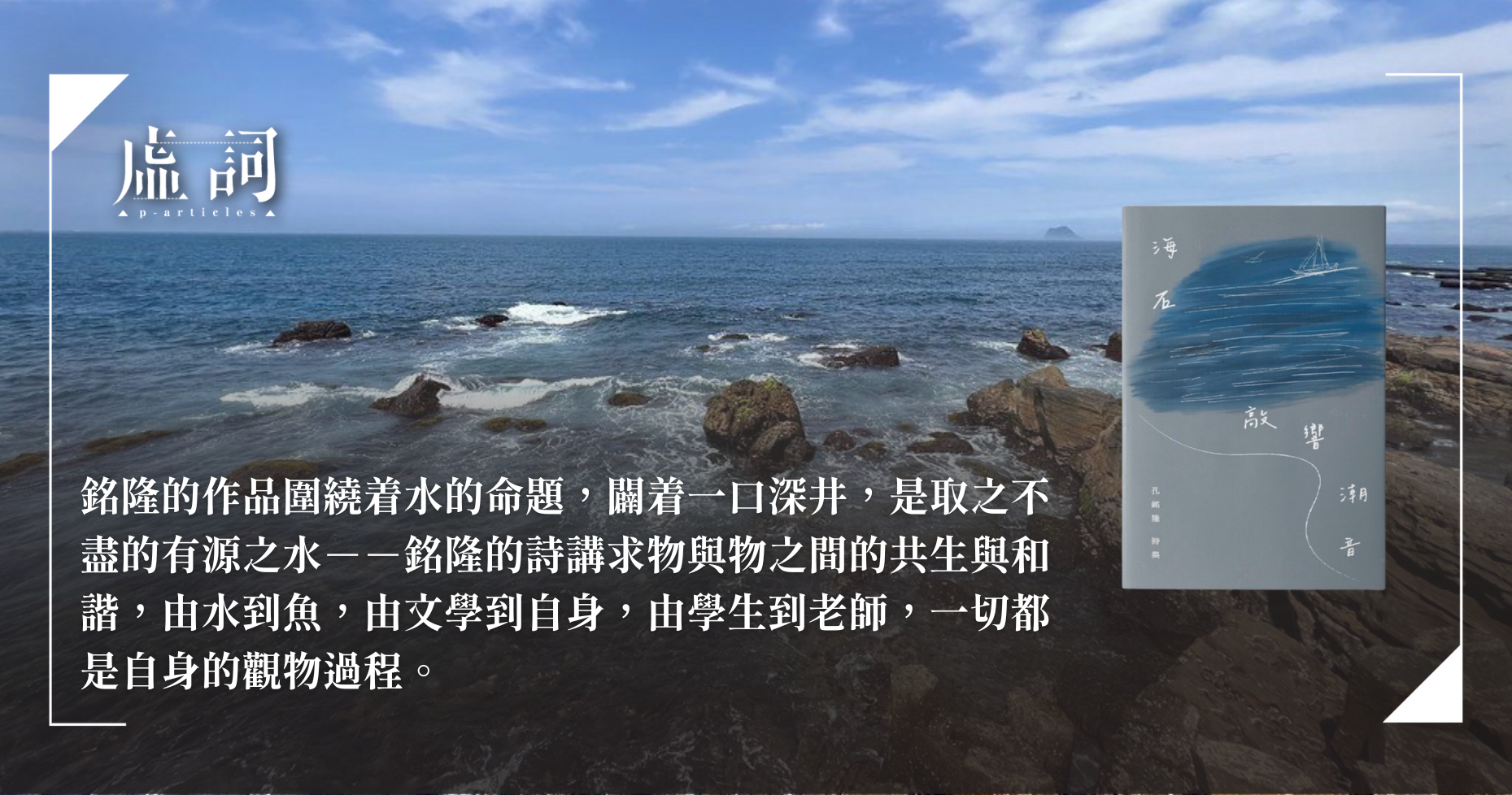

《浮間舟渡》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2025-10-17

香港作家兼教師的曾詠聰於9月出版了個人第二本散文集《浮間舟渡》,集內共分為分〈外篇〉、〈雜篇〉及〈內篇〉三輯,從中展現出曾詠聰如何觀照世界及近年的頓悟。虛詞編輯部由此組成小輯,收錄三篇文章,包括同為香港作者的曾繁裕在《浮》的序文,講及曾詠聰以內省與書寫,無限接近文學與記憶那無法直視的「本體」;曾詠聰與曾繁裕二人在新書分享會側記,一窺二人從教學現場到作家創作的所思所感;李浩榮以筆訪形式訪問曾詠聰,就書中內容延伸,探討曾詠聰對詩、小說與哲學等不同文類的看法與價值取態。

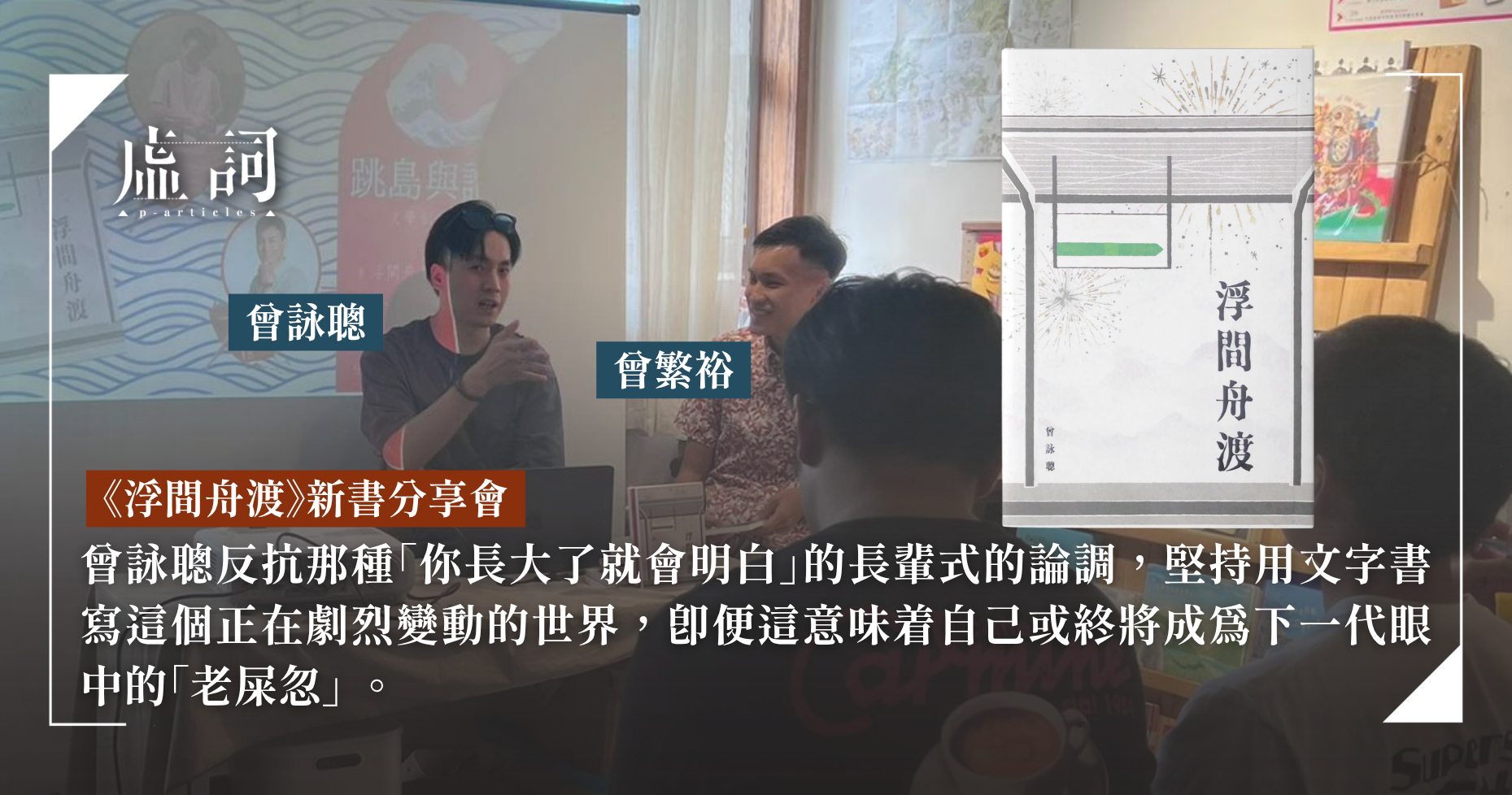

教學與寫作之間的自渡──曾詠聰《浮間舟渡》新書分享會紀錄

報導 | by 孔銘隆 | 2025-10-15

香港作家兼教師曾詠聰於上月出版第二本散文集《浮間舟渡》,並與作家曾繁裕在新書分享會上對談。會上,曾詠聰從教育切入,批判教師權威易致學生思想「鈍化」,並受哲學家朗西埃啟發,主張透過多元活動創造平等、解放智力的課堂。在創作上,《浮》延續其「日常感」與對回憶的執着,更試圖連結個人記憶與社會現實,並坦誠道出香港作家的窘迫與文學社群的孤寂。

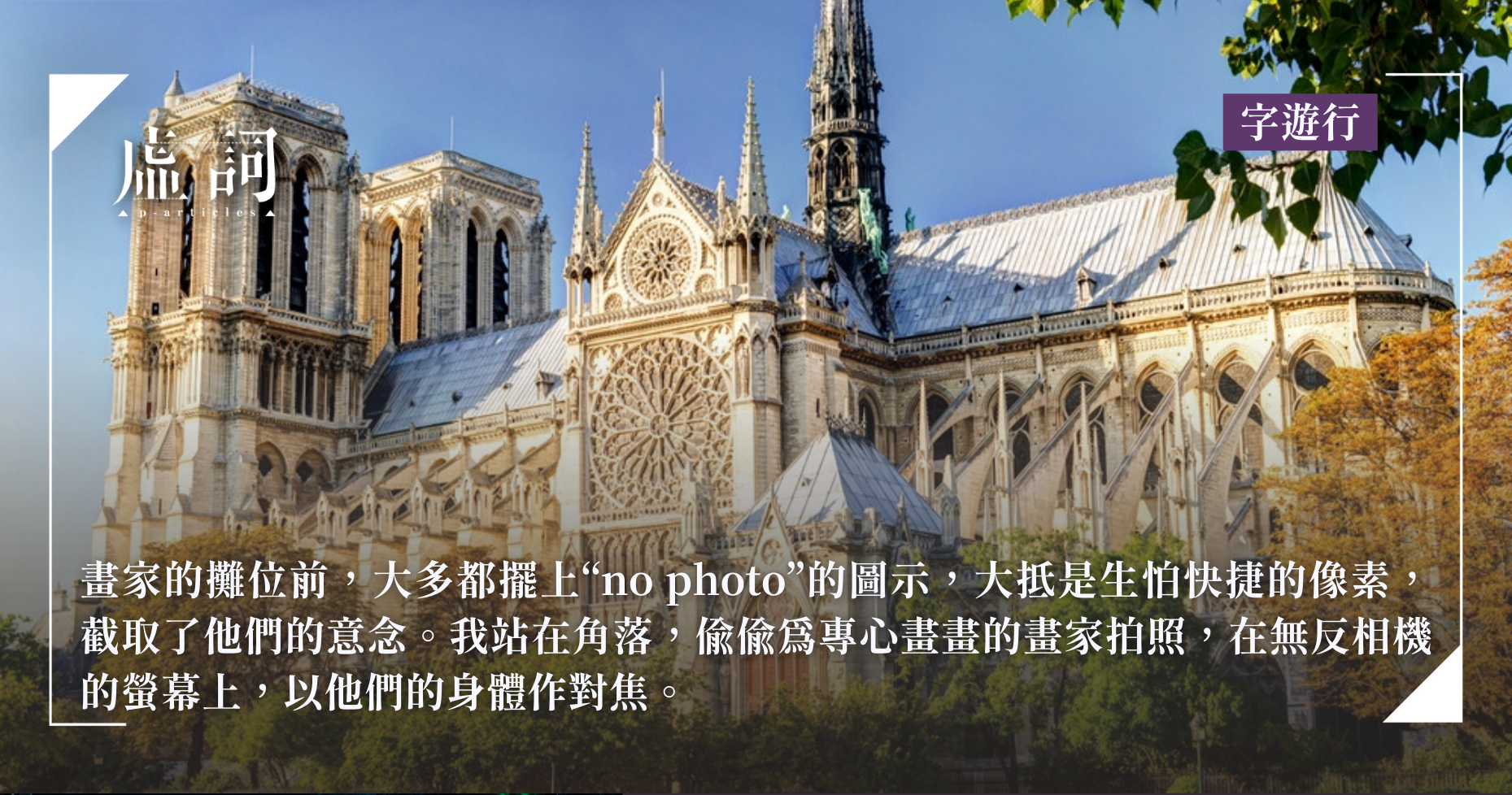

【字遊行·巴黎】Windows

字遊行 | by 孔銘隆 | 2025-08-29

孔銘隆遊走在巴黎的各處熱門景點,因語言的限制使其不得不與AI交流心中悠然生起的疑問。在藝術薰陶的氛圍下,巴黎街頭滿是自行一派的畫家,瘋癲的作派是對秩序的反諷;抽象的筆觸是對瞬間的印象痕跡。20歐羅的交易,買下的是一個瞬間的共鳴,一個你與陌生人之間的交流,用畫筆與眼神完成的對話。