【教育侏羅紀】校舍

教育侏羅紀 | by 孔銘隆 | 2024-02-20

每當我乘車行經觀塘道,到啟業邨附近,我都會朝母校舊校舍張望。自遷校後,這座校舍一直荒廢。曾經聽過一些傳聞,說校舍會撥給一間小學,翻新重用,又說會拆遷,用作建新樓房。儘管傳聞紛亂,但校舍都是維持原況,一直坐落在繁忙的大道旁。

新校舍位於斜坡上,跟舊校舍相距不遠。其實我對舊校舍沒太多感覺,畢竟我只是讀了一年半的時間,然後就搬遷了。以前每天放學,都會路經舊校舍,遷校後,舊校舍外牆浮現了很多塗鴉,一開始定期有工人把它塗白,但後來已沒有人管理。學校更曾一度懷疑是我們所為,有天早會,刻意強調舊校舍己安裝閉路電視,又有人定期巡邏。然而,這件事很快便被推翻了。

有天放學,我和幾位同學路過,發現停車場的鐵閘半掩,於是我們便好奇,走了進去。校舍是圓桶型的,採光不太好,整個校舍都是陰陰沉沉的,從操場望天,天彷彿成了井口。我們到了幾個課室,裏面仍擺放着桌子、椅子、文具,只是很凌亂,吊扇已經掉下來,壁報板被人塗污了。

我們走回操場,發現地上有一個人形物體倒臥了,那時我們都驚恐萬分,身體立即顫抖起來,腦海浮出一幕幕電影劇情,生怕自己成了某號人物的代罪羔羊,就此斷送了終身。我們抵住身體的顫抖,湊前一看,才發現地上躺着的是一個塑膠假人。於是我推想,停車場的鐵閘和地上的假人,都是某紀律部隊演練的痕跡。

傳媒人雲海是我校舊生,他的鬼故事經常提到九龍區某校園,大抵就是這所校舍。記得他曾在電台節目說過,校門外的路口是交通黑點,不少車轉出大路時,莫名地跟其他車相撞。搬離這古老的校舍後,好像跟以往的陰沉之氣割斷了。

然而,陰霾沒有隨着遷離而揮走。中一時,我曾在放學途中目睹死亡。那天,我行經坪石邨,看到有群人正圍著圈,有一條封鎖線攔着趨前的街坊,他們的視線中央,放了一個綠色的帳篷。身旁的街坊說,她是菲傭,好像抹窗時失足墮樓,有些人又說她是因欠債而輕生。直至有些街坊發現了我,便把我趕走。我終究還是沒有看到血。

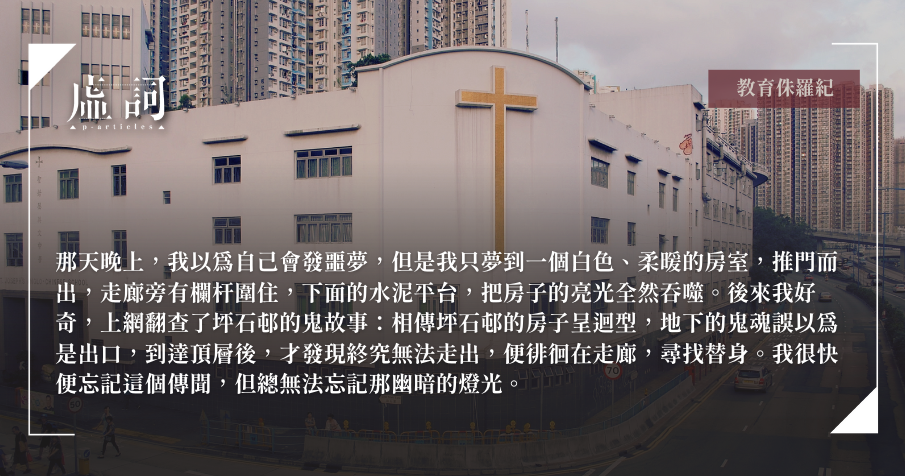

那天晚上,我以為自己會發噩夢,但是我只夢到一個白色、柔暖的房室,推門而出,走廊旁有欄杆圍住,下面的水泥平台,把房子的亮光全然吞噬。後來我好奇,上網翻查了坪石邨的鬼故事:相傳坪石邨的房子呈迴型,地下的鬼魂誤以為是出口,到達頂層後,才發現終究無法走出,便徘徊在走廊,尋找替身。我很快便忘記這個傳聞,但總無法忘記那幽暗的燈光。

去年一次寫作活動,我領學生走進類似的舊式屋邨,捕獵意象。我教他們觀察,仰視,看到相同規律的單位並排而上,一直延伸至天井。他們無一不感到震撼,紛紛拿出手機拍照。我問他們看到什麼,部份學生說天井的亮光就好像生活的曙光。他們好像忽略了,房壁正在囚禁日光。

最近幾次經過舊校舍,停下細看,才發現外牆又多了塗鴉。噴漆一層蓋在另一層上面,夜裏只有橙色的路燈,幽暗的光線底下,外牆竟然浮生一種凌亂的美感,彷彿正在跟上方那工整的十字架對抗。

偶爾停留在舊校,我才記起久未與中學同學見面。自畢業之後,我們之間的相聚尚算頻密,很多同學都找到確切的路向。中學老師曾說過,我們這所學校,很多學生讀書未必很好,但是夠機靈,總會找到出路,就像中學時,我們互相追逐,四處竄躲的身影。此時,我才發現牆上有些黃色的痕跡,不是塗鴉,似乎是陳舊的水漬。這些痕跡呈彎曲的線條,但又不像規律的曲線,更不是直線。

中學時候的記憶,大多都是植根於新校舍。在學校這個場域,諸如課本、考卷,都逐漸膨脹,成了一塊水泥地,吞噬僅餘的靈光。幸好,那年我沒有凝視幽黑的深處。新校舍更開揚、更大,長型設計,走廊能看到操場,小息時,那裏有同學嬉戲、打鬧。站在樓層的盡頭,望出去,能夠望出清水灣道的風景。大約六時左右,天開始昏黃,道上的燈便顯得更亮,細密綿長,蜿蜒至盡處。