SEARCH RESULTS FOR "散文"

魔幻時刻

散文 | by 黎喜 | 2026-02-16

黎喜傳來散文,書寫「我」由往返亞博的通勤塞車與工作間隙,聯想到亨利・柏格森的「綿延」概念及希臘神話中的Chronos與Kairos,反思資本主義下時間如何被薪資切割,並直指被浪漫化的「decisive moment」本質往往庸俗且赤裸。從導賞團的階級佈署、與前室友 Enoch 重逢時成年人維持的「體面」,到兼職同事對往昔風光的追憶,這些都突顯出「non-decisive period」的寂寞與庸俗辯證。

首屆「獨立書店推薦賞」圓滿舉行 《沉埋的粵菜檔案》成大贏家 吳靄儀《雨中的香港》獲「推薦大獎」冠軍(附完整得獎名單)

報導 | by 虛詞編輯部 | 2026-01-28

由多間香港獨立書店聯合發起的「第一屆獨立書店推薦賞」頒獎典禮於日前(26日)順利舉行,邀請到藝術家馮美華(May Fung)、資深傳媒人區家麟、劇作家莊梅岩、政治漫畫家尊子,以及「一拳書館」店主龐一鳴等人擔任頒獎嘉賓。「推薦賞」共設有七個獎項類別,其中由「字字研究所」出版、徐子君著、呂嘉俊編的《沉埋的粵菜檔案》表現最為亮眼,囊括「獨立書店推薦大獎」亞軍、「非虛構類」冠軍及「書籍設計」季軍,成為本屆最大贏家。而備受矚目的「全民大獎」,則由「dirty press」出版的《拾荒的人——香港拾荒者勞動紀實》奪得。

年齡作為道德:東亞經驗崇拜的隱性暴力

其他 | by 盤柳儂 | 2026-01-22

盤柳儂傳來評論性散文,指出在東亞文化語境中,「年齡」與「經驗」往往被轉化為一種不證自明的道德權威與天然正當性。這種對資歷的崇拜,經由家庭倫理、職場階級與社會制度的層層加固,異化為針對年輕世代的「隱性暴力」。盤柳儂對照西方文化對青春與創造力的推崇,點出東亞傳統傾向將時間的積累視為價值本身,這導致「經驗」從一種可被分享、檢驗的知識,固化為一種排他性的權力資本。

【火災詩文輯·五】夢想一支正直的竹,能撐起一座傾斜的城

詩歌 | by 彭慧瑜, 邢仍, 徐志鴻, 喪志 | 2026-01-22

大埔宏福苑大火發生迄今近兩個月,時光或許能沖淡表面的傷痛,卻難以撫平心靈深處的創痕。彭慧瑜、邢仍、徐志鴻以詩為祭,喪志則以散文為誌,四位作者藉由文字為這場災難寫下嘆息。用鮮花祭祀逝去的人,仰望剩低的天虹,記住憤怒,記住記住那頭吵鬧的獸,那一個漫長的夜。

豪仔的香港:重寫的城市記憶

散文 | by 盤柳儂 | 2026-01-13

盤柳儂傳來散文,指自己隨著全運會的轉播突然感到自己被困於此,而困頓似乎是一座城市和一個人共同的命運,亦因而想起摯友豪仔。豪仔在中大讀歷史、倔強守護舊書的青年,始終是作者心中香港的具體面孔。隨著盤柳儂流徙海外,目睹霓虹熄滅、書店消逝,記憶中的城市逐漸斑駁。多年後兩人在深圳重逢,面對灰濛的海水與生計重壓,豪仔的棱角已被磨平,兩座城市的命運似乎也逐漸趨同。盤柳儂終於明白,香港的光芒從非繁華幻象,而是那些曾在狹縫中真實呼吸、堅持過的人們。

寫散文的人

散文 | by 陳偉樂 | 2026-01-09

陳偉樂傳來散文,記「他」作為青年文學愛好者,雖鍾情散文的真實技藝,卻因恐懼觸碰原生家庭與病痛的創傷,常在書寫中採取迴避姿態。在大學修讀創作課時,刻意以詞藻掩飾傷痛的作品被導師評為「隔靴搔癢」,令「他」陷入對寫作本質的懷疑,質疑自己到底寫什麼?散文到底是什麼呢?

撕開酒標讀小說 英獨立酒廠聯手老牌出版社 在微醺中重拾閱讀樂趣

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-12-18

身為都市人,若能在繁忙的餘暇開一罐啤酒,佐以書頁翻動的聲響,雙重放鬆下,無疑是極致的愜意。英國獨立酒廠 Beak Brewery 與老牌出版社 Faber & Faber 攜手推出的「Beak Book」計畫,將書作節錄印在酒標之上,試圖在酒精與文字之間,開創出一種獨特的感官體驗。

寫一篇狡猾的日記

散文 | by 梁偉浩 | 2025-12-11

梁偉浩傳來散文,以日記的形式書寫自己在醒夢之間的徘徊,回憶愛人離去的隊列、記憶中刺眼的出口指示牌,以及寫作過程的刪改與自欺,都是自己以「狡猾」作為生存與書寫的姿態。梁偉浩自嘲語感滑稽、結構放蕩、對情感的執著,逐漸習得自我修飾與迴避真相的藝術。

恥

散文 | by 徐詩雨 | 2025-12-04

徐詩雨傳來散文,書寫她看見羞恥並非天生,而是社會從幼兒園起便植入的控制術;學校教人何為正確,亦教何為失格。父母爭吵、父親暴死、爺爺奶奶的養育,都被心理防禦機制隔離在外,卻仍留下敏銳到病態的羞恥感。活著本身即恥,求生是懼死,求死是畏生,半死不活才是最大懦弱。身體既是矛盾之容器,亦是無法負荷的牢獄。

【字遊行·上海】艾米莉的廣場舞

字遊行 | by 盤柳儂 | 2025-11-28

盤柳儂在COVID-19隔離的十四天裡,最初對每晚八點準時響起的廣場舞深感抗拒亦讓他聯想到海外被異化的「華人奇觀」。然而,被困久了,節拍竟成為唯一的生命證明。他開始凝視領舞的艾米莉:她以帶口音的中英文報曲名,將《莫斯科郊外的晚上》無縫接到《紅河谷》,用身體拼貼出後現代的城市排水溝美學。廣場舞不再只是運動,而是年長女性由下而上的身體政治、在老齡化浪潮中柔軟卻頑強的空間佔領、集體主義殘響的當代轉譯,以及一場讓邊緣身體重新獲得能動性與社交連結的日常儀式。

守著窗兒

散文 | by 杜澤 | 2025-11-28

杜澤傳來散文,書寫他與姐姐及兩隻貓的同居生活時,其中黑貓「黑仔」的調皮、躲藏、對鑰匙聲的敏感,以及執著跳上窗台看城市的固執,恰與他幼時被母親送往北方、在姨舅家裡躲進沙發底、用窗簾裹住自己聽火車轟鳴的孤獨身影重疊,在牠身上看見了兒時渴望母親歸來的自己。

【教育侏羅紀】風膠

教育侏羅紀 | by 佘潁欣 | 2025-11-24

佘潁欣傳來散文,書寫近年來香港颱風頻繁來襲,既膽小畏懼其破壞力,又享受著颱風天把世界按下暫停鍵的時刻,令佘潁欣憶起學生時代對停課的賭博式期待,以及長大後看到補習學生因預期颱風而興奮的模樣。對颱風感到恐懼卻迷戀颱風的矛盾,佘潁欣繼而自嘲是只是一位只想待在家中觀雨、不合格的「風膠」。

Yet are we tomorrow’s men

散文 | by 孔銘隆 | 2025-10-29

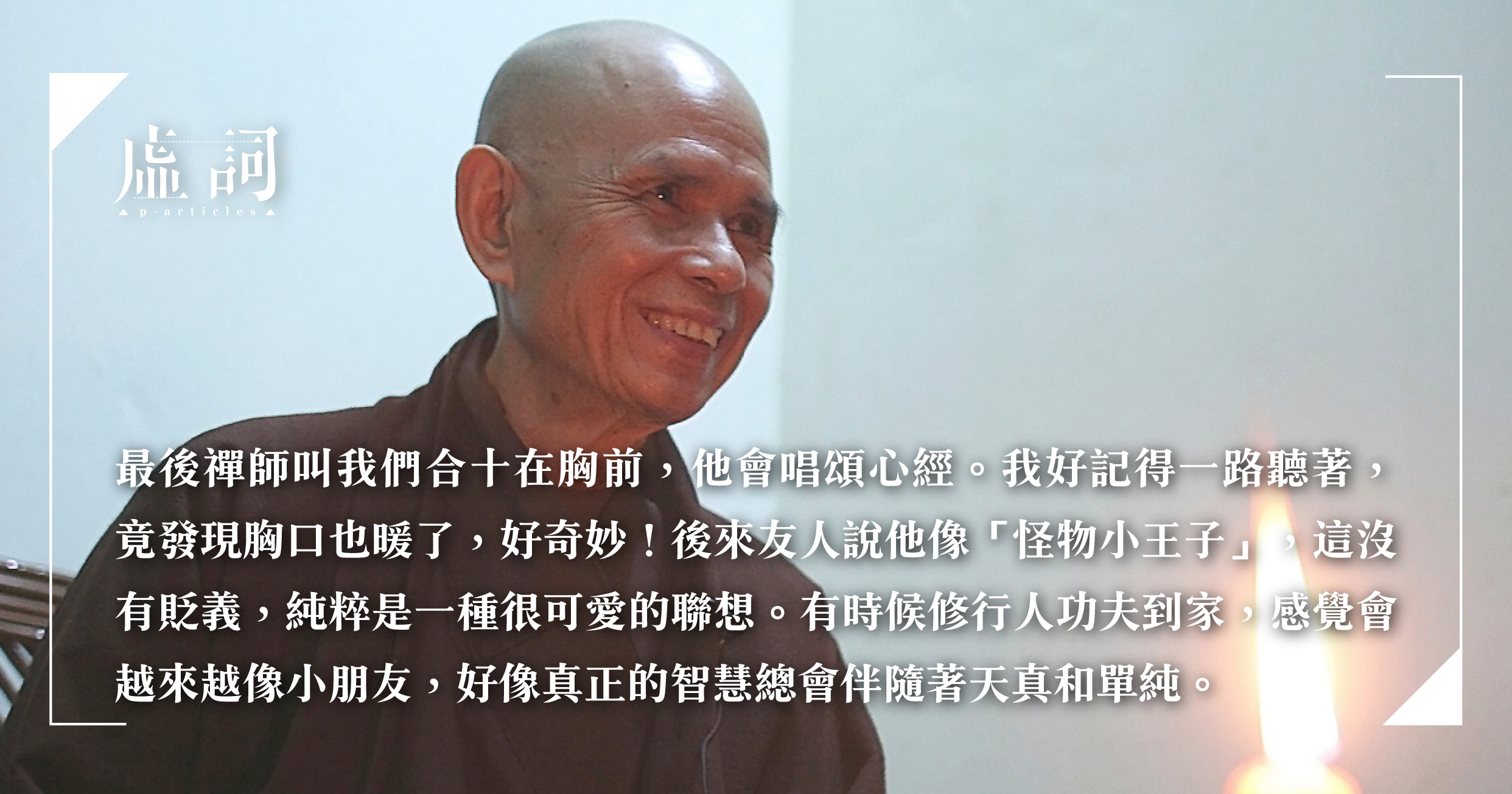

孔銘隆傳來散文,憶述自己在母校校歌歌詞「yet are we tomorrow’s men」,察覺到「男孩」(Boy)與「男人」(Men)的分野。在缺乏異性目光的男校的成長歲月中,一眾男孩們的童真得以肆意,卻也習慣將柔軟情感藏於剛強姿態背後。高中班主任「光頭佬」在課堂與Facebook上分別展現出嚴肅與詼諧的一面。當孔銘隆投身教育後,發現自己亦如中文課本裏「老父親的影子」,不擅言辭。

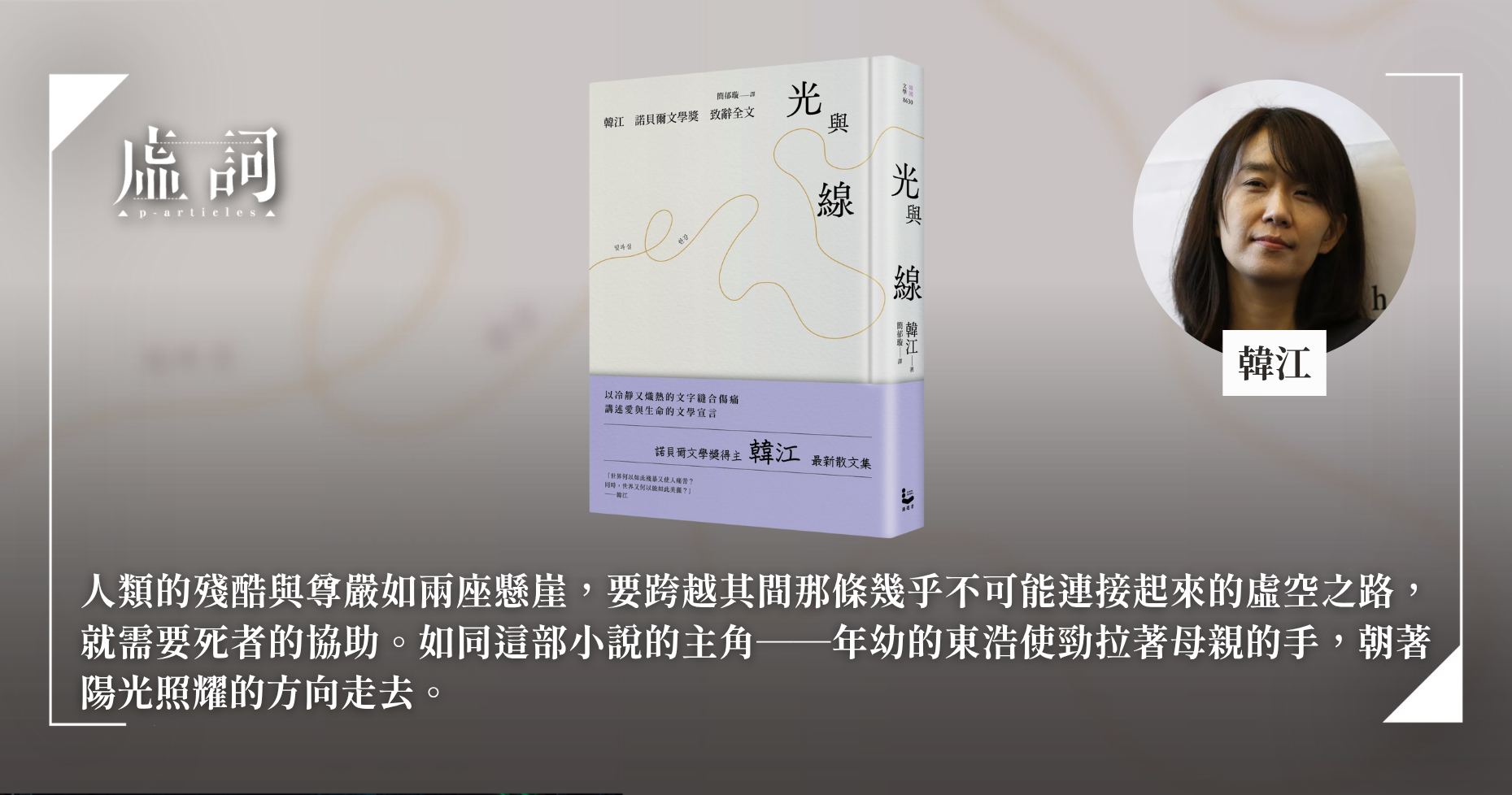

【新書】韓江《光與線》書摘——〈光與線〉(節錄)

其他 | by 韓江 | 2025-10-28

漫遊者文化近月出版2024年諾貝爾文學獎得主韓江最新作品《光與線》繁中版,當中收錄了諾貝爾文學獎的獲獎致辭全文、得獎感言、茶杯捐贈感言,以及三篇未發表過的詩作與散文。在〈光與線〉一文中,韓江回顧其名作《少年來了》的創作緣起及過程,始於童年對光州事件中人性暴力與尊嚴的根本疑問,並思索如何將提問從「生者能否拯救死者」轉向「死者能否拯救生者」,並體悟到「光州」已成為跨越時空的現在式。而《少年來了》引發的痛苦迴響,亦啟發她日後創作出《永不告別》。

Heathcliff

散文 | by 俞宙 | 2025-10-24

俞宙傳來散文,書寫「我」回憶與「他」在 1939 年版《咆哮山莊》電影院裡的告別,鏡片下的世界變得模糊不清,映照出兩人面對「離開」與「留下」時的猶疑與不捨。 當他像希斯克里夫一樣永遠離開後,「我」將寫作與閱讀視為抵抗枯槁生活、追尋精神慰藉的戀人。從空洞的通訊到最終的緘默,關係的終結如同測光儀裡模糊的山頂小屋,越發用力凝視,眼淚卻愈發乾澀。

東亞文藝之沈痾:超越人性的遲疑

其他 | by 盤柳儂 | 2025-10-22

盤柳儂傳來評論性散文,認為無論日本、韓國或中國等東亞文藝的作品,皆擅長細膩捕捉情感與社會困局,體現現實主義精神,卻鮮少超越人性,繼而陷入道德與倫理的封閉循環。盤柳儂引用尼采的「超人」理念,批判以「情理」取代「真理」的文化氣候,呼籲藝術家擺脫人性桎梏,追求更高的審美與創造力。

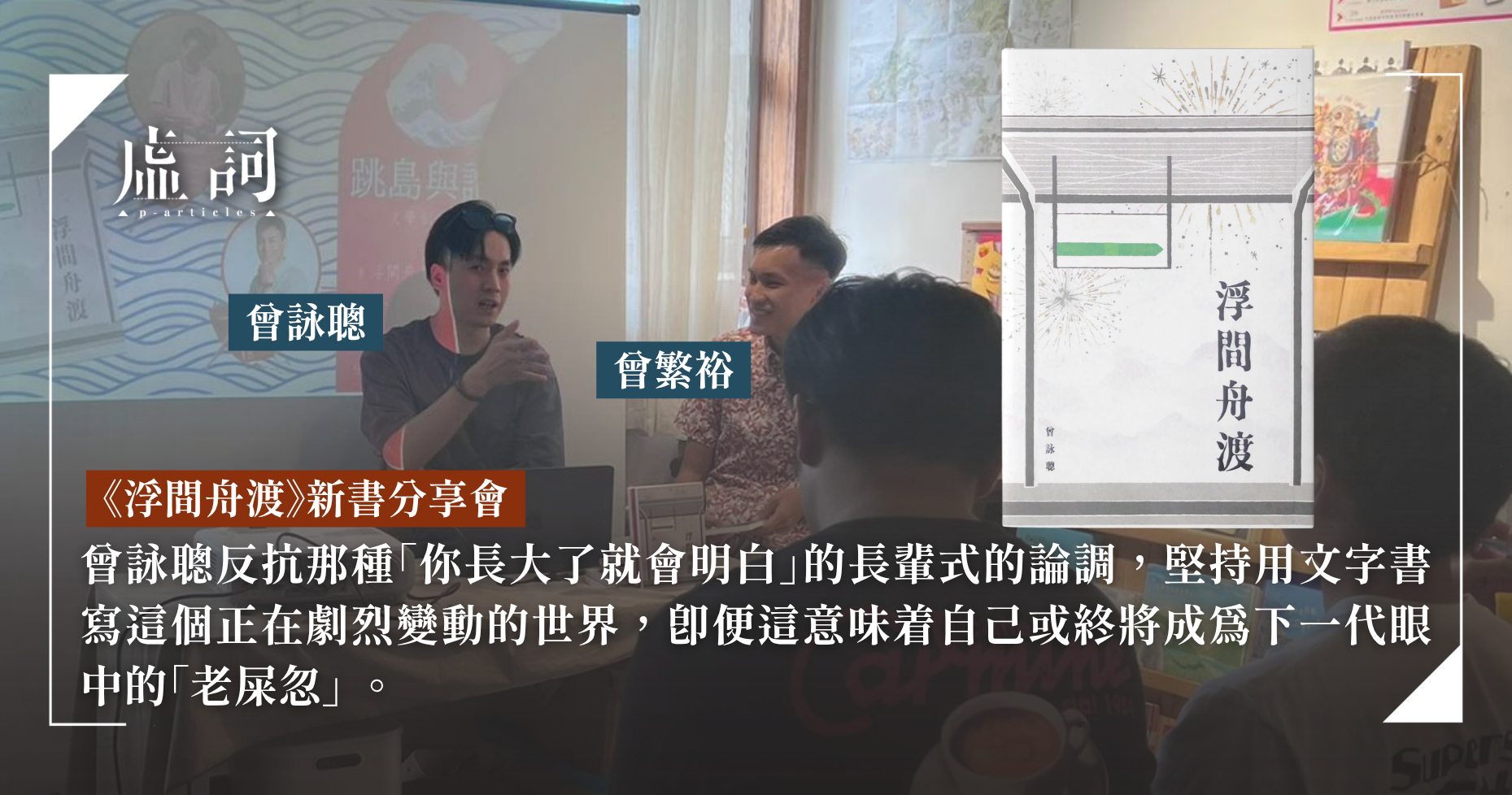

《浮間舟渡》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2025-10-17

香港作家兼教師的曾詠聰於9月出版了個人第二本散文集《浮間舟渡》,集內共分為分〈外篇〉、〈雜篇〉及〈內篇〉三輯,從中展現出曾詠聰如何觀照世界及近年的頓悟。虛詞編輯部由此組成小輯,收錄三篇文章,包括同為香港作者的曾繁裕在《浮》的序文,講及曾詠聰以內省與書寫,無限接近文學與記憶那無法直視的「本體」;曾詠聰與曾繁裕二人在新書分享會側記,一窺二人從教學現場到作家創作的所思所感;李浩榮以筆訪形式訪問曾詠聰,就書中內容延伸,探討曾詠聰對詩、小說與哲學等不同文類的看法與價值取態。

消失的文學腦

散文 | by 無鋒 | 2025-10-16

無鋒傳來散文,書寫自己被枯燥的案例條文佔據生活,他感覺那雙善於發現詩意的眼睛正逐漸失去光芒,所謂的「文學腦」彷彿一睡不醒。無鋒嘗試為晚霞寫詩,卻困於技巧而失去靈魂,讓他一度想徹底與文學告別。然而,在書寫這份失落的過程中,他幡然醒悟,原來直面內心糾結、將其化為篇章的行動本身,就是文學最真誠的實踐。

九龍塘之夜

散文 | by 小煬 | 2025-10-15

小煬傳來散文,記述他與學妹,在一個雨後微涼的週五夜晚,在研究生辦公室出外「放風」,從九龍寨城公園,城市漫步(city walk)至傳說中的豪宅區九龍塘。作為粵語不通的異鄉客,兩人一面自嘲對香港的陌生,一面窺見了與自身苦讀生活形成巨大反差的奢華圖景。那一夜的所見所感,化為一種難以消化的「餘震」,成為日後面對現實焦慮時的慰藉與刺痛。

教學與寫作之間的自渡──曾詠聰《浮間舟渡》新書分享會紀錄

報導 | by 孔銘隆 | 2025-10-15

香港作家兼教師曾詠聰於上月出版第二本散文集《浮間舟渡》,並與作家曾繁裕在新書分享會上對談。會上,曾詠聰從教育切入,批判教師權威易致學生思想「鈍化」,並受哲學家朗西埃啟發,主張透過多元活動創造平等、解放智力的課堂。在創作上,《浮》延續其「日常感」與對回憶的執着,更試圖連結個人記憶與社會現實,並坦誠道出香港作家的窘迫與文學社群的孤寂。

那年切不成的月餅

散文 | by 陸裕欣 | 2025-10-06

適逢中秋,陸裕欣傳來散文,憶起十五歲那年中秋,一次因遲到引發的誤會,繼而與摯友W關係破裂,半年互不往來。直至一次與W母親的偶然,陸裕欣選擇送功課予W,使她們重歸於好。又一年中秋,兩人在麥當勞相聚再次共渡中秋,昔日的芥蒂已化作一笑置之的往事。

在洞背村,你可以選擇只做芒草中的一團陰影:周慧《認識我的人慢慢忘了我》編輯手記

其他 | by 黃潤宇 | 2025-10-01

中國作家周慧的《認識我的人慢慢忘了我》近月出版了繁體中文版,負責編輯的黃潤宇指出周慧著作真正的價值,在於其獨特而精準的散文語言,以及寫作本身作為一種「高貴的武器」,讓周慧得以對抗沉湎,其冷靜、生猛的筆觸,召喚出私密經驗的共通性。黃潤宇相信,每個人都能在自己的生活中找到一條「草蛇灰線」,找到自己的「洞背村」。

樺加沙日記(擬淮遠三則)

散文 | by Greenly, 羊格, 麥景琪 | 2025-10-01

在上週超強颱風「樺加沙」吹襲香港期間,文學館正舉辦「淮遠《懶鬼出門》閱讀寫作班」。導師鄧小樺從學員功課中選出三篇以颱風為主題的作品。Greenly的〈九月二十二日 星期一.買菜〉描繪了「我」在寶琳街市買菜的混亂場面,繼而反思童年糧食危機陰影下的情緒化行為;羊格在〈失業〉中,書寫一位失業人士已習慣閒散的日常,但在眾人因颱風而「被迫」放假時,他日常的孤獨與不踏實感反被突顯出來;麥景琪以〈風〉講述「我」發現只有他們家未有在窗上貼「米」字膠紙,在動手將堆在窗前的書本搬走時,母親及姊姊的互動折射出家中潛藏的隔閡。

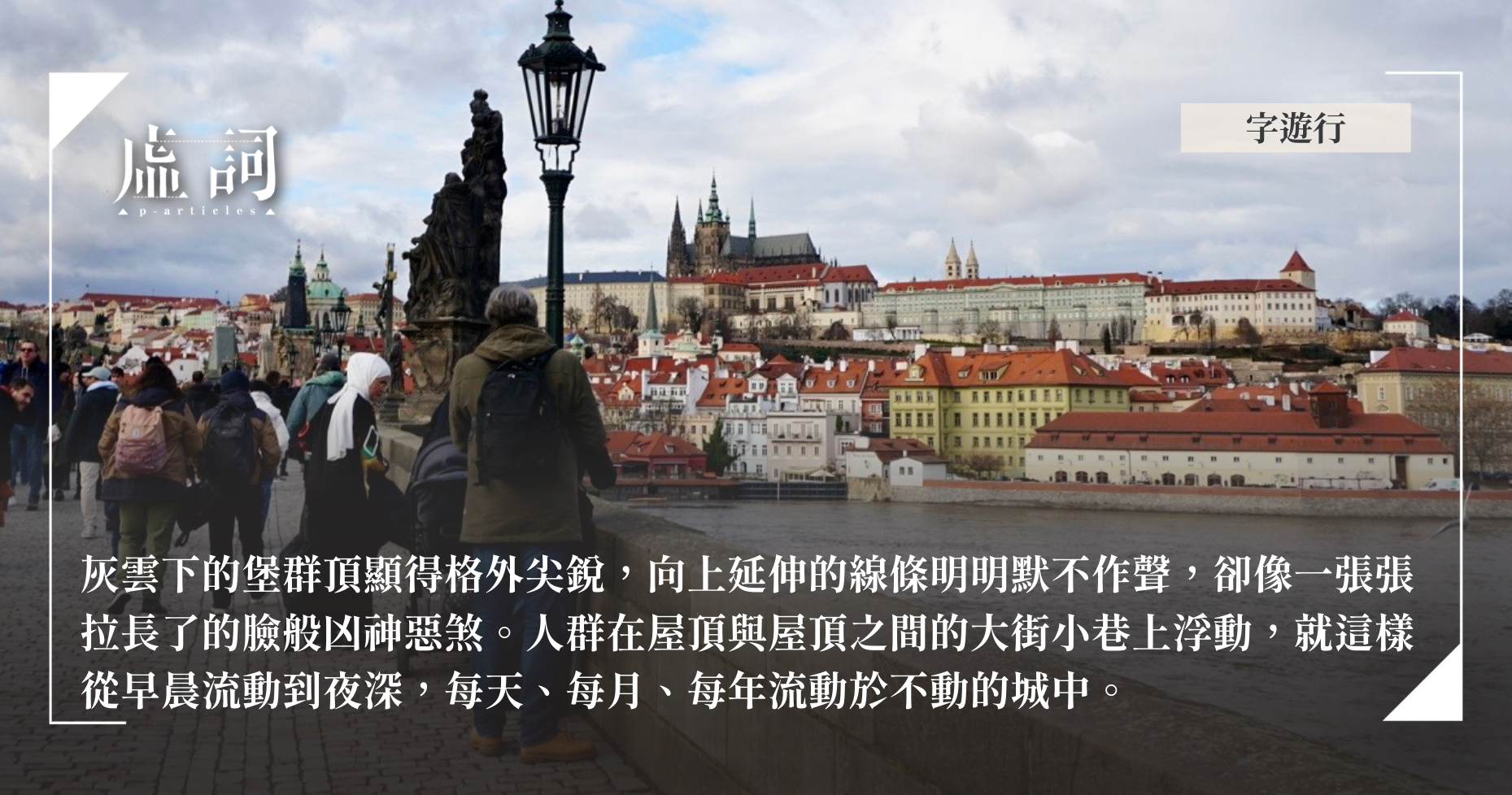

【字遊行·布拉格】二十歲的布拉格

字遊行 | by 翎心 | 2026-02-13

翎心傳來〈二十歲的布拉格》,書寫「我」和止橘在布拉格的晨間探索。從舊城廣場出發,途經火藥塔、天文鐘、查理斯大橋,至城堡區俯瞰古城風貌,布拉格的歷史與建築群都不禁令「我們」想起各自內心的掙扎,在彼此的陪伴及這座承載著厚重歷史的城市下,讓「我們」從各自的傷痛中尋找歸屬與認同。

談《浮間舟渡》 ──筆訪曾詠聰

專訪 | by 李浩榮 | 2025-09-09

曾詠聰近月出版其第二本散文集《浮間舟渡》,李浩榮藉此機會進行筆訪,就書中內容提問,並延伸探討曾詠聰對詩、小說與哲學等不同文類的看法與價值取態,讓各位讀者大致了解書作之餘,亦一窺四元康祐、谷川俊太郎、劉克襄、尼采、叔本華等人,以及《幻之光》、《虎地貓》與武俠小說等作品如何成為曾詠聰的創作養分,塑造自身的文學視野與寫作態度。

【字遊行·巴黎】Windows

字遊行 | by 孔銘隆 | 2025-08-29

孔銘隆遊走在巴黎的各處熱門景點,因語言的限制使其不得不與AI交流心中悠然生起的疑問。在藝術薰陶的氛圍下,巴黎街頭滿是自行一派的畫家,瘋癲的作派是對秩序的反諷;抽象的筆觸是對瞬間的印象痕跡。20歐羅的交易,買下的是一個瞬間的共鳴,一個你與陌生人之間的交流,用畫筆與眼神完成的對話。

詩三首:〈有馬〉、〈唐樓的竊聽術:走音集〉、〈高雄寫真〉

詩歌 | by 黎喜, 王兆基, 徐竟勛 | 2025-08-22

讀詩三首。黎喜傳來散文詩〈有馬〉,以馬的奔跑搭建出一個穿梭往返不同時空的舞台,然而奔跑本身既無答案又無得失,彷彿奔跑便只是為了奔跑無需多想;王兆基的〈唐樓的竊聽術:走音集〉,為記「第六屆齊人詩歌X藝術節」與其他藝術家交流藝術的當下,以自動書寫的方式寫下對不同藝術表演的想像;徐竟勛則傳來〈高雄寫真〉一詩,以一些高雄與香港相似的地名作為聯想的起點,在港的往事不由與在高雄漫遊的當下產生連繫,二者並置的同時亦淡淡地浮現出鄉愁的味道。

空心水塔

散文 | by 李文靜 | 2025-08-09

李文靜傳來散文,書寫自己在中大就讀時的生活,以水塔為秘密基地,在夜深人靜之時將內心的秘密與之傾吐,規律的宿舍作息時間與夜行者的「我」形成鮮明對比,彷彿自己與大學生活有所割裂,唯有那指明方向的水塔是內心的唯一清幽處。

表達空白

散文 | by 釅釅 | 2025-07-25

釅釅傳來散文。當網友告別時說「回去後我會寫信給你」,使「我」腦海突然浮現出「她」,繼而憶起「我」與她在上海的相遇。那時「我們」在冬日街頭漫步聊天,在城市喧囂與夜晚光景中彼此分享痛著苦與夢想。在許多過夜晚,她反復提及「隔岸觀火」這個詞語,然後「我們」一同看著夜色裏斑斕的光點遠去,虛浮虛浮,再見再見,看見的瞬間,它們就已在消逝中。此刻,「我」心裏重新閃爍起這個詞語,隔岸觀火。

放榜的那些事

散文 | by 無鋒 | 2025-07-16

DSE今日放榜,剛放榜的無鋒傳來散文,回顧自己為DSE奮鬥的片段,將其比喻成追尋水中央的伊人,無盡付出卻換來遺憾的過程:犧牲睡眠、飲食,只為靠近理想,卻最終觸及秋水的冰涼。話雖如此,無鋒憶起中史老師教的司馬遷《報任安書》中的聖賢發憤之例,明白此刻並非人生終點,反倒是創作與重生的開端,從失望中反思自我、設定新目標,這才是超越99.9%同儕的真諦。

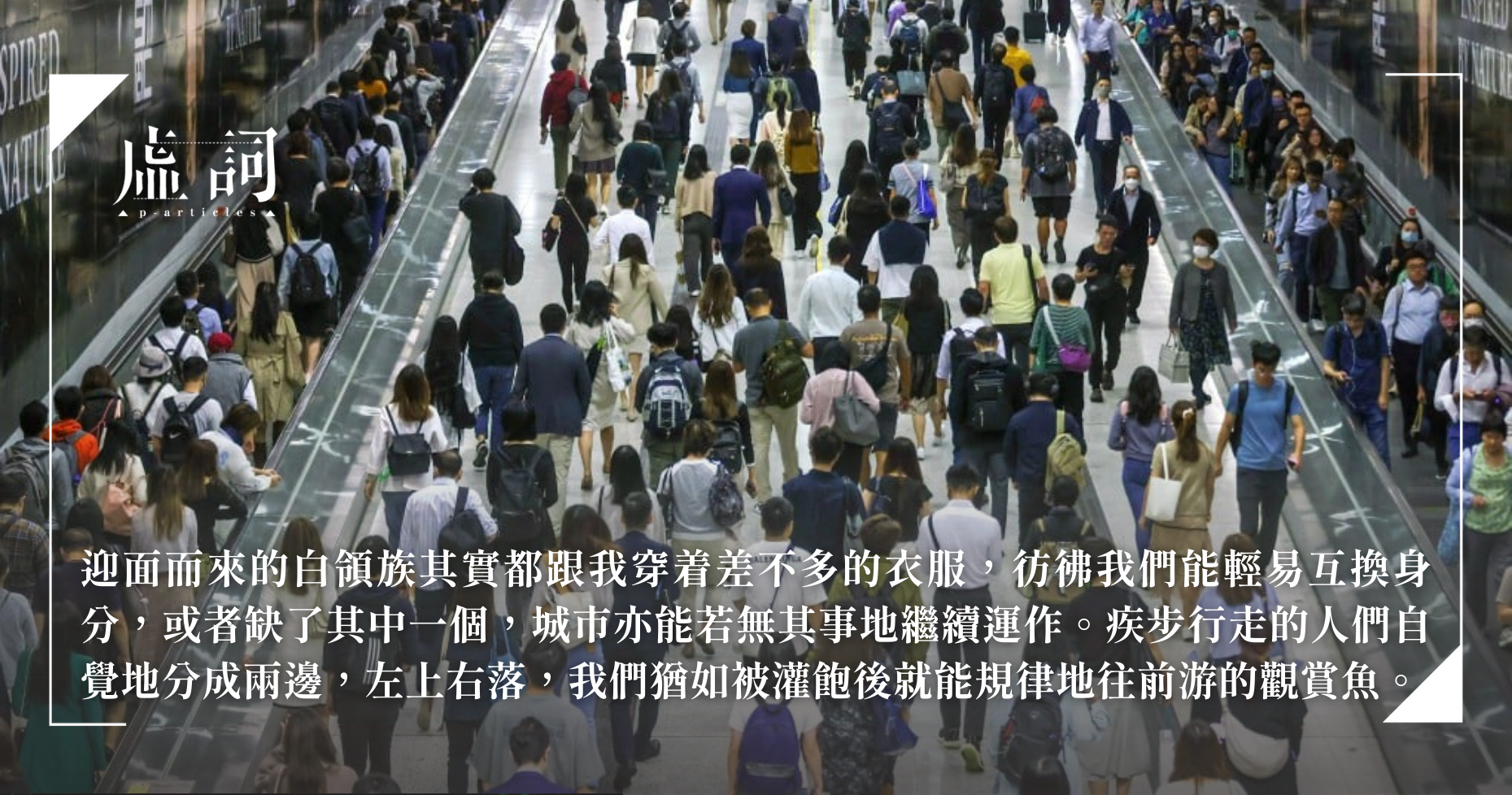

離開拉斯維加斯

散文 | by ⿆卓穎 | 2025-07-12

⿆卓穎傳來散文,書寫自己過著刻板而漫長的工作日常,在中環上班的她更自覺處身於⽔族館,裹面的⼈在四通八達的⾏⼈天橋和偌⼤空間流來游去,卻始終游不到出去,令⿆卓穎回想起電影《離開拉斯維加斯》,Nicolas Cage 飾演⼀個酗酒的男⼈,溜進沒有時鐘的賭場,不分晝夜地沉淪在酒精之中。⿆卓穎認為這種墮落讓⼈不敢直視,但沒有表徵的⼼癮更為可怕,眼前的所有⼈以及自己,均對按部就班的⽣活上癮,眷戀⼀種病態的認同感和安全感。

慢慢游

散文 | by 小煬 | 2025-07-11

小煬傳來散文,指自己總怕落在別人身後,更怕被時間扔下。不論中學、大學、讀博士還是工作,都奪力追趕社會的期待,只為離「上岸」更近一步。直至有次游泳時,身旁的教練建議他游得慢點,小煬放棄把動作做標準的執念後,反而游得更自在。那一刻,小煬頓悟自己被主流打造的生活圖景吸引和捆綁多年。

中大圖書館舉辦「小思小物珍藏展」 從戲票到零食微縮模型 展現香港故事

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-07-09

香港中文大學圖書館與香港文學研究中心聯合主辦「遊於藝──盧瑋鑾教授(小思)小物珍藏展」。此次展覽以小思的個人珍藏為核心,透過她自幼年起便開始收藏的各種物品,讓觀眾得以窺見她涉獵多種興趣、對各式小物件充滿好奇的另一面。又,希望藉此讓觀眾感受與想像物與人的聯繫,回到小思溫暖有情的散文世界,以至於盧瑋鑾教授見微知著,上下求索的態度。

悶

散文 | by 俞宙 | 2025-07-04

俞宙傳來散文,他總是提醒自己別買太多人偶,要不然之後搬家真的很麻煩,但總是一而再再三地敗下陣來。他認為躺在盒子裡的人偶是最完美的,四肢以鐵絲細細綁縛,規矩地固定在瓦楞紙盒裡;頭髮壓得服服帖帖,盒子一側塑封著精緻的衣服和飾件。把娃娃取出來,就像解救一個被封印的沉睡精靈。替人偶梳妝打扮是一樁很神聖的儀式,也是俞宙生活中少數能掌握的安定。

回憶的內在意識

散文 | by 黎喜 | 2025-06-18

黎喜傳來散文,認為「現象學」是傷心哲學,為解構回憶的存續。他指出回憶是無可避免,記憶即便被過去埋藏,還是會被現在觸發,但經歷都引發不一樣的體會。忘卻過去或許是解脫回憶的出路,但正如過去無法抹滅,回憶亦難以忘記。而回憶的誕生來源於人對事物產生認知,命名即是認知的開端,從而留下逝去而又無法擺脫的回憶。

從星盤讀張秀亞.天蠍座》比夜色更黑的湖邊,那片漫雪蘆花:月交點的追尋

其他 | by 曾彥晏 | 2025-06-16

臺灣作家張秀亞,生於1919年11月8日中國河北滄縣。她的太陽星座為天蠍,與落在金牛的旺勢月亮,日月形成度數緊密的對分相,更出生於出現月蝕現象的滿月時刻。太陽落於天蠍座意味著在追尋人生重要目標途中,多會遇見關於深邃情感的試煉、底層欲望的轉化考驗,這得以在張秀亞前期作品中的角色得以窺見。張秀亞的創作能力,源自母親在心靈上的陪伴,母親說讀故事、鼓勵她編織想像力,呼應著星盤中的月亮金牛。

【新書】《葉靈鳳文存卷一《藝海書林》》編者序:〈你在讀書 讀書的人在讀你〉對談節錄

書序 | by 許迪鏘, 張詠梅 | 2025-06-05

今年正值葉靈鳳誕辰120週年、逝世50週年。許迪鏘及張詠梅在《葉靈鳳文存 卷一.霜紅室隨筆之藝海書林(全二冊)》序中,以對談的方式分享在編書過程中如何查證原文及如何選文收入集中。他們更指《藝海書林》加進了不少書封面插圖,讓各位讀者「見書如見人」。

等待莎莉

散文 | by 黎喜 | 2025-05-31

黎喜很喜歡無印良品,總覺得它很簡潔,當中無印良品的背景音樂深深吸引了黎喜的注意,一查之下發現那名為《Down by the Salley Gardens》的歌,並因此認識了莎莉。兩人在校園寫作課彼此鼓勵,分享音樂與人生觀,萌生微妙情愫。黎喜面對莎莉的心意選擇了沉默,成為朋友口中的「白痴仔」。

【教育侏羅紀】Last Day

教育侏羅紀 | by 無鋒 | 2025-05-26

無鋒傳來散文。「我」最近與將赴美留學的朋友臨別吃飯時,因他說了「你所經歷的事,遇到的人,不論是好是壞,那都是構成你生命的一部份」一句老土金句,使「我」憶起中學最後一日校園燈光逐漸熄滅、同學們縱聲高歌、拍照留念、淚水與歡笑交織的場景。「我」反思這句「老土卻真切」的金句,體悟到生命中的每個相遇與經歷,才塑造了今日的自己,在感傷中感受到一絲溫暖與釋然。

代溝

散文 | by 無鋒 | 2025-05-07

無鋒傳來散文。即使生於零零年代,但「我」的心理年齡比實際年齡高出三十多歲,謂同齡人中的異類,因此暫未經歷任何代溝的事情,同時又對此感到好奇。無鋒於快餐店與八旬老伯展開了一場啼笑皆非的對話,使他首度品嚐「代溝」滋味。從《三字經》被改編成「初之人」的戲謔,到「卜卜齋」學堂的體罰秘辛,老伯跳脫的思維與執著的生存智慧,讓無鋒從困惑漸悟隔閡背後的溫柔邏輯,成為一場荒誕又溫暖的「代溝」碰撞。

破皮

散文 | by 令菱 | 2025-04-23

令菱傳來散文一篇,認為軀體是脆弱的器皿,其他人說皮膚是肉色的,但在「我」眼裏卻一直都是血色的。直至有一次小腿又出現傷口,「我」突發奇想,甚麼都不做,只靜望著傷口任由血不斷再流,抹去血跡後又再擠壓傷口,重複幾次後才停止。自始「我」便愛上了破皮,對血液與傷口有著奇特迷戀。這種行為映照出「我」內心的孤獨與掙扎,血液不單單為液體,而成為自我表達的出口,每一次都模糊了肉體與精神的界限。

2025臺灣文學獎迎重大改革 首開放外國藉人士參賽 總獎金高達370萬臺幣創臺灣新高!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-04-17

不論是本地還是海外文學比賽,只要符合參賽資格,創作者們都會積極參與。近日,文學界盛事「臺灣文學獎」於今年迎來重大改革,首度開放外籍人士參與。今屆臺灣文學獎的徵獎項目繼續分為「創作獎」及「金典獎」兩大類,共13個獎額,總獎金新臺幣370萬元(約88萬港幣),是臺灣目前官方舉辦總獎金最高的文學獎。

【教育侏羅紀】病

教育侏羅紀 | by 佘潁欣 | 2025-04-07

佘潁欣傳來以「病」為主題的散文,書寫她一年前決定轉科,但被學系助理阻攔,要求她提供「強烈理由」才能退修,如呈交醫療文件證明自己因病無法學習。佘潁欣對此感到不解,為何要證明自己「有病」,才算是一個「強烈」的退修理由。縱使她明白此程序是工作所需,但又有誰會理解她呢?

餘波中的掙扎,如何拔除離婚滋生的腐朽回蕩?——讀Rachel Cusk的《Aftermath》

書評 | by 王駿業 | 2025-03-26

王駿業傳來《Aftermath》書評。他分享在一次歐遊之旅閒逛書店,因一頁設計精緻的書封而認識到英藉作家Rachel Cusk。她的敘事風格冷峻而幽默,有著哲學性的洞察力,卻處處流露身為兩兒之母的溫度。《Aftermath》為Cusk個人經歷離婚的記錄,通過書寫一連串人物相遇和對話,作品揭示出離婚對價值結構的衝擊,以及在災難餘波後活下去的可能。

這些日子以來

散文 | by 小煬 | 2025-03-19

小煬以「絕望與生存掙扎」為題,傳來散文一篇。鈍針持續擊打,好似反覆撞墻。起初像被蜂蟄了一下,幾分鐘過後,他的頭變成木的,不斷被劈開。核磁顱部經絡刺激,好駭人的名字,據說可以讓他強制「開機」。當小煬等著,數著秒,閉上眼又睜開,時間沒有動彈。好漫長,光是為了活著,就要經歷這麼漫長的折磨。

董橋的《從前》:一縷青煙裡的文心雕龍

書評 | by 凌宸 | 2025-03-18

凌宸傳來董橋《從前》的書評,他認為此書是一場遲暮的茶敘。茶是陳年普洱,紫砂壺底沉澱的歲月,是民國文人的長衫,是英倫書齋的壁爐餘燼,是香港報館的鉛字墨香。凌宸指出,董橋的文字像蘇州園林的漏窗,乍看玲瓏精巧,細觀則借景生情,筆下的人、物、書,總在雅緻中藏一抹淒清,如寒梅映雪,香冷而意遠,讓讀者從中感受到董橋文字的雕琢。

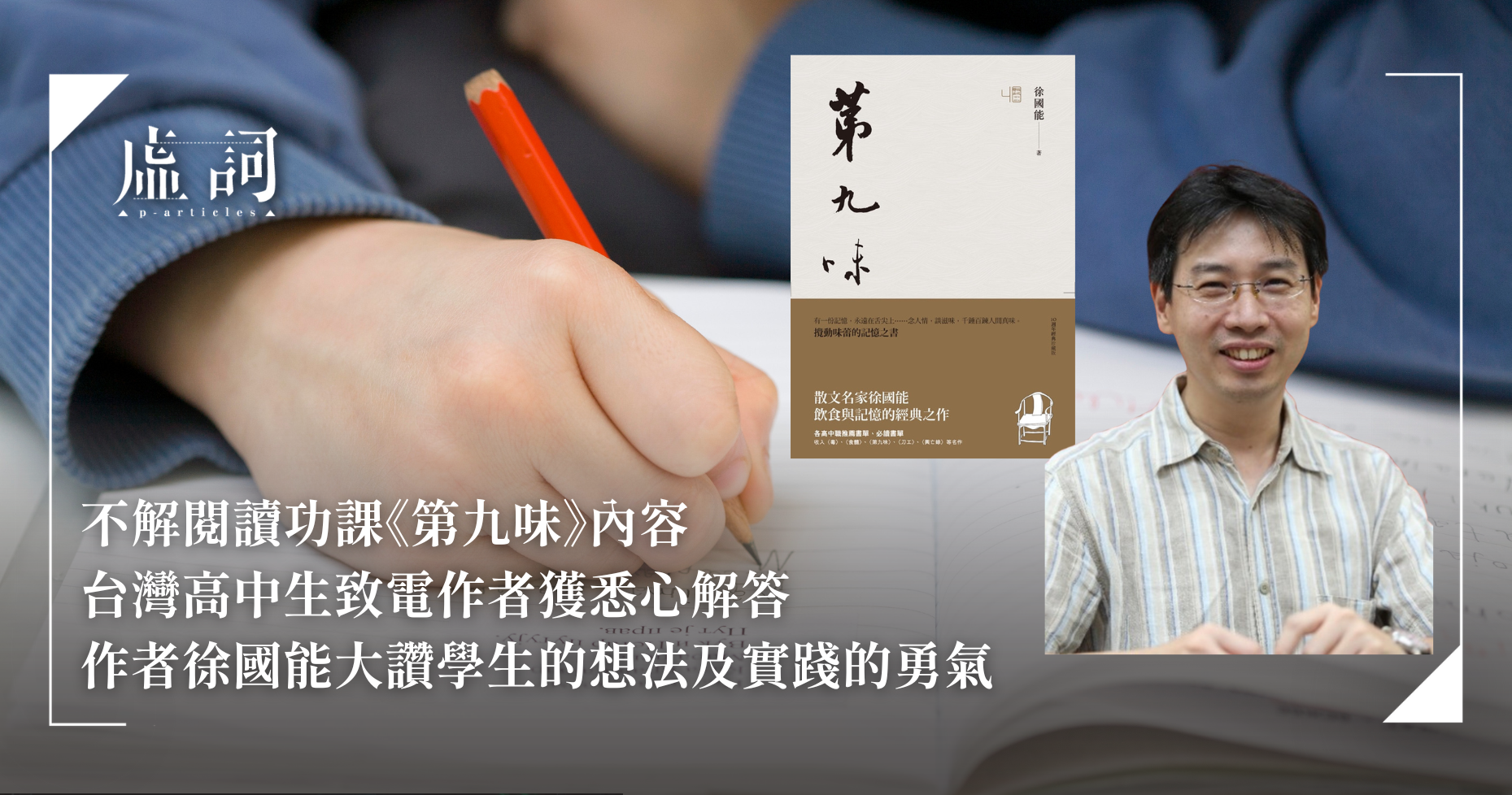

不解閱讀功課《第九味》內容 台灣高中生致電作者獲悉心解答 作者徐國能大讚學生的想法及實踐的勇氣

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-03-18

不懂中文閱讀功課,問作者本人亦是另一種選擇?台灣高中生讀到散文集《第九味》後,因不懂得回答問題便突發奇想,上網搜尋作者徐國能的聯繫方式,竟意外獲作者接通,並詳細解釋文章。徐國能隨後表示,年輕人能夠這樣做讓他大吃一驚,亦服他們的想法,跟實踐的勇氣。不少網民得悉後都紛紛表示這樣的模式才是真正的學習,促使學生更願意主動鑽研文學,令學習不再枯燥乏味。

Deepseek生成文學作品有驚喜?成品遠超文學人士預料 惟作品過於晦澀難明?

其他 | by 虛詞編輯部 | 2025-02-13

自AI生成式工具DeepSeek推出後,多份報告顯示,DeepSeek在各方面都力壓OpenAI等西方研發的AI生成工具,繼而成為全球熱議話題。作為中國推出的AI,DeepSeek 的中文造詣備受各界期待,因而在文藝圈子中引起熱論。DeepSeek生成的作品甚至遠超文學人士預料,但作品有可能過於晦澀難明。

【教育侏羅紀】逃課

教育侏羅紀 | by 佘潁欣 | 2025-04-07

佘潁欣傳來散文,自入讀大學後逐漸荒廢學業,每天都不願上課,令校方不得以「出席率不足需重修」為由威脅她上課。男友不解為何佘潁欣不認真讀書也要為上學煩惱,勸她上課用電腦辦其他事就好。多餘的功課不斷日積月累,令余潁欣每當打開任務清單發現無形的煩惱沉沉地壓在肩上,繼而感到焦慮,卻沒有勇氣不理,還是會按時繳交合格的作業以免掛科,令她可以儘快脫離這座窒息的象牙塔。

葉梓誦憑藉《斷層路徑》奪梁實秋文學大師獎「散文大師獎」 首獎得主於3月1日揭曉

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-02-04

第 37 屆梁實秋文學大師獎於 2 月 3 日公佈得獎名單,香港作家葉梓誦憑藉《斷層路徑》(Faultlines)奪得「散文大師獎」。其餘得獎者包括王正方、白樵、黃鴻璽及駱以軍,而首獎得主將於 3 月 1 日揭曉。

投資學

散文 | by 雷根 | 2024-11-29

雷根傳來散文,從投資回想自己與母親的關係。從小到大,學校沒有詳細地教授關於投資的事情。而所謂投資,即大家期望付出能在未來獲得收益或利潤,付出得到合理的回報。無他,人人都不願意見到自己的人生是徒勞無功。然而,成為母親這個選擇,是一個高風險的投資,甚至可以說是投機。老一輩對「養子防老」的迷思,往往以「家用」來衡量子女的孝順,奇怪的事,他說自己的母親連這一計算上都不太精明,對家庭毫無保留、不求回報地付出,他覺得不懂計算的母愛令人心痛。那天他回到老家,母親又添了白髮。他們回看相簿,雷根十歲的那次農曆新年,母親尚帶有半點童稚卻疲累的臉上,流露出真摯的笑容,手上拿著的揮春,正是「快高長大」四個字。

成為貨物

散文 | by 李曼旎 | 2024-11-21

小學老師已經告訴她過,我們都是一樣的貨色。只能被教訓,或修理,然後在這教育的鏈條上不動聲色地被裝配的,貨色。在午後被老師懲罰去操場跑步,她忘記自己是何時停下的了,只覺得好像一直跑到後來的生命裡去。因為缺少合適的放鬆方法,小腿腫漲出粗壯的肌肉。它們的痠痛一直拉扯著她,它們會把我裝配成什麼?它們會問我,我想成為什麼樣的人嗎?被評分、被展示、被灌輸。她後來終於明白小學老師說的貨色是什麼意思了,就是成為這條流水線上的需要,乖巧和無聲地,用盡所能貼合一切的標準。人們可以可以停止成為貨物了嗎,如果我們厭倦了活著?

雨中的香港 見山還是山

散文 | by Sir. 春風燒 | 2024-09-06

Sir.春風燒在見山書店結業倒數時未能抽身來一趟,這次終於有空來港,可惜未有在大館藝術書展遇到Margaret。關於新書《雨中的香港》,他憶述有趣的購買經驗之外,也認為字裡行間充滿堅韌不拔的良善與可愛,Margaret在身體力行、認認真真地用溫柔的日常和童真童趣去抵抗、去消解每個虛無的荒謬,不亢不卑,看得人熱淚盈眶。即使緣慳一面,讀到《見字做功課》仍如臨場被老師點名批評和催交功課。那夜,他再讀到《郁鍵名饌》,想起離開大館後到訪的見山書店就潸然淚下,見山有此命途,有是一場圓滿。

路殺

散文 | by 曾友俞 | 2024-09-07

曾友俞目睹一隻鳥被路殺的經歷,從死亡的瞬間中見到生命的脆弱。他從自己對死者物種的期待中質疑環境議題的自私與偽善,並指出死亡在不同意義系統中的不可詮釋性。曾友俞強調,無論是對人類還是對其他生物,生命的價值並不因其被定義而改變。目擊路殺的瞬間讓他體會到,存在的意義並非由人類主觀賦予,而是透過死亡恆存的現象無情揭示,留下的是恐懼與虛無的感受。

再一次,回去森林

散文 | by YW | 2024-07-14

30年前的今天,王家衛的《重慶森林》上映,為了捕捉王菲的身影,YW早已在家翻看過四、五十次了。30年後,罐頭早已過期,王菲成為了一個青春的暗號,電影再次在戲院上映,他第一次在大銀幕觀看,有了新的體會。歷時兩小時的光影世界,也是永恒,《重慶森林》提供了一道虛掩的門,我們可以隨時回去。

【虛詞・◯】一對母子

散文 | by 廖子豐 | 2024-05-26

廖子豐看到《無形》最後一期主題,想起以前寫下的這篇文章,關於母子如何注定要經歷兩次生、兩次死,又如何在生死之間留下有形的痕跡。「兒子的離去,母親的死去,看似是 。但其實是∞,因為關係只是以另一種方式存活,相信《無形》紙本的暫別也是如此。」

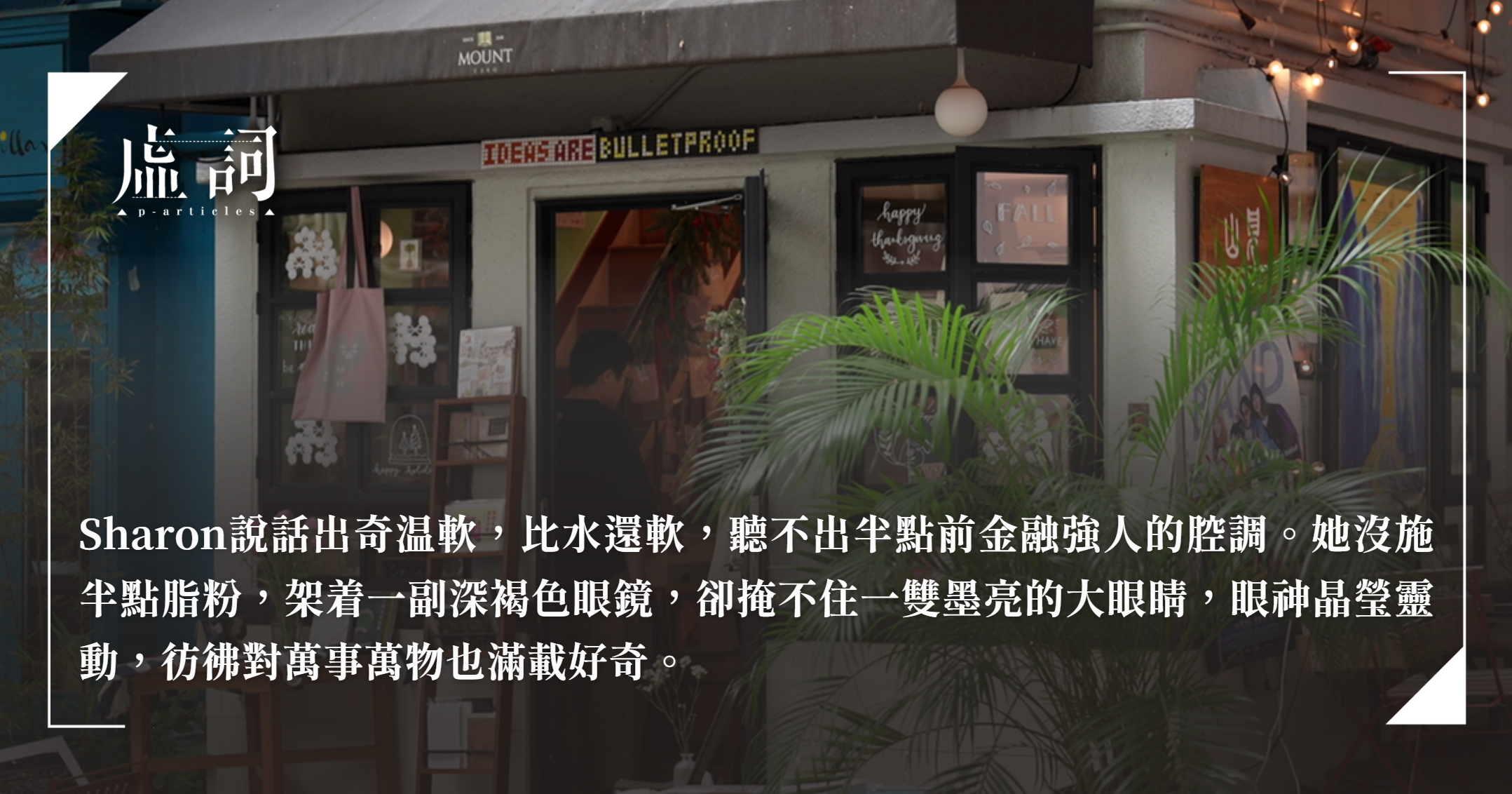

見山還是山

散文 | by 善喻 | 2024-05-22

善喻第一次到見山大概在2018年,當時它開始營運不久,來看書的人還不多,更顯清雅,後來見山成了名,他卻去得較少。為了讓自己的「賣不動的小書」找到好歸宿,他找到見山店主陳莘堯Sharon,「我當然不敢跟海明威比,對書本能找到一絲生機已心感滿足。」後來屋宇署發出清拆令,Sharon說:「你的書全賣出了,很喜歡你的筆觸,還有寫作嗎?」他向Sharon道別時,Sharon引他到門外小空地,望向閣樓說,已訂購了新的簷篷,合規格的。他心生好奇,「不是結業嗎,還是有新的計劃?」Sharon沒說,他也不便再問。

抱抱良音

散文 | by 黎哲舜 | 2024-05-21

早前歌手Tyson Yoshi的保時捷跑車引來小學生圍觀,校長在帖文下的留言被網民形容「識玩」,那是黎哲舜的小學音樂老師──Miss Chung。他們相隔十年聚舊,黎哲舜依然喜歡音樂,談起很多合唱團的往事,Miss Chung更說服了校長讓學生參加「抱抱良音」活動,讓他在那裡認識了at17。Miss Chung依舊開放豁達,接過黎哲舜的「壞男孩文學」《有毛有翼》後,還嫌他不夠壞,啤酒也不能多喝兩杯。道別時,黎哲舜記得給Miss Chung一個擁抱,「可以擁抱時/就要擁抱」。

【教育侏羅紀】校舍

教育侏羅紀 | by 孔銘隆 | 2024-02-20

每當孔銘隆乘車行經觀塘道,到啟業邨附近,他總會朝母校舊校舍張望。這座校舍一直荒廢,陰陰沉沉的,無人看管,承載著許多靈異故事,塗鴉反覆浮現。他想起中一那年所目睹的死亡,以及噩夢裡幽暗的燈光,而中學的記憶,大多植根於新校舍,同學們各奔前程,如今久未見面,課本和考卷在學校裡膨脹,成了一塊水泥地,吞噬僅餘的靈光。幸好,那年沒有凝視幽黑的深處,在新校舍能看見更開揚的風景。

翻覆波瀾真亦幻 ──《真亦幻:香港散文及非虛構寫作探析》前言(節錄)

書序 | by 樊善標 | 2024-02-08

香港中文大學國語言及文學系教授樊善標於見山書店出版《真亦幻:香港散文及非虛構寫作探析》,前言從歷史的角度釐清為何我們總是把散文和小說作比較,而此書各文大部份以散文或非虛構寫作為對象,各篇有其獨立論旨,觸及一些問題:在沒有絕對約束力的紀實文類契約下,讀者可以怎樣披文以入史,可以怎樣看待紀實中的凌虛,作者又曾經怎樣尋求文學性的認證。

【虛詞・那陣時不知道的滋味】草莓謊言

散文 | by 澪 | 2023-12-23

「謊言令人作嘔,但若然是草莓味的,甜蜜既精緻,那便另當別論。」在澪的童年,草莓屬矜貴水果,一盒草莓足夠買一大袋蘋果。她回憶起草莓之所以香甜,是母親為他汲去草莓酸味、擋下生活苦澀,使他得以大快朵頤。如今香甜漸去,卻又顯得滋味雋永,格外耐吃、回味。

【無形・給敬而遠詩的人】關於新詩的五大謬誤

其他 | by 虛詞編輯部 | 2023-11-28

看不明白,可以因為用詞晦澀難明,也有「每個字我都明,拼埋一齊就唔明」的情況;但更根本的,會否是我們都囿於考試答題的閱讀模式,總要找出文章的中心思想?想要進入詩的世界就必須接受:詩不會馬上提供自身的答案,而且它有時希望每個人得到不同的答案。要懂得享受閱讀詩歌的樂趣,類似於享受漫步與迷路的樂趣。如同施蟄存所指:「對新詩既要求解,又要不求甚解,仿佛得之即可」,追隨感覺就好了。詩中大量的歧義與隱喻,就是想讓讀者停留在詩的迷宮中品味與咀嚼。一旦有了「標準答案」,就好像電影院完場開燈,你就要從夢幻與超現實的世界離開了,那才無趣。

【無形・致我們終將遠去的校園】雜物房的忍耐

散文 | by 陳志堅 | 2023-09-26

為甚麼雜物房裡會堆成校刊山丘呢﹖這是基於功德的起頭源於過度刊印,刊印學校成就與功德,快樂嘛!滿足嘛!只是,校刊的價值在校慶往後的年份逐年遞減,因為我們要有新的計劃,新的發展。校刊從此慶幸以散貨式派發,能減少雜物房倉存的壓力,也是大人的管理之道。如果有天友校校長來訪,這種時機不可錯過,學校必然一本兩本安排作送禮之用,而收禮者配合地端起笑靨接收,回校後把校刊隨手交予副校長或老師參酌,以後學校也要造一本更好的校刊,證明學校也有別校的功績,還有別校沒有的功勳,雜物房該提早預留空位。

黃念欣 X 董啟章: 共談書評、散文與《夕拾朝花》的對話性

報導 | by 陳熙 | 2023-06-07

中大中文系教授黃念欣與作家董啟章,早前在突破中心禮堂進行「ChatDKC︰書評、散文與《夕拾朝花》的對話性」對談會,一同探討對話性的重要。由《講話文章》計劃到電台節目「開卷樂」,兩人認識之初亦是由對話展開,對比帶有鮮明立場的文章而言,對話也可被作為發掘思想和反映思想慢慢產生的過程。

【華語作家創作坊】風格之重要性

散文 | by 楊志演 | 2023-03-07

浸大文學院成立的「華語作家創作坊」,去年10月5及6日舉行「2022年度卓越華語作家」活動,邀得著名中國內地詩人西川主講個人講座及主持創作大師班,與廣大讀者交流,「CWW學生大使」楊志演參與活動後,寫成這篇〈風格的重要性〉的文章。

【第 35 屆梁實秋文學大師獎】董啟章獲散文大師獎首獎

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-03-02

第 35 屆梁實秋文學大師獎公布結果,香港著名作家董啟章憑《董啟章隨筆集》摘下散文大師獎首獎,獲得獎金新臺幣 20 萬元正。

跳飛機

散文 | by 陳俊熹 | 2023-02-10

那天感覺漫長之極,已經很累了,回到家只想攤在梳化午睡。正義、公平等等,似乎變得不怎麼要緊。比起喧囂揚厲的大義,此刻安靜較有利於癒合。六時的倦日是夏天僅有的温柔,樓下的車聲很遙遠,我在寧靜中小睡。不知何故我記起了幼稚園的事情,想起了那些雪糕筒帽子、還有跳飛機的方格……我今天的表現比那時候堅強得多了,在班主任面前沒有哭,在訓導面前沒有哭,在班副校長面前也沒有哭。這些事情我都獨力擔荷了。我這麼了不起,最後卻還是沒拿到貼紙呢,我想。

【虛詞.突然又已一年】維多利亞城苦行記

散文 | by 章可陳 | 2023-01-29

出生於二十年代的天佑女王在戰時許下一生謹守「服務人民」之誓言,此時終以九十六歲高齡駕崩了。剛剛仙逝的港產作家西西筆下的「我城」子民全程從螢幕上觀看倫敦街頭的送喪隊伍,以及全球直播的所有喪禮儀式。當風笛手在教堂及院長修道院中間的長廊吹奏起了最後的輓歌〈睡吧,親愛的,睡吧……〉,並緩緩轉身及在風笛聲中沿著長廊離去的畫面,觸動了戀戀不忘的英殖情懷,我們也終於告別了一個的時代。在金鐘領使館外,那插滿鮮花的路邊讓我們發現了一條不可跨越的界線,界內是過去,界外是現在。我們的文明在一條紅線、死線中也崩塌了,「香港傳奇」也落幕了。

回家

散文 | by 郝偉凡 | 2023-01-30

「今天是你到這裡的多少天了?」每當有人這麼問你的的時候,你總能給出一個精確的數字,第28天,第36天,第52天。數日子,是你保持記憶的方法。華麗的假期在春天啟動,時至今日,你認識的許多人已忘了今昔是何年。你不能忘記,你緊緊握住理性。

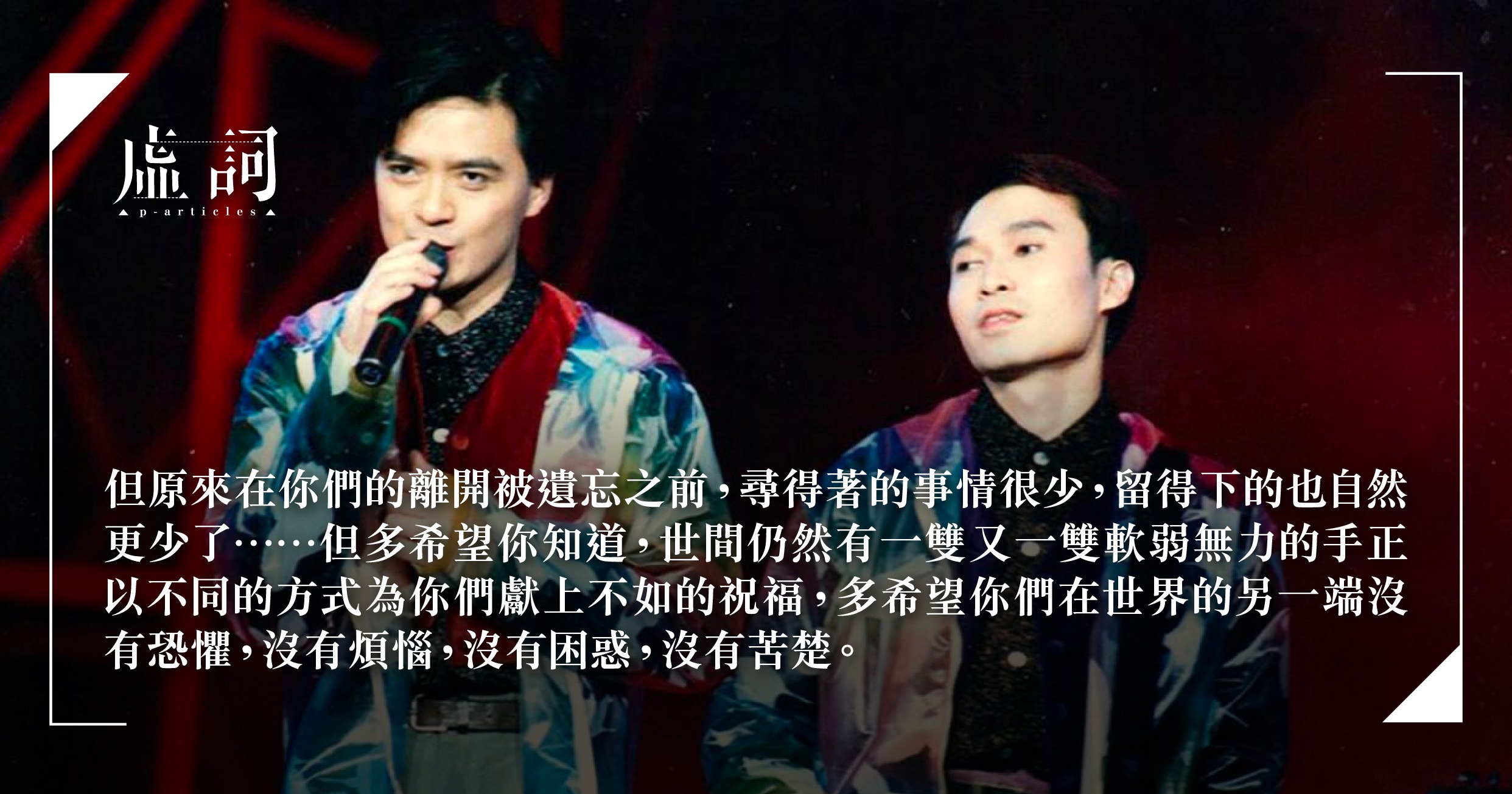

【虛詞.2022,來不及好好告別他們】十個救火的少年

散文 | by Greensheep | 2022-12-03

你們的離去發生在2022年世界盃分組賽的某一個火光熊熊的夜。當時我們總算可以透過家中那個長方框突破圍牆,看見比賽場內那些清晰無掩的樣子,但世界卻無法透過任何窗口看見你們在火災中那最後的身影。對於你們的離去,本來就連悼念的聲音都盡力收得細壓得低,無奈即儘管聲音再細再低,聲音還是自然而然地在不同時空交錯中找到共鳴,隨著彼此共振的音頻而生的悲鳴最終直通天際。

【虛詞.書來也書去】教科書沒有教的事

散文 | by 宸詩極 | 2022-07-31

「十五元一本,不能再貴了。賣不賣?」「要不,你們拿去廢紙店賣吧!」教科書每年也改版,即使內容沒太大變動,也總要把封面換一換。改版是二手書販們壓價的慣用藉口。更重要的是,每家書販的回收價也相去不遠,甚至更低。如果家裡的環境沒有這麼擠迫,有那麼一點空間的話,也不必如此賤價把舊書賣出,更不需要,把自己變成沒有議價能力的存在。教科書沒有教的是,當付出與所得之間失去平衡,一條不完整的問題出現在考卷上,答案又該從何寫起?

【新書】散文集《時候》序——多才多藝的文化人陳耀成

書序 | by 李歐梵 | 2023-04-26

陳耀成新書《時候》的內容五花八門,包括他早期和近期在報章雜誌上發表的文章,李歐梵為這本散文集寫序,分享自己與作者的相識緣分,藉此向港台讀者介紹這位才華滿溢、身兼多種身分的作家導演。

【教育侏羅紀】對不起,我只敢偷偷議論你

教育侏羅紀 | by 孫樂欣 | 2022-04-12

來了英國讀書的第二個月,在某個晚上,孫樂欣突然收到短訊:「可唔可以繼續幫我個仔補習? 你走左之後,我一路都搵唔到補習老師。」正開始適應外國的大學生活,又剛好有點財困,本以為只是舒舒服服地坐在房間,對著電腦,教授簡單的小學課程,就能賺取一點零用錢,結果卻遇上一位意想不到的雇主⋯⋯

如果我仍能和你一起走下去

散文 | by 黃照達 | 2022-04-03

離開可以有很多種,有些人可以隨時回來,有些卻可能永不能再踏足自己的家園,最可怕是我不知道自己屬於那一種。黃照達感慨提到,記得離開前還有很多東西想做,但到最後這些情節都沒有發生。現實會突然向你偷襲,在你出其不意時一下子把你和這地方的關係切斷。掛念在香港失去自由的人,掛念被迫離開的人,掛念愛惜自己的人。這種傷感,恐怕要伴隨離開的人好一段時間。

【梁實秋文學大師獎】楊渡六四紀實《未燒書》奪散文首獎 董橋、韓麗珠榜上有名

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-03-03

台灣文學界盛事,第 34 屆梁實秋文學大師獎在 3 月 1 日公佈獲獎名單。台灣作家楊渡憑六四報導文學作品《未燒書》奪得「散文大師獎首獎」,香港作家董橋、韓麗珠分別憑《文林回想錄》和《半蝕》奪得「散文大師獎優選」。

容不下異類的地方

散文 | by 譚嘉琪 | 2022-02-27

移民到香港前,一直在委內瑞拉生活的譚嘉琪,回想年幼時曾覺得自己不屬於這繁華的城市,現在才驚覺自己只是另類。害怕的不是孤獨,而是親戚們像動物園的旅客看奇異動物一樣,對自己評頭品足。但日子告訴她,這石屎森林並不容納這位異客。

一月的我

散文 | by 麥嘉悅 | 2022-01-31

新年有何新改變?麥嘉悅從潛伏多年終於要冒出頭的智慧齒談起。不得不拔的智慧齒,像神在構造人體時悄悄安排我們演練擁有又失去的過程。人為甚麼要安放祖先的骨灰,怎麼不隨便撒撒?就是想有一個痕跡。而空洞的牙肉是無名碑,紀念存在過的牙齒。

【虛詞・酒呀!我叫你酒呀!】廢棄物與影子

散文 | by 言肇生 | 2022-01-28

據說三十而立,身邊善飲的朋友三十歲左右卻紛紛患上痛風。某個酒醒的早晨,大拇趾異常腫痛,卻讓言肇生聯想到,潛藏的困頓置換成喝下的酒,本以為早就排出體外,卻以關節腫痛的形式回歸。酒精將人生的困境捏成另一個樣子擲還給自身。

【虛詞.蔬泥】非典型蔬菜

散文 | by 林銘深 | 2021-11-30

不知從什麼時候開始,蔬菜已經成為健康的代名詞。只要任何的飲食加上了蔬菜成份,便是健康的食品。只要我們每餐吃的食物都有著些許蔬菜的位置,我們就能夠放膽去吃,不顧一切地去吃。不用理會蔬菜伴隨著的,是怎麼樣的拍檔。也許是新鮮焗製,有著拉絲芝士的、鮮茄豬扒焗飯,底下只有幾朵西蘭花,被濃厚的芝士層蓋著。但轉念一想,剛才那一頓飯,到底是健康在哪兒!糟糕了,恐怕是要再跑幾個公里才能將它們全部消耗清光……

絲

散文 | by 陳俊熹 | 2021-11-05

喜歡文學就不應讀中文系?陳俊熹以過來人的身份,回看自己在中大讀書的日子,從圓形廣場、唐君毅先生像,錢穆圖書館走過,形容是「將自己放逐到一切關於生命的哲學之外,在曠野中踽踽獨行」的狀態。

單瓣雛菊一朵

散文 | by 曾金燕 | 2021-08-15

白色的雛菊,又名長命菊、延命菊,曾金燕以此為題,寫下移民潮下港人生活的一些觀察。有中產繼續過得豐盛,窗外不遠處可以看見海,陽台上遠望是巨大的山,但亦有困在陽光照不到的地方,看遠方而掙扎的人。

【文藝Follow me】工作、寫作、創作中找平衡——紅眼與《伽藍號角》

文藝Follow Me | by 陳子雲 | 2021-07-31

紅眼在2010年的明報訪問中說過,「因為心裏有些一定要寫、不然以後會後悔的故事。」十一年後,紅眼已是媒體多面手,專擅影評、流行文化隨筆,更是《藝文青》總編輯。最新出版的小說集《伽藍號角》,一來是他回歸久居的成長地元朗,二來是他近年在困身的文字工作之中,如何找到平衡創作的嘗試。

【文藝follow me】推廣文學 離苦得樂——訪「週末文學」策展人方太初、項目經理劉平

文藝Follow Me | by 陳子雲 | 2021-05-29

文學在香港,不是沒有人創作、發表,但是「就是很難讓人看見」。出於要讓優秀的作者被更多人看見,作家、策展人方太初與項目經理劉平,一起籌辦「週末文學」。

【已讀不回#31】鄧小樺:香港之寶:林夕〈曾經——林夕90前後》與專欄文化

已讀不回 | by 鄧小樺 | 2021-01-29

呢位填過〈你的名字我的姓氏〉、〈我〉、〈再見二丁目〉嘅傳說填詞人,佚名,到底係邊個?雖然唔知道,但今集「已讀不回Book Channel」將會講佢嘅散文合集《曾經——林夕90前後》。係書入面,除咗會由佢親自解釋自己嘅詞作,仲會見到佢嘅撚字心得、拖稿大法,仲有佢嘅青春添!想知更多佚名喺歌詞以外嘅一面,就要睇今集「已讀不回Book Channel」入面小樺點講,仲有快啲一齊CLS(Like、comment、share)啦! #鄧小樺 #小樺 #已讀不回 #香港文學館 #林夕 #夕爺 #曾經林夕90前後 #散文 #專欄 #Literature #文學 #導讀 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX ➤「已讀不回」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助

觸碰難以觸碰的星空

散文 | by 何潔泓 | 2021-12-09

政權不仁的躁音,在這一百多天化進日常,生長在無數人的腦袋細胞。那些曾經有過無憂無慮的時光,彷似已是老遠以前的事。「到了2046年,你們幾多歲?」同一個問題,何潔泓如此向幾名青年問道。縱然青春有限,但好些人的上半生,已決定了在這無可救藥的城市,要做一個自由人。無人知道要走多遠的路,卻都不顧一切與之共赴。

【字遊行・西藏】藏民

字遊行 | by 洪詩韵 | 2019-08-24

兩米多寬的翅膀,飛在比高原更高的天空,牠們從天上聞到食物的香氣,來,履行上天給予的義務。兩顆凸出的眼睛帶著貪婪,看到地上的幾個金點,他們來了,而牠們也該降落了。看!那穿著衣服的東西是有味道的,就是牠了!從金點慢慢放大直到金色的三角與白色的圓柱下,高僧大德念起靈肉分割的咒語,天葬師拿起刀解開身上最後一層衣服,然後用大錘剁碎最後的骨頭……

【自宅字築】水

散文 | by 吳煦斌 | 2019-08-01

前幾天下雨,窗子邊緣的磚牆上有淡淡的雨漬,像一塊豎立的雲,但水並沒有進來。我幼年住的屋子,水會在豪雨時候從牆上滲進屋裡。它通常聚在牆腳,一潭一潭像突然的苔,天晴它就退去了,那時我們的傢具都不貼牆,床和牆壁之間有拳頭大的縫隙,彷彿留下空間讓事物生長。但有一次它不聚在牆角。

【無形.逃】香港︰歷史裡的「逃犯天堂」?

散文 | by 安徒 | 2021-09-23

香港在英國人到來之前本是一個人口稀疏的小漁村,令這地方後來迅猛發展的是隨英治開始而來的外來人口。他們移居來港的原因眾多,有的謀求更好的經濟發展機會,有的因為這裡能夠提供一個讓他們可以安全棲息的地方。按當年一位港英官員的描述,「英國艦隊抵埠之後,大批船民聞風而至,他們向艦隊供應軍需及生活用品……艦隊提供的庇護很快就把我們的海岸變成了盜匪和鴉片走私販的天堂,實際上,這個天堂適合於所有為中國法律所不容、並且有辦法逃離中國的人。」

讓我們學習易地而處

散文 | by 王樂儀 | 2021-10-05

在場運動承載了很多聲音、很多思考,跨越世代、階層,是趨近民主的一種實踐。同時,最重要的是,當我們要將和理非與勇武連結,甚至乎與更多,包括牧者、教徒、母親前所未有地連結,我們每個人也開始仔細地學習如何穿過他人的位置,聆聽不同的聲音。而最重要的是,不為自己,或他人帶來傷害。每次都是艱難的選擇。

【虛詞.逃】螞蟻在大象身上爬過

散文 | by 洪詩韵 | 2021-12-09

自從戴卓爾夫人摔了一跤,然後一夜間獅子和獨角獸變成了一朵本土的白花,紅色成了香港的大背景。這面區旗是紅色的,這次又是用哪裡的鮮血提醒香港人怎樣的歷史?是雨傘運動,還是6.12暴動,不,我弄錯了歷史。

【無形・三十】六四終三十

散文 | by 余家強 | 2021-09-23

三十年是甚麼概念呢?無三不成幾,三十年就是幾十年。六四是幾十年前的事,南京大屠殺也是幾十年前的事。你會為南京大屠殺揪心嗎?你可能還剛剛為平成最後、令和改元而歡呼。

【無形.金牛座】十二點要你成為金牛座

散文 | by 陳栢青 | 2019-11-07

十二點始終驅使著金牛座。工作早八晚六。逢五休二。 日子像照抄火車時刻表。白線後排隊上車,禮貌的距離,不快不慢的應對。白襯衫用熨斗犛出線條,鼻子讓日子牽著,那樣勤勤懇懇,孜孜矻矻,還不是為了十二點一到,刷張機票。為了某一個十二點,醒在異國床上。狂歡個幾日夜以為自己避開十二點。其實是滿足了十二點。

無所不X──讀杜家祁《我在/我不在》

書評 | by 洪慧 | 2019-05-17

《我在/我不在》是杜家祁迄今為止唯一一本散文集,於1999年出版。其詩〈女巫之歌〉,風格凌厲,孤高決絕,絕對是香港詩歌裡極為優秀的作品。杜家祁的散文亦非常出色,作品收於《香港後青年散文集合》。其散文同樣風格凌厲,對各種不公不平之事,時而橫眉鄙夷,時而怒目瞪視,極具個性,其文章亦時時透露出她對語言文字極為敏感巧妙的理解。《我在/我不在》,恰如《女巫之歌》,亦未見有評論詳加分析。當然,杜家祁可能是不太在乎的。

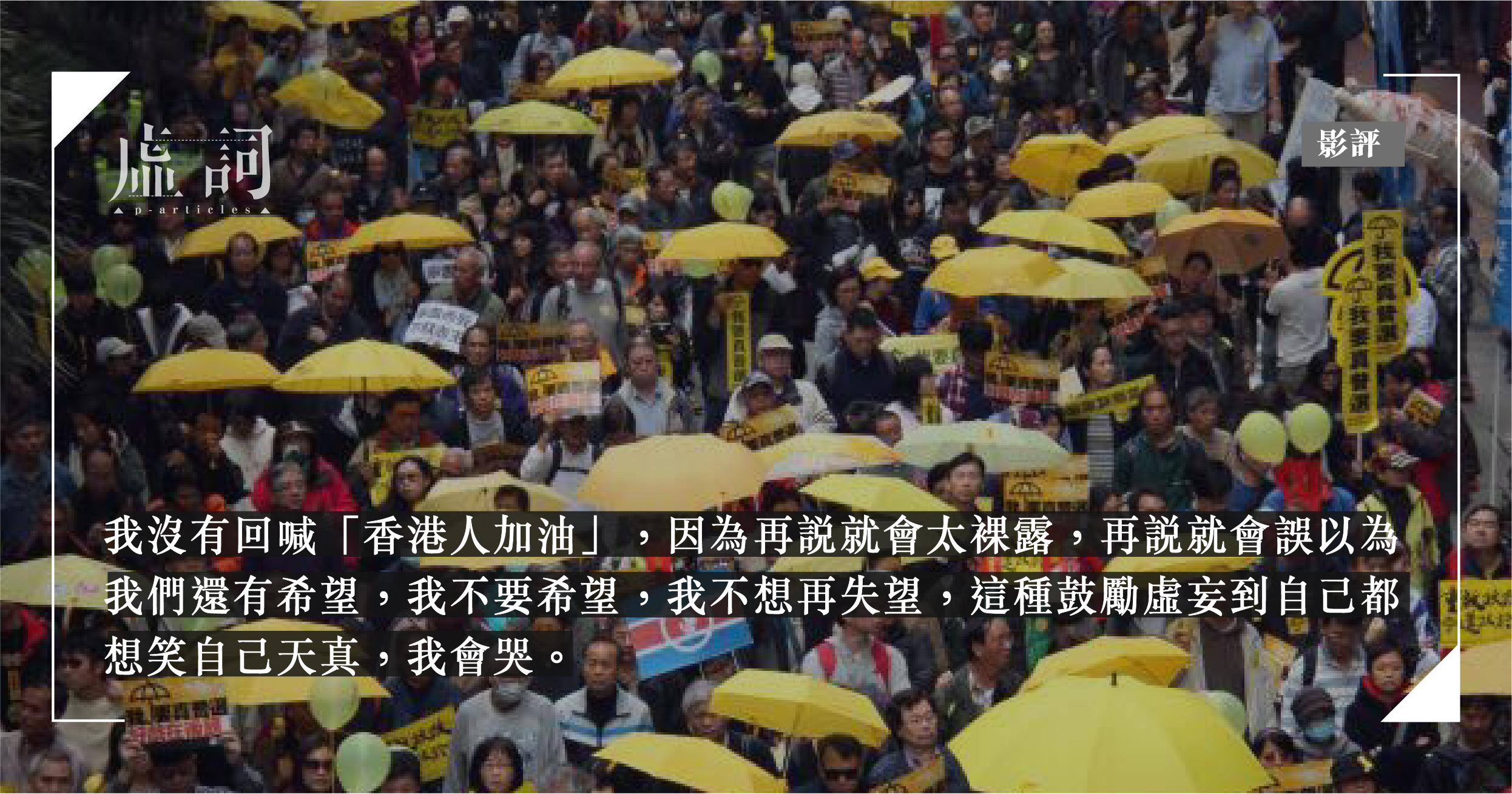

那句不能承受的「香港人加油」

散文 | by +文 | 2021-12-09

平日下雨天都撐蘋果雨傘,黃絲帶太沉重太著跡,雨傘有實際功能,剛剛好。昨天路上一路有人從後敲傘,問我雨傘的來歷,是不是非賣品,建議不如儲報頭送雨傘,或者登入10次可以特價換取,有幾次甚至一群人討論起來,大家都覺得這傘很有意思,有人豎起姆指,最後就是一句「蘋果你哋要撐住呀!」

讀書、讀戲、讀人——重讀黃愛玲《戲緣》

書評 | by 羅展鳳 | 2019-04-19

2000年春季,我在中文大學上愛玲的「認識電影」課,是她的學生之一。同年,相若時分,她的《戲緣》出版。課餘捧著她的書讀,如斯珍貴,小心翼翼,當時鮮見如此精緻格調的白色小書,書名與作者名字燙上啞色銀字,低調雅氣,有著宋朝極簡美學的古樸素質。今天小書已添時間歷練,素白封套漸變淡黃,暴露空氣最多的書脊,更形成深深黃銅色,抹上一份不由人的蒼蒼——像愛玲,突然不動聲色離開。

【無形.虛擬關係】相忘於江湖

散文 | by 戚振宇 | 2019-04-07

前段時間和朋友錄播客,談的話題是互聯網考古,從上世紀末的撥號上網談到了近年有事沒事刷手機的生活,末了,有朋友提問:如果今天的互聯網讓你那麼焦慮,你最懷念以前的甚麼?

【虛詞.紅】I watched the apples falling one by one……

散文 | by 蘇苑姍 | 2019-03-08

一隻蛭鑽進身體,體節開始微微漲縮,對血渴求。如果無力制止,它就張牙舞爪,背後靈一樣纏縛附體,變成吸血鬼,把聲音連景象轟隆地扭曲起來。有時,先是聽見耳骨中的顫音,慢慢,眼前世界就像一張過度曝光的相片:人影,建築物,成像四周都有白晃晃的光暈圍住,糊掉層次,無法看穿,無處著力,一種非常實在的空。

變速.散手.文人畫——樊善標談散文寫作

專訪 | by 虛詞編輯部 | 2019-04-06

中大中文系教授樊善標近日出版散文集《發射火箭》——與他的首本著作《力學》一樣,都可能會被錯歸入科學類書籍。樊善標本來就有錯綜而跨越的歷史:他原為理科生,在大學卻入讀中文系;碩博左論文主題都以語言文字、古籍研究為專業,後來卻在大學中教授不少現代文學的課;研究及師承都與余光中相涉,卻不走新古典主義的路子,昔有「中港台散文試驗」一科甚受學生歡迎。九十年代加入呼吸詩社,並與凌鈍、杜家祁合編《後青年散文集合》——同樣地,樊氏第一本著作《力學/[]》也以書名點出了作者對於散文美學的個人看法:理性,在形式上追求對敘述的控制,強調散文的「骨架」而非血肉,提出一種幾何之美。

家仍在遠方——專訪韓麗珠

專訪 | by 李卓謙 | 2019-01-29

2010年,韓麗珠開設facebook帳戶,開始在facebook寫作。本來只是遊戲,是伸展運動,正如坐得太久也要舒展一下筋骨,好讓自己從高密度、緊繃的小說寫作狀態中抽離、歇息,她說寫散文用的是另一組肌肉。直到後來新界東北、反國教、雨傘,一浪接一浪,她一邊在facebook上寫,開始覺得找到自己的位置,或許可以以觀察者的角色參與社會,參與生活。

發射火箭(代序)

其他 | by 樊善標 | 2019-01-04

火箭的構造很簡單,只是把火藥塞進一根圓管裡,尾部伸出一條引線。不過發射需要一定的技巧,我們分兩階段點燃引線,第一次點燃後,讓火箭飛一段距離,接著第二次點燃,才能成功發射。關鍵是怎樣確保第一次點燃後,火箭飛到特定的位置,在不容許偏差的時機第二次點燃。

互為異質,說彼平生——看Rachel Howard展

散文 | by 孟紫芝 | 2018-12-28

周日我們出來看展,展覽的藝術家叫Rachel Howard。展覽一開始是一件尺寸不大的畫,大概高不過一米,寬不過八十厘米。畫面裡一個黑影,像安吉拉.卡特的故事裡跳出來的巫師或者樹精之類,似乎穿著帶兜帽的斗篷,手底下有一個小生物。L說這是一頭牛吧,你看這是牛的雞巴。

【無形.平安】平安

散文 | by 何潔泓 | 2018-12-24

不用虛想明天沒有痛苦,我們沒有得到誰的保障。如果平安一生在殘酷淌血的社會已成了一份奢侈的盼望,那本應如此的安穩景象已成虛無機率不必自作多情。我們只能在藏有善意的靈魂裡,與美好赴一場約。不怕窮得就僅剩這塊斑斑駁駁的內心,因為那處歲月靜好。

悼念這位頂撞文字獄的現代詩人——寫給逝去的孟浪兄

其他 | by 馬建 | 2018-12-22

當代流亡詩人孟浪去世了,他留下了大量的詩歌隨筆,也就是他人生的所有腳印了。好了,孟浪兄,我們詩行裡見,而且會讓更多的人讀,因為你留下的詩歌會因為流動而活著。早晚我們的血都會流在一起。

【無形.平安】平安幼辭考

散文 | by 李維怡 | 2018-12-21

「平安」,原是一生的難,也是個好深的詞。當然,當時的我,沒有認真想像過,若他日決定做一個不介意離開主流而行之人,其實須準備承受甚麼事情?又如何能在世界中安頓、接納自己繼續前行?感謝今次邀稿,讓我稍為整理了一下,在明確地投身社會運動之前,我是怎樣學習這個詞彙 。

【無形.荷爾蒙】Martyr

散文 | by 陳飛 | 2018-12-13

一向不喜歡跑步。跑短的沒有爆發力,中距離還可以,至於長跑,若不是高中時期為了應付「職務」,是絕對不會碰的。那時候同學總說「你這身形應該很適合練長跑」,自己是做運動員的,自然知道這些話不太合理。適合一項運動與否,跟身形沒絕對關係,尤其跑步,如果沒有必定要跑的理由,無論100米還是43公里,都跑不過去。

【無形.荷爾蒙】三十六宮總是春

散文 | by 宋雨喆 | 2018-12-11

這段文字耐琢磨,有時也會發給比我疲累憂慮的朋友看,發時多刪掉第一句,因為不分時機對象的談佛論道讓人更累,知道「偷閒」要緊就行了。這個閒千金難換,感受上該是交融通泰,而不是窮極無聊,無事腦子飛轉更不算,體現在音樂上是某種留白、超離或有生趣的遊戲感。

【虛詞.寒】瑟瑟與猩紅

散文 | by 洪詩韵 | 2019-01-03

熾熱病毒地震海嘯,亡魂開始復仇,鹽田結冰,最後一片冰川融化,你就站在繁華燈火中倒數氧氣的耗盡。渴望用文明在枯土上種花,在漠化的草原中栽出新的靈魂,但寒冬襲來,烏黑的天空下起了滿是毒素的雨水,腐化城市的萬家燈火。驕傲的自大的病態的殘暴的,蠶食珍惜。人,塵埃落定,末世中塵封希望,天堂和地獄在召喚了,地球……沒有生命。