弛滯,重組碎散——記拔萃男書院罷課

「血的味道潛伏著,在走道上漆黑的鼠洞裡,在改裝過後的飯店的儲藏室,床單與浴缸、游泳池與三溫暖,在搖曳的燭光中,在潔白的桌布底下。」——胡淑雯《太陽的血是黑的》

城市的皮層慢慢綻開,形成一道縫,或一個近乎恥笑的嘴唇。街道割裂,玻璃屑般碎散一地。凝滯的暗黑液體在靜脈中弛滯,傷口綻放成一朵朵斑斕而變質的花朵,皮囊貞靜佇候,等待包裹一顆剝落的眼睛。然而,汽車馳駛如故,上班族提著公事包追趕殺人的地鐵,在各種權力結構與微物間穿梭交織,影子循環疊加,覆蓋言語的缺口。

當抗爭者塔般倒下,骨肉支離破碎,資本繼續循那原初的結構操作,蛇般在血肉之上逶迤,如一曲細冷的水。一切看起來好像有理有據的運行著[1],仿佛甚麼都沒有發生。

仿佛,甚麼都沒有發生。九月二日如常的開學天,如常於六時半起床,如常穿校服梳洗吃早餐。只是今天不再乘搭黨鐵,改乘巴士。車輛爭相鳴響,耳朵在鋸刀下淌血,窗口無意識橫越頭顱,車輪徒勞滾動,都市人不過是薛西弗斯。我們知道,皮囊下的血脈總是循環不斷,資本和基建不能在擠壓的市場中停止運轉,而一旦某些人攻擊這個工程式,被功式化,被設計的世界[2],他們的行為將被定性為暴力。當有些人被打成骨肉碎塊,那些隱伏的傷口微微擴張,在黑暗裡變糜爛,他們仍舊抬頭,奴隸般在紊亂人象疊成的網中爬行,以膝蓋踐踏微小暗靜的黯紅。

回到課室,有些同學一如往常埋首課本與筆記,於延綿無盡的鐵鏽管道中石塊般旋轉,尋找幽暗水溝。學校還算自由,容讓我和一些同學則在迴旋處派發口罩和白絲帶扣針。暑假期間我見投票結果中願意參與罷課的人不少,便錯以為同學會踴躍接收物資,怎料一切不過是煙霧。大部分低年級同學都沒接受;一些同學的家長許是在車中叮囑他們不要接受,故他們迅速跑走了。後來,一位舊生拿著攝影機,來到我們身旁,訓導主任便隨即走來,詢問他是哪來的人。我們沒理會他倆,繼續派絲帶。一個個熟悉的老師走過,然而只有一位扣上了白絲。

我校九月三日才有罷課安排,因此這天學生仍須參加開學典禮。我們相約了在風紀喊「stand」時戴口罩,掩右眼;但實際上只有寥寥數人這樣做。是的,經過學校多年的培育,我們都知道齒輪必須不停滾動,即使下面滿是模糊的血肉。本來有點納悶,但當副校長準備致辭時,有人忽然大喊「光復香港」。「時代革命,光復香港,時代革命」,幽靈般來回往返。副校在台中心停滯,復行,然後開始演說。具體內容我忘記了,但有一句話,我必定記得:「在這新學年重新開始。」

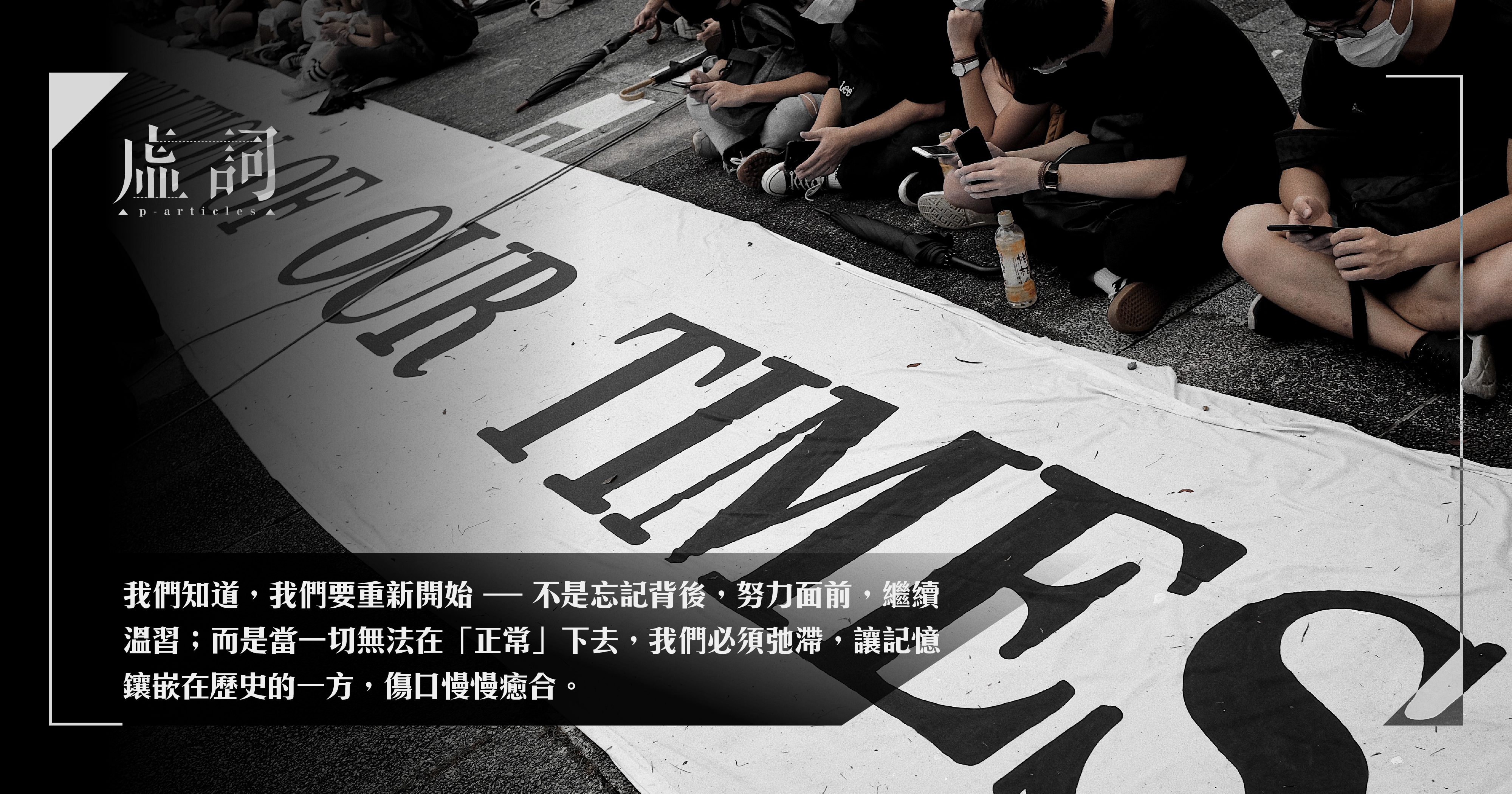

我們知道,我們要重新開始——不是忘記背後,努力面前,繼續溫習;而是當一切無法在「正常」下去,我們必須弛滯,讓記憶鑲嵌在歷史的一方,傷口慢慢癒合。我們知道,無法再讓齒輪撕扯橫放在地面的血肉,拋開一切歷史,重新運轉,建構抽空的敍述。

於是,放學後我和朋友去了暴大,在人群中堅持那微小的敍述。然後得知他校罷課的學生被困在密室,受恐嚇;女子的手被踏至骨折。有人死了。

***

九月三日早上,太子站外鋪滿白花和標貼。一切還原成清麗的哀悼。無法不嗅到潛伏地底的血液,無法不看見碎骨般的花萼。

早會時,抗爭的聲音依舊在禮堂迴盪。回到課室,聽見有同學道:「都已中六了,罷什麼課呢?」我和班中的五位同學依舊到了罷課的場所。坦白說,我也擔心若罷課持續成績會倒退。但是否因要準備文憑試便可莫視社會的不公義,等待黑鳥叼走無辜的眼睛?只是,我又想,其實罷課真的有用嗎。

我帶着疑問步至罷課課室,看《1987:逆權公民》。雖然電影與現下香港的語境不同,但我仍然看見同一池灰黑流液暗翻浮動。朴鍾哲在黑獄中被虐待猝死。李韓烈被警方發射的催淚彈直接擊中後腦重傷不治而亡。我們知道,極權(非單單獨裁)總是血腥暴力。

這時候,一位向來熱衷跟學生對話的通識老師走來,問我身旁一位同學為何罷課。他答道,我覺得自己要做點什麼。「做點什麼」一句令我突然感觸;它舉重若輕。我們不會否定,罷工罷市或能癱瘓市場,因「每個生產鏈延伸到如此專門化以及需要如此多中介人的地方,只要有一個消失,整個生產鏈都會被癱瘓,甚至被摧毀」[3];只是,中學罷課大概沒這樣的功用。但我忽然想到,比起工具,罷課更像一個凝滯的姿態,讓程式稍微停滯,不讓細冷的水墜落至橫陳豎裂的斷肢。

而罷課,也未嘗不是對校園政治權力的反抗。當我校讓學生自由罷課,人家學校卻警告學生罷課要記大過,甚至被趕出校門;某何姓男子更說罷課是違法行為。那是一個針孔,我通不過,我並不是一隻蝨子。[4]

那天,其中一位老師著我們要在早會後才可喊口號,以示對老師的尊重。這點我能接受。當他問:「光復香港,其實你們要恢復什麼?」有勇敢的同學答:「恢復自由,言論自由」,課室即傳來一陣迥異的笑聲。那瞬我想站起來問「笑甚麼,有甚麼好笑」,但老師瞬即開腔,說:「現下香港有打壓你的言論自由嗎?」究竟是如何與世隔絕才會說出這種比「不知道」更難聽的話。孤寂驀然來襲,我想起《百年孤寂》的金魚,日復日夜復夜來迴交織,終成一泓虛無。

會不會一切皆虛空,這問題一直懸在我腦海。

***

九月六日組人鏈,這天起,我感覺心裡其中一道縫徐徐癒合。

七時半,五百多名校友和學生相約在校門。我們手牽手,人鏈延伸至迴旋處。有同學戴了防毒面罩,也有同學積極分發口罩和單張。往校園的山路蜿蜒曲折,總是教人走得辛苦難耐,但今天有一群人陪同,實是格外舒適而感動。到達迴旋處,我們繞草地,口號喊得愈來愈響亮而堅定,也藴藏著一份男子的溫柔。

鈴聲響起,我們如常進入禮堂;但今天我們帶著使命——早會完結時同唱「Do You Hear the People Sing」。校長幽默地說:「I know some of you will sing after the assembly, and some won’t ; just let you know both are fine. But for those who will sing, please sing in tune; or else, I will be disappointed.」(意思大概是這樣),惹來一陣笑聲——不是聒躁的那種。高唱時,我突然有一種從未擁有過的感覺:我是拔萃人。

這種歸屬感對我這種人來說是奢侈的,也是難以建構的;而它不是建基於成就,而是一種與社會連結的理念與想像共同體,通過儀式體現出來。拔萃精神不侷囿於比賽與競技;它必須擴展至更大的社群,以致社會。我們未必要成為the best of the best,只須緊記無論能力優劣,我們也有stake in society,可在自己的崗位上strive for the best。早會結束後,我們再次回到迴旋處,同喊「拔萃仔!拔萃仔!」口號光暈般散溢至城市的罅隙,以凝滯的姿態,讓碎散的傷口慢慢癒合,在漫漫長夜中,恆定地駛向那新的秩序。[5]

[1]引自胡遷《大裂》。

[2]引自《致我們的朋友:資本主義反抗宣言》,Comite Invisible著,鄧逸晴譯。

[3]同[2]。

[4]引自淮遠《獨行莫戴帽》。

[5]改寫自也斯《廣場》「被黑夜驚醒讓我們有新的秩序」一句。

〈本文內容僅代表作者個人觀點,並不代表「虛詞.無形」及香港文學館的立場。〉