【無形・過敏鳥】唇毒

紅燈如唇,微啟──口腔,橫於酒吧中央的漆黑長吧枱。枱上枱下的間接照明鼓漲著血,隔著口腔,映成豐潤唇瓣,濕霧般散染四周幽暗……哪怕身處人影疏落的邊緣,他的側臉,或許還有我的,都印上昏紅殘印。

我讀不出他的唇。音響轟烈,我將耳靠攏在他唇前,用指尖滑走正要傳給F的錄音。我認得他。剛在場內勉強繞了圈,他原不屬於這灰影幢幢的邊緣。當時他在沐浴,喉結胸腹人魚線,鮮紅的光水凝在他的皮膚,只有唇在動,與幾個身邊人談笑風生。我隱約聽到他說國語,在我擠去吧枱買飲料的時候。原本打算瞥他一眼,約莫二十多歲,膊頭寬大,單邊掛著許多圈裝飾似的墨綠粗繩。冷不防對上眼,我迅即扭過頭,直至拿到我那杯石榴汁,才緩緩走回角落。那裡沒人會跟我搶氧氣。「你都係香港人?」我怔住,因他純淨的廣東話。如今他在我面前,下身的黑色三角很貼身,顯現飽滿圓潤的輪廓,我下意識別過臉。「咁生面口嘅,好少嚟?」我點頭,第一次,呷了口石榴汁。死甜。凍的,就只有凍的。嘴唇隱約痺痛。

我知道我的唇未完全痊癒。上個月剛到台北,不久便嘴唇紅腫。診所的消炎藥吃不好,我蹺了課看台大醫院皮膚科。醫生診斷,是過敏造成的唇炎,給我的軟膏含微量類固醇,早晚各搽一次。今日是第三十天,已是醫生規定的最長塗抹時長,然後我放棄了,藥膏有效但未能根治。或者到底無法根治,因為我上次唇炎,也是我第一次唇炎,不過是兩個月前的事。那時我快要從香港飛往台北。

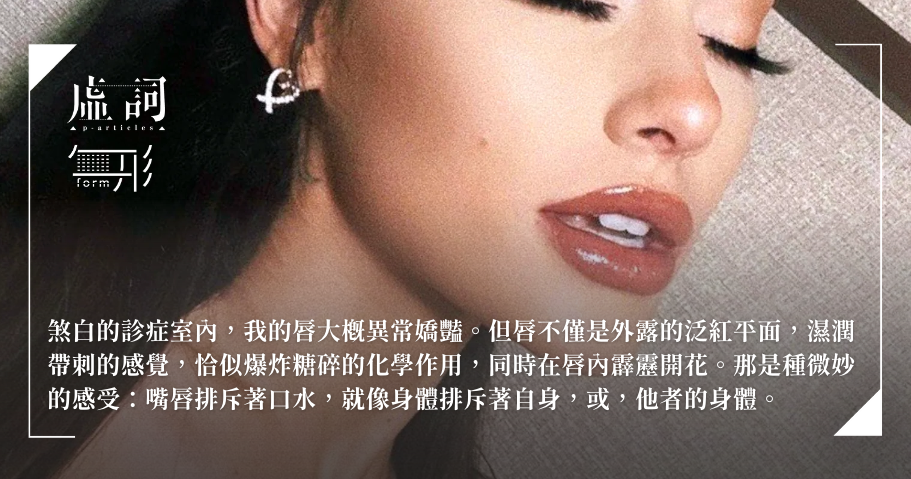

「若曾患過唇炎,嘴唇會變得異常敏感。」醫生說。我理解成一種舊患,正如扭傷過的關節會更易受傷。「你懷疑自己在夜市吃章魚燒時燙傷嘴。很有可能,滾燙刺激了嘴唇,造成過敏。」我點頭,所以過敏是嘴唇的抗議。我啟唇呼吸,微涼的氣流壓縮成某種可感而不可見的形狀,進出嘴唇,為了舒緩痕癢,卻還是忍不住舔舐。「口水會惡化你的過敏。」於是我滯停舌尖,縮回口腔。煞白的診症室內,我的唇大概異常嬌豔。但唇不僅是外露的泛紅平面,濕潤帶刺的感覺,恰似爆炸糖碎的化學作用,同時在唇內霹靂開花。那是種微妙的感受:嘴唇排斥著口水,就像身體排斥著自身,或,他者的身體。

「啱啦,交流呢四個月,用唇膏滋養好你嘅唇──為咗錫更多男人。」F在機場送行時鬧著擁抱我。我們姊妹的默契是,鬧中總有幾分真。

F知道我與P的事。半年前偶然識了P,不知怎地,吃飯健身看電影,我們發展成每周見一次的關係。F詫異於我口味的轉變,由三十多歲下調至將近二十,亦因而相對安心,因為他相信,年齡相仿的關係會比上一段更健康。我沒想過F會突然提起那個他,只能苦笑著澄清,P是我很好的朋友。只是,譬如說,在周末上午的健身入門課,當我訓練至力竭,又飲完自備的水,便有理由拎起P的1500mL水樽──唇微張貼向樽沿,傾斜,為了讓水穩妥流過自己的舌面。那陣降溫潤喉,撫平呼吸的清涼,除了安於現狀,我不求甚麼。直至P有天說遲些再約。是識了新的人嗎?那是我將近到台北交流前的事。健身完回家經過商場,有店鋪新開張,英文店名有祝福的意思,賣有機健康食品。我趁特價買了樽「排毒博士」,不透光的濁綠如藻類在水滋生,沉積物隱隱晃蕩,裡面是一整個,缺氧的世界。我扭開樽蓋飲一口,雨後的草青味立即湧上鼻腔。我閉氣吞下,伸著舌遞給P,「以毒攻毒。」他皺眉閃開幾步……正如他往後對我邀約的拒絕。我識趣沉默。

翌晨我在床上便感覺到,唇內在醞釀微弱的力和熱。以為是熱氣,卻漸漸變成痺癢刺痛。過凍、過熱、味道過濃的食物會加劇不適。夜間失眠,我無法忽略嘴唇變成體外的心臟,不住輕顫,像在泵血。至於唇內那依稀而陌生的痛癢,卻緣自太深的地方,空泛得無法判斷確實位置,如囊腫型暗瘡在面部冒起的先兆──我忽然感到切實的威脅。消磨清醒,是為了逼迫我體認:唇向來屬於臉面。原來一直只是,顏色不同的皮膚。

唇瓣異常肥潤如豐唇失敗的狀況,已是一個半星期後的事,也總算是種可見的結果。到樓下診所看病,醫生問我是否曾有食物敏感,我搖頭,接著他讓我回想,嘴唇紅腫前吃過甚麼特別食物。我想起那樽藻綠。也許所謂排毒,是要激發體內穢物,包括沉積心底的陰影,再隨時間逐漸泛現於相應器官,造成過敏。

那是個凝結的凌晨。臨睡前我收到他在Signal的訊息,說家人已睡,問我要不要見面。我知道他的意思是要我上樓,也知道,他正渴望著某種焚身的勞動。我心一沉,應承了。我與他已許久不見,他總說工作忙碌,但我是要理解的,對於他三十多歲的工作生活。而在大門見到他的瞬間,我唇邊還是自然漾開了笑。進入他的卧室,我從後將頭枕在他的肩,聞著他頸窩殘餘的木質香水味。但他失算了,解鎖了電話螢幕,是橙黑配色的交友app訊息版面。一連串未看或已讀,流轉著臉照與肉慾的訊息,隨時序疊高,於是我被壓得很低很低──原來一直只有我刪了app。

今夜上他家的會是個陌生人。

如果我沒有應約。

十指緊抓頭髮。無聲,裂唇,呼呼、吸、呼、吸吸吸──氣促斷續的窒息感。那時我還未知道,口唇呼吸法,會在往後患上唇炎時用到。

待我重新下載那橙黑配色的app,我遇上P。大概是寂寞,驅使我們相約、擁抱,釀成接吻和後來後來的意外。P大概不會有機會知道,他曾讓我想做回自己嘴唇的主人。而如今來到這間酒吧,我想我至少要錄音給F,為自己的放蕩,留下第三者紀錄。

「呢間bar好出名綑綁。」赤膊的他用拇指勾起膊上粗繩,順手得讓人差點誤認,尤其在這曖昧暗紅下,那其實是他的髮。「我好熟手。一齊玩下?」身在異鄉總有莫名的膽量,我點頭,但要求不要吊到空中。「好,我就咁幫你綁個龜甲縛。」圈從膊落地,攤開化成蛇似的長繩,他用雙手拎起繩從後套向我頸脖,姿勢宛如頒發獎牌。這一勒、那一勒,多角圖紋漸漸制限我胸腔起伏的幅度。我用唇呼吸,過唇的氣流異常薄涼,且癢,不免想起那個潰散的凌晨,我索性閉眼。鬆緊是否合適?我不知何謂合適,被擺佈是我的命運。繩穿過腿間向上拉,彰顯生殖的地方──掃過,我開眼,是他,曲著指節從下緩緩掃上我下巴,替我拉上無形的拉鏈。他貼得很近,用下身的堅挺輕微頂撞我,就算紅光淡淡,我能望見他新長的鬍髭,像植物的新芽,很有男人味,「喂……畀唔畀錫?」我愕然,瞪大眼眸對望,幻想到,接吻時他的鬍髭會不斷磨擦我唇邊,會比凍飲對上唇的刺激更刺激……我放空似地思考,直至他笑嘆著後褪一步,轉而側著臉親了我臉頰。我嘴唇敏感,我解釋,他聽後笑出聲,大概認為是藉口。藉口嗎,我難以解釋在他選擇親我面頰那刻,自己鬆口氣的原因。

解綁後我離開酒吧,沒飲完那杯為滿足低消而買的石榴汁。凌晨兩點半,從酒吧步回住處需時一小時。似乎下過雨,沁涼的空氣安撫著唇,沒飲酒,頭腦卻感覺微醺。

倘若唇與心之間架設著排毒管道,那麼,唇會比我更了解自己。

過敏也不過是種暴烈的保護。

手指在螢幕上凌空一陣,我還是點進他的灰蒙icon,恍如那些在酒吧邊緣的灰影,但他是我釘選的唯一。「目前在線上」的綠色字眼,像允許過馬路的行人路燈,我邊悸著心邊前行,又似乎,根本沒移動半分,因為旁邊顯示我們的不變距離──801公里。若他翻看歷史紀錄,會發現801公里外曾有個icon同樣灰蒙的無名者,無端查看自己的profile。他會納悶,但又無法查看對方的其他資料,除非有購買premium。當然他是不會的,他怎麼會呢。笑著仰首,極力用唇深呼吸……凌晨寬靜,腳沒有停過,如此過了許多、許多條,或綠或紅的馬路──