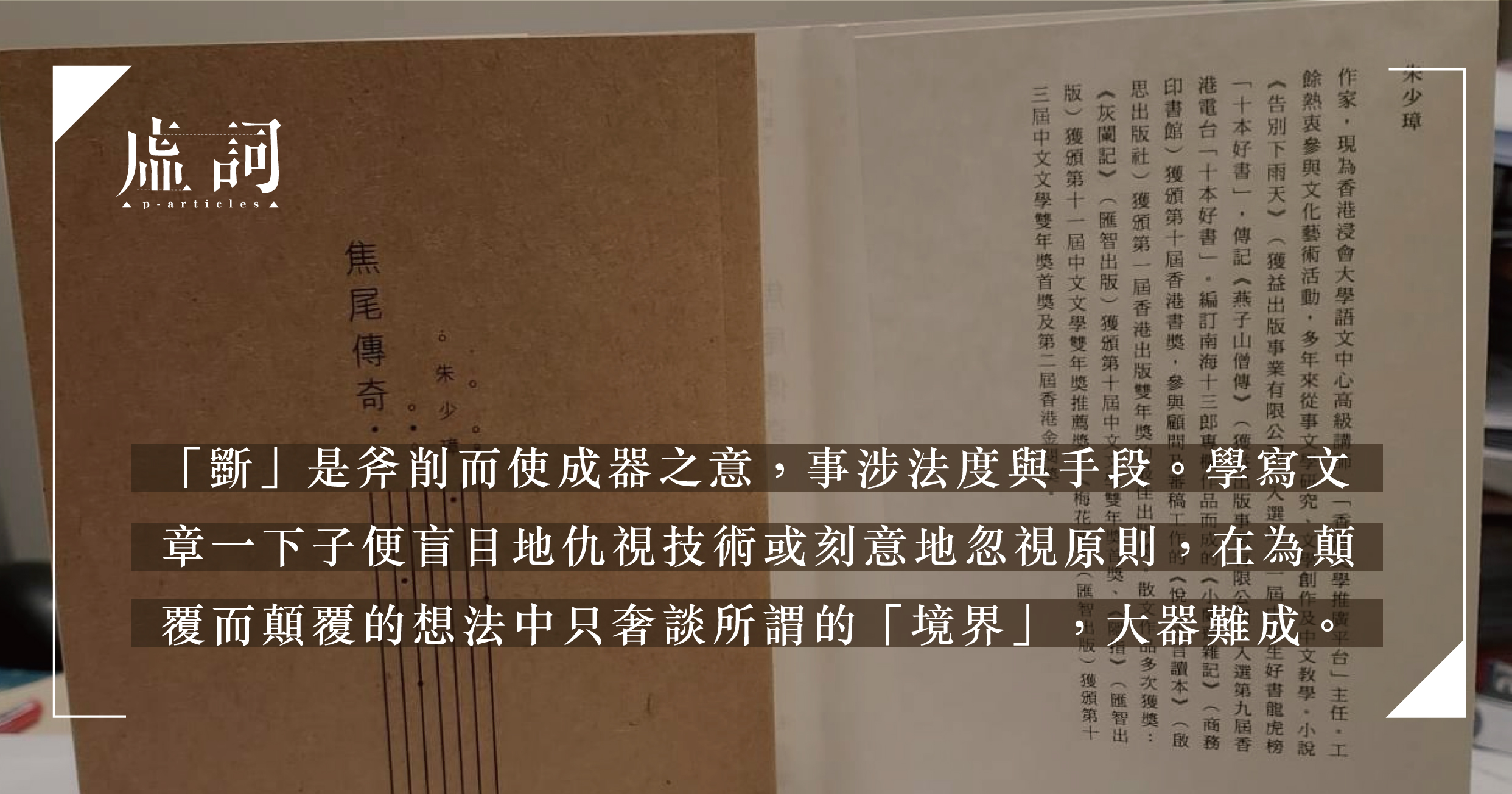

【《焦尾傳奇》楔子】焦尾傳奇

《後漢書》〈蔡邕列傳〉說:「吳人有燒桐以爨者,邕聞火烈之聲,知其良木,因請而裁為琴,果有美音,而其尾猶焦,故時人名曰焦尾琴焉。」蔡邕耳力好,救出灶下良木斵成名琴,一段桐梓佳話,流傳千古。後人馬虎,據此典故說蔡邕「知音」,並不確切,那該是「知遇」。「世有伯樂,然後有千里馬。千里馬常有,而伯樂不常有。」事實上,蔡邕,亦不常有。

生活中甚麼值得寫又甚麼不值得寫,在在取決於作者的眼光與識力。2017年八月黃春明接受《明報》訪問時說:「我想香港現在是很苦悶的,動不動就有言論審查、有政治的壓力;社會、家庭、經濟各方面的條件,讓年輕人生活得很辛苦,但也就是這樣的時候,文學能擁有最多的材料去發揮。」回應中那一句「這樣的時候」給我很大的啟發。這世代,在我們的生活中不少被送進灶下焚燒的材料,正等待著蔡邕的耳朵,在火烈聲中作精明的分辨。哪一段是記憶的桐梓又哪一束是生活的蕪草?分不清的話就不必妄談寫作。

寫作,總涉及取材,我尤其喜歡「取材」中的「材」字。「材」就是木料,可能是灶下的柴薪也可能是上佳的琴材,作者時時刻刻帶著「搶救」和「保留」的心態,敏感地多感受一下生活中的每個細節,類似焦尾琴的傳奇,在文學創作的國度裡,每天、每時、每刻都可以發生。

覓得上佳木材,還需加工,才可成琴。加工不是「識力」的問題而是「技術」的問題。古人製琴,不說「造」更當然不說「生產」,都用「斵」。「斵」是斧削而使成器之意,事涉法度與手段。學寫文章一下子便盲目地仇視技術或刻意地忽視原則,在為顛覆而顛覆的想法中只奢談所謂的「境界」,大器難成。

琴斵好了,還得等待歲月的磨洗。《斵琴名手錄》前言有這樣的說法:「然斵琴雖藉良材妙手,而不歷年久遠,則灰漆未斷,木液未盡,未能發越鬆靈。」文章完成後,最好能暫時遠離當世種種標榜或謬評等雜音,文章千古事,是得是失,寧謐中年月更替,自有更客觀更中肯的評價。

《後漢書》「燒桐以爨」四字人生術語叫做「遺忘」。每天到了做飯的時候,半空飄升著的縷縷炊煙中,夾雜著不少剛被遺忘的幽魂。大概只有蔡邕明白:廚灶下還有不少良木琴材刻下就給堆放在遺忘的邊緣,火舌掩映,一下子就要給忘記得一乾二淨。

《焦尾傳奇》算是個人散文創作上的「階段總結」,這趟總結展示了「我寫過這樣的文章」,而並非展示「我寫過這樣好的文章」。

真正認識一個人跟只認識這個人的優點,是兩回事。我寧願讀者透過本書的64篇文章,較全面地了解我的創作和想法。卷末四段文言雜記是表達「焦尾」最具體的「裝置」,四段合共才千餘字,諒不會令讀者有太大的反感。

出版前總忍不住要修訂一下若干舊作少作,但又怕保留不住那當日筆下的真情實感,多番斟酌,下筆躊躇,最終刪得最多的標點符號是舊作中的感歎號,刪得最多的字詞是舊作中的「啊」字。「哩」字也嫌太嬌俏,好像只保留了一個。近作是新寵,改動較少,但可以預料,這批作品在另一次的「階段總結」中恐怕還是要修改的。

《斵琴名手錄》用「鬆靈」二字形容古琴醇雅的聲音,我是首次見到這個用法。「鬆靈」大都用於形容畫作的藝術效果,說琴音鬆靈,那該是由聽覺挪移為視覺的一種特殊美感享受。《桐陰畫訣》云:「作畫能沉着鬆靈,則不患無氣,不患無韻矣。何事墨之渲染為哉?」畫訣中「作畫」兩字若改換成「為文」,一樣合理,而且非常貼切。