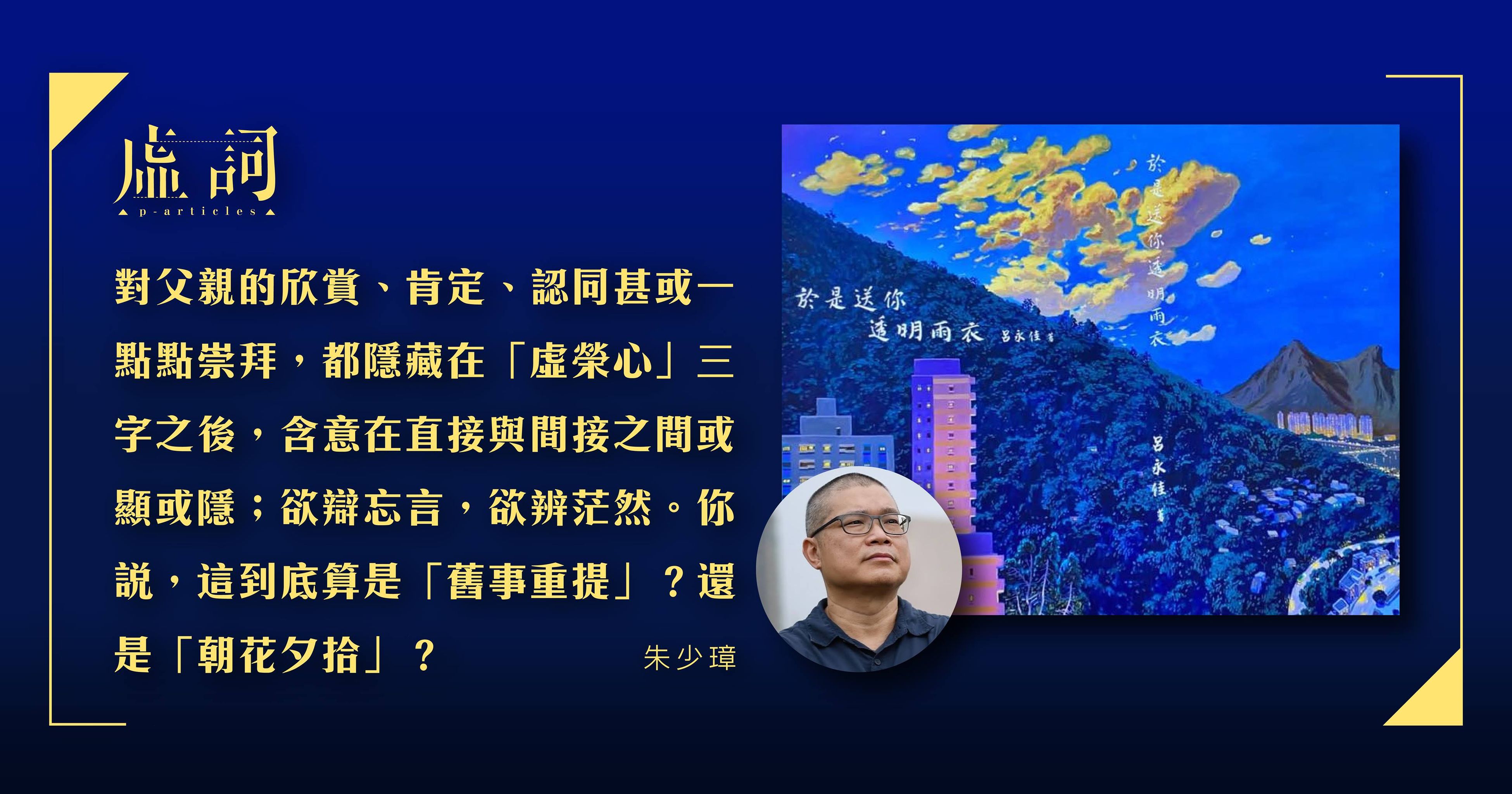

【新書序】呂永佳散文集《於是送你透明雨衣》:隱藏的狐步

如果「風高浪急,我更想思考散文是甚麼」是詩句,作者要表達的意思恐怕是「風高浪急,我更想思考人生是甚麼」;句中的「散文」很可能是喻體:人生像散文。

一個人又寫詩又寫散文而又對創作有要求的話,到頭來一定給這兩種文學體裁搞死。兩種由構思、表達、語體、修辭以至篇幅都大不相同的文學體裁,不是要同時兼顧那麼簡單,而是要「兼擅」;精神不分裂的話,一定辦不到也做不好。詩人要寫好散文,在「non-fiction」的掙扎外,還可能要同時考慮「non- poetry」的問題——前者是內部矛盾,後者是敵我矛盾,都足以致命。閱讀詩人的散文,理解文意時總不能完全抹掉作者的詩人身分。欺人容易自欺難,等閒一句「作者已死,閱讀覇權」任何讀者或評論家都可以輕鬆說出口,但能否真正做得到絕對冷靜絕對客觀卻只有自己知道。我必須坦白承認:我辦不到。

說「舊事重提」,是典型的散文筆法;說「朝花夕拾」,就滿有詩歌的比興意象。魯迅散文集《朝花夕拾》初在《莽原》雜誌上發表時文章的總題正是「舊事重提」。魯迅親撰的「小引」我常常橫蠻地行使「閱讀霸權」改用「分行」的方式來讀,覺得效果要比〈我的失戀〉出色得多:

帶露折花,色香自然要好得多

但是我不能夠

便是現在心目中的離奇和蕪雜

我也還不能使他即刻幻化

轉成離奇和蕪雜的文章

——《朝花夕拾》小引

原來呂永佳也愛讀《朝花夕拾》但相信讀的時候是不分行的,而他在高風急浪中要思考的人生,果然像極了散文:說散卻又不散,名不副實。像他回憶任職屋邨管理員的父親帶他到大廈天台巡邏的片段:「我跑着跑着,浮出一份虛榮心:其他小孩可不能走到天台上呢。」對父親的欣賞、肯定、認同甚或一點點崇拜,都隱藏在「虛榮心」三字之後,含意在直接與間接之間或顯或隱;欲辯忘言,欲辨茫然。你說,這到底算是「舊事重提」?還是「朝花夕拾」? 當然,還可能是破格的絕句:

父親帶我到大廈的天台巡邏

我跑着跑着

浮出一份虛榮心

其他小孩可不能走到天台上呢

——〈樹基幼稚園〉

十年前黃子平老師在講座上的精彩比喻:「散文猶如『走路』,詩歌是『跳舞』。練過跳舞的人走路特別好看,沒練過跳舞的人走路歪歪斜斜。」在呂永佳的散文中我完全看不出他刻意用跳舞代替走路。那優美而富節奏感的狐步和拍子,或液化或霧化或氣化,都滲透融浹在彳亍、逡巡、徘徊、踟躕、躑躅、躞蹀、跋涉或蹁躚之中,步履徐徐疾疾;作者在活像散文的人生路上,步姿從容,踽踽獨行。

呂永佳肯定還記得當年黃老師囑他暑假別再只看金庸——這句話已經寫在他的文章裏頭——這一切一切,肯定不止是重提的舊事,更是夕拾的朝花。