寫下一個時代的荒謬——專訪朱少璋(下)

專訪 | by 蘇曼靈 | 2020-12-24

作家與他的虛榮心

蘇曼靈:不同時代的文明均有好壞有優劣,這樣的好壞和改變對文學和藝術創作有什麼影響?請以香港為切入點談談這些問題。

朱少璋:我有一個比較主觀的想法:文明越進步,文學和文化越墮落。香港的物質文明在世界排列前列,但是香港很特別,有很多寫作者刻意與物質和利益抗衡,特別是年輕那一輩,不顧生活拮据,甚至有些住在板間房或狹窄的劏房,也要堅持書寫。其中不乏思想深刻的作品。我自己,其實是很享受的,不能想像沒有冷氣的日子。但是有些年輕人以文學作品或者藝術作品講環保,在現實中掙扎,與不公義抗衡,那才叫血染的風采。對此,我衷心敬佩且自愧不如。所以,他們無法寫出我們這一輩的作品,我們更不可能寫出他們那樣的作品。

蘇曼靈:不同時代,不同國家的寫作者,均會以詩歌、散文、評論等文體,讚美、對抗、分析一個政權的優劣,您認為現當代華語作品對這個時代還具有影響力嗎?

朱少璋:內地有很多尖銳的大膽批判政權的腐敗、不媚俗的作家和學者。當然,這類作品的量不多,我主要也是看作品的質而非量。香港也有,比如韓麗珠的作品,反映現實批判現實,而且夠深入;廖偉棠的詩作和攝影,均緊貼時代和政治脈搏,他目前雖暫住台灣,卻始終保持著人文關懷,對香港不離不棄。我相信,二十年後,他們這些作品也不會被淘汰,依舊是中流砥柱。

蘇曼靈:文學作品若牽涉政治,如何才能避免被政治家利用?

朱少璋:這樣的寫作者必須要耐得住寂寞,才能避免被人利用。但其實是矛盾的,不好名氣的人又不可能成為作家,或許『想做作家』這一理想,始終帶有虛榮心。有時候,政府或者一個政權可能會以名利為誘請人替他們大放厥詞,或者做政治文膽。我常舉例郭沫若,他如果不向政治靠攏,也不會那麼出名。所以,一個能夠甘於寂寞的寫作者,他被人利用的機會相對少很多,無論支持或反對政府或一個政權,如果做到不為名利而寫,起碼他不會違心。

你不覺得被局限的自由更可貴嗎?

蘇曼靈:以香港目前的情況,藝術和文學創作及出版自由是否嚴峻?

朱少璋:語言傳意學主要有:書寫和口語兩種表達方式。或者有人認為,書寫受限,可以靠演講和辯論。組織思維然後用語言和文字去表達使得人類有別於動物,人一旦不能暢所欲言,即淪落到動物性生存的地步。目前的『自由』是比較被動的。前幾天在臉書看到韓麗珠帖文,說友人提醒她,國安法立法之後,寫作環境會充滿變化,但她說會下意識制止自己去仔細思考這件事。我認為韓小姐的做法就是化被動為主動。其實,即使絕對的自由放在眼前,我們也未必會完全享受和用盡。但一旦自由收窄,反而會很珍惜。對我來說,香港目前的政治形態似乎來得快了點,我是感到有點壓力。我會開始思考,我寫的東西會不會觸動法律?但後來想想,其實最終判斷你是否犯法的,並不是你寫了什麼,而是對方如何去理解你所寫的內容。如果香港的法制步入非理性的地步,那麼,任何人都無法清者自清,獨善其身。

蘇曼靈:社會運動以來,朱少璋發表過不少鏗鏘的文字,那些文字對自己的過去、當下和未來的人生,已造成或會造成何等影響?

朱少璋:我自認是一名書生,對時事的觸覺不如韓麗珠、廖偉棠,他們是心境不老舊而具有活力的寫作者,對事時的觸覺極為敏銳。但去年社會運動開始,我寫下不少時事評論,指責政府官員和警隊,並在『立場新聞』發表;寫了不多一年,最近我不寫了,可能有人對我失望,認為我不夠堅持。其實,我寫與不寫沒有特別的原因,就是簡單的『想寫』『不想寫』而已,也沒想過要集結出書。從我發表第一篇時評開始,或許因政治立場的不認同,又或許是對我一向書生形象的轉變的詫異,使得很多老友或文友遠離甚至絕交。當然,也因此結識了一些新朋友。除此之外,對我沒有什麼影響。人始終是思考的動物,懂得情義,我寫這類文章,對我是一種釋放和治療,否則去年一年,都不知該如何渡過。身為老師基本責任是教學,在課堂上不可以也不應該完全不理會課程而只談老師自己的政治看法,但作為一名香港市民,我對某些事也有自己的看法,比如對警察不恰當的過度的鎮壓,政府的荒謬等,內心的義憤,唯一寫為快。至於讀者如何理解,我無法控制。我認為,凡是時事評論都沒有永久的閱讀或欣賞價值,我這種看法可能不正確,說出來會得罪很多寫時事評論的人,但我的確這麼認為,起碼對我來說,那些文字僅代表我當時的想法與心情,不值得日後作為一篇文章重閱或欣賞,當然,把一些過時的時事評論文章當作參考資料或史料又作別論。

她的獨特氣質是無法取代的

蘇曼靈:世俗和平庸在今天恆古未有地強大,網媒使得文字的流通和可閱性處於一種「在日常生活中行動」的方式而存在,文字如此氾濫,還有必要認真對待寫作和出版嗎?

朱少璋:文字並非必須以嚴肅的方式存在。任何形式的文字,無論以怎樣的方式流通或發表,都有不同的價值和意義。正如思想一樣,每個人都認為自己善於思考,認為自己的見解獨到,社交媒體中言論排山倒海滔滔不絕,可是,真正影響人類和值得傳世的思想和文字,是歷史決定的,交給時間做見證。紙媒始終有他存在的價值,實體書可以玩紙張的顏色、味道,玩字體與排版,玩封面設計等等。這些都是網媒和電腦做不到的。

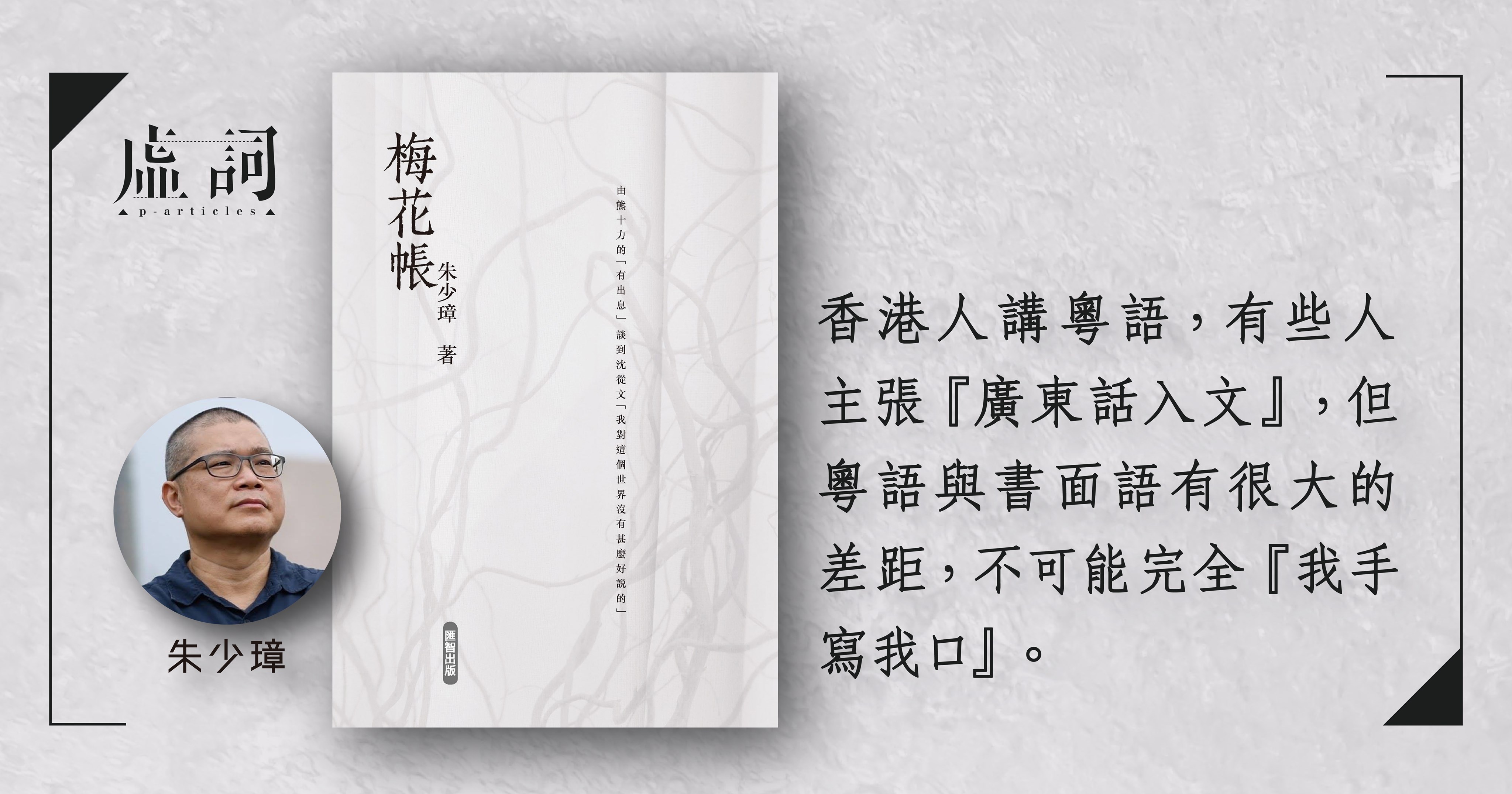

蘇曼靈:寫作語言越來越日常化,對語言表達的風格,您有什麼看法?

朱少璋:香港人講粵語,有些人主張『廣東話入文』,但實際上,粵語與書面語有很大的差距,不可能完全『我手寫我口』。我們今天的對話就不能直接寫成文,必須經過提煉和重組,讀者透過作者的文筆了解到的語言風格一定是經過作者修飾的。每位寫作者的思想不同,表達不同,修飾的方法不同,致使文字表達的風格各異。

駕馭感性的獸,跨越理性的籬

蘇曼靈:散文所表達的情感是真摯的,反復修飾的過程,會不會使得文章原有的情感失色?

朱少璋:一篇文章的完成主要靠感性和理性的配合,理性是為感性服務的,寫文最重要的就是表達感情和思想,特別是散文。作者處於較為理性的狀態,才能更好地進行文章的編輯與修飾,而修飾必須要有底線,如果修辭蓋過作者想表達的情感,不但會扭曲寫作者原有的語言風格,甚至流於玩弄文字,文過飾非,使得文字不自然,作者的情感和思想均不得真實表達。『我喜歡吃蘋果』『蘋果,我喜歡吃』便是不同人的語言風格。我認為,文章可以保留寫作者固有的語言習慣,那種風格代表了那位寫作者。所以,任何的修飾都必須恰當。

蘇曼靈:您認為情感可以加工嗎?您會如何加工?

朱少璋:我將一篇文章的情感構成分為『先天情感』與『後天情感』。當寫作者觸景生情有感而發,想以寫一篇文來表達情感與思想的時候情感,我稱之為『先天情感』,有這種情感的促使,才有了我寫作的慾望;這種原始情感必須經過反覆思考和部署,我才會動筆去寫,寫下的文字經過反復修飾後保留下來並呈現給讀者的情感,我稱之為『後天情感』。這大概就是妳所說的情感加工。散文的情感,我喜歡『淡』。比如周作人,他本來就是一個悠然自得的人,下筆自然如水墨畫般濃淡適宜。而我是性情中人,愛憎分明,寫文的時候,我必須壓抑自己的感性部分,控制住流出筆尖的感情,使得意輕情更濃。我認為,看上去恬淡的文字,更動人,更能勾起讀者遐想與回味。寫散文不同寫詩歌和小說,詩歌要使得讀者在有限的幾行字裡受到強烈的情感衝擊;小說和劇本則要做到情節的起承轉合,故事要有大小高潮之分,以牽引讀者的閱讀情緒。其實,情感澎湃的時候不適宜動筆。當然,有些人會認為,『淡』的並非就是『好』的,但以我寫作至今的領悟就是,『淡』就是我寫散文的追求。我年輕時寫下很多看上去有濃厚情感的文章,我今天看來,那是一種過於直白的表達。那時,我總是想將一件事背後的意思盡快寫下來,但是效果並不好,後來發現有很多方法可以表達,其中一種就是『淡』,而且效果更好。我們寫文章就是希望引起讀者的共鳴。而引起共鳴並不是越『直白』越濃才會越有共鳴,相反,越是隱忍越是淡,使得讀者的印象更深刻。當然不同的文章有不同寫法和技巧。寫簡單的社會政治評論,我就會直接去說明。前面說的這些,都是寫散文的技巧。教學生我就不會這樣說,我不希望他們取巧,寫文的經驗是一步步摸索領悟到的。

出版界的幸運兒

蘇曼靈:到目前為止,朱少璋作品種類豐富,您對自己的寫作/出版狀態滿意嗎?對未來寫作有何展望和計劃?

朱少璋:我的書籍基本是小眾類,銷量並不理想,最豐碩也就是賣出第一版,再版的話,一定會滯銷。寫作多年,合作過的出版社,獲益、三聯、中華、商務、匯智等,無論是文學類書籍、學術書、粵劇專題的書,出版社均給予我多方面的支持,使得我的出版很順利。所以,我對自己的出版狀況很滿意。感謝很多好朋友及出版社對朱少璋的信任,我想,這種信心並非是朱少璋書類銷量的信心,而是對作品本身的信心和對作者的信任。比如,我第一次與商務合作的《小蘭齋雜記》,一套書三本,不能分開售賣。我不敢想像有讀者會冒險花幾百塊錢將整套書帶回家。幸得商務不考慮銷量的問題,給予大力支持。卻不料不到半年,已開始賣第二版。我想,出版社比我更了解香港的讀者,知道香港讀者具備一定的文學欣賞水平。不可否認,三中商這類大出版社是中資機構,很多香港人會產生抵觸心情。但在我看來,『中資背景』不應成為這些出版社的原罪。以我與他們合作過的經驗,所接觸過的編輯,學問和能力都很高,大家為了學術,為了文學,想盡辦法去編輯並出版每一部書籍,所以合作愉快;匯智是私人機構,合作也愉快。所以,我對自己的出版狀況是很滿意很開心的,目前為止,我自己的出版計劃,即使是冷門書,九成以上都可以實現。一直以來我都認為,保留學問或者一件事一個想法的最好方法就是,把它們變成一本書,所以才有了《粵謳采輯》,因為我重視粵語,不想它流失,粵劇必須用粵語表演,所以我花很多時間研究。

談到未來寫作的展望和計劃,我還是希望繼續兼顧「創作」與「研究」。散文集我是預計隔年出版的,希望在寫作上時間和精力都許可。研究或文獻整理的工作就不可能像散文般「定期」,研究或文獻書稿部頭大,寫作過程很花時間,比如已出版的《粵謳采輯》、《海上生明月——侯汝華詩文輯存》,成書前其實都花了好幾年時間整理材料。我目前尚在整理一批上世紀初中葉的粵劇材料,如時機成熟而又得到出版社支持,這很可能是我下一個出版計畫。

蘇曼靈:對香港新一代文學筆耕,有何建議和期盼?

朱少璋:寫作這件事,思考比書寫更為重要。很多時候作品多產,並不見得是好事。不停地寫,會導致為寫而寫,文字易流於粗糙;下筆快,會使得思考不夠深刻,文章的閱讀價值必定不足。一篇文章如何才能精於文筆,勝於思想,豐於意象,內外兼具,必須是經過大腦審慎思考嚴密佈局後的產物。如此才能引起讀者的共鳴與反思的情緒,探索與想像的興趣。這些話講出來有點老氣橫秋,卻也是經驗之談。

總結

朱少璋以一絲不苟的精神對待學問和文學,工作之餘,大部分時間用在學術研究和創作,為了一部純學術著作,他會花十年的時間蒐集資料;他甚至會參與每一部作品的封面設計與校對,不容有誤,直到滿意為止。朱少璋說自己的嚴謹是受恩師鄺健行老師啟發並影響,又提到自己的私淑老師小思老師,旁觀小思老師多年來如何建立香港文學資料庫,並學習其蒐集材料的方法。

朱少璋很謙虛,也絕對堪得寂寞,外界稱朱少璋是學者和作家,他本人卻認為自己不過是書生。這位書生不單對學問和寫作嚴謹,對中國的茶文化也甚有研究。

回味著訪問當日的一泡陳年白茶,耳邊縈繞著與這位書生的對談,荼蘼花後的季節,與書生相見。