【鄧小樺專欄:閃爍其辭】作為遊客,美麗與哀愁

Template - 2025-08-15T200024.946.png

1.

忘不了四月回港時映入眼簾的香港之美,但到能夠寫出來時,已經是八月了。即使是美好的事物,要經過心裡到筆下的過程,現在也竟這樣曲折。

2.

四月回來時,那正是木棉和苦楝的季節。木棉鮮艷筆直,在空中劃出紅火的句讀,比台灣的木棉雄壯許多;苦楝在台灣也是有的——我特別留意那差別——香港的苦楝也是更大株,花朵好像更綿密,樹冠上一團團的粉紫霧靄,當年首次發現這樹時便十分傾心。

但我沒能下車去親近任何一株苦楝,也沒有揀到任何一朵木棉。只是在計程車上遠遠見到它們時,發出嘆息。

3.

不是都說現在大陸客來香港都是為了看表演、睇騷?我上半年的幾次也是特地為了睇騷而回來。好像,樂意擁抱一個遊客的理由。好像。

4.

二月回港是為了看黎海寧和周書毅合編的舞蹈作品《某些動作與陰影》,2023年錯過黎海寧《女書》重演我是捶胸頓足,此後都不希望錯過任何一次。

《某些》是以北島詩作為啟發,黎海寧對文學作品的把握,素來是準確到核心、起點則深藏,尤其當那是詩,到眼前已是無跡可尋。她說一切的起源是一系列的讀詩會,我就想著那些夜晚的詩酒交流已經化為重重簾幕隔在作品與我們之間,銀碗盛雪,不記來時路。

黎海寧可以極其森嚴。當她極其森嚴的時候我極其喜歡。《某些》已經不像以前那麼森嚴,但仍然呈現抑壓到了幾乎是評論的程度。作為道具的書是黎自家中搬來的。當書們打開、攤展、疊起、推倒,都是隱喻——而我當時並不知道,那竟就是預言書極其艱難的一年。而最後在書的原位是代以舞者脫下的各色鞋子,那是周書毅溫暖的「歸來」寓意,旅者、離鄉者的,憇息或歸來。我馬上就眼熱了。

不能像洛楓那樣對動作好記心過目不忘,連偷聽演後黎海寧抽煙跟鄧小宇討論都不配。如果有機會重來一次,我希望可以請更多做出版、開書店的朋友來看。分擔灰色與溫暖。

5.

三月底回來是看梅卓燕的《SOLO》,這是九十年代梅卓燕在藝術中心聞名遐邇的幾個舞作結合,也是要狗衝朝聖的。同樣也是在看演出時遇到好多朋友,這是透過舞台張望九十年代香港文化盛世的一個機會。

梅卓燕的前衛性在於信手拈來、得心應手,彷彿一切都很容易。在生活中發現材質的可能性、甚至故事性,像她說起銀錫紙,「好平」!然後作品徐徐展示她與錫紙、摺扇、油紙傘、紙屑等等的相處,先是在玩耍同時在摸索,慢慢從材質的表現變成了女性生命的隱喻,道具調適了生命。從小處慢慢擴展,有條不紊地步至一個開闊的抽象空間。完成三十年前的動作不能說是毫無難度,但謹慎也可以達到輕盈。完成時她笑著大聲說:「我66歲了!」全場掌聲雷動。藝術會展現不可思議的舉重若輕。

6.

的士司機A問我從哪裡來,我說台灣。問我為什麼來,我說看表演。他顯然不知道演出的資訊,問:那些表演很重要嗎?我說,這些藝術家都相當年紀了,是香港很重要的藝術家,演出有保證,我一個都不想錯過。他再問:你是台灣人?我一怔,嘆道:肯定是香港人啦,台灣人不至於這麼重視香港的藝術表演吧。

7.

車子駛過新蒲崗啟德的迴旋天橋,遠處就是盛開的木棉和苦楝,我忍不住嘆息道,香港真係好靚。的士司機B聞言,忍不住哼了一聲道:你覺得很靚?在我們看來是臭的!他喃喃罵著某些人,說他們最多值三萬月薪,怎麼可能十幾萬。

8.

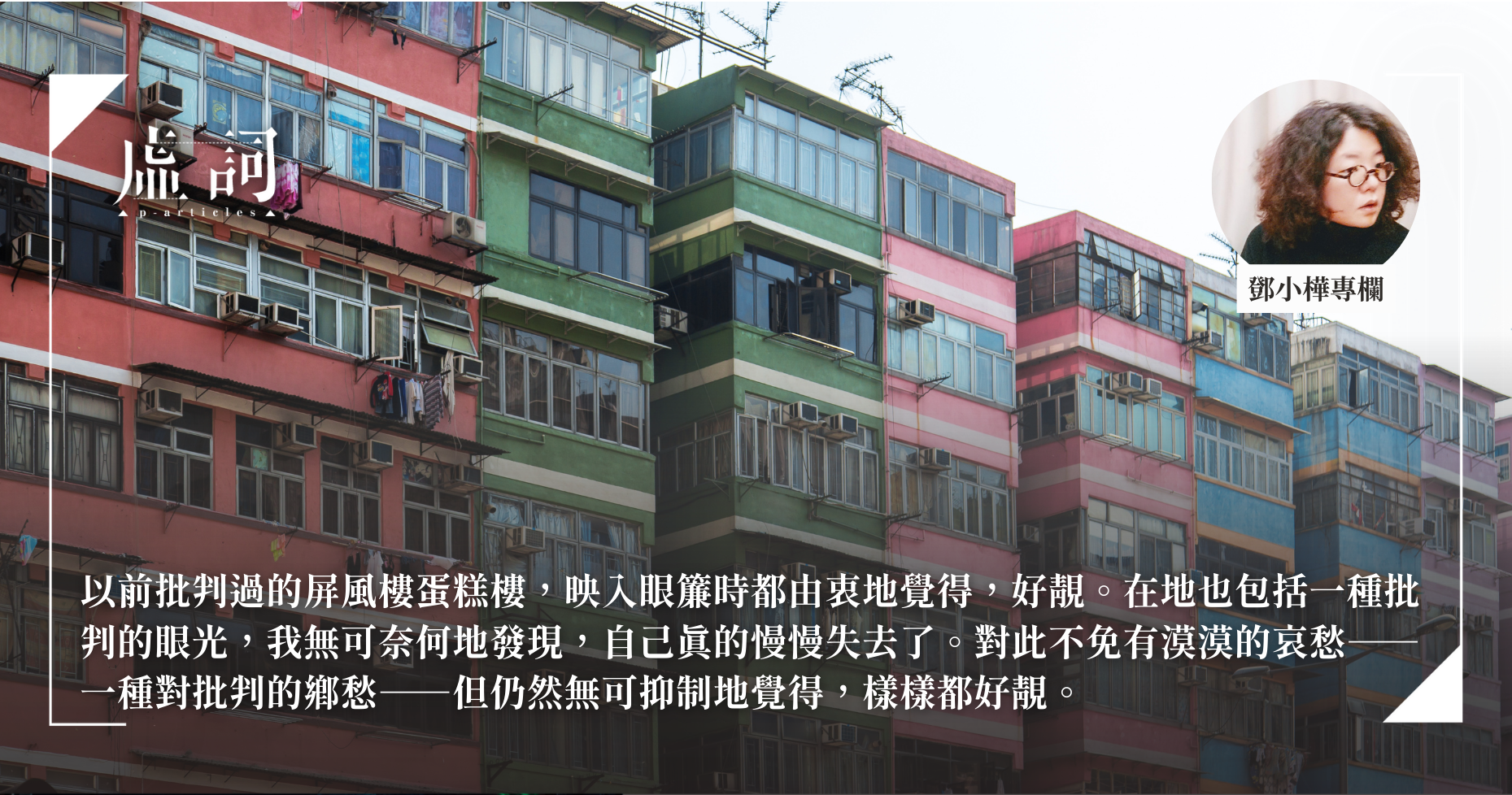

發現自己「變向遊客」,除了回來一定去吃細蓉和叉燒(悲傷地發現了叉燒的肉臊味)之外,還有就是,覺得什麼都好靚。包括以前批判過的屏風樓蛋糕樓,映入眼簾時都由衷地覺得,好靚。在地也包括一種批判的眼光,我無可奈何地發現,自己真的慢慢失去了。對此不免有漠漠的哀愁——一種對批判的鄉愁——但仍然無可抑制地覺得,樣樣都好靚。

「在自己的城巿裡做遊客」,是07、08保育運動期間,我在報章寫過的專欄文章題目。我當時並不知道,當它真正實現時,是這樣的。