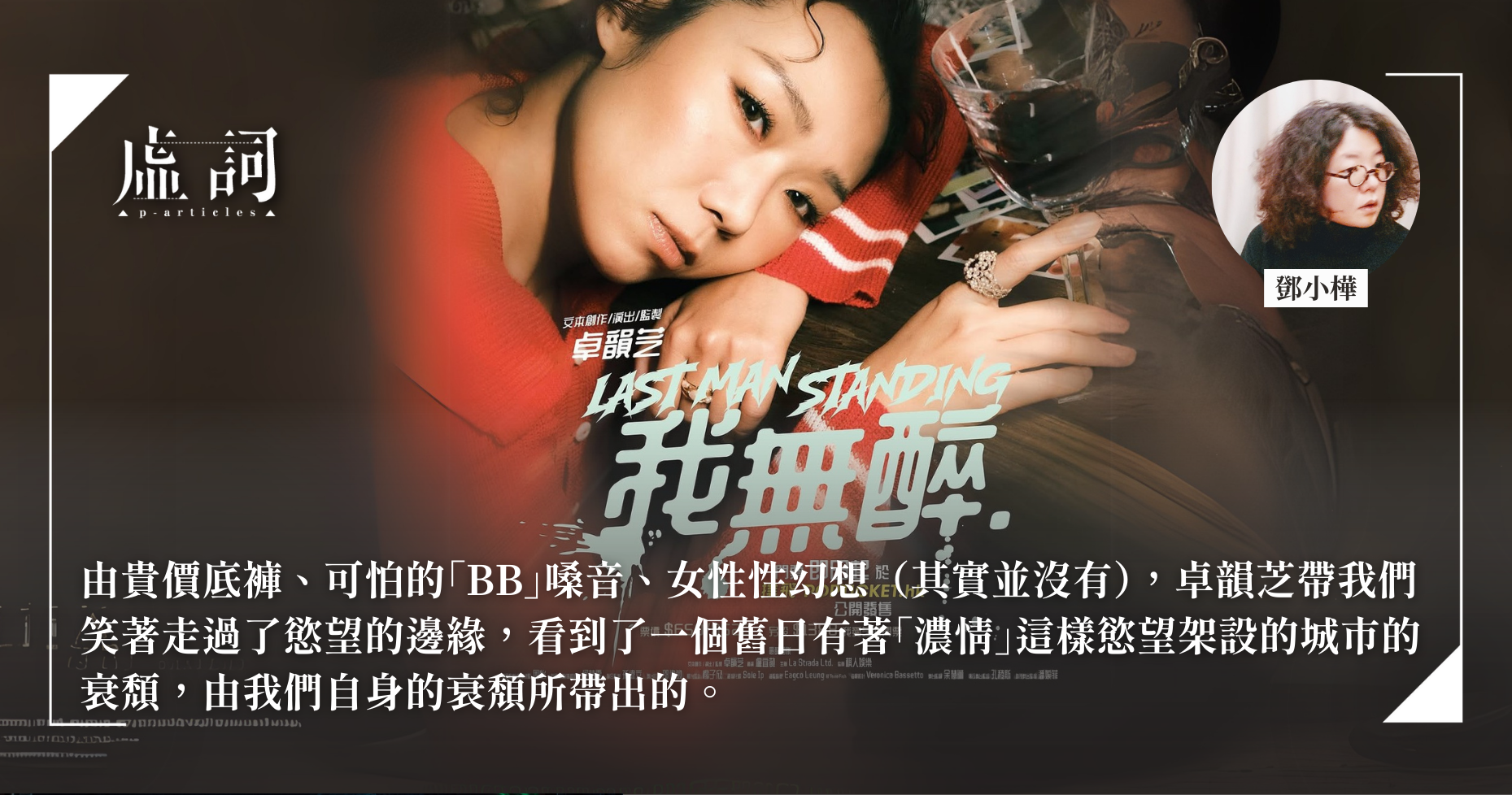

慾望邊緣,垃圾核心——卓韻芝《我無醉》觀後隨感

我酒精敏感不能喝酒,但我去看了卓韻芝《我無醉》。鮮明以酒為主題,場景來自卓韻芝真實生活常去的「濃情」酒吧,卓韻芝獨腳戲中的「港女」持續生長到了「中女」階段,這樣的城巿,卓韻芝開宗明義希望大家放開來玩,將劇場舞台變成酒吧一樣「好圍內、好放」的空間。

我其實一直不太適應酒吧的環境,因為裡面充滿太多寂寞難耐的靈魂,常令我手足無措。《我無醉》是以寂寞空虛開始的,卓韻芝用她一貫直接到有點粗魯的方式揭露單身中女的慾望不滿——重點是「濃情」這個語境,讓我們覺得這時粗魯直接一點其實比較好——因為它對反了城巿的壓抑。香港已經是個壓抑的城巿。中年何嘗不是壓抑的生命。由貴價底褲、可怕的「BB」嗓音、女性性幻想(其實並沒有),卓韻芝帶我們笑著走過了慾望的邊緣,看到了一個舊日有著「濃情」這樣慾望架設的城巿的衰頹,由我們自身的衰頽所帶出的。

我時常會想,我這一代經歷過九十年代香港的紙醉金迷迷幻末尾,到底有何意義要對當下的我等開示?像我這樣喜歡《我無醉》,覺得要翻書來寫它才算尊重,孜孜地從書架上拿出已逝的理論大師詹明信的《快感:文化與政治》——但書太舊封塵太厚,一打開馬上被蚤咬了,半身起了皮膚敏感。昔日的迷幻只造成今日的搔癢痛苦嗎?作為中女我必須端正活下去,同時始終深信,我必須借助舊日的迷幻如嗎啡,才能渡過今日的嚴苛端正。就算我不再迷幻,也要站在迷幻的立場。

這種立場抉擇有時可以辨清很多東西,例如《粗獷派建築師》,雖然它對「墮落」有強烈的判斷,但電影是站在嗎啡這一邊的,嗎啡帶來了男女主角和解以及最靈慾交融的一場性愛,是以電影沒有否定迷幻與逾越,持守反中產階級意識型態的邊緣立場。樂見卓韻芝也站在酒的一邊,只是她的翻轉辯證比我輕盈通透得多,大概是她迷幻與嚴苛的經驗都比較多和極端。《我無醉》中是一個清醒與醉酒的辯證,清醒的一方以一個芝的Alter-ego:中女Phoebe來代表,而芝本身則推論出「酒不是懲罰」,並以「家傳之酒」作為「最核心的寶物」之實體化。拘謹嚴苛的Phoebe是內在的指責與自我否定之聲,是社會規範的內化,而芝在濃情酒友砲友的扶持(或曰另一種形式的小組討論及tutorial)之下,領悟清醒有時是出於恐懼,不敢面對醉後的一切、不可控的一切、真實的一切。

而真實是什麼?真實就是「我是垃圾」,我可以醉死在後巷的垃圾堆裡,因為我也不過是垃圾。舞台佈景中高吊的七彩垃圾袋,早期時常跌下來象徵懲罰和瀨嘢,一旦頓悟之後,就回復其七彩背景的功能,有節慶的氣氛,大概地踎酒吧裡也有這種廉價低俗的七彩,關鍵是,我們能否看出其中的包容。像大海吞沒一切的包容。包容所有的,迷醉、荒唐、不可控、真實。

《我無醉》將昔日的迷幻與今日療癒系常說的「放過自己」、「不努力也OK」的論調,通過「垃圾的自我體認」結合了。里爾克有個弔詭句子「我們必須全力以赴,同時又不抱持任何希望。不管做什麼事,都要當它是全世界最重要的一件事,但同時又知道這件事根本無關緊要。」 做事到境界大概就可以無敵。那麼,若能認知到「我既是top-notch中女,我也是垃圾」,大概也可以抹去羈絆,跳出三界外,不在五行中,自由與天地同在。