重繪、陰森、迷霧——韓麗珠的《裸山》氛圍

香港是一座城,這句話經歷多年的反覆講述後,已經成為老生常談了。如若輸水管般的鐵路系統,沿著地勢蔓生的石屎(混凝土)森林,城是這個地方的最佳形容詞。不過至於它是一座怎樣的城,文學家們多年以來發明了各式各樣的詞語:七〇年代西西用「我城」來描繪一種身分認同,到了八〇年代她又稱香港為「浮城」,突顯了它的飄零狀態;其後到了九〇年代主權移交,更有黃碧雲「失城」、潘國靈「傷城」、董啟章「V城」等等;進入〇〇年代,韓麗珠與謝曉虹合寫《雙城辭典》,將人的本身視為城市縮影。命名是一種對於時空的重繪,也是發明一種理解的方法。

但香港絕對不只是一座建築林立的城市,熱愛登山的劉克襄曾把自己在香港的郊遊經歷寫成《四分之三的香港》,指出香港在高樓大廈以外,還有七成半的地方是綠意盎然的郊野。香港文學館也出版了《自由如綠》,邀請作家圍繞植物進行創作。由於前幾年疫情封關,香港興起登山熱潮,人們試著發掘先前尚未選擇欣賞的城市之美。與此同時冒起的還有城市散步與建築考古,山與城的混搭,共構出我們所認知的香港。

至於怎樣去看,就是韓麗珠最新長篇小說《裸山》所探索的問題了。尤其是,城與野的互相馴服所引爆的衝突與矛盾,一直是韓麗珠的書寫主題。今年除了《裸山》以外,韓麗珠還出版了一篇〈秘密警察〉(收錄於與八位橫跨東亞與東南亞作家的小說合集《絕緣》,時報出版),她開篇這樣寫道:

現在已經沒有人能清楚地指出,城市是在何時、在哪裡、為了何種原因,出現了一道無可補救的裂痕,從那裂痕開始,城市靜默地、幽微地、緩慢地一點一點地分裂。藏在城市肚腹內的獸,暴露了牠原始的臉。

衝突不只關於城鄉,更是人獸,是現代與原始,是政治立場的角力。如果矛盾存在於內部,存在於往昔,要去看清楚就更艱難了。《裸山》從香港青年雅人的眼傷展開,他被防暴警察的橡膠子彈擊中,失去了一隻眼睛。他的感覺是,失明的右眼如若一個洞穴,這個洞穴比世界更為巨大,寂靜無聲。世界彷彿圍繞著這個傷口旋轉,然而,「他不想承認,但他身上最脆弱的部分,那隻受傷的眼球,已成了唯一能讓他蜷縮的洞穴,一個實際意義上的家。」

去看,是一種生存所需,而「看」在哲學上也是一種道德。去看的意思是認識,是康德的「要敢於求知」,或昆德拉「小說唯一的道德,是認識」,他們都講述著一種去看的必要。這不是字面與物理意義上的看,正如失明人士也可以成為世界的敏銳觀察家,甚至成為智者先知的標準形象。「去看」其實是要求我們持續深入理解這個世界的樣貌,但是這座城市的急劇變動,讓人的觀察能力暴烈扭傷並轉化成一個難題。雅人的眼傷正是這樣的象徵:「有一隻眼睛被迫閉上,就會有另一隻眼睛再度睜開。」

但要好好看清世界又何其困難,它是分眾的(「一個人只要真正相信自己的眼目所見,完全接受曾經和正在目睹的一切,無論那多麼令人難以承受,也知道並能忍受每個人看到的不盡相同」);也是需要重複的(「不是每個人都會看第二遍。把已成過去的人和事重拾起來,客觀地審視第三、四遍以至之後的無數遍的人則少之又少」);看人的也要被看(「遇上忽視的目光,你會更清楚地知道被自己身體包覆在內核的價值;遇上色情狂的目光,你會感到虛無;要是遇上盗賊,就能學會在赤手空拳的情況下保護自己」)。

困難一詞也許貫穿了整部《裸山》,它不只是認識的道德之難,也許還是閱讀小說本身之難。自「我城」系譜一直沿途下來,香港在這部小說裡被命名為「空城」。而四分之三的香港郊野,如今轉化為「裸山」。韓麗珠的問題簡單直接,她的考卷題目是:我們應該如何去看如今的空城與裸山,如何去閱讀這部小說——以及為甚麼這是一件重要的事。在這裡破梗也許不算失德:我認為閱讀《裸山》是一件重要的事。

——

城市是家園,但城甚麼城,老家都不老家了。《裸山》的另一位主角暖暖說:「家難道不正是把人驅逐的地方?」這個主題並不只出現在這部長篇小說當中,韓麗珠在二○一八年出版的《回家》已經寫道,「從『心』、『島』、『城』、『K』、『L』至『貓』,是一條早已失效的回家路徑,或許,家確實曾經存在,但時間建起了『此路不通』的牌匾。」

回家的道路不通,因為已經家不成家。人們開始練習將自己棲居在別的事物當中,比如另一個房子,比如制度,比如衣服,最終極的只剩身體。裸身作為人類最後的居所,這個概念從《回家》一直接駁到《裸山》,然而依仗肉身始終是脆弱的,尤其是,外界的暴力與傷害越發巨大且肆無忌憚。人是可以「失去洞穴」的。《裸山》的暖暖說:

我們在這裡生活,而這裡被一種比所有人加起來都更巨大的力量反覆捅出了許多洞。但,除了這裡,我們再也沒有別的地方可以去了。

如是,韓麗珠的寫作始終滲透出一種陰森的氛圍。陰森出於佛洛伊德的術語Uncanny,一般翻譯為離奇或是怪怖,但它的原詞Unheimlich比較適合譯作Unhomely,不像家的。韓麗珠筆下的家危機四伏,有時讓人懷疑這真的是否家應有的形狀。後殖民理論大師霍米巴巴在《世界與家》裡沿用了Unheimlich,指出這種感覺其實就是在親密關係的範圍內,遭遇熟悉卻又充滿威脅的事物時所產生的疏離感。一種家不成家的不協調感,近乎於不可思議,如若《裸山》裡大學生們不可思議的對話、信念與行為邏輯。

文化研究學者馬克.費舍從Uncanny裡提煉出兩種感覺,怪異(Weird)與陰森(Eerie)。怪異是指不屬於這裡的事物卻在場了,這種東西超出認知,也讓人無法用語言表達,比如H.P.洛夫克拉夫特小說中的異星神祉,看到的人直接嚇瘋。至於陰森,卻是當應該在場的東西不存在了,又或應該不在場的東西存在了,比如恐怖遊戲原本一直嚇人的背景音樂忽然靜音了,一幅泛黃的舊照片角落出現了一隻孩子的手,陰森感就會存之而來。

兩者最大的差別在於敘事,陰森的懸念讓我們去猜測到底發生了甚麼事——而這不是怪異需要處理的事。《裸山》一開始雅人應該存在的眼睛不在場了,隨即而來到醫院調查的黑衣執法者,以及背景城市裡接連出現的失蹤者,使得整座輸水管森林彌漫著無處不在的陰森氛圍。小說人物似乎知道發生了甚麼,他們四處觀看,卻難以組織出一組敘事來,就連記憶也模糊難辨。

費舍寫道,怪異與陰森讓人從外部的角度來看待內部,意思是,「在家感」已經無法解釋現在的世界,為甚麼已經胡亂接駁成這個樣子,「失憶者迷茫的眼神,就像廢棄的村莊或環形石陣一樣,毫無疑問會激起一種陰森的感覺。」這種時候,我們把目光投向遠方,尋找一個可能的解釋方案。韓麗珠在小說裡執著地要求的,是一定要去看,要去重述,去鋪排敘事。

是以,當雅人在家中療養眼傷時,想及的都是大學時期學畫的記憶。他的教授指導他去看,「第一次看到,都是了無痕跡的,第二次再看,有心的烙印,可是握著畫筆的人要保持眼光的清淨,把看過的再挑出來看一遍,從內部去看,看得透澈的時候,才是真正的看,然後看到平日不願面對的,不能忘記的,甚至不想承認的存在。能畫下來,值得畫下來的,都是已看過、看透、看穿而仍然很重要的。」然而,雅人卻發現這種觀看無比困難,儘管醫生遞給他眼罩時說這能讓他「適應新的世界」,但他卻深深懷疑,因為他並沒有留在舊世界,卻也沒有踏進新世界,而是在一個世界和另一個世界的渾沌之間,來去徘徊。

這導向了從《回家》到《裸山》時期,在討論韓麗珠作品時一直提到的詞彙:之間。言叔夏在寫《半蝕》推薦序時,寫到一種「中陰狀態」,專門指向處於死亡與轉生之際的香港。《裸山》的雅人,也一直處於康復狀態與城市過渡期之間,一切並不明朗,一切並不樂觀。費舍在形容怪異時,強調了門、閾限與入口的之間(the Between)狀態至關重要,因為它暴露了世界的不穩定,以及它們對於外部的開放性。

然而,過渡卻是這座城市的本質,如若從「我城」一路流變到「空城」的轉化,它已經滿布裂痕,家亦不家。在這裡有著屬於城市的資本道德(「人們不會容許停頓、空白、思考與質疑。停頓代表危險。〔…〕人們催眠自己說,這是一種美德,而拒絕去探究」),形塑了城市人的中產式被動氣質(「有時候,人們寧願放棄選擇的權利,以避免任何不舒服的感受」)。然而,卻是在這種應該存在美德卻不存在,不應該存在創傷卻傷痕累累的情況下,韓麗珠在《裸山》依然要求我們去看那些近在咫尺的災難,而且儘管殘忍,在一再觀看怪異與陰森的之間過後,更要尋找表達的形式。

——

但形式是不可能的。《裸山》裡沿著精神分析語言學的觀點,讓雅人知道「看見是世上其中一件最寂寞的事。一個人所見的,永遠無法鉅細靡遺地向另一個人轉達。每個人都只是活在自己能見的世界,從沒有兩個人所見的完全相同。」也讓暖暖知道,「言語無法建起溝通的橋」。但是,即使小說人物如此相信也好,證據確鑿的就是《裸山》以長篇直排三百頁的規模,告訴我們這些就是作者所看過的,所提煉的,所轉化以及所營造的。現代文學就是對著這種不可能,進行一種扭曲翻轉與提升。回到昆德拉的話:去認識是一種道德,把這寫成小說吧。

陰森的意思,是以懸念讓觀眾去猜測到底發生了甚麼事,這種說法是德勒茲在《批判與臨床》第一段就強調的事:「寫作是一個過程,是一個穿越未來與過去的生命片段」,在他眼中,短篇小說是「發生了甚麼事?」的結構,故事則是「即將發生甚麼?」的織物,而小說就是以上兩個問題的複雜組合。《裸山》的陰森的布局,是一些在場與不在場的事情浮現而出時的變形。繪畫無法忠實反映現實,文學無法準確捕捉思想,我們能做的,只有一再出發,一再問答。

韓麗珠依然大量命名,香港是「空城」,廣東話是「空城語」,旺角是「M區」。書中也有杜撰的學者名字與理論,由雅人所說的話貫穿了這種設定:「一旦起了名,便賦予了生命力。」這種命名從作者過往的作品已經俯拾可見,夢囈般的對話與角色自白也是。這是一種風格,也是一種氛圍與迷陣,我們有時難以看到角色的聲音止於何處,又是從哪時開始接上了敘事者的聲腔。如果說語言是不可能的,《裸山》表現出來的是不可能的大量鋪陳,以數量來告訴讀者,這就是世界的樣貌。

卡繆在形容卡夫卡時寫道,有些作品是故事中的人物覺得自己所遭遇的事情是理所當然的,這建築出一種奇怪的自然感,有時甚至是故事人物的遭遇愈離奇,故事看起來就越自然。用網絡年代的話來說,就是「一旦接受了這個設定,就回不去了」。《裸山》也好,又或魔幻寫實主義的精華,就是讓一切顯得理所當然。命名、自語、思考與身心靈,共同編織了一層迷霧。

但在表達失能的前提下,為何選擇編織迷霧?為甚麼用問題來回答問題?如今的答案與十年前肯定是有落差的,假如當時的香港魔幻寫實是為著在現實以上架設一座超現實的棚架,《雙城辭典》是將香港的瘋狂事物違建得更加瘋狂,到了如今,在香港在家感的崩潰以及陰森感的彌漫,還有裂縫中的獸探出身後,命名與設定成為了比美學更廣泛的行動(又或說,是魔幻寫實主義的原初動機)。它甚至不可避免地成為一種濾鏡,讓我們透過文學來凝視政治。

所以它不只是哲學上去認識的道德,不只是美學上設計的道德,甚至是政治上的道德。同樣在今年七月出版的《巨浪後:國安法時代的香港與香港人》中,馬嶽寫道,「思想和資訊自由流通一直是香港最重要的存在意義之一,但〔…〕(如今)可能比較敏感甚至令人感到危險。」同時,「我們不能輕率地把這些行為概念化、紀錄或書寫,因為若把任何東西歸類為抗爭,都可能令這些行為被視為軟對抗。」因為不是所有東西都是抗爭,生活自有生活的艱困與迷霧。

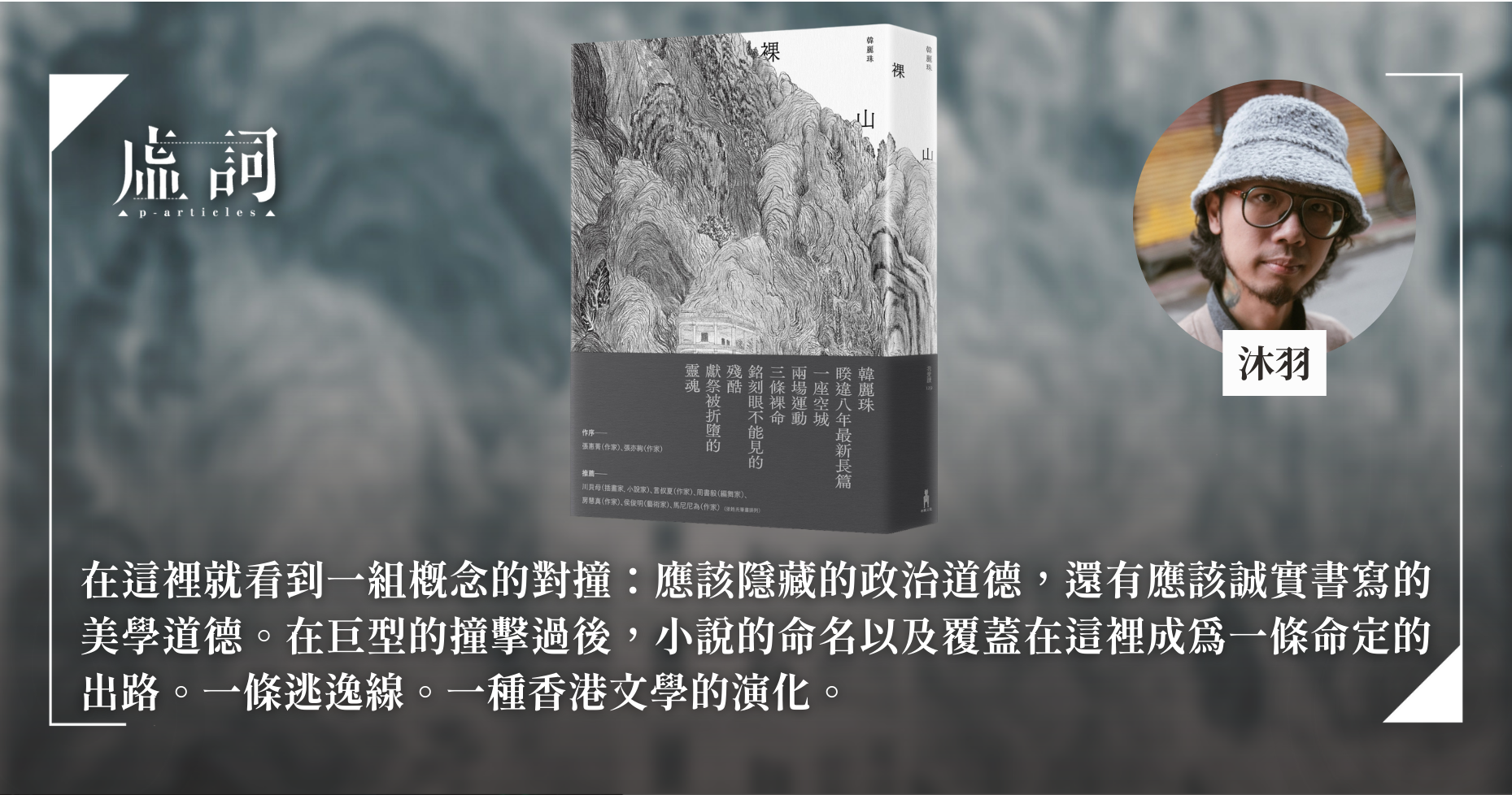

而我們在這裡就看到一組概念的對撞:應該隱藏的政治道德,還有應該誠實書寫的美學道德。在巨型的撞擊過後,小說的命名以及覆蓋在這裡成為一條命定的出路。一條逃逸線。一種香港文學的演化。在《裸山》裡建構的氛圍是從現實拔地而起往外而去的大道,尤其是,如果我們從海德格的角度來理解「氛圍」(Mood):它使世界以某種方式呈現在我們眼前,它通常具有環境性、彌散性和朦朧性,是思想的背景而非前景。它為我們與世界的互動「定下基調」,並讓我們獲得一副觀看世界的濾鏡。《裸山》就是一套觀看世界的程式,文學獨有的基地。

在這團敘事的迷霧,這座陰森的「發生了甚麼事?即將發生甚麼?」的空城,我們當像鳥飛往裸山,如人腳縫上這座城市(「我們的腳掌都有看不見的線,每走一步,都在啟動和土地之間更深的連繫」),並擴展出一團無以名狀的山嵐。而這也像李立峯形容的:我們並不是在期待白天到來,或認為需要建立一種長時間照亮各處的方式,而只是寄望於偶爾有船經過,閃一閃燈,讓大家知道彼此存在就已足夠。「這背後的假設是,這始終是一個黑暗的時代,大部分人也只好暗地努力。」

《裸山》是漁燈,也是訊號,它告訴我們務必要去看。這是山與城之間的一次連接行動,是陰森與現實的榫合過程,是現代文學的示範單位。當我們不得不因為生存而閉上、甚至失去眼睛時,透過這個氛圍,我們知道還有可以張開眼睛的日子即將來臨。失去的將從裸山回來,應該存在的其實始終存在。