【邁克專欄:拍子簿】小巫、大巫及其它

1.

郭梓祺說去年十二月面世的《時差》,初版已經賣得七七八八,準備不日再版,「依家執緊我啲typo,多到離X譜」(正在改我的錯字,多得離譜)。哈哈,文人非聖賢,誰能無錯字(及粗口),何況愛爾蘭歷史漫遊那麼多姿多采,途中三兩塊沙石根本無足輕重——當然精益求精的「完善版」肯定更珍貴,讀者千萬留意。

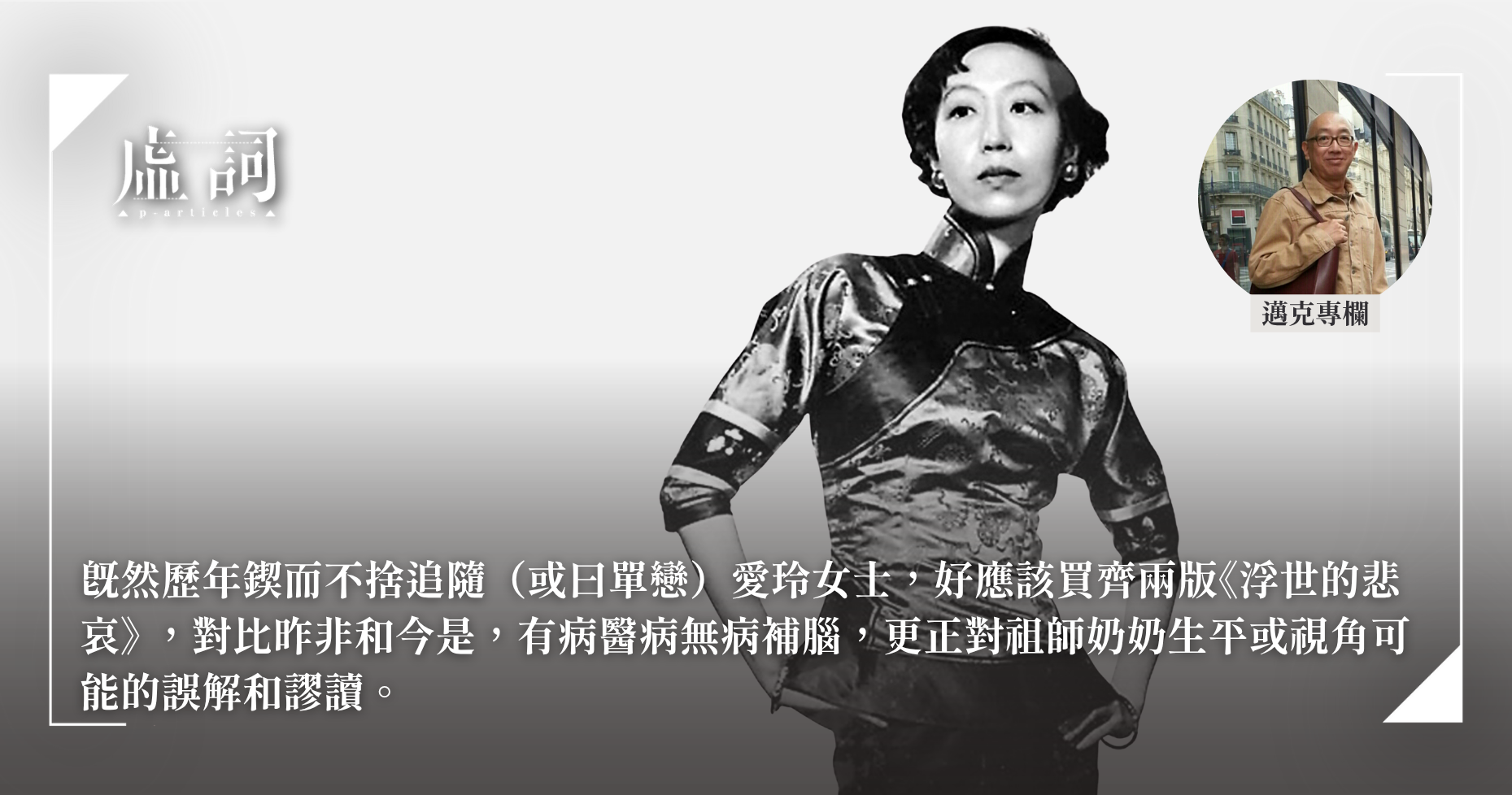

雖云知錯能改善莫大焉,在香港刊物《明月灣區》7月號讀到打頭陣特稿《張愛玲的末世論及其對兩個世紀華語文學的影響》,報導一位宋明煒教授在都會大學的講座,當中這句還是令五官抱歉的老同志亦昂然加入花容失色行列:「宋教授透露今年將與上海文藝出版社推出新版的《浮世的悲哀——張愛玲傳》。為了更精準地描繪張愛玲的生平,他指新版本將由本來的二十二萬字刪減到十五萬字,並把許多張愛玲主觀視野及錯誤的描述也刪掉」。媽媽咪呀,就算數學考試從來不及格,二十二萬和十五萬相差多少,也應該很容易算得出吧,大手筆的七萬字呀!這本「出於對張愛玲的熱愛才寫的」、「匆忙下完成」的鉅著,瘦身過程流失的磅數真令人側目,郭同學這裏修正一兩個字那裏塗改一兩個字,簡直連小巫見大巫也稱不上。

剛巧看了楊德昌《麻將》修復版,維基百科指1996台灣首映時,121分鐘長度奉新聞局諭刪剩90分鐘,篇幅不見了四份一,其壯烈與宋教授的大刀闊斧不相上下。諸事八卦且熱衷鑽牛角尖的我,馬上想托在寶島度假的香港影評界後起之秀找尋原裝影碟,看看四方城慘遭閹割的是門前清或者十三幺,可惜他已旋風式返港,只好悻悻然打消念頭。基於同一道理,既然歷年鍥而不捨追隨(或曰單戀)愛玲女士,好應該買齊兩版《浮世的悲哀》,對比昨非和今是,有病醫病無病補腦,更正對祖師奶奶生平或視角可能的誤解和謬讀,可是一見宋教授專題演講的題目,我就自慚形穢知難而退——《這時代卻在影子似地沉沒下去》,橫看成謎側也成謎,還是不要跟自己開玩笑吧。

2.

俗語說好戲在後頭,7月號《明月灣區》的好戲卻如假包換在前頭——兩位總編輯之一潘先生的卷首語《香江文魂:在張愛玲的香港褶皺裏尋找文化燈火》,偷換概念的巧妙和踩國安紅線的勇氣,值得後輩多多學習——學不來也應該虛心參考。

話說1949中國共產黨正式上台,張女士在上海背腹受敵,創作陷入空前困境,眼見形勢險惡,1952以繼續學業為名單槍匹馬南下香港,1955乘船赴美,六十年代成功申請入籍美國,至終不曾再踏足大陸,箇中原因不言而喻;潘先生形容為「當新中國的浪潮席捲上海,身心俱疲的張愛玲再次南渡香江」,不明底蘊的讀者大有可能以為黃浦江忽然滔滔氾濫,忙於在外灘血拚的大作家走避不及,掉在水中掙扎求生,載浮載沉游得筋疲力盡哩。寧願冒語焉不詳指責,也堅決避重就輕跳過政治議題,護張之情可歌可泣,可惜真相不但海外人所共知,資訊相對封閉的大陸也早就無人不曉,數年前習氣攻心移民者眾,男女老幼紛紛遠走高飛,音譯run的「潤」蔚為潮語,先知先覺走為上着的愛玲女士,不是被譽為潤界「跑路天后」嗎?

如今香港「軟對抗」草木皆兵,張愛玲既為公認的「潤對抗」先驅,真是少幾分膽識都不敢吹捧,難得潘先生還大方盛讚兩本一直在大陸遭封殺的作品,不諱言「她的《秧歌》、《赤地之戀》以冷峻筆鋒刺入時代的肌體」。咦,恕法蘭西二等居民消息欠靈通,如此肆無忌憚踩着紅線跳廣場舞,莫非預告兩大反共小說解禁在即?如果真有其事,推出《赤地之戀》請勿照印錯誤百出的台灣皇冠版,一定要採用鄭遠濤先生參照天風原始版的精心校正呀。

至於1961張愛玲手頭拮据,由美國先飛台北後抵香港為生活奔波,潘先生竟冠以「重返尋夢」,實在浪漫得教人臉紅。這趟旅程,身心俱疲程度和上一趟起碼半斤八両,這麼厚此薄彼,太傷感情了。