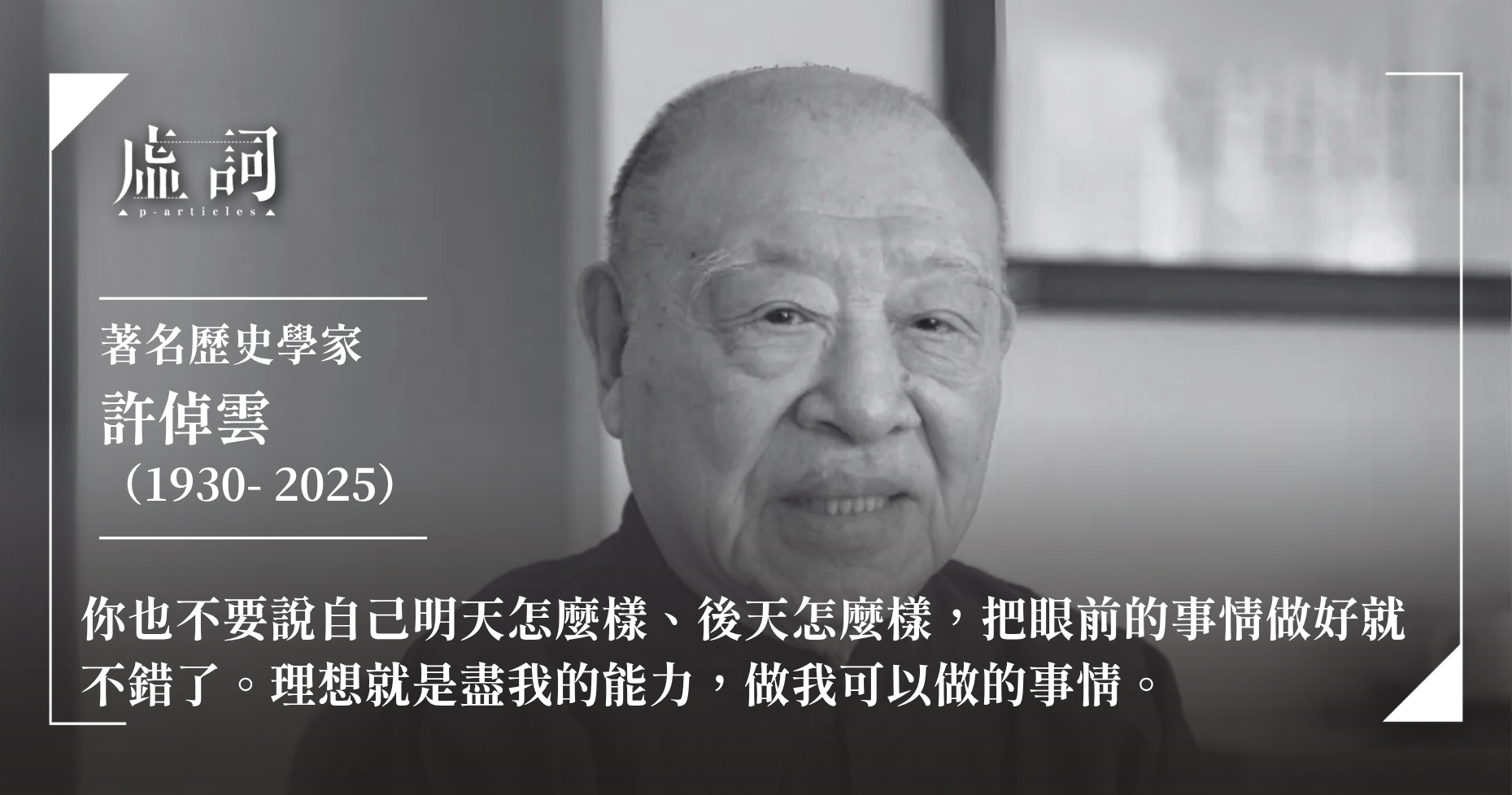

史學泰斗許倬雲離世 享壽95歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-08-05

著名歷史學家許倬雲,昨日(4號)由中央研究院與唐獎基金會宣布離世,享壽95歲。許倬雲一生致力於中國通史與古代政治文化研究,為近代華人世界具影響力的歷史學者之一。

許倬雲出生於中國福建省廈門市,1949年後跟隨父母移居台灣,畢業於國立台灣大學歷史學系,取得學士學位,並於1953年在該校歷史研究所獲得碩士學位。其後,許倬雲前往美國深造,1962年成功在芝加哥大學取得歷史學博士學位。

許倬雲的職業生涯橫跨台灣、美國及香港等多地。1962年至1970年,他任教於國立台灣大學歷史系,先後擔任副教授、教授兼系主任,並於後續年份多次獲聘為講座教授。1970年,他移民美國,任教於美國匹茲堡大學歷史學系,亦為該系的榮休講座教授。許倬雲亦曾在香港中文大學擔任偉倫教授及中國研究榮譽教授,並在夏威夷大學、杜克大學及香港科技大學等機構擔任講座教授。

許倬雲曾提出「中國文化三原色」理論,其將中國文化比喻為三種基本顏色,分別為「親緣團體」、「精耕細作」與「文官制度」,以解釋中國文化的核心元素和演變過程。在《西周史》一書中對親緣社會華夏意識的詮釋;在《漢代農業》中對精耕細作與市場經濟的分析;在《求古編》中對文官制度的探討,繼而構成融會貫通大歷史解釋框架。

歷史學者杜正勝曾表示,「三原色」理論是研究中國史的重點之一,此理論放眼到近代中國,雖社會結構已大相逕庭,但依然有著重視親族關係及文官政治傳統等,仍影響深遠。 杜正勝指出,許倬雲最卓越之處在於找到長期歷史的本質問題。雖然許倬雲專精於中國古代史,但他探討的問題遠不止周、秦、漢代,其著作《萬古江河:中國歷史文化的轉折與開展》便是探討中國2000年來的文化根源,從專精領域延伸出更大的視野,以研究中國史。

除了提出「三原色」理論之外,許倬雲亦將社會科學方法引入歷史學研究領域,此舉在台灣學界具有開創性意義。他在分析春秋戰國時期的社會流動現象時,採用統計分析手法,系統整理史料中各國菁英的出生背景及其後續政治地位之昇遷,從而闡明周代社會從原先階級分明的封建結構,逐步轉變為階級流動與開放的體系。

許倬雲於去年榮獲第6屆唐獎漢學獎,唐獎教育基金會指出許倬雲善於挖掘長期歷史的本質問題,其通史著作,則著重文化包容與交流、尋求中國在世界的地位,「許教授的著作展現對國家、民族及全人類的深切關懷,被譽為一位兼具博雅理念與淑世精神的史家。」肯定他歷來發表的有關中國古代專論。

許倬雲作為史學泰斗,亦關注台灣民主發展。他從自由主義人文學者立場,持續發表言論,以推動民主進程。1980年代後,在台灣政治社會轉型過程中,他亦常就社會重大議題提供建言。

許倬雲著作等身,涵蓋中國古代社會、經濟及文化史等多個領域。其代表性學術著作包括《中國古代社會史論》、《漢代農業》、《西周史》以及《萬古江河》。其他重要作品尚有《心路歷程》、《傳統與更新》、《從歷史看領導》及《歷史分光鏡》等,這些著作展現其學術深度,又融入散文風格,流露出對國家、民族乃至人類的深懷關切。