香港諷刺漫畫––女性創作者的雙重反叛和障礙

其他 | by 嶼艾 | 2025-07-30

諷刺和幽默,這一對似乎中性、無性別偏向的概念,其實是十分「性別的」。有學者在研究了一系列的棟篤笑後(1),發出了感慨:女性被社會設定爲在男性講笑話時跟著笑的角色,不笑被認為是沒有女人味的。另有一些學者(2)關注到了語言對世界的反映和形塑,在英文中,「comedian,cartoonist,humorist」,這些幽默領域形容創作者的常用字眼都明顯指向男性,似乎說明了諷刺和幽默是一個長期被男性占據的天下。

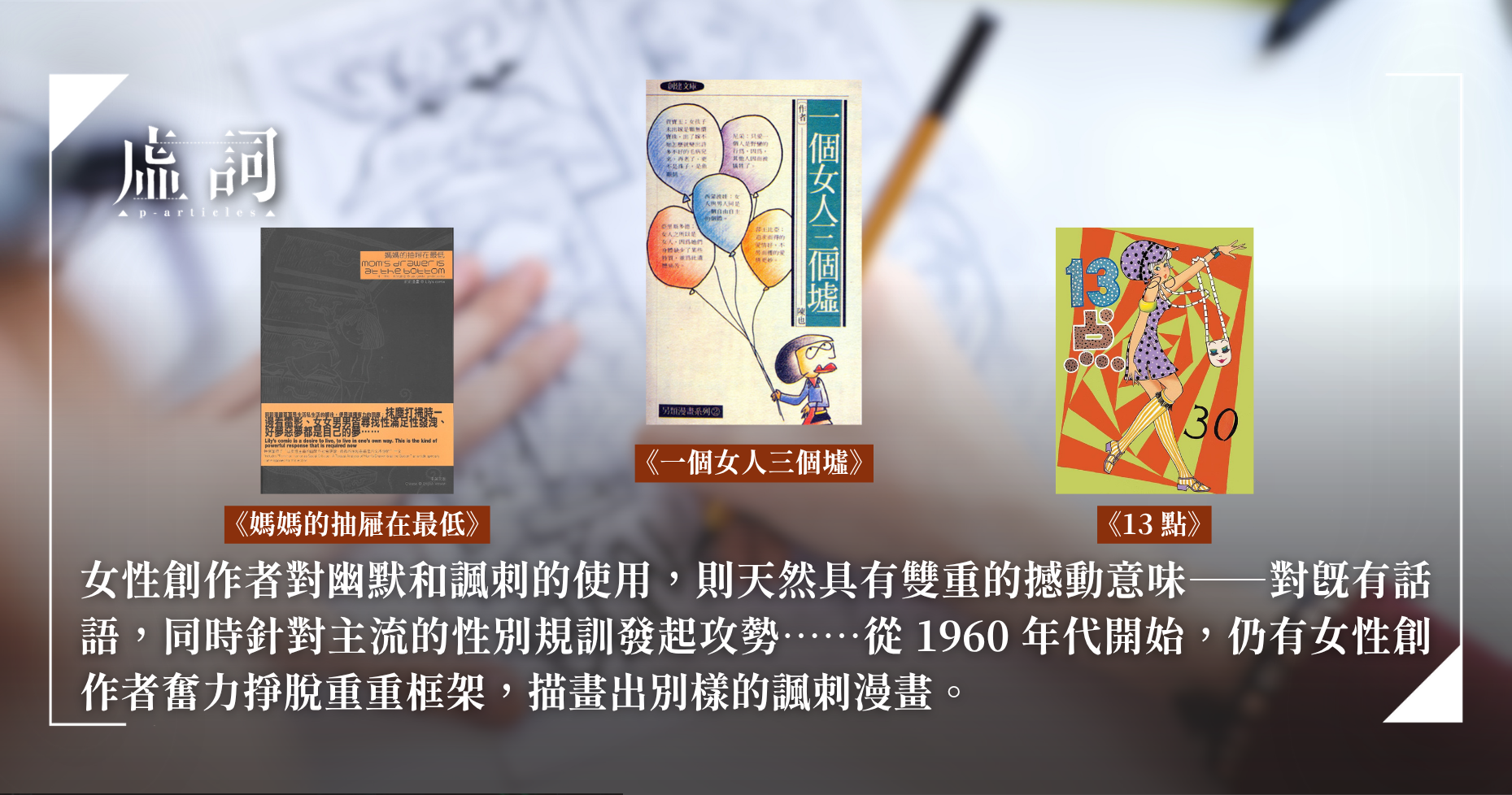

諷刺漫畫,將漫畫這一流行的、貼地的平台,與諷刺和幽默「一兩撥千金」的優勢結合——挑戰既有話語論述和意識形態,成為了推動現實鬆動和改變的力量。而女性創作者對幽默和諷刺的使用,則天然具有雙重的撼動意味——對既有話語,同時針對主流的性別規訓發起攻勢。回到香港諷刺漫畫,女性創作者從未具備男性創作者同等的影響力和社會認同度。然而從 1960 年代開始,仍有女性創作者奮力掙脫重重框架,描畫出別樣的諷刺漫畫。

1960 到 1970 年代,隨著香港經濟的騰飛,對於勞動人口的需求隨之大幅上升,相較以前,更多女性可以得到工作機會並獲得獨立收入。在這一時期,李惠珍開始出版漫畫《13 點》。主角 13 點是一個年輕的富家小姐,穿著入時、生活精緻。「13 點」是一個源自於上海話的概念,常用於形容年輕、鬼馬、樂天甚至有點傻氣的女性。李慧珍將這一帶有性別凝視的俚語活用到自己的作品中,並用獨到的方式扭轉了其涵義和使用情境。在更多女性可以工作並得到收入的時代,她所創作的主角 13 點呼應了當時社會的這一流轉。她們獲得經濟的相對獨立,用自己銀包裡的錢消費喜歡的服飾和其他物品。這樣的「消費主義」實則是她們擁抱、慶賀獨立性的一個開端和側面。《13 點》的諷刺意味雖不強,但回到其創作的時代語境,作品中對於當時社會既有的女性性別角色和刻板印象的拒絕和反叛,重新洗牌和建立與社會轉型共振的新女性形象,並獲得了相當的流行度。這本身,就是非常有啟發性的探索。

而到了 1980 年代末,陳也的《一個女人三個墟》則更直接地觀察社會,並做出諷刺。那是一個充滿了躁動不安的時代,中英聯合聲明的塵埃落定、六四學運的震撼和冷戰終結等瞬間,勾畫了一個衝擊當時當局者並向後世傳遞連綿影響的 80 年代。與此同時,女性在香港社會獲得更多的高等教育機會,並更可能透過事業收穫社會認同。在媒體上,事業有成、有權威的女性樣版也得到了更多展現,被更多一般女性看見和參照。陳也就是在這樣的社會氛圍中創作了《一個女人三個墟》。簡要的說,她從兩個方面展現了諷刺漫畫對於社會現實的反思和鞭策。一方面,陳也筆下的女性主角是一個厚嘴唇、大鼻子、平胸的女性,以怪誕(grotesque)的方式顛覆了主流論述對女性美和女性身體的凝視和規訓。而另一方面,她在作品中直接介入、批評當時的社會時事,帶有強烈的政治諷刺意味。

十年後,在 1990 年代末,香港第一位自稱為「女性主義」漫畫家的創作者終於誕生,她就是劉莉莉。舉例來說,在她的作品《媽媽的抽屜在最低》中,她繪製了男孩和女孩在幼年時「被安排」的玩具和遊戲如何建構了他們的性別特質,以說明性別是社會所建構,而非單純的生理區分。劉莉莉作為一個有自我意識的女性主義者,特別著重推動女性自決自身性慾望的重要性。即使在今天,她的作品仍顯得充滿力量,足以啟發讀者重新思考社會對性別的預設、建構和反覆加強。

從 1960 年代到千禧年之前,女性諷刺漫畫家在香港漫畫的星河中偶爾閃爍,與西方白人女性主義運動遙相呼應,但實則滯後。而後,隨著香港漫畫產業輝煌時代的過去,同時深陷東亞儒家倫理中對性別定位的固化,女性主義漫畫或女性漫畫家在香港始終未成氣候。但有趣的是,21 世紀開始後,香港及東亞女性漫畫家開始自述式地描畫自己的日常生活,並將她們的性別觀點融會其中,形成了另一種諷刺和幽默漫畫的範式。這似乎說明東亞女性主義漫畫或女性漫畫家並非退潮,而是在自我民族誌的觀點下,重新梳理個人歷史、現實與性別之間的糾葛,以第一視角再度書寫、描繪,展開對女性主義的新的討論。

參考資料:

1/Greenbaum, Andrea. “Women's Comic Voices: The Art and Craft of Female Humor”. American Studies , Vol. 38, No. 1, Spring, 1997, pp. 117- 138

2/Wong, Wendy Siuyi & Cuklanz, Lisa M. “Critiques of Gender Ideology: Women comic artists and their work in Hong Kong”, Journal of Gender Studies, 2002, 11:3, 253-266, DOI: 10.1080/0958923022000021269