她就是她的城市:《再生瑪莉亞》的女性形象,永劫與完全

萬福瑪利亞,滿被聖寵者,

主與爾偕焉,女中爾為讚美,

爾胎子耶穌,並為讚美。

天主聖母瑪利亞,為我等罪人,

今祈天主,及我等死候。亞孟。

——《聖母經》

聖經說︰你們不可荒宴醉酒;阿根廷探戈大師皮亞佐拉(Astor Piazzolla)說:上帝喝醉,創造出一個女子。聖母瑪利亞有卒世童貞,始孕無玷;布宜諾斯艾利斯的瑪莉亞,漫遊酒館和妓院裡縱情聲色,墮落的化身偏偏又有聖潔。編舞大師黎海寧將《布宜諾斯艾利斯的瑪莉亞》(María de Buenos Aires)這部劃時代的探戈輕歌劇,先改編為《被遺忘的瑪麗亞》獻給台灣,上月再演《再生瑪莉亞》獻給香港,不啻是獻給女性,還有無權力者的魔幻現實史詩。

聖母蕩婦合一的顛覆

上帝在酒醉時創造出瑪莉亞,她降生於布宜諾斯艾利斯南部的窮鄉僻壤,從此不受眷顧。在鄉下前往市中心的途中,她被美妙的探戈樂聲引誘,留在城內賣身。在她死後,一群老鴇和盜賊在聚集在她身邊像袋鼠法庭(kangaroo court)般分析她的死因。被神遺忘的靈魂,在城市的異空間裡流離失所,唯有一位同情她的幽靈、浪漫的說書人將她帶回人間。

舞者(左、中)和歌者(右)像瑪莉亞分裂的幾個自我的互動和猜疑。(城市當代舞蹈團提供,攝:Conrado Dy-Liacco)

瑪莉亞的原形相信是皮亞佐拉的情人、靈感繆斯探戈歌手艾歌馬汀(Egle Martin)(然我看不懂西班牙語,網上中英文獻記載甚少),她背著丈夫與皮亞佐拉交歡。劇本提到的「黑暗之歌︰如上帝般古老,帶著兩道舊傷痕︰/右邊是仇恨,左邊是溫柔」,象徵聖母-蕩婦情意結((Madonna-whore Complex)弗洛伊德提出,男性對女性存在一種認知二分法︰她們要麼是一個貞潔的聖母,受盡男人尊重和膜拜;要不就是一個放蕩的妓女(Whore),必須受到男人的懲罰。

瑪莉亞的存在是矛盾的,為世不容的。黎海寧在訪問中提及,皮亞佐拉展現出瑪莉亞集挑逗、溫柔、脆弱、強大於一身的多元面向。她既是風情萬種的女子,是超越階級的慾望化身,不論南北的男子都俯首在石榴裙下尋求慰藉;同時她亦是一名受盡城內良家婦女唾罵的蕩婦(令人聯想到《三夫》小妹被眾女追捕一幕)。瑪莉亞死後,妓院老鴇和老賊在她的彌撤(一說是招魂儀式)上預言她將會像耶穌從死裡復活,又以齟齬掩飾自己心中對這風塵女子的愛慕,像〈啟示錄〉那騎著獸的大淫婦一樣面目可憎。我聯想到很多香港厭女者,平時在網上不斷羞辱、貶抑女性,身體卻很誠實,拳頭和褲襠都硬起來。而我們需要的是一位好撒馬利亞人,當年皮亞佐拉親身演繹的那位說書人,為她挺身,為她平反。

演奏班多鈕手風琴(Bandoneon)的幽靈說書人。(城市當代舞蹈團提供,攝:Carmen So)

用 2022 年的眼光來說,作品內核已不覺新鮮﹐聽過太多 Madonna、Lady Gaga、梅艷芳等 diva 顛覆性別定型的作品,而身體自主、多元關係、性工作除罪化等議題亦得到不少公共討論。不過在《布宜諾斯艾利斯的瑪莉亞》誕生的 1969 年,性革命以及「Make Love, Not War」方興未艾的年代,皮亞佐拉可說是前衛代表,甚至走得太前。他不但戀上有夫之婦艾歌,更要求她的丈夫容許她出演瑪莉亞:「她是音樂,她不能屬於任何人,不,她是音樂,她就是我。」(非常大膽的宣言),當然最後沒能成事,艾歌亦離他而去。

音樂革命 女性自主

玫瑰花瓣上的兩生花。(城市當代舞蹈團提供,攝:Conrado Dy-Liacco)

「探戈,是孤獨者的三分鐘愛情。」阿根廷文學巨匠波赫士生前最後一首詩如是說。(皮亞佐拉深受其影響,將他的詩寫成《探戈套曲》(El Tango))有說探戈在妓院誕生,它似乎是屬於低下階層的音樂,難登大雅之堂,皮亞佐拉作為阿根廷音樂教父,為當時日漸褪色的探戈帶來破格,注入新的能量,也令探戈從地下走到世界每一個角落。台灣《MUZIK 雜誌》的楊怡珊概括得相當精彩:「他首先籌組一個『布宜諾斯艾利斯八重奏』(Octeto Buenos Aires),以兩把小手風琴、兩把小提琴、低音提琴、大提琴、電吉他各一把再加上鋼琴的組合,開創了現代探戈的紀元。接著,他嘗試在保留探戈傳統的前提下,將阿根廷的本土音樂、古典音樂、爵士樂和流行音樂加以融合,試圖創作出一種既能在音樂廳演奏,又可配合舞蹈表演的新探戈;他甚至進一步打破傳統,創作一些不需要歌手和舞者參與的室內樂探戈作品。在不斷創新的過程中,即使屢遭正統探戈音樂擁護者的抨擊,此時的皮亞佐拉仍勇往直前,打算進行一場劃時代的探戈革命。」

(城市當代舞蹈團提供,攝:Yvonne Chan)

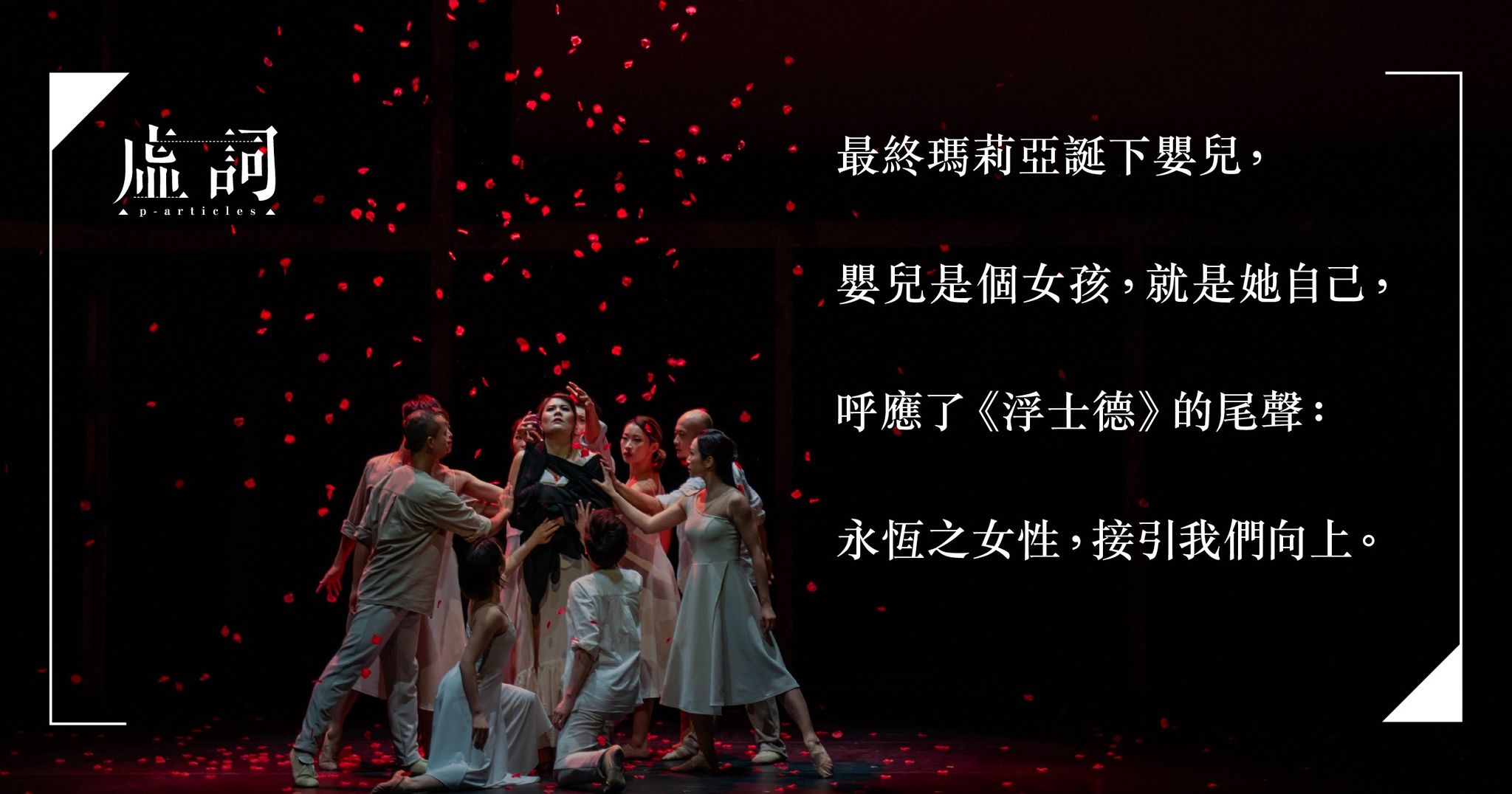

變革必然帶來陣痛,皮亞佐拉被衛道之士釘上十架,然而藉著瑪莉亞的再生,得以超脫俗世的批判自我實現,迎來最終的解放。文化人鄧正健認為瑪莉亞是皮亞佐拉的阿尼瑪(Anima),即他的女性自我。跟瑪莉亞一樣,我作為一位女性,作為一位歡場女子與客人禁斷之愛結下的果,彷似繼承了一種咒,而血液裡與世俱來的共感,透過音樂和形體,感知到瑪莉亞被男人拋棄的精神痛苦,逾矩所帶來的社會污名,令我大受觸動。瑪莉亞用吻堵住他們的嘴,大方擁抱污名,甚至向世界作出挑釁:「我就是最懂愛情和歌唱的女巫!」像 Madonna 某年高呼:「去他的,做個自信的蕩婦!」這是一種時代女性擺脫思想桎梏必需要的充權(empowerment)。最終瑪莉亞誕下嬰兒,嬰兒是個女孩,就是她自己,呼應了《浮士德》的尾聲:永恆之女性,接引我們向上。我相信每一位受過創傷的女性看這部劇作,必定能感受到一種通靈似的共振。皮亞佐拉希望向觀者傳遞的,是《聖經》所說的「七十個七次」:寬恕、救贖、完全。要寬恕他人,更要與過去的自我和解。

探戈,無權力者的情詩

皮亞佐拉除了是出色的音樂人,也醉心文學,尤其是詩,此作乃是由烏拉圭詩人費雷爾(Horazio Ferrer)寫出,秉承了拉美文學的超現實色彩。不得不讚城市當代舞蹈團的用心,為每位觀眾送上一本全彩印刷的場刊,厚達 157 頁,收錄了劇本的中英西三語譯文。我在音樂中彷彿回到阿根廷小酒館、紅燈區,聽見由娼妓、嫖客、酒徒、盜賊發揚光大,屬於低下階層與邊緣群體的獨特語言。若然探戈落在香港,這種音樂興許是地下的、非主流的,但他們反映出無權力者的精神面貌,終會在酒醉的出神之間,以一種反抗的姿態自我逾越。

女中高音連浩忻唱和演都教人驚艷。(城市當代舞蹈團提供,攝:Carmen So)

劇後一直在我腦海中縈迴的,是第四幕〈我是瑪莉亞〉 (Yo soy María de Buenos Aires),女中高音連浩忻(Carol Lin)輕快而澎拜的獨唱:「我是布宜諾斯艾利斯的瑪莉亞!/來自布宜諾斯艾利斯的瑪莉亞,/我就是我的城市!」沒有懸念,瑪莉亞就是布宜諾斯艾利斯本身,大航海年代西班牙探險家門多薩(Pedro de Mendoza)戰勝瘟疫後發現的新城市,以聖母恩寵命名的「聖母瑪利亞和順風之城」,儘管聯邦首都早已改轅易轍,《再生瑪莉亞》六十年後懷著再生的希望,得以在世界各地上演,似是提醒每一位失喪的人,對那些美好的價值莫失莫忘。

此作在台灣上演時取名「被遺忘」,這一次黎海寧在香港寄托的是「再生」,我一直不明白為甚麼棄「重生」取「再生」,直至黃耀明六十大壽那天,偶然間聽見他和關淑怡的《萬褔瑪利亞》「隨日與夜我變身/如像瑪利亞再生/懷日與夜結的孕」,我想,我終於讀懂了這個名字的深意。

(城市當代舞蹈團提供,攝:Conrado Dy-Liacco)