【教育侏羅紀】學問的流星

教育侏羅紀 | by 呂永佳 | 2020-04-21

在浸大近十年,那是影響我最深遠的學校。猶記得2003年我唸大學二年級,剛巧是沙士那一年,我們和黃子平老師一起待在課室之中,戴著口罩,沒有窗,而且有一位住在牛頭角下邨的中年同學不願戴口罩上課,然而課室裏還是坐滿學生,不單是本科生,還有研究古典文學、語言學的研究生旁聽。我們不懼疫情,全因學問二字。老師打從魯迅的時代,到小說、雜文、散文,一篇一篇的講解,境界之高,從來未見,我資質不好,於是用快速筆錄的方法把老師的話全抄下來,然後下課後再到圖書館拿文本對讀,遇上不明白時硬闖老師辦公室,細問(好幾次老師還拿着剛從微波爐拿出來的飯盒)。後來我搬家數次,所有的筆記都扔掉了,獨是留下老師說的幾門課的筆記:魯迅研究、當代文學、中國敘事學、現當代小說和文學批評,我一一留着,這是我學習歷程中的重要寶物。有幸得到老師的點撥,從前怎也讀不下去的文學作品突然豁然開朗,很多人問我老師用了甚麼方法令我「開竅」?但我真的不知道。

我猶幸趕上浸大最輝煌的「現代文學」時期,當然是因為黃子平老師。因為他的關係,浸大不時有現當代文學的研討會,而晚間也會邀不同的教授講課。在這些學術場合中,我遇上了李歐梵教授、王德威教授、許子東教授等等,親耳聽過他們發表論文。我猶記得劉紹銘教授在現當代小說課裏述說他跟張愛玲的往事,聽得陶醉,時至晚上九時半,我不願下課。我還記得我和李歐梵教授一起看改篇自王安憶小說《長恨歌》的電影,是一起看改糟了的電影;也記得黃老師要我寫一篇關於《長恨歌》的論文,我看得吃力,還附上一句,暑假別再只看金庸了。

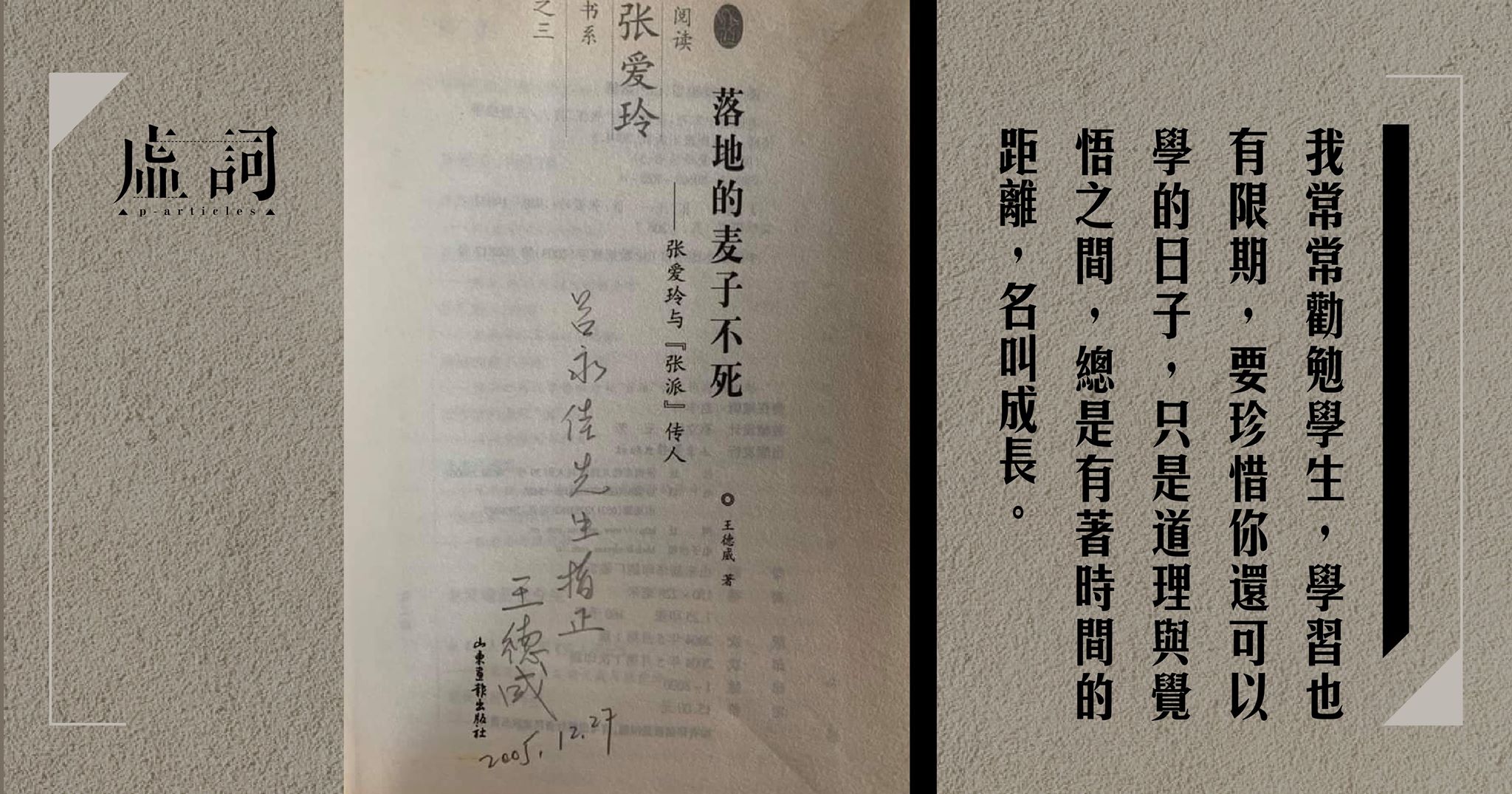

在我的學術生涯中,我最想念的除了黃老師的課堂外,還有一個特別的教室,是在的士車廂裏。在當我還是唸碩士的時候,我奉命接王德威教授機。王德威教授在美國極有名望,曾在哈佛大學任教。那時候我一人接機,不知從何而來的勇氣,用爛透的普通話向他討教。我用的是一個極外行的提問:老師你最喜歡哪一位作家?他說:沈從文。於是我在的士上了一節沈從文課,而且厚顏請老師在口卑壞極的浸大餐廳吃了一頓午飯。我拿書問他討簽名,又怕自己買了盜版,上面寫著:呂永佳先生指正七個字。這叫我情何以堪?明知是客套也覺得無地自容。我不負老師期望,終於完成博士課程。只是在這個分崩離析的世界裏,本地博士淪為「二等公民」(更何況浸大是一所弱勢的大學?),為了自己的前途,不得不到中學任教。可是學問又豈是一份職業可以界定得了的呢?我們在悲涼的時勢中要懂得安慰自己。

這些學習歲月已經遠去,遙想中學時期不願讀書,中四成績表寫着「試升」兩字,父親在課室中面見班主任,非常寒心。後來經歷會考生死一刻,在高考時不敢怠慢,那九時至九時的自修室、在家中露台夜讀的歲月,不敢遺忘。唸大學的時候,也常常溫習至圖書館關門。當然那時候所積累的學識,有幸到今天還正在用着,可是那種學習的熱情和魄力,在沉重的工作壓力和人生變動中,已經轉變為另一種東西。所以我常常勸勉學生,學習也有限期,要珍惜你還可以學的日子,只是道理與覺悟之間,總是有着時間的距離,名叫成長。

在這因疫症而停學的日子,我又翻開魯迅的作品,老師的聲音又在我耳邊響起。這是上天給我珍貴的禮物。當廣大的同工正用軟件「隔岸傳聲」之時,或許往往有打機、流行音樂甚至打鼻鼾的回聲。短暫的荒涼,足夠冰封老師的熱情。但我還是傾向願意望向沉默但在場的一方,或者因為你打開的天空,讓他們看到學問的流星。而我頓然醒覺,這一點盼望,正是我的老師,親手交給我的。

(原文轉載自呂永佳FB)