【無形.夠鐘食藥】本草摭談

287487109_562448685371713_3222469186659179900_n.jpg

燒屍場上土、鐵甲

「青棠花艷難蠲忿,丹棘成林不解憂。剩此中年懷抱惡,夢隨荊聶說恩仇。」日間中懷耿耿,夜夢荊軻刺秦聶政刺韓,晨起精神恍恍惚惚。查《本草綱目》卷七「土」部「燒屍場上土」附方引錄《本草拾遺》:「好魘多夢,燒人灰,置枕中、履中,自止。」又卷八「諸鐵器」部云:「鐵甲,主治憂鬱結滯,善怒狂易。」對症之藥難求。多夢鬱結,看來難治。

《湯頭歌》、《本草詩》

年前七月口占〈抒懷〉,畏友某甲善謔而虐細心毒舌,短訊回覆說「拜讀大作」是門面客套話,下文「滿紙青棠丹棘,與《湯頭歌》《本草詩》並美」才是重點。是的,古典詩最忌寫成《湯頭歌》的模樣:「秦艽扶羸鱉甲柴,地骨當歸紫菀偕。半夏人參炙甘草,肺勞蒸嗽服之諧。」句句押韻,聲調諧叶;就是沒有詩意。趙瑾叔《本草詩》寫得更認真:「蓽撥波斯產有餘,叢生喜向竹林居。胃酸堪把寒涎散,腹冷能將暖氣噓。炒共蒲黃經自准,煎同牛乳痢應除。青州雖有防風子,性冷終須愧不如。」頷聯腹聯對仗工整,儼然七律;就是欠缺詩意。

芍藥、文無、丹棘、青棠

凡事太強調實用,藝術價值便相應降低。前人厲害,不求有用但求有趣。《古今注》「問答釋義第八」云:

芍藥一名可離,故將别以贈之;亦猶相招召,贈以文無。文無一名當歸也。欲忘人之憂,則贈之以丹棘。丹棘一名忘其憂草,使人忘其憂也。欲蠲人之忿,則贈之靑堂(棠)。靑堂一名合歡,合歡則忘忿。

「可離」止痛、「當歸」活血、「忘憂」清熱、「合歡」安神,四物皆可入藥;而名稱詞義多歧,語語雙關,四個藥名活脫脫就是古典戲曲的「齣目」,完全可以混入玉茗堂的戲夢中去。倘借之以入詩入文,亦肯定可以營造藝術氣氛。

西藥名稱在這方面似乎遜色些:「阿士匹靈」、「阿巴克丁」、「阿昔單抗」、「盤尼西林」,味同嚼蠟;連用以治療新冠肺炎的口服新藥「莫納皮拉韋」和「帕克斯洛維德」,都只是一堆音譯符號。清瘟疫苗「科興」倒令人有「科技興國」的聯想。「復必泰」未知出自哪位高人的譯筆?有「剝極而復」「否極泰來」之意,隱含禍福相依的至理。當年「威而鋼」也譯得頗有心思,只略嫌視點太局部詞意太誇張,總輸與親切自然、樂而不淫的「偉哥」。西藥經典舊譯「維他命」是少數能雙兼音義的巧譯,當年沾沾自喜以為「守宮砂」夠得上妙對,後來讀《綠綺園詩》「一針十九維他命,百歲尋常荷爾蒙」才知人外有人。畏友某甲讀了興許又要說鄧爾雅寫中譯《湯頭歌》了。

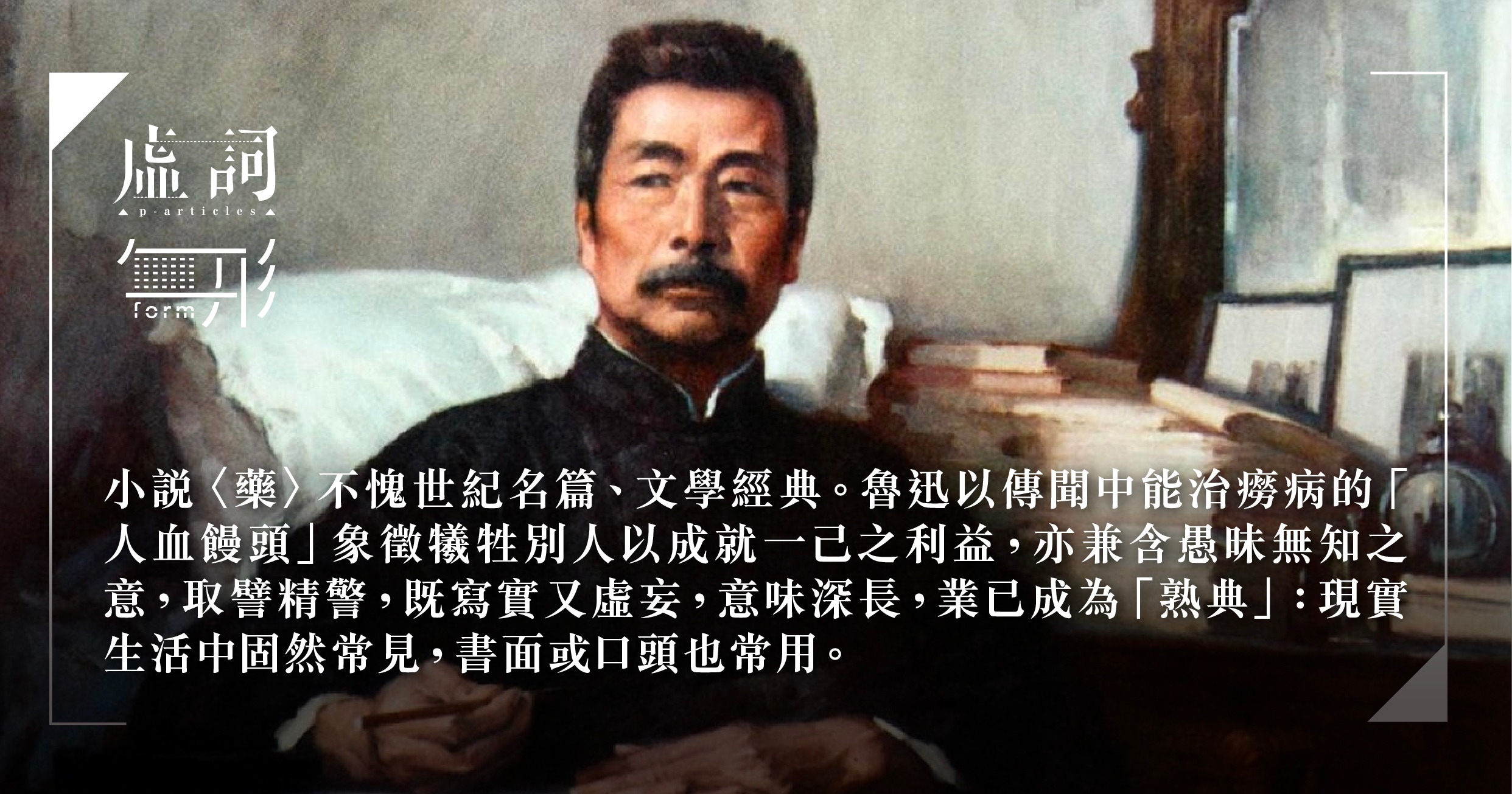

人血饅頭、人參

小說〈藥〉不愧世紀名篇、文學經典。魯迅以傳聞中能治癆病的「人血饅頭」象徵犧牲別人以成就一己之利益,亦兼含愚昧無知之意,取譬精警,既寫實又虛妄,意味深長,業已成為「熟典」:現實生活中固然常見,書面或口頭也常用。「人血饅頭」其實先見於袁枚《新齊諧》的〈還我血〉,魯迅點鐵在後:

刑部獄卒楊七者,與山東偷參囚某相善。囚因事發,臨刑,以人參賂楊,又與三十金,囑其縫頭棺殮。楊竟負約,又記人血蘸饅頭可醫瘵疾,遂.如法取血,歸奉其戚某。甫抵家,忽以兩手自扼其喉大叫:「還我血!還我銀!」其父母妻子燒紙錢延僧護救之,卒喉斷而死。

「人血饅頭」的文學深意在袁枚筆下一直都沒有展現出來,一百三十年後魯迅把這味藥寫進他的作品裏,世人才細味得到此藥的深意。不過,細讀〈還我血〉還是可以讀出另一層深意的。厲鬼索命時只要求楊七還血還銀,卻沒有要求還參;故事中「以人參賂楊」的「賂」字很可能是「贈」的誤字。「人參」諧音「人心」,可以代表死囚臨刑前向楊七相贈最真誠的心意。縫頭棺殮無非求全屍完葬,豈料死囚所託非人,楊七失信負約,還佔死者便宜蘸屍血入藥,遭現眼及身之報,死有餘辜。

心藥、鴉片

心病還須心藥醫。厲鬼索命的情節雖屬虛構,卻跟〈刺客列傳〉的歷史記載一樣,同樣叫人讀得痛快萬分。「因果循環報應不爽」、「天網恢恢疏而不漏」、「若然未報時辰未到」、「舉頭三尺有神明」、「善有善報惡有惡報」等古舊信念一時間如潮湧至,並得以短暫「轉廢為能」,竟跟青棠丹棘的功效相若——可以蠲忿,可以解憂。

夜讀〈還我血〉不覺恐怖,魯迅在《吶喊》自序中的經典回憶片段才真夠恐怖:

一個綁在中間,許多站在左右,一樣是強壯的體格,而顯出麻木的神情。

那綁在中間的的臨刑者,是山東偷參人嗎?是楊七嗎?是夏瑜嗎?都也許是。而讀者竟在不知不覺間成了圍觀者。那些在圍觀時用以「轉廢為能」的古舊信念,正與華老栓誤以為「人血饅頭」可以治病的愚昧想法相同。

清代陳琮《烟草譜》「鴉片」條云:「其烟入腹能益神氣,徹夜不眠無倦色。然越數日或經月偶吸之無大害,若連朝不輟,至數月後則疾作,俗呼為癮。癮至,其人涕淚交横,手足痿頓不能舉。」「精神鴉片」雖有短暫麻醉鎮痛的功能,常用或濫用卻會成癮,不易自拔。鴉片又名「阿芙蓉」,王心帆在名曲〈秋墳〉中更以「紫霞漿」代稱鴉片煙膏。「芙蓉」「紫霞」色香味俱全,幾疑脫胎化用自元好問的「芙蓉脂肉紫霞漿」。