德勒茲眼裡的法蘭西斯.培根——匈牙利國家美術館(中)

1.

剛從墨西哥畫家芙烈達.卡蘿(Frida Kahlo)出來,便馬上又跑到另一個展覽館的門前,排起了隊來──在高高的大門上,掛著一幅很大的橫幅廣告,寫著「倫敦學派」,還配上盧西安.弗洛伊德(Lucian Freud)的早期畫作《女孩與貓》(Girl with a Kitten)。望一下手錶:下午四時許。我們一行七人,剛好趕得上在國慶博物館免費開放日排上了倫敦學派畫展的隊。

「還要排多久呢?」同行的埃及男生問道。「怎麼了?」埃及女生問。「沒甚麼,只是有點兒想去廁所。」他說。「你就不能忍一下嗎?」──

旁邊的哥倫比亞小哥忍不住出聲了。「也不是,只要有點惱人的。況且,我早幾天就來過了。」接著,埃及女生用阿拉伯語不知跟他說了些甚麼。

「弗洛伊德」友人對著那橫幅廣告自然自語。「對,弗洛伊德。就是偉大的弗洛伊德的孫子。」我說。而她竟然不知道。可見,她只是為了卡蘿而來。終於排到了入口,就在一行人快要浩浩蕩蕩走進藝術館之際,埃及女生突然跟我說:「借你手臂一下。」我還以為她要牽著我手臂進場,怎料,她只是要戲弄我,假裝借我手臂撐扶一下,整理襪子。

進到館子,我馬上就進入暴走模式了。這裡有不少可觀的作品。然而,一想到法蘭西斯.培根(Francis Bacon)的畫就在其中,我就突然變了一隻緝毒犬;不同的是,一但找到了「毒品」,我就要化身成吸毒者。搜索了一會,便找到了培根──是他數幅以教宗為題的其中一幅,旁邊還有著名的《狗》(Dog)。

我自問不太懂欣賞他的教宗系列,但這幅《狗》卻是趣味無窮。據說,它的靈感來自埃德沃德.邁布里奇(Eadweard Muybridge)的動態攝影。邁布里奇也確實攝過狗,但他所捕捉到的,是一頭背向鏡頭、漸走遠去的狗。然而,經培根再現的繪畫,在一頭不知是背向還是面和鏡頭的狗身上,他描繪了一隻面向觀眾、卻又模糊的狗頭。在狗的身後,竟是一條縮小了的大馬路,因此路上的車頓時變了玩具模型車。

這些當然具有符號學上的意義。特別是,一想到邁布里奇的攝影和影像的時間性,便很自然地聯想到芝諾的「飛矢不動悖論」,繼而又會想起培根畫作的一大收藏者德勒茲(Gilles Deleuze),以及他論時間與電影的哲學思想。先把德勒茲擱在一旁吧,眼前這幅《狗》的繪畫技巧也可謂精巧──棕土色的畫布上沒有塗上白色的石膏粉,厚重的顏色一筆筆的落到畫布上,布紋理又含蓄地使它的棕土色露了出來。也就是,培根在繪畫這裡時並沒有猶豫與寡斷。

「不是吧?就這麼幾幅嗎?」我心想,帶點失望。但馬上又想,單是一幅《狗》就能帶來無限的啟發了,還不夠嗎?再走了一段,看到了弗蘭克.奧爾巴赫(Frank Auerbach)和萊昂.科索夫(Leon Kossoff)。走累了,就坐在科索夫的《兒童游泳池:秋日下午》(Children's Swimming Pool, Autumn Afternoon)前,眼神放了空,不想再動。

一定是《狗》。我又陷入了對畫畫的思索。

就在我感到心理的疲倦之際,突然感受到背後有人貼近,還把我的背當椅背,一個身子靠了過來──是那個埃及女生;她在滑手機。「借一根手臂還不夠,還要整個背脊麼?」我問。「吓?」她眼睛沒有離開她的手機。「沒甚麼。」我只好說。過了一會,她突然說:「走吧。我們落後了。」

再走下去,才發現培根的好幾幅大作就在後頭。

2.

德勒茲在論培根的書裡說:「培根的畫有一種很特別的暴力。確實,培根時常把暴力置於所描繪的情境中:恐懼的境象、刑罰、義體與殘缺、怪物。但那都是過於容易的繞行之路──藝術家對自身作品嚴厲地批判、指摘的那些繞行之路。他真正感興趣的,是只涉及到顏色和線條的暴力:一種感官的暴力(和不是一種表象)、一種靜止和潛在的暴力、反應和表現的暴力。」

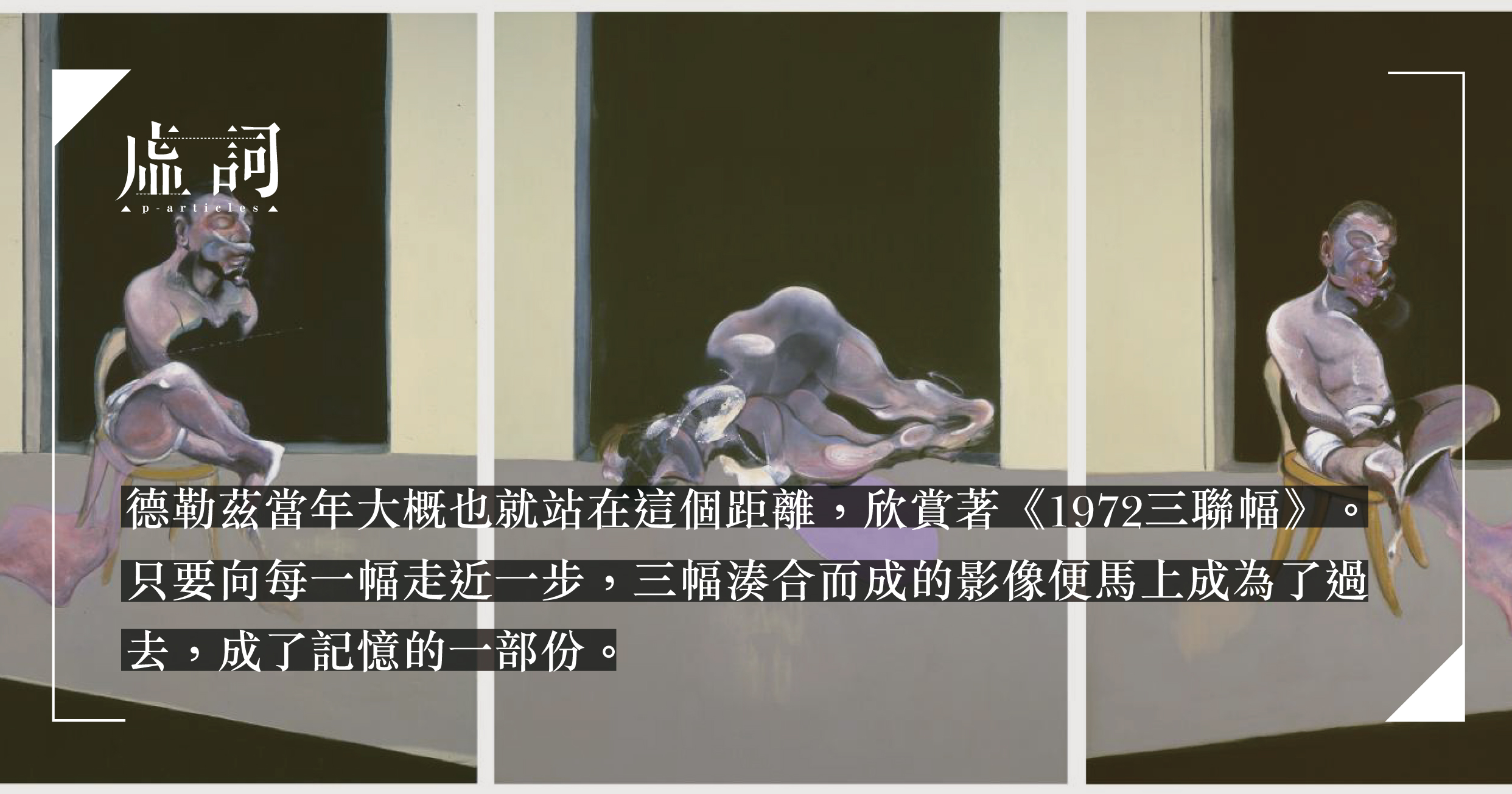

走到三幅並列的巨作《1972三聯幅》(1972 Triptych),便想起德勒茲對培根三聯幅的描述。他說,培根的三聯幅理應與敍事性對立;然而,它們互相分離、區隔,卻又湊合出一種具符號意義的關聯。甚至,當三幅畫並列在一起時,便從原先各自的平靜中產生了韻律。因此,韻律就像畫作的「恐懼感」本身,它既在畫作之中,但卻又不在其中。韻律自身也成了一件事物──架空了一層的抽象之物。

德勒茲當年大概也就站在這個距離,欣賞著《1972三聯幅》。只要向每一幅走近一步,三幅湊合而成的影像便馬上成為了過去,成了記憶的一部份──在德勒茲論電影的巨著裡,他是如此教導我們的。他稱我現在的感覺為「時間的晶體」(hyalosigns)。但甚麼是時間?過去以回憶的方式出現,是心靈中的感覺,但在回想的過程中,當下的感覺又無可避免地涉入其中,與之互動;可「當下」又是甚麼?是由過去推導而成的事態。當我踏前一步,之前所看到的立即就成了回憶的一部份,但這個回憶馬上又解釋了我現在所看到的影像。「這男子坐在椅子上,看起來有點眼熟,在哪裡見過他?」我又退後一步,走到另一幅前。「噢,對了,不就是他嗎?」在這過程中,過去和現在不斷在相互對話﹑辯證。這就是hyalosigns(在想這個字在哪裡讀過?它就在上文,在你的記憶中)。

看到這三聯幅的真品,我實在太感動了,不經不覺向中間那幅愈靠愈近,直到看到那躺在地上的人的頭部那搽白色﹑具有氣勢的一筆。德勒茲說,不只是每一幅畫都像是互相分離、區隔的個體;其實,在每一幅當中,被描繪的對象也被黑色的一大片背景和灰色的地區隔著。「別走太近。」旁邊的管理員跟我說,用手把我從畫作區隔了。

我退後一步,才看到那個埃及女生就在我身旁。「看到嗎?」我指著那片白色的筆觸說:「培根不只是有用了白色,還加了點淡泥黃。半邊筆刷沾了白色,半邊淡泥黃,一筆帶過,絕不囉唆。假如這筆錯了,一整幅也畫就毀了。」她默不作聲。

我離開了《1972三聯幅》,看到旁邊一幅以藍色為主調的人像畫,心裡便不禁笑了起來。扭曲的人面,坐在奇怪的椅子上,地上一塊橢圓形的藍色色塊把被描繪的人從一空間中區隔了開來:就像德勒茲所說。然而,這都不是重點。重要在於右邊某空間上,白色與粉紅色交集的一畫。「看這筆。」我跟埃及女生說:「白與粉紅交集而不完全調和,這是比較有自信的用色。同樣地,假如這筆錯了,一整幅也畫就毀了。但令人發笑的,是它這一筆正正與對象那扭曲的面部的色互相呼應。這一筆就像教堂的第三下鐘聲。在你看到扭曲的面部,它敲打了第一下;看到藍色的橢圓形,它敲打了第二下;到你終於看到這筆粉紅色,便聽到它敲打了第三下鐘聲。這時候,第一下鐘聲在你腦中以回音的形式存在,但回音與當前的聲音卻又互相交集,成為『時間的晶體』。德勒茲對時間的描述是有缺陷的。他錯在把一幅畫視為靜止之物;錯在看不清一幅畫也是畫家心靈的展現,具有局部的觀賞順序與韻律。」她聽後沒有說話。

3.

「來看這幅。」埃及女生揮手叫我:「多麼的仔細。」那是弗洛伊德的《女孩與貓》──印在宣傳海報上那幅。原來,真品是那麼的一小幅呢。「我喜歡這幅。」我跟她說。「我也是。」她說,然後問:「但……這幅又應該怎樣欣賞呢?」

我不太知道。沒有甚麼理論。「就看直覺上喜不喜歡。」我說。這次她終於不是默不作聲了。「我喜歡這個解讀。我叫娜典。」她伸出手問:「那你叫甚麼名字?」