《千高原》劇場生成機器

「二十世紀是德勒茲的世紀。」傅柯如是說,這並不代表德勒茲的學說會發揚光大,反而他的學說永遠曖昧不明,甚至拒人千里之外,但「德勒茲式」的後現代思維與文藝創作,幾乎徘徊於無數文化面之間。西九自由空間的「表演未來」系列,邀請許雅舒、黃碧琪、黃嘉瀛三位藝術家帶來《千高原》打正旗號,直接用德勒茲x瓜塔利最神秘的一部書來作戲劇創作,劇作會分享理論?運用創作方式?還是一種精神分裂式的崇拜?

戲劇動作:反伊底柏斯

傳統戲劇有種目的論傾向:這部作品要表達甚麼?要訴說一個怎樣的故事?「契訶夫的槍」(Chekhov's gun)掛在牆上,在後面的發展中必須發射,這近乎命定論的戲劇慣性,在《千高原》中全然不見,所有物件在開始都清楚展示,而所有物件由此至終都純粹安放,那餵貓機每十五分鐘放下一地豆子,卻全然沒有推進,毫不表達,毫無目的,戲劇發展完全隨機而偶發——如果有發展的話。伊底柏斯的命運之神全然缺席,觀眾沒有感情感射的對象,沒有宏大的事件(évènement)出現,命運之輪停轉,觀眾純粹在場。

戲劇表演:無器官軀體

觀眾的在場性,不單是沒有故事,更在於連演員都缺席。當然有所謂的自動劇場,由觀眾聽從指示而完成戲劇,《千高原》亦有VR、骨渡耳機及喇叭話語,但當中並無任何指示,只有一些與現場關係似有還無的影像及文本演讀,無所依從,無事發生,然而觀眾一直在期待著戲劇將會發生的一切,甚至開始尋找演員,然後將誤讀四位VR頭戴觀眾,是表演預設,期待由他們經VR帶動戲劇,但不料他們只是被抺去臉部,沒有骨渡耳機聲道,完全失去顏貌(defacialization),甚至不知何時應除下VR,無從溝通,尤如空軀茫然失措地坐著,遊蕩著。

物象表意:根莖

失去詮釋方向的觀眾,繼續尋找意義,如觀賞裝置藝術一樣從物件去摸索象喻,或更符號學地由物件之間的關係去思考:中文大學T恤與警車、橙與意外新聞、純白傢具與醫生袍等等,但最終這目的意識必然如場景物件一樣散落一地,並無中心定向,不見大樹幹式的母題及由之主導下的邏輯枝葉,所有物象無主次序列,如從植被上摸索根莖,無從看穿物象底下的意象,觀眾只能以地質學方式來審視劇場,整個場景就是一張平面圖,只有空間分佈而無任何有意義的表意符號。更而甚之,當觀眾想從其他觀眾身上摸索時,發現耳機聲道及VR都各有差異,所有事物包括他人都是不透明、缺乏深度層次,整個劇場表演被去層化。

觀眾:游牧學

失去帝國之後就迎來無政府主義,但這是在疆域中的思維,解疆域化(dèterritorialisation)後,失去權力中心的身體會走向游牧。失去演員演繹、敍事結構、表意符號等等以表演為中心的被動觀賞方式,但劇場空間又非空白無內容或完全隨機,在意義斷裂、碎片化表意及無法感知內容的現場下,觀眾開始主動投入劇場中。正因失去表演者及事件,表演者—觀眾的主客對立而使觀眾隱形的劇場慣性消失,觀眾開始游牧,不單送走於舞台、與物件互動拍照,更主動挪用及玩弄場景物件後,觀眾即成為舞台的權力中心,成為狼群(wolfing)探索場域,以狼性本能:觀眾的主觀意識來帶動甚至主宰場所,把自己的意願創造帶入劇場中,如把物件排作有意義的形狀,把單張摺成紙飛機,把那些失效的「契訶夫的槍」重新提起甚至發射,而開始射到其他觀眾身上,由彼此對話、交接甚至丟物件,這些互動開始帶有戰爭意味,肆意破壞、主動食橙挑戰劇場防疫底線,游牧觀眾成為戰爭機器(machine de guerre)。

甚麼是劇場?

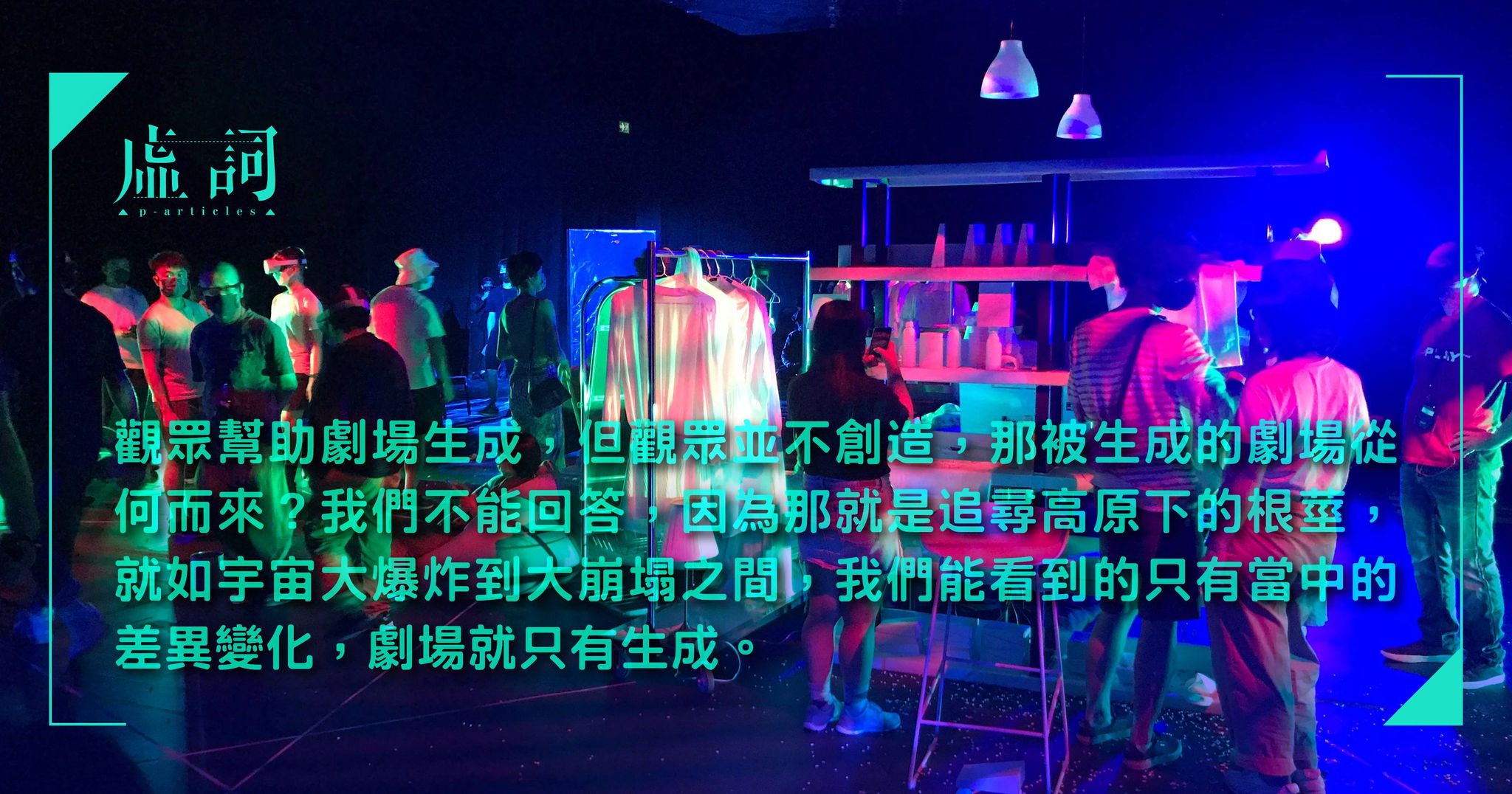

如果哲學概念只是不斷生成變化,劇場意義亦沒有界定的可能,而是隨時流變,即使在一小時之內。這一小時的空間與物質沒有改變,從無工作人員去改動場景,只有聲道文本及燈光轉變提供毫無頭緒的線索,觀眾入場後不斷預期破滅、再認環境、再主動尋索創造,就形成不斷生成的戲劇性,這變化並非傳統一幕幕或單一情節推動的線性時間,而是在多數個觀眾視野中多元而線延地變化:無結構甚至因果,劇場的意義因觀眾而不斷生成,但並非意指劇場由觀眾去創造:因為最後是無始無終的:無終,因為大家深知結果是無意義的,在於尾段大型光影效果帶觀眾進入一種崇高感後,由燈暗到house light,觀眾都無拍手或離場,只有無盡空洞;無始,「藝術的開端無需等待人類」,觀眾幫助劇場生成,但觀眾並不創造,那被生成的劇場從何而來?我們不能回答,因為那就是追尋高原下的根莖,就如宇宙大爆炸到大崩塌之間,我們能看到的只有當中的差異變化,劇場就只有生成。

《千高原》似乎作為一種後戲劇劇場出現,似乎還有更多可說,又似乎無法訴說,這篇劇評以德勒茲式的字句來重複劇場,這種重複帶來戲劇化作用(dramatisation)必然具有差異,由揭幕表演、觀眾離開自由空間、劇評文字生成、閱讀、觀眾再次進入劇場,即使重複看著戲劇,當中差異帶來異質層變化,這生成可能就是劇場文化,亦會是《千高原》其中一個世紀。