【無形・文學館在他方】文學館流放他方:烏克蘭到摩爾多瓦

從烏克蘭首都基輔,到摩爾多瓦的首都基希涅夫,曾經就有一班從俄羅斯首都莫斯科開出的火車,火車到達基輔,已經是子夜時分。我踏上火車,走到屬於自己的床舖,旁邊的一對母女,女兒正在上格床呼呼大睡。我不肯定自己能否入睡,那位母親也似乎有著同樣的問題。她手中拿一本書,在熹微的燈光下閱讀,讀的大概是俄國文學。我不肯定。

我可能喜歡這種臥舖火車,因為床墊下都是放行李的地方,空間足夠容納一個巨大的結他袋。火車也行駛得很慢,車卡緩慢而有節奏的隆隆聲,象徵不了多少時間,反而似是催眠。我也拿出了書本,但我的書本會發微光,是布爾加科夫(Mikhail Bulgakov)寫的《大師與馬格列特》。因為在基輔散步時,就無意經過了他的故居。現在好像是文學館。

又或者說,現在的俄烏戰爭打了一年多,我不肯定他的故居是否還安好。這位偉大的作家,向來處於俄烏意識形態之爭的漩渦。布爾加科夫是俄羅斯人嗎?還是烏克蘭人?他一生大部分時間在烏克蘭,但他又曾經說過自己是俄國人。問題是,那個年代烏克蘭民族還未建立自我的民族性,根本沒有多少人會稱自己作烏克蘭人。

俄國偉大短篇小說家契訶夫(Anton Chekhov)在烏克蘭的克里米亞有一棟房子,這多年來成為了俄烏兩國的爭拗。房子破爛不堪,應該由哪一個國家花錢修葺?你要是說是契訶夫是俄羅斯人,那由你們來包辦好了。俄羅斯後來直接佔了克里米亞。

當年布爾加科夫寫完了《大師與馬格列特》,因為書中對蘇聯政府的諷刺,不得不生一把火,把手稿燒毁。但後來又憑記憶,把整本小說從腦中重新提取出來。身為一個作家,最害怕就是政府了。小說藝術本來是屬於民間的,政府要參一腳,多是為了某種意識形態的清洗和迫害。

火車到達摩爾多瓦,已經是中午時分。我和車上的母女結束短暫的同房關係,道別時她們留了聯絡方式,那位母親說,我一個孩子不要亂走。我不太清楚她的意思,但後來我在城中亂晃,發現俄國最偉大的詩人普希金(Alexander Pushkin)被流放在這裏,那時他才二十多歲,是真正的孩子。

所以這裡就有了一間普希金的文學館,不外乎就是當年被流放的小屋。那時這裡還不是城市,只是荒原和山嶺。在無盡的大地上,這間小屋顯得格外的小,小得毫無道理可言。現在它就在城市的中間,旁邊建了一間檔案館,放有他《葉甫蓋尼.奧涅金》(Eugene Onegin)第一節詩的手稿。

他在這裡的生活就是無聊,很常只能在紙上漫無目的地塗鴉,畫有很多人的側面像。但我想,他是幸運的。至少,他沒有像陀思妥耶夫斯基(Fyodor Dostoevsky),被流放到西伯利亞當十年苦力工。至於我們的布爾加科夫,他很敬重普希金和陀思妥耶夫斯基。普希金有《青銅騎士》,講述聖彼得堡的建造史,但講的更是俄羅斯民族於嚮往歐洲路上的掙扎;陀思妥耶夫斯基在莫斯科普希金廣場建立的時候,發了一場演講,也是講從普希金繼承而來的俄國思想。到了布爾加科夫,又或是俄烏戰爭的今日,這個民族還是面對同樣的掙扎。

「你是法國人嗎?」離開的時候,那位中年的館員問。

「不是呢,」我只好笑著說。「我是香港人。」

「香港呢!」她有點驚訝。「你為什麼特意前來這裡?」

我也不太知道,只好跟她說我喜歡文學。我踏出館門,她就把所有燈都關掉。在這段短暫的文學之旅中,她一直與我並行,我到了一個房間,她就亮起那間房間的燈。這裡根本無人前來到訪,連電力也需要節省。

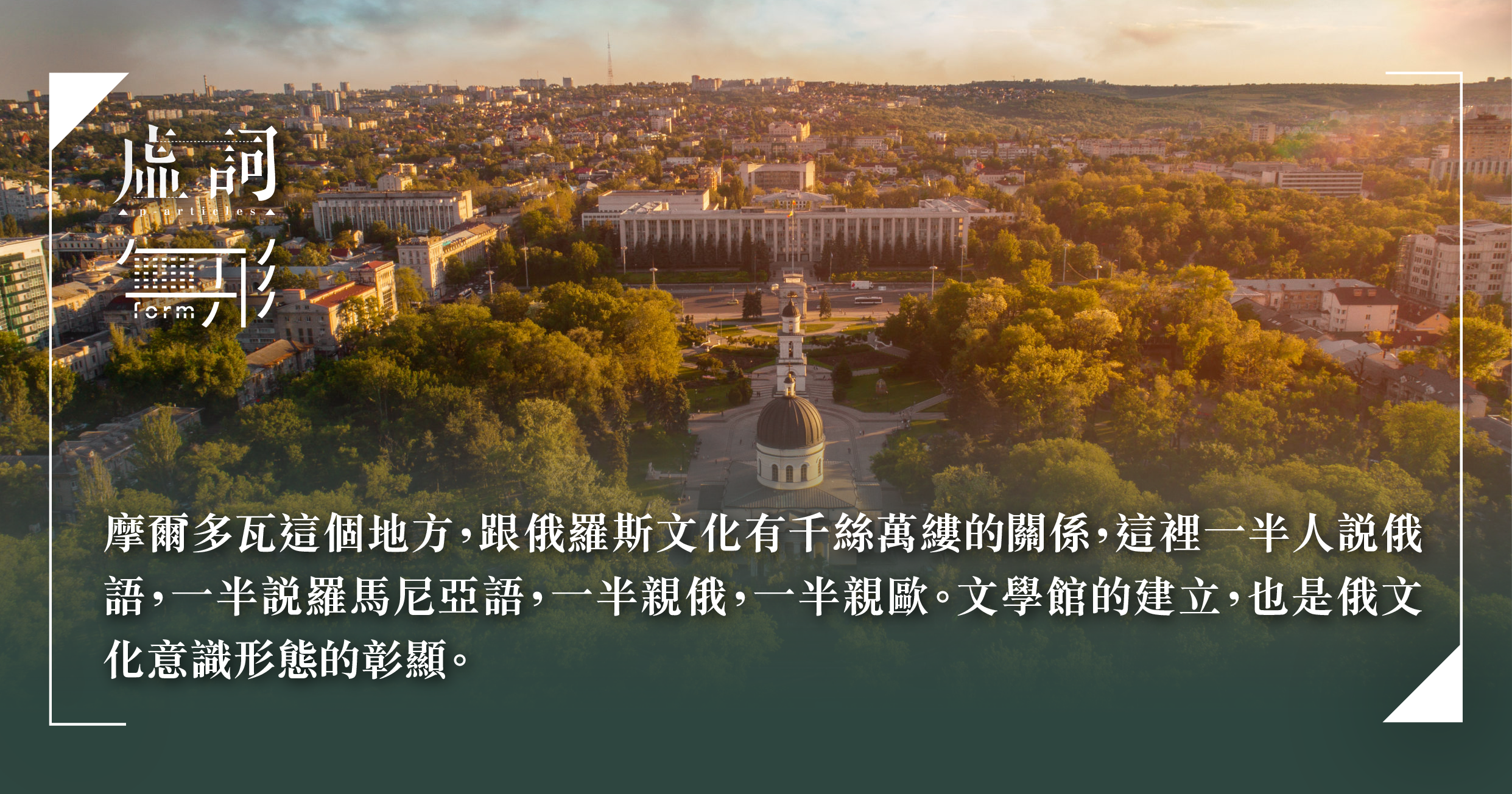

我走下了這片被流放的山頭,太陽也到了下山的時刻,文學館隱身於黑暗之中,城市仍舊光明,彷彿跟一切的陰暗不存有任何關係,可能像燒毀《大師與馬格列特》的爐火。文學館消失於視野之中,或者根本不曾存在過;但換一個角度,它一直存在,亦不需要特意拜訪。摩爾多瓦這個地方,跟俄羅斯文化有千絲萬縷的關係,這裡一半人說俄語,一半說羅馬尼亞語,一半親俄,一半親歐。文學館的建立,也是俄文化意識形態的彰顯。

我又隨意踏上了一輛開往羅馬尼亞的巴士,在第二大城雅西下了車,看見了國民詩人愛明內斯庫 (Mihai Eminescu)的文學館,和他愛的青檸樹。這裡,又是另一個世界了。

普希金文學館(圖片來源:Wikidata)