卡爾維諾誕辰百周年:從經典到科學書寫

意大利作家,伊塔羅・卡爾維諾(Italo

Calvino)一生寫過不少傳奇著作,其中有為人津津樂道的《看不見的城市》(Invisible

Cities)和《樹上的男爵》(The Baron in the Trees)。在其文學評論的文章中,當提到自己的寫作理念,卡爾維諾往往喜歡從遠古的史詩說起,絮說自己結構主義的思想。

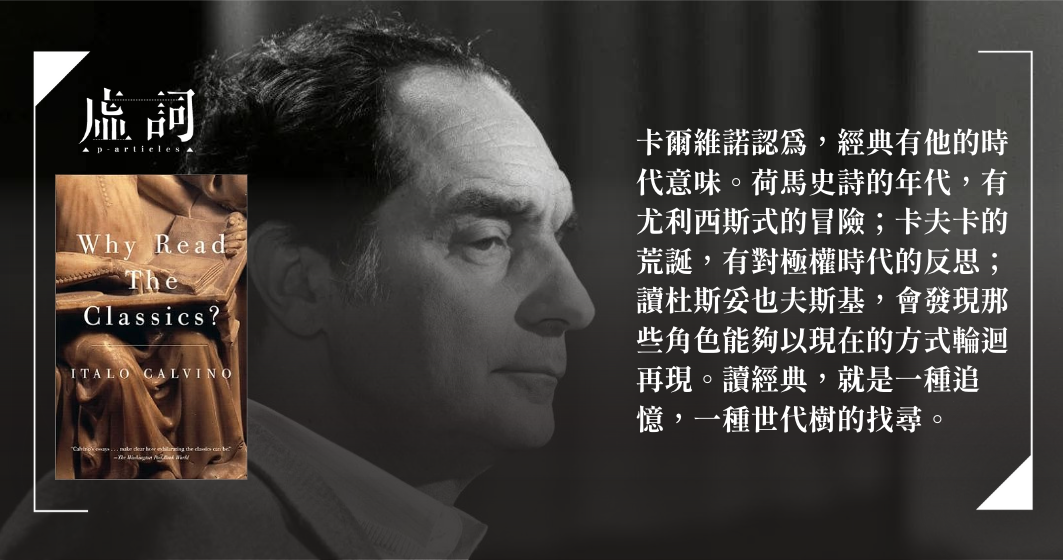

但即使不從結構主義的角度思考,卡爾維諾還是鼓勵年輕的一代閱讀經典。在〈為何讀經典?〉(‘Why Read the Classics’)一文,他就提出了一些見解。所謂經典,就是那種「我正在重讀」,而非「我在閱讀」的作品;但同時(在更多時候)是無人問津的作品。人們提及這些經典,彷彿只是為了炫耀自己的知識和淵博。即使你是文學愛好者,在人類以達致高教育水平的現今,新書的產出已是排山倒海,我們為什麼仍舊眷戀舊世界的東西?卡爾維諾認為,經典有他的時代意味。荷馬史詩的年代,有尤利西斯式的冒險;卡夫卡的荒誕,有對極權時代的反思;讀杜斯妥也夫斯基,會發現那些角色能夠以現在的方式輪迴再現。讀經典,就是一種追憶,一種世代樹的找尋。就像《樹上的男爵》,小男孩因為與家人鬥氣,爬到樹上生活,展開了一場脫離現實的追尋。

卡爾維諾探討閱讀經典的問題,其實也是探討現代人閱讀的問題。人類進入二十世紀,科學發展蓬勃的社會,哲學和文學受到了比工業革命時期更大的衝擊。像胡塞爾和黑格爾這種哲學家也開始反思科學與哲學的關係。假如科學是探討真理的工具,那麼哲學是否要聽從科學?一直被視為對某種真理的展現,透過閱讀文學,我們能獲取某種理解真理的價值。但在科學領導的時代,人們對真理的價值有了另一種詮釋,古代的經典世界,變得虛無飄渺對事情缺乏解釋能力。

又或是放到今天,科學發展的問題,更是受到藝術創作者的關注。在一方面,在智能手機的年代,閱讀的人數大不如前;其次,人工智能的發展,是一些創作者認為,電腦總有一天,會把人類的創作完全取代。

作為一個哲學型的文學家,卡爾維諾自然對這些問題有自己的見解。首先,他提到有羅蘭・巴特的觀點:一種科學與文學互相對立的觀點。因為文學語言是透明的,而科學語言只關於事實和想法。他們所捕捉的真理便截然不同。卡爾維諾對這種二元劃分的想法,顯然並非全然接納。有趣的是,他被問到作為意大利人,誰的文筆最為精湛,他的回應是大科學家伽利略。他說,但丁顯然是詩體文學的大師,這是毋庸置疑的;但說道書寫文章,伽利略的科學論證具有文學家的風範。這是科學語言跟文學語言,並非完全區分的例證。

伽利略的出現,顯然改變了人類對世界的感知方式。尤加利能使用望遠鏡,觀察到月球表面的一刻,世界便受到了無比的震撼。原來人類自古所仰望的月球,一眾作家筆下的月球原來長這個模樣,我們的文學語言還能保持某種經典性嗎?卡爾維諾的一本短篇故事集《宇宙奇趣》便是回應這個問題。裏面有一個故事,講述故事的主人公爬一條梯子登月,在地球與月球之間失重的奇趣。文學也可以寫得很科學,但在地表與天體的引力之間,一個偉大的文學家可以成為那個平衡、玩雜耍的人。

但在另一方面,所謂科學啟蒙的思維,在遠古的經典裡就不存在?卡爾維諾這裡引用了德國哲學家,狄奧多・阿多諾(Theodor Adorno)對啟蒙的理解。在其《啟蒙的辯證法》,阿多諾就提出過,荷馬史詩《奧德賽》本身就承載着現今意義下的啟蒙思想。這裡比尼采對柏拉圖的批評更要嚴厲。所謂科學理性,在古代已經存在了。因此,還有所謂科學與文學的區分嗎?

我想,卡爾維諾在這裏想說的是,作為理解世界的方式,不同的思想體系總是互相連結,不能把他們置於二元的劃分框架之中。文學的作用在於記錄,也在於展現。也就是,到了卡爾維諾誕辰一百周年的今天,我們仍要重讀他著作的原因。