【五月三十五】茶座旁邊的戰爭與和平

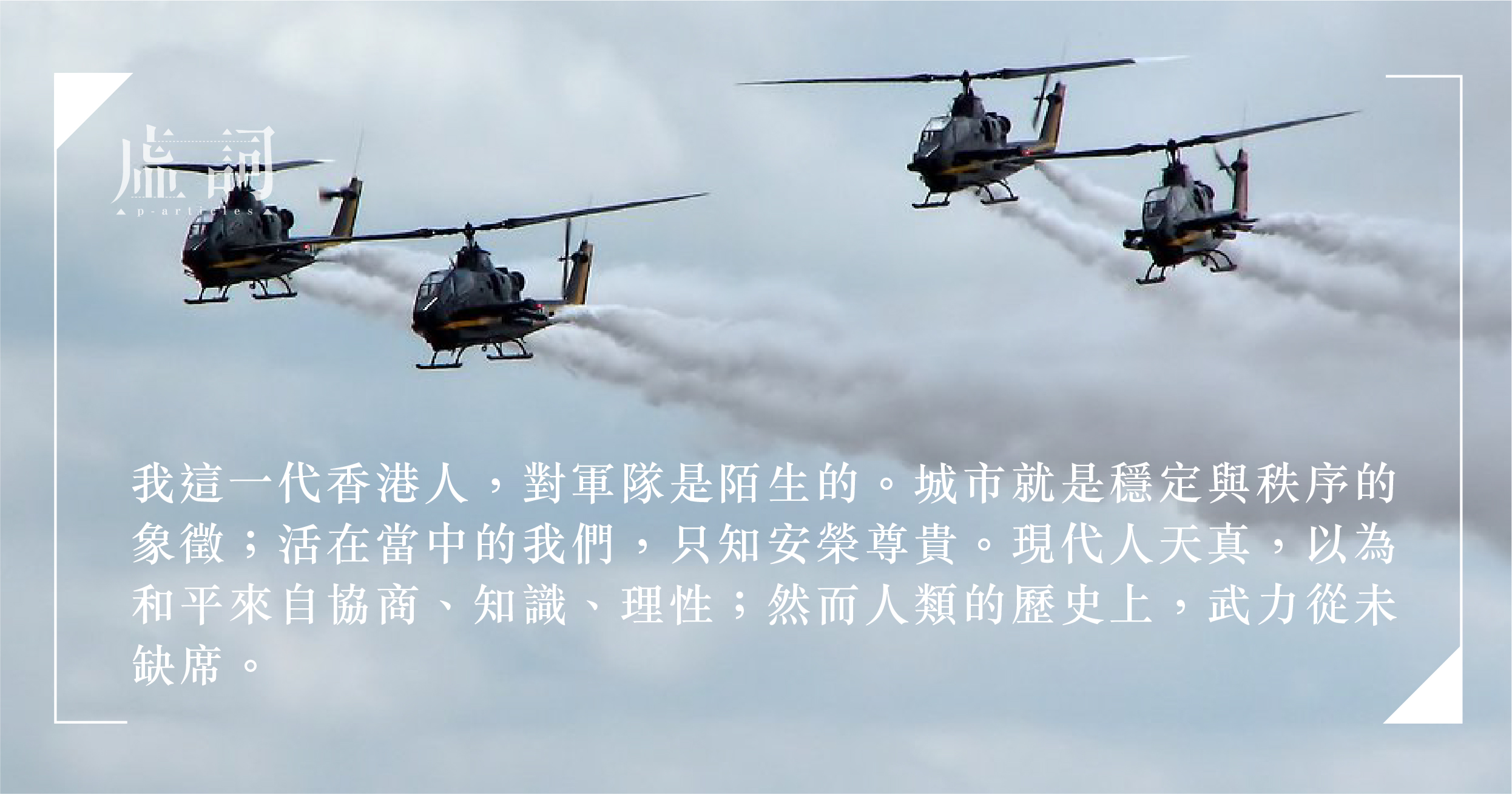

某個下午與友人在露天茶座喝茶, 忽然傳來「轟轟」巨響,自遠而近;抬頭看,只見直升機在頭頂掠過,軍綠色的肚皮上有一顆紅星。該是附近軍營起飛的吧,一架、兩架、三架,吵得我和朋友暫停對話,默默地,等待它們離去。

我這一代香港人,對軍隊是陌生的。城市就是穩定與秩序的象徵;活在當中的我們,只知安榮尊貴。現代人天真,以為和平來自協商、知識、理性;然而人類的歷史上,武力從未缺席。美好先進的城市是兵家必爭之地;巴黎、倫敦、上海和香港,也受過戰火蹂躪。活在他人的刀下,城巿人只能謹小慎微地過活,唯一的希望是炸彈不落在自己頭上。二次大戰宣佈結束的一刻,互不相識的水手與護士當場擁吻;他們的留影成為經典的照片。

於是我們記得和平的美好,忘記軍隊若隱若現的存在。香港公園是孩子的玩樂地,裡面卻有一個士兵的銅像,紀念在二次世界大戰中陣亡的加拿大准尉奧斯本與一眾駐港抗日英兵。銅像很矮小,與一般人心中的軍人形象不太相符;旁邊的茶具博物館,在一九七八年前是英三軍司令官邸。銅像前面是一個飲水器,孩子們玩得口喝了,就湊上前喝一口清水,然後繼續玩耍。軍隊,對他們來說,大概是童軍,大伙兒往露營、賣獎卷,這樣。

「夫佳兵者,不祥之器」,軍旅之地,本不宜在和平時代過份張揚;然而若不張揚,又如何顯其威權﹖自然要建立在城市的中心地帶,時時刻刻提醒著人們。以老子之聰明,說話已留有後著:「不得已而用之」。然而現代人對於何謂「不祥」,何謂「君子」,已無心考究;是以三軍司令官邸在中區,駐港解放軍在添馬艦設總部;直升機掠過的上空,原是熱鬧的油尖旺區。

我這一代香港人,沒經歷過真正的戰爭;我最感受到武力張狂的時候,應是二零一四年雨傘期間。當時我每星期有一門夜課,課室窗外是尖沙嘴警署附近的大馬路,授課中途,常有警車出動,「嗚嗚」笛鳴與刺眼紅光闖進課堂中,我和同學都沉默下來,望出窗,想像警車要往何處去,將要發生甚麼。那些日子的課堂,與現實生活是平行時空。

這還不是最難忘的。最難忘的是三十年前的一個鏡頭:北京,一架架坦克駛上空無一人的長安街。忽然有人闖進來,擋在坦克的前面,他手上只有兩個膠袋,沒有武器。我一直想不透袋子裡放的是甚麼;大概是我們引以為傲的文明、公平與自由吧。

〈本文內容僅代表作者個人觀點,並不代表「虛詞.無形」及香港文學館的立場。〉