SEARCH RESULTS FOR "張婉雯"

透過小說裂縫,看到美好世界的 B-Side ——張婉雯《有心人》新書分享會 feat. 陳慧

報導 | by 黃潤宇 | 2025-07-08

香港作家張婉雯早前出版了《有心人》一書,張婉雯在宣傳新書,並與小說家陳慧對談。陳慧指出,《有心人》書寫極具真實感,能展現小人物的困局,並透過裂縫透出光線。她亦觀察到《有心人》一個特別之處,就在於將人物按在困局中,找不到出口。張婉雯坦言自己找不到出口,不過她亦盡量在作品裡,讓更為殘酷的現實結局延遲到來。張婉雯以張國榮為創作軸線,不僅致敬這位香港黃金時代的偶像,更探索繁華背後被忽略的壓抑與代價。從2013年的〈無需要太多〉到2024年的〈灰飛煙滅〉,她用文字記錄香港十年劇變,展現文學在動盪中的救贖力量。

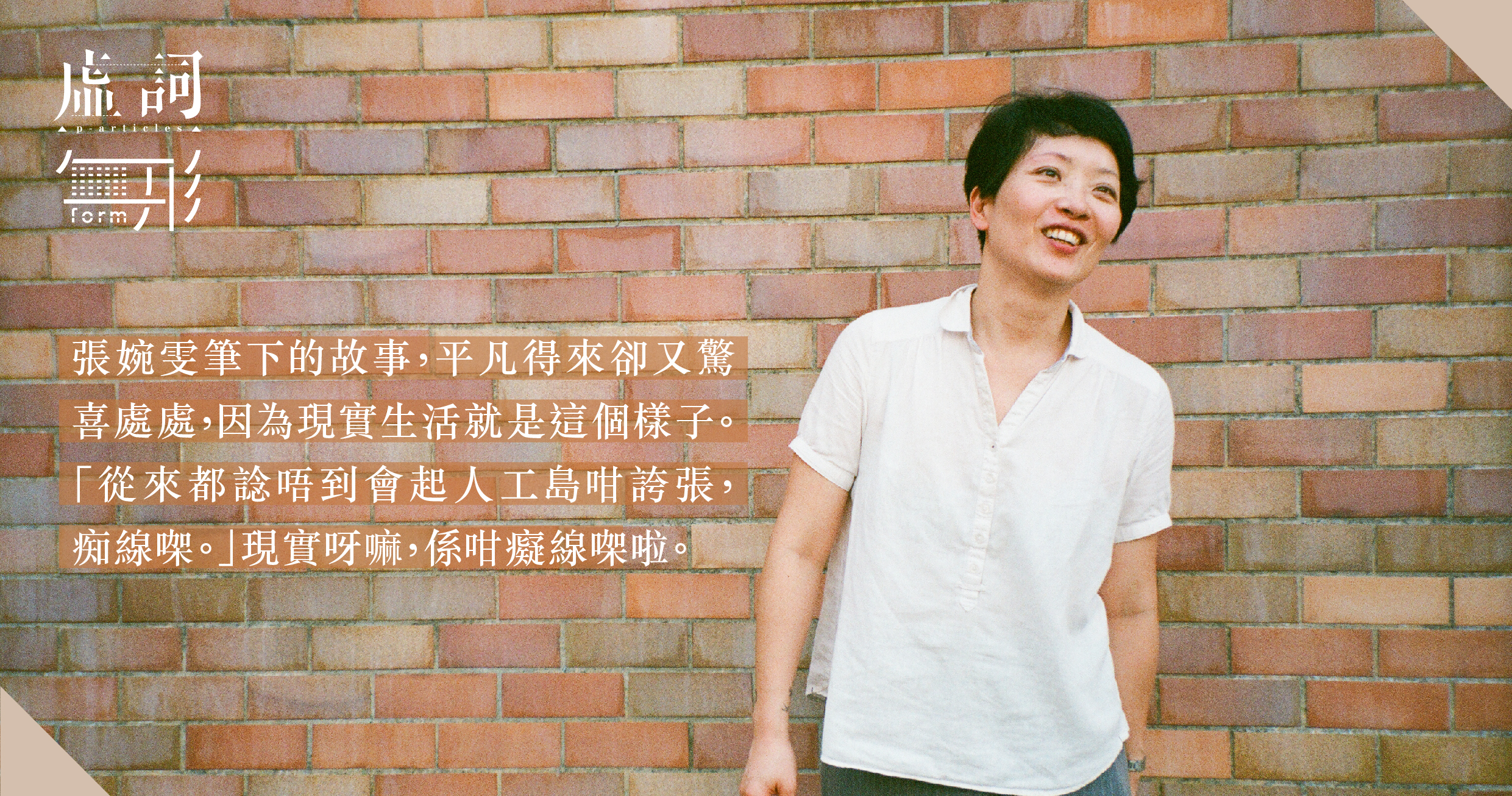

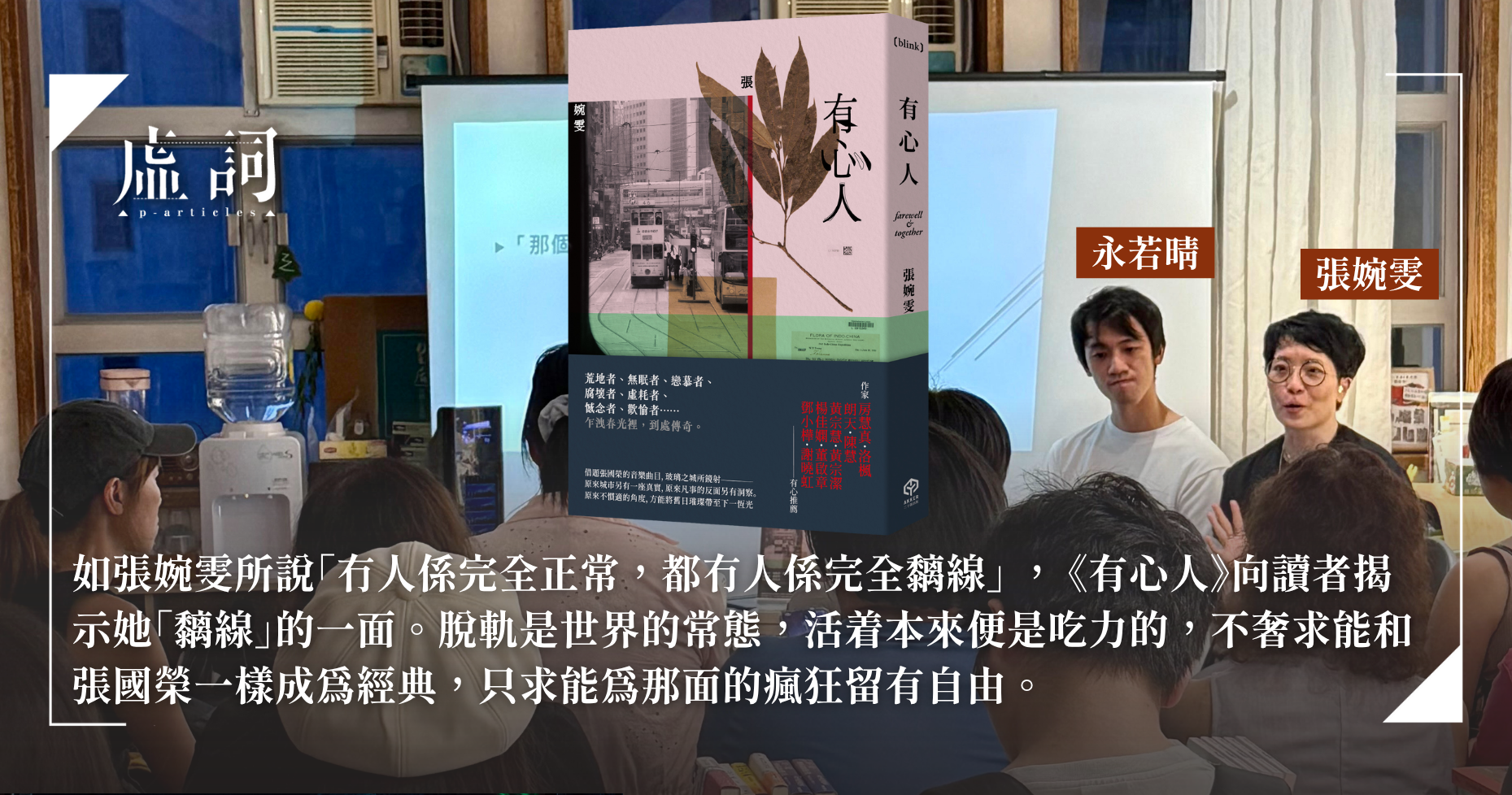

「黐線」是否才是城市的常態?——張婉雯X永若晴《有心人》新書分享會

報導 | by 朱樂兒 | 2025-07-02

作家張婉雯出版《有心人》一書,她與作家永若晴在新書分享會上對談。張婉雯分享她取材並未刻意設計,大多源自於生活片段的聯想,可以是一個鬼故,亦能是一段陌生人的對話,如〈怪我過份美麗〉中以屋邨鬼故、屋邨缺乏私隱的特點及小孩視角創作而成。永若晴指出書中角色大多與社會邊緣族群有關,卻無任何的標籤字眼,張婉雯解釋每個人都是獨立而複雜的個體,「冇人係完全正常,都冇人係完全黐線」,過多的預設判斷只會削弱其特質,也限制讀者的想像空間。與過往以男性敍事為主的作品不同,《有心人》轉向女性視角為主軸,張婉雯坦言這些角色滿載她的影子,寫作成為她疏理情感、直面真我的途徑。相較於較主流、帶知識分子氣質的《微塵記》,《有心人》更顯小眾與「黐線」,宛如專輯中的B-Side,展現出張婉雯狂放不羈的一面。

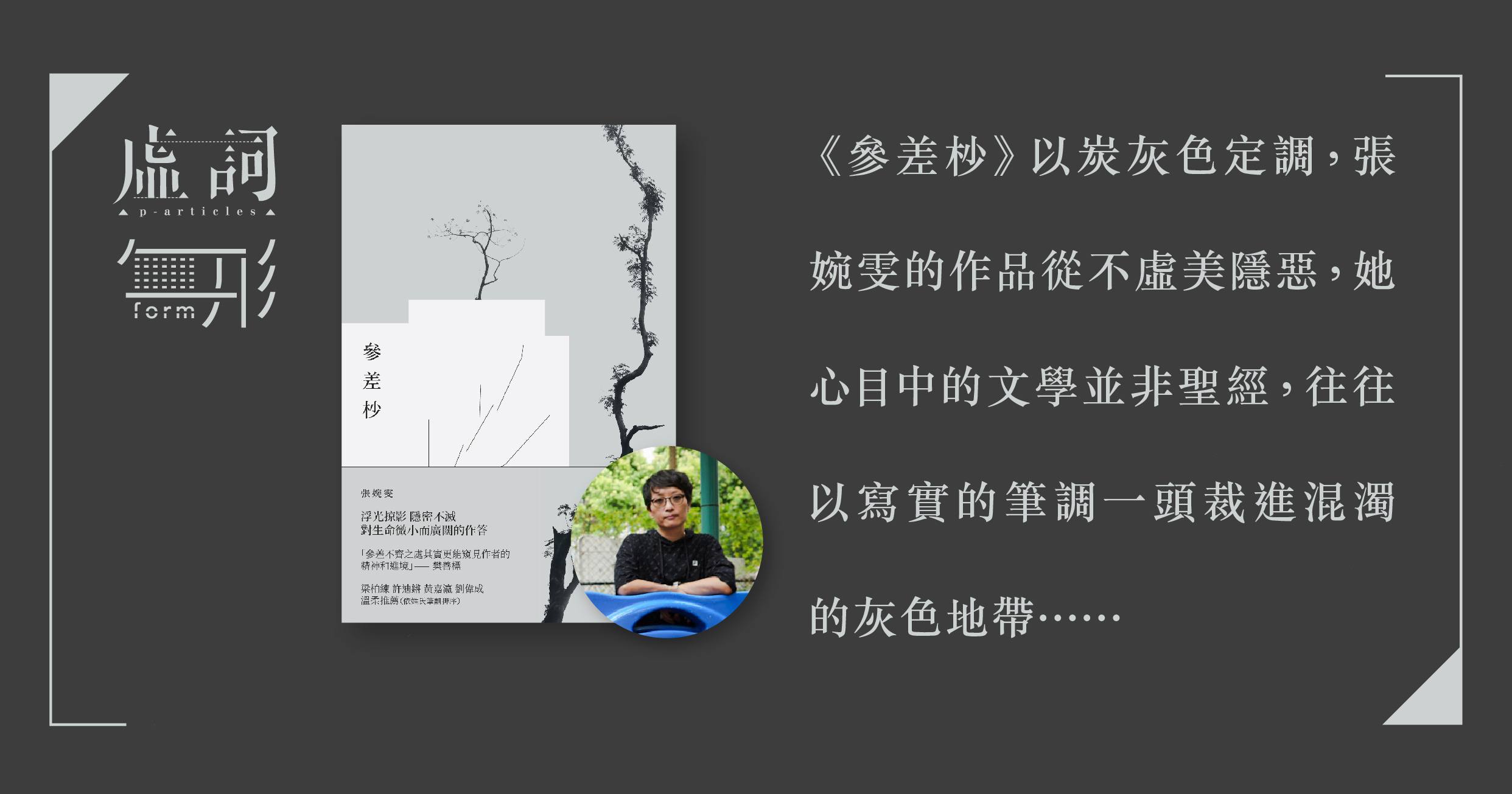

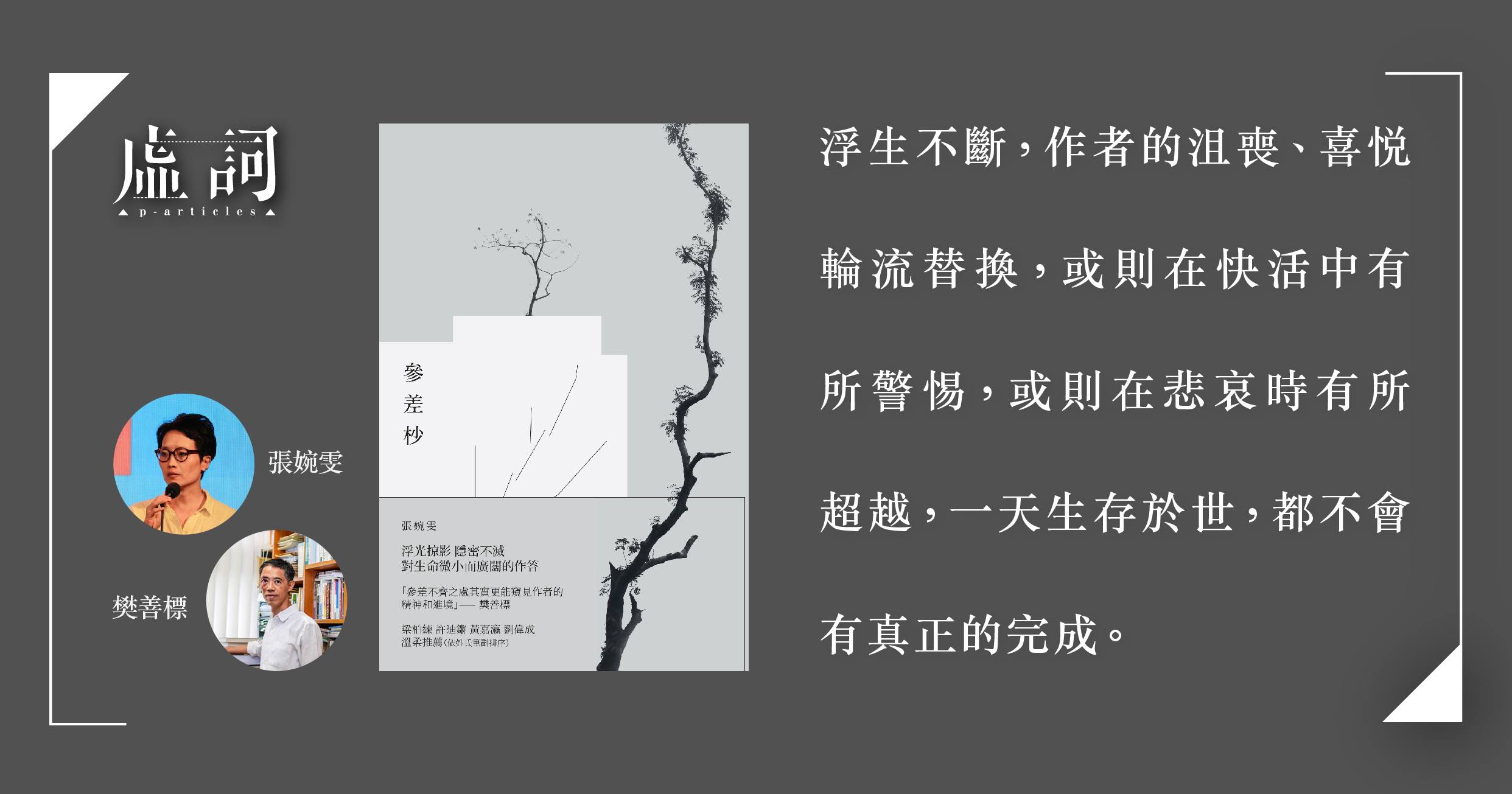

《參差杪》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2023-01-20

在張婉雯出版的散文集《參差杪》,見盡作家自省,有中大生活的閑話,有理想主義的失諸交臂,也有時代創傷和失語。文章寫作年期橫跨九十年代至今,篇幅長短不一,如一棵參天大樹的枝葉末節,從不同的方向伸向廣闊的天空。「虛詞編輯部」整理的《參差杪》小輯,看這本散文集如何向讀者呈現張婉雯的柔和與不屈。

【2022・回顧】張婉雯、姚慶萬、阿果——給2023的十首歌

其他 | by 虛詞編輯部 | 2022-12-31

年尾又是回顧的季節,「虛詞」編輯部邀請了不同單位,分別從音樂、影視、書籍的角度出發,回顧2022並展望來年,這篇請來作家張婉雯、寫歌詞評論的姚慶萬,以及流行文化評論人阿果,每人各自挑選十首流行曲,作為給2023年的點播歌曲。

稿費論爭小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2022-10-28

有關稿費的討論,在港台作者間成為熱話,文藝待遇的議題備受大眾關注。鄧小樺先後撰文談論稿費,也講及文學園地資助的現實;張婉雯坦言認識的寫作人,全部都要兼職打工;彭依仁舉歷史為例,闡述寫作如何體現金融資本主義的本質;孔德維博士則談文字定價的歷史觀察;高重建從局內人、局外人和超越者的概念,講述如何應用在追求文字有價的例子。互相尊重,相輔相成,無論是追求文字有價,抑或爭取其他改變也如是。

【新書】於不齊處見精神──《參差杪》推薦序

書序 | by 樊善標 | 2023-04-26

樊善標為張婉雯新作《參差杪》撰序,也探討了張婉雯在小說創作和散文上呈現的兩種面貌。畢竟,小說無論怎樣寫實,在虛構這文類契約的作用下,也只是現實世界的平行宇宙。散文卻像一幢房子,總坐落於某處,有一個地址。

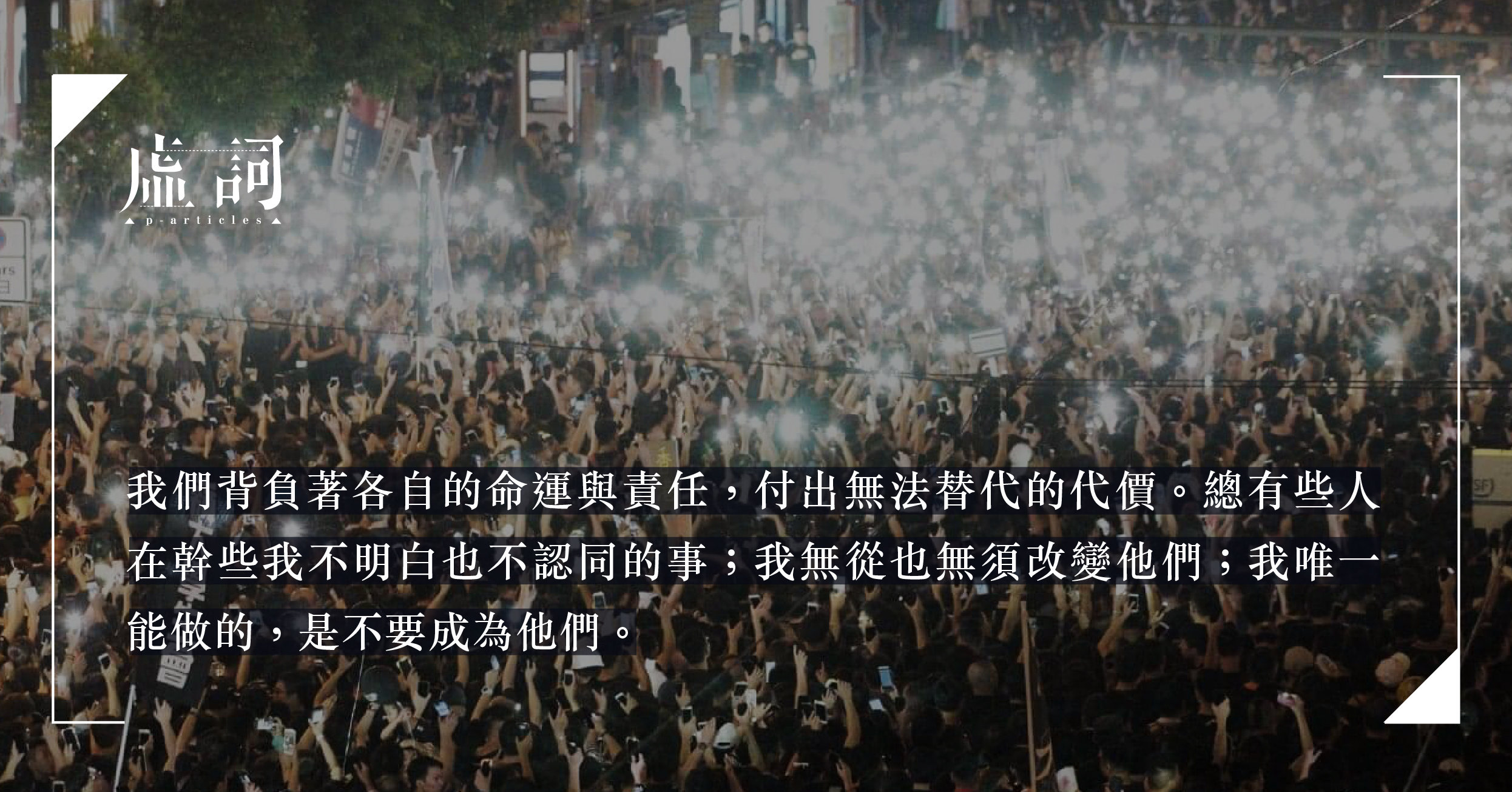

文學人在現場:「毀掉我們的年輕人的是誰?是我們的政權和它的鎮壓機器!」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-10-05

2019年6月9日,一百多萬香港人為反對惡法「逃犯條例」修訂,齊齊走上街頭,唯政府漠視不理,依舊試圖強推惡法。6月12日,全港大罷工、大罷課,人們繼續上街,試圖用佔領的方式進行抗爭,對面而來的,卻是警察機器的暴力清場:催淚彈、胡椒噴霧、警棍,甚至子彈。不少文學人參與此過程,也對惡法、惡權表示強烈抗議,在社交媒體上發佈了他們觀點與經歷。

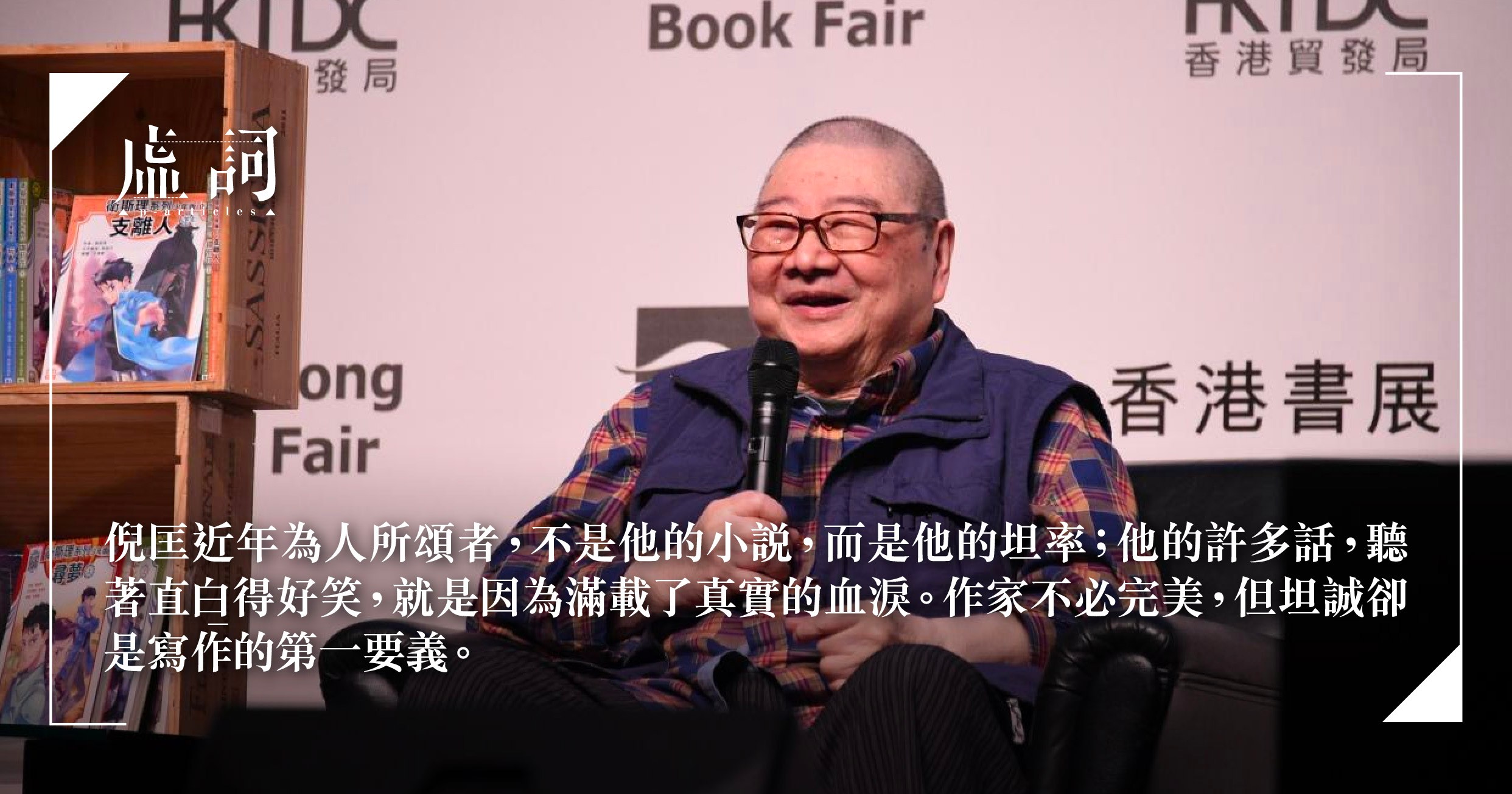

《香港文學》前總編陶然辭世 文化界惋惜追念

其他 | by 虛詞編輯部 | 2019-03-12

香港作家、《香港文學》前總編輯陶然,本月9日因肺部感染,於東區醫院逝世,享年76歲。猝然辭世,不少認識陶然的文學界朋友都真情相悼。

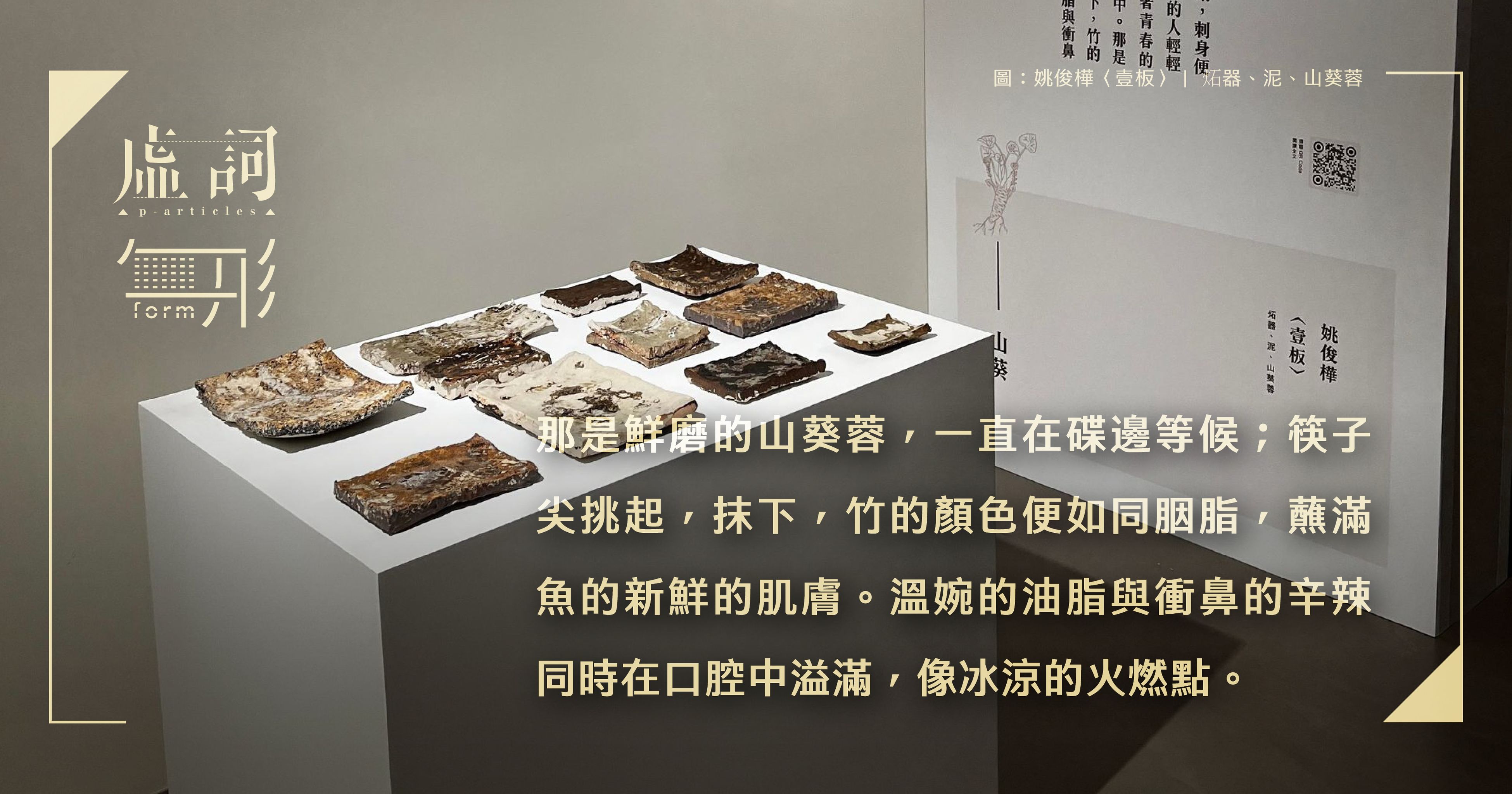

奶粉如鉛,紅豆冰浪蕩——「五味雜陳.字裡識香味」講座

報導 | by Nathanael | 2019-03-01

由香港文學館主辦、賽馬會慈善信託基金捐助的「第四屆香港文學季──五味雜陳」,第三場講座「字裡識香味」早前於誠品銅鑼灣店圓滿結束,在主持唐睿的引導下,台灣《聯合文學》主編王聰威和香港作家張婉雯,都大方地擺上他們人生中最豐盛的飲食故事。所謂「豐盛」,大概如海明威「巴黎是一席流動的饗宴」這句名言,香氣與味道一直在記憶中流竄,無時無刻挑撥著心底最幽微細膩的感情,箇中「豐盛」與滋味,自然不必與金錢或價值掛鉤。