【無形.平安】平安幼辭考

散文 | by 李維怡 | 2018-12-21

「暫時」與「平安」

小時被拉去教會的緣故吧,「平安夜不平安」是一種基本概念。平安夜的故事,本就是有一家人要逃避一個小氣皇帝的追殺,途中,女人須在一個衛生狀況糟糕的地方分娩,而且這個兒子將來注定會被親近的人出賣、遭眾人侮辱、酷刑、慘死……平甚麼安啊??於是,「平安」的意義,總是那麼隱隱約約地,在我腦海裡,黏上了另一個詞:「暫時」。「暫時」的「無病無痛」、「遠離他人的惡意」、「遠離壓迫」、「生存」……

每次做彌撒的尾聲,總會有個儀式,要求大家與前後左右互不相識的人互祝平安。雖然當時的我不介意對陌生人作出簡單無成本的祝福,但是,幼年的我,卻總感到一種疑惑:祝別人暫時享有一些……也不算是享樂的事情……那是否一種「祝福」?尤其是,有時神父講道時會講《舊約》裡那些上帝發怒大開殺戒之事,之後叫我們互相祝平安……幼時當然講不出這許多,只是,抱存了一種,非常怪異的感覺和記憶。

當然,在我長了好大以後,重新回望,才能更明白,對逃避文革迫害而把我帶來香港,又本身患有長期重病的父母來說,「暫時」的「無病無痛」、「遠離他人的惡意」、「遠離壓迫」、「生存」,是多麼難能可貴。雖然,後來姨媽來港不久,便被她老闆騙慘了:簽了一份借貸擔保,後來老闆逃之夭夭,害她背了十幾年的債。於是,在母親與姨媽們的家庭大會上,全家人又隱然覺得,香港也不是天堂,有很多壞人,不可隨便相信別人……

太平盛世的迷路兒童

幼年時,父母姨媽們,說真的也仍只是未夠四十的年輕人,在大陸被困了廿多年,又怎能不對各種五光十色的商店,還有聖誕節那些尖東燈飾感到嚮往?記得我小一還是小二時,大舅一家從印尼來港探望。時逢聖誕假期,香港的姨媽、我媽便與她們久別重逢的弟弟一家一起出遊,到尖東去看燈飾。

我從小就怕人多,平時若只跟大人出去便已感到十分疲累。這次,有個表姐給我拖著,雖然她半句中文都講不了,英文只懂非常少,但兩個小女孩比手劃腳,也總比跟大人走有趣。那晚我們手牽手,一路跟著穿格子外套的大舅,一邊不知玩甚麼,走著走著,卻發現,前面那個穿格子外套的大叔,不知何時已不是我大舅……而幼年的我,並不認得路回家,更何況,到處都是人,我們又矮小,前方一片黑壓壓都是人,路都看不清。

平時大人們用來嚇人的故事,甚麼拐子佬呀會斬斷兒童手腳逼你去行乞呀甚麼的,便一下子全都衝進了腦子裡。雖然害怕到不得了,但如此一來,卻又提醒我:不許哭,以免被潛藏在人群中的拐子佬發現我們是走失兒童,打我們主意。再說,我手裡還拉著一個人,雖然她比我大一點,但她半句中文都不會講,若被拐子佬拐走,肯定比我慘。可是,她明顯害怕了,快要哭了,也不知哪來的力氣,我捉緊她的手,向她擠出了微笑,在她耳邊小聲道:「OK. Walk. Police.」表現得好像我完全知哪裡有警察一樣,其實哪知道啊?心裡慌得要命。只是路上都見到好多警察,應該,總會有吧?於是,我拉著她跟住大隊盲目亂走,邊給她指指遠處的燈飾,邊用眼尾偷偷留意哪兒有警察……

結果我們被帶到了九龍公園旁那個差館,我告訴他們家裡的電話(那可是一個連call機都未有的時代 啊……),他們說打電話到家中沒有人聽。我心想,大人們應該都在找吧,不知要等多久;轉頭又想,糟了如果爸媽他們笨笨的一直找不到又不回家聽電話我今晚要睡哪裡啊……不過,在差館應該安全吧,算是鬆了半口氣。記憶中差館好冷,天花板好高,白色,很少人。有個便衣女警請我們吃糖,我便把我的糖都請表姐吃了,還學著姨媽用糖紙摺公仔逗她。這時,女警無意中教了我一個與「平安」有關的詞彙,她跟旁邊的人笑說:「這個妹妹好冷靜喎。」那應該是我第一次聽到這個詞吧。

不知過了多久,我母終於來了,離遠看見她從門口快步走過來,哽在胸口那半口氣才真的呼了出來。撐了一夜,我實在累了,也沒有衝過去,只是靜靜等她走過來。不知是否因為這樣,過了兩天,我母忽然以非常驚訝的語調問我:「你都不害怕嗎?」我記得我抬頭答:「很害怕!」

自此,「害怕」、「冷靜」、「平安無事」,再加上之前的「暫時」,大概便組成了個人生活裡的一組相關詞。

如果親愛的你不在了……

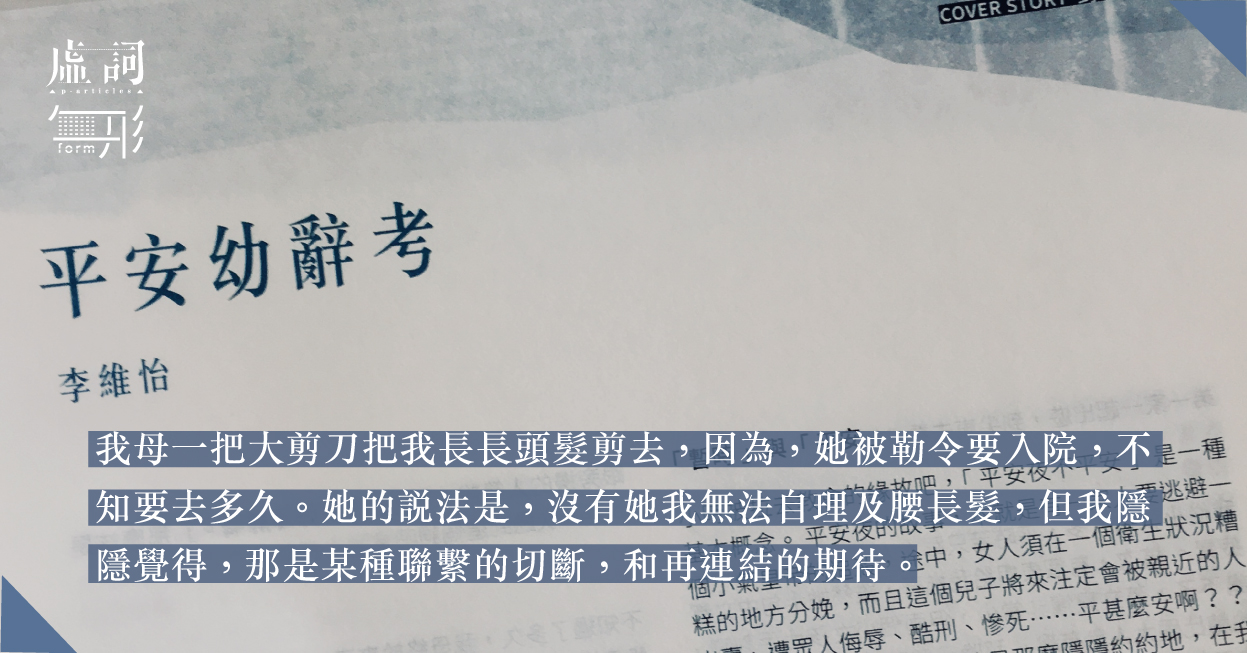

母親在生我前就患長期病,父親在我小學時罹患癌症。從小,就必須習慣害怕父或母或兩個都隨時會不在。小四時,有一天,我母一把大剪刀把我長長頭髮剪去,因為,她被勒令要入院,不知要去多久。她的說法是,沒有她我無法自理及腰長髮,但我隱隱覺得,那是某種聯繫的切斷,和再連結的期待。其後至今,我便沒有再剪如此短的髮,總覺得頸涼涼的像在候斬。小五時,輪到我父入院。有一天探病,剛到病房大門口,忽見平時老爸睡的路邊床,那人插滿了喉管,嚇得半死,衝進去後,發現那不是我爸,更害怕了……結果,旁邊有人叫我,原來,換了床……就這樣,時常進出醫院,聽醫生講些聽不明白的話,被醫院各種事務驚嚇……

於是,我從小開始自我想像力培訓:想像他們隨便哪一個不在,或是兩個都不在的話,那生活將會有怎樣的改變?至於他們二人呢,正所謂久病成醫,西醫解決不了的問題,就不盡靠醫生。他們會自己看好多書,尋求緩痛之道,現時活到七十幾歲行得走得,那可不是隨隨便便活過去的幸運。病久了,與病痛為伴,只能以一個漫長的時間,學習與自己的病體相處,學習如何安撫這個隨時亂發脾氣的病體,並且兩人偶然還會有方法論的小競賽,恍如研究在田徑賽如何跑快點……

大概身邊一直有著這兩個人,多年來,大概 「平安」,就被強而有力地連上了「學習」、「信自己」、「計劃」、「想像」、「與自我相處」,還有,很重要的:知命,但不認命,把解難變成樂趣——擁抱一個難題,而非抗拒或逃避。

被透明的黑線球

1987年升中學,由於派位問題,我從油麻地一間充滿公屋和舊區居民的小學,升了去港島區某山上名校。從步行上學變成過海上學,從平民學校去了半貴族學校,從名列前茅變成名列中間……中一第一個學期的聖誕節,交換禮物環節,聽到兩個同學在說悄悄話,說另一個同學用「好cheap」的禮物想換好東西。我心裡不無驚慌,因為我買的禮物也不是很富貴……由於我成績尚可,與一同轉過來的小學同學被分了不同班,便更為孤立。回想起來,當時我的反應,是不算很自覺地開始了一連串表現自己的行動。由於家境絕對比不上住半山那些同學,那惟有表現各方面的能力。然後,應該是表現太過了,惹毛了某些同學,中二的某一天開始,我發現所有同班同學都對我視若無睹:見到不會打招呼,跟她們說話會十問九不應,甚至避開我……只有一次,我問某同學一些功課上的簡單問題,那位同學回應,她不能跟我說話,否則她會受牽連……如此,我「被透明」地生存了大半年,每日感覺好像浮在空中,自己好像在這裡,又不在這裡,心裡也總像有條毛巾扭著鬆不開。

這算是……被欺負了?還是被羞辱了?但她們好像甚麼也沒有做,甚麼也沒說啊……

沒人跟我說話,只好去跟死人說話——那段期間,該是我看得最多書的時代。怪異的是,看書多了,獲得不同的觀照視角,慢慢反而讓我想明白了為何同學這樣待我。當時的我,乞人憎是真的,只是這種透明的懲罰,也實在過了份;某部份對我的描述,當然也有加鹽加醋造謠的成份。這一點,在畢業紀念冊上的留言可見了:有同學向我致歉,說是當年受了某人造謠唆使才那樣對我……

這個問題,十幾歲時期纏繞我好久:人在一個地方,是否可以無朋友?是否為了有朋友,就要符合別人的期待?到底我又如何知道,我以為能符合別人期待的行為,是真的能夠符合別人的期待?當這些不知是否符合群體願望的行為被拋出世界後,總是等待著被審判,那到底,如何才能克服審判?是以別人的標準說明自己?還是以自己的標準說明自己?但自己的標準又從何而來?別人的標準又從何而來?在個人與群體之間,如何能相安無事?就算真的有錯,刑罰是否相稱?……對一個中二生來講,這些問題,出現了,但無法解答,於是每天都自覺像幾百條斷線被亂纏在一起的黑毛線球,在街上滾動……

1989年的債務

然而,所有的疑問、不滿、小心眼,到了1989年的夏天,都忽然煙消雲散了。所有人的所有思慮、 關注、能量,所有個人與群體,都遙望著北京天安門廣場正在發生的事了。

那時見少識薄,總以為大屠殺、戰爭之類的事,人類社會學乖了吧?父母、祖父母那一代的事,也已經過去了吧?在「現代」是不會發生的吧?……雖然,事實上,天天聽新聞都聽到兩伊戰爭、西班牙巴斯克分離主義份子炸火車、愛爾蘭共和軍和巴勒斯坦恐怖份子放炸彈、南韓學生丟汽油彈……現代新聞成就了冷媒體,身處在冷戰期間的資本主義楷模城市中,那些電視四方框裡的事情自是遠方有人「發神經」,不會在香港發生的……於是可以安心吃著飯看那些血肉橫陳的鏡頭,都無法感到那是真的屍體,曾經是真的人……這樣自我隔絕在玻璃櫥窗外,旁觀他人痛苦的位置,可真相當「平安」。

故而,1989年夏天,可能是,第一次,認為自己可以與大量不相識的人,如斯接近——不論是大家的渴望、肉身死亡,還是絕望。不過,現實生活不是小說或電影,災難過後,不論你願不願意,帶著更多無法回答的難題,所有仍活著的人都要生活下去。真正感覺到,有希望的生活是如何實在,但也是絕望的源頭。從北京帶著我逃跑來香港的母親,不無後怕地看著我道 : 「幸好帶了你出來,否則你一定死在那裡。」

肉身安然,就是「平安」嗎?

我無法知道。

之後的好幾年,把自己安身於文藝的世界中。如此,的確可以逃避很多無法完成的事,或逃避那種無法償還的、我稱之為「1989債務」的東西……

深林人不知……

「空山新雨後/天氣晚來秋/明月松間照/清泉石上流」 〈山居秋暝〉王維

「獨坐幽篁裡/彈琴復長嘯/深林人不知/明月來相照」 〈竹里館〉 王維

「千山島飛絕/萬徑人蹤滅/孤舟簑笠翁/獨釣寒江雪」 〈江雪〉 柳宗元

「眾鳥高飛盡/孤雲獨去閒/相看兩不厭/只有敬亭山」 〈獨坐敬亭山〉 李白

這些詩,初相遇上,有暈眩的感覺,彷彿合起眼來,風景在內裡已見到。好像「我」變成了所有山、月、樹、溪……如血入水中化開,化成了一種很濃烈的「淡」——存在,強烈,輕省,如此不矛盾地矛盾了,也如此矛盾地不矛盾了。

高中時,不時會獨自帶本書到小山裡或多樹的公園坐坐,透透氣,又或直接將要溫習的課本帶去。在瘋狂考試的壓抑裡,也算是一種舒緩。沒想到這些嘗試,竟成了一種朦朧的性別經驗。三次有兩次,總會被打擾。一次,一個印度大叔硬要幫我看掌紋,預言我將來有三個丈夫(結果證明他一定說錯,因為我後來反對異性戀單婚制作為社會基本組織單位,所以一個都不曾有也相信將不會有)。另一次,一個非洲年輕人,走來問我要不要跟他回非洲當王妃(真讓人懊惱啊……我少女時的樣子真的如此「笨出國際」嗎?!)還有一次,坐在那種市民在山上自製的小花卉小椅子處看筆記,一個華裔男子,看起來是個三十幾歲的大叔吧,走過來坐在我斜對面,坐了好一會,忽然問我:「可不可以認識你?」我心裡有氣:可不可以不被打擾?可不可以安安靜靜坐一會兒?結果我一句話沒說,站起身便離去了,且還得往人多的地方走去,以策安全。

以上已屬比較「斯文」的例子,其他帶著鹹淡度不一的語言挑引,就更不消提了。我自問絕對不是甚麼美人,很明顯,只是「一個年輕女子獨自在僻靜的地方」這個意象,似乎對跨地域的男人來說,皆可能被理解為一種隱然的「邀請」。

有一天,我忽然想明白了,王維、蘇東坡、李白、柳宗元,全都是男人!而且都有個一官半職,再不然就是勝名滿天下的大叔!

而我甚麼都不是。

那時甚麼女性主義當然未聽過,但我想,只要你的社會身份不屬於社會中的絕對優勢,真實生活自然會教你,甚麼叫「無法安生」。

可是那些詩,至今仍是讓我讀之暈眩的東西,寫詩的人,本無惡意,只是想真誠表達一種剎那感通的幸福感。當然,他們大概沒有想過,他們的妻子女兒甚麼的,應該難有機會獨享這種時刻吧?

萬賴俱寂 消失的幸福

雖然如此,但在高中時代,有那麼一次,非常意外地,竟在一個群體存在的同時,遇上了這種孤獨而幸福的宇宙體驗。忘了甚麼緣故,反正一群不是同班的同學去了宿營,連地點也不肯定,好像,應該,是摩星嶺吧。夜半幾個女孩躺在小丘草地上聊天,可我一躺下去便呆了。其時月已沉,滿天星辰密佈,明明橫躺草地上動也沒動,也沒有飲過酒,但只覺天旋地轉。剛開始大家還勉力講些甚麼,我還記得自己呱呱叫,說甚麼星星多得像天空長麻疹。可是很快,似乎大家都被這種浩瀚感吞沒了,同時可能因為躺著看天空根本見不到對方,故有一剎那,雖然理智上知道有好幾個人在身邊,但感覺上,卻很清楚地感到只有「我」,也只能是「我」,去面對浩瀚宇宙,黑暗,安靜。慢慢,彷彿「我」這個身體,正在緩緩地沒入身下微涼的泥土和野草當中,成為這浩瀚裡萬物互相滋養的一部份。完全沒有害怕,只有微醉般的輕微面熱心跳。

如果說1989年夏天經驗那種比我巨大的事物的感覺,是帶著理智和從長輩那兒傳染來的情感去經驗;那麼,幾年後這個被包涵在比自己巨大無邊的事物裡面的感覺,可以說是純身體和直觀的……「我」好像消失了,不單不害怕,而且,覺得,「自由」,或者,「自由」並不一定意味著「一個人」的「獨自」。因為,沒有了群體的保護,我們幾個女孩,又非富貴家中有後庭,怕也沒機會單獨一個人半夜三更在山丘上獨享星辰吧?然而,醒過來後,我不禁比對其他被很巨大的東西包圍的經驗,譬如學校,譬如通過邊境時緩慢的人龍,譬如小時候因續期居留而每年要排一次全天的打蛇餅隊伍,譬如陪同有長期病患的母親去公立醫院排長隊,譬如幾百個孩子在同一個大禮堂裡揮筆疾書與時間賽跑,譬如全港一起天天談論戴安娜結婚……

「我」也一樣好像消失了,但那時生出的情緒,卻只有無聊、無奈、度日如年、被監視、被查核……

究其因,應該是「被包圍」和「被包涵」的分別?或是「死亡」與「合一」的分別?

或者,是相信,但不依賴。

陌生人的禮物

高中就在一種各個自我時而打架,時而和解的狀態之中。有時覺得體內太過躁動,便會走到街上漫無目的地遊蕩,彷彿讓它們在一個移動中的軀體內打架,我作為戰場的載體會沒有這般難過。

高中時已經沒有望彌撒很久了,但有一天,心裡好亂,也不知怎的便逛到了受洗那教堂。當時沒有彌撒,便入去坐了一下,合起眼來不知是跟誰談話或者裡面那個自我在說話,忽然覺得有人在我背後,心驚了一下,睜開眼只見一張瑪利亞聖像圖放在我座位處,後面用粗水筆寫著「愛」。我極目四望,教堂裡一個人都沒有,最後我發現,在我左後方稍遠處,有一個長髮樣貌似是流浪漢的大叔。(請原諒我不用現時的政治正確的名詞如「街友」或「露宿者」,因為當時心中冒起的名詞的確是「流浪漢」。)離開時,我特意繞道他後面,只見他衣衫破舊,頭髮部份散落,部份已像髮菜般盤黏在一起,身邊有一個超大的透明膠袋,裡面裝了可能有幾百張不同大小的聖像圖,而且,紙張後面白色部份都有他的書法。我有點呆了,那些聖像圖都是意大利印的,在教堂旁的聖物商店有售,大小不同價,由幾元到十幾廿元一張不等,無論那是不知做甚麼工作得來還是行乞而來的,對一個衣衫破爛的人來說,這樣送禮給陌生人,也有點……太重了吧……一時不知該如何應對,但直覺告訴我:「至少該道謝吧!」便趨前跟他說了一聲謝謝。

離開後,那叔叔追出來,他向我展開了一種天真爛漫、極之純良的笑容,竟像個孩子一樣,雙手遞上另一張大一點的聖像圖,我接過,再次向他道謝後,他便心滿意足地緩緩走回教堂去。我望著他黑墨墨的背影,實在反應不過來……

這是苦路圖,是耶穌被帶去受審,官兵給他穿袍、給他戴上荊棘做的冠冕,以便當眾羞辱他。對一個各種自我在纏鬥到亂七八糟、又經歷過大半年「被透明」的少女而言,就算當眾被嘲笑幾句都未必受得住,更何況被懷有惡意的人當眾羞辱?可是那圖裡的耶穌……那是何等「平靜」的樣貌……據聖經說,受審的他一直以緘默回應攻擊,只答了一句宣言性的話。我想,我有他一半的鎮定自若就好了。對那張圖的感動,與其說是宗教性的,不如說是美學性的吧。

當時我沒有很認真地留意過自己讀過的書單:寫出 《被侮辱和被損害的人們》、《罪與罰》、《鐘樓駝俠》、《悲慘世界》、《茶花女》、《湯姆叔叔的小屋》、《霧都孤兒》、《動物農莊》等等這些小說的俄羅斯人、英格蘭人、法國人、美國人,無論宗教忠誠度如何,卻都是存在於同一個宗教傳統背景裡的人。

與死亡碰撞

高中在一種內心如此紛亂的狀況下,總在街上走著走著就出了神。如是,高中時代,出了兩次車禍,一次是雙層巴士,一次是私家車。這種如此與死亡碰撞的經驗,難以描述,也許,是一種不可說的經驗。能說的,都只是碰撞其後的事……

雙層巴士撞過後,我有好一段時間不敢過那段上海街的馬路。若須經過,我總是繞路而行。後來,有一天,我跟自己說:「李維怡,不可以再這樣,你再不去過那個馬路你以後就會成為一個十分無用的人。」於是,在馬路拉住欄杆,逼著自己,左右看了十次,才慢慢地過了那段馬路。然後再逼著自己,經常都去那裡過馬路,這樣,心裡的驚懼才慢慢緩解過來。

第二次撞車,流了好多血,都摸到自己的下巴骨頭了,摸到自己不該摸到的內裡時,好像比碰撞的時候更心驚。下巴縫了十幾針,我母知道後哭叫:「幸好沒有破相!」那時已讀過一些佛經禪書逍遙遊之類,如此撞兩撞,無常至此,向體制乞求獎賞的依賴已放得; 愈來愈鬆……受傷後,更大條道理只回校上自己想上的課,其餘時間自主安排,意外地身處於一個例外時空裡,感覺十分之安生。

後記:「整理」

「平安」,原是一生的難,也是個好深的詞。當然,當時的我,沒有認真想像過,若他日決定做一個不介意離開主流而行之人,其實須準備承受甚麼事情?又如何能在世界中安頓、接納自己繼續前行?感謝今次邀稿,讓我稍為整理了一下,在明確地投身社會運動之前,我是怎樣學習這個詞彙 。

能夠好好整理自己,確是維持平安的要素之一……