SEARCH RESULTS FOR "生存"

下了兩週雨

小說 | by 李言 | 2026-01-09

李言傳來小說,書寫「我」遭到裁員,生活停擺之際,開始培育水培苗木作為心靈慰藉。然而家裡意外入侵老鼠群,破壞了「我」的綠意世界。為保衛植物施放鼠藥,與老鼠困獸之鬥;然而在雨季告終、面對最後一隻垂死的老鼠時,「我」窺見了彼此同樣無處可逃、只能掙扎求存的命運共相。

疫後的靜止與流動——舞台劇《我在隔離房⋯⋯》

劇評 | by 吳沚盈 | 2025-12-18

吳沚盈傳來舞台劇《我在隔離房⋯⋯》劇評,指出劇作雖以荒誕喜劇包裝,實則是一部刻畫都市孤獨與生存掙扎的悲喜劇。劇中兩位主角阿俊與廚娘陳三妹,透過投訴信與一碗白粥,在物理隔絕下建立起心靈連結,互相救贖彼此的「三十歲危機」。吳沚盈回望劇名「隔離」在粵語中既指「分離」亦指「隔壁」的雙重隱喻,呼應著疫後的靜止與流動。

鴨腳過粉雨

小說 | by 黎柏璣 | 2025-12-12

黎柏璣傳來小說,書寫「我」年近三十、領著微薄薪水的兼職文員,在 Duolingo 的五百天里程碑前,仍面對著人生的道道困境。「我」曾因情傷想學優雅的探戈,卻在性別角色和身高問題上遭遇錯位的尷尬;獲過寫評獎,卻被機構勸說自願放棄;努力將心血化為 Zine,卻又無助於他對抗原生家庭的疾病與期待。

寫一篇狡猾的日記

散文 | by 梁偉浩 | 2025-12-11

梁偉浩傳來散文,以日記的形式書寫自己在醒夢之間的徘徊,回憶愛人離去的隊列、記憶中刺眼的出口指示牌,以及寫作過程的刪改與自欺,都是自己以「狡猾」作為生存與書寫的姿態。梁偉浩自嘲語感滑稽、結構放蕩、對情感的執著,逐漸習得自我修飾與迴避真相的藝術。

恥

散文 | by 徐詩雨 | 2025-12-04

徐詩雨傳來散文,書寫她看見羞恥並非天生,而是社會從幼兒園起便植入的控制術;學校教人何為正確,亦教何為失格。父母爭吵、父親暴死、爺爺奶奶的養育,都被心理防禦機制隔離在外,卻仍留下敏銳到病態的羞恥感。活著本身即恥,求生是懼死,求死是畏生,半死不活才是最大懦弱。身體既是矛盾之容器,亦是無法負荷的牢獄。

詩三首:〈擬ai書寫之「人一個行到街邊執個橙」〉、〈想成為一隻貓〉、〈用舊了的女孩〉

詩歌 | by 飲江, 曾靜雅, 李曼旎 | 2025-11-27

讀詩三首。飲江傳來〈擬ai書寫之「人一個行到街邊執個橙」〉用輕鬆幽默的語調,將政治、宗教、倫理及科技等主題並置,形成對當代權力與倫理的諷刺和反思;曾靜雅的〈想成為一隻貓〉將貓擬化成理想的生存狀態,藉此對比出現代人對簡單生活的憧憬與無奈;李曼旎以〈用舊了的女孩〉組詩描繪出女性在現代社會中可能面臨的身體焦慮、情感耗損與自我物化的困境與哀愁。

盡頭

小說 | by 黎喜 | 2025-08-08

黎喜傳來短篇小說,書寫遙遠的未來,美國太空總署因一篇論文的出現,宣布因「物料」的關係令到人類無法在外太空生存,繼而煞停火星移民計畫。人類歷史只能逐漸邁向終結,世界各國只能默默接受,人們看似在日常生活中前行,但失去了真正前進之途,在龐然的宇宙之中茫然徒勞。

【新書】《電玩即政治:駕馭改變世界的電玩之力》推薦序——〈如果生命是一場不能重來的大型生存遊戲〉

書序 | by 許佳琦 | 2025-07-28

立陶宛電玩工作者瑪麗亞姆・迪特推出《電玩即政治》繁中版,許佳琦為其撰寫推薦序。在序中,許佳琦憶述自己從偷玩《模擬市民》的童年時光,至疫情期間遊玩《動物森友會》的「暖心遊戲」,到沉迷反烏托邦作品《這是我的戰爭》與《極樂迪斯可》等,認為電玩遊戲既向玩家提供逃避現實與重造現實空間的同時,亦與現實進行緊密對話。

金魚

小說 | by 曾靜雅 | 2025-05-23

曾靜雅傳來微型小說,以一條金魚在魚缸中的視角展開,寫在「亮堂堂」的夜晚,被巨大生物的目光緊盯,彷彿置身無法逃脫的舞台;白天,污濁的空氣與泛黃的世界讓它窒息,卻仍拼命上游,與年輕的競爭者爭奪生存空間,不論晝夜、日子,「我」的生存空間不斷被擠壓。

淺談《富士山下》與《在青木原的第三天》歌詞中的生死修行

其他 | by Cléo | 2025-05-21

Cléo傳來歌詞評論,認為陳奕迅主唱、林夕填的《富士山下》與吳青峰給何韻詩填詞的《在青木原的第三天》,兩首看似無關的歌曲,均在歌詞中暗藏對「生死修行」的叩問。前者,林名仿佛化身觀音陪伴傷心人在絕望中放下執念;後者則以隱晦意象勾勒出生死邊緣的徘徊,從回憶的微光中尋找活下去的理由。兩首歌雖風格迥異,卻都指向同一個核心——音樂如何成為痛苦中的一線生機。

奶奶的梔子花

小說 | by 陳巧蓉 | 2025-05-14

陳巧蓉傳來小說,書寫「我」因抑鬱症的關係而覺得活著十分痛苦,正當準備告別世界時,奶奶病危的消息打斷了「我」的計畫。在醫院,奶奶以梔子花比喻生命的價值,啟發「我」反思存在的意義。進入精神病院後,「我」在孤獨與哲學的碰撞中,試圖尋找答案:活著究竟為了什麼?從絕望到掙扎,「我」觀察身邊的人,感受日常的微光——陽光、花香、流浪狗的尾巴。奶奶去世後,梔子花盛開的花園成為「我」的寄託,開始期待生命中的小確幸。

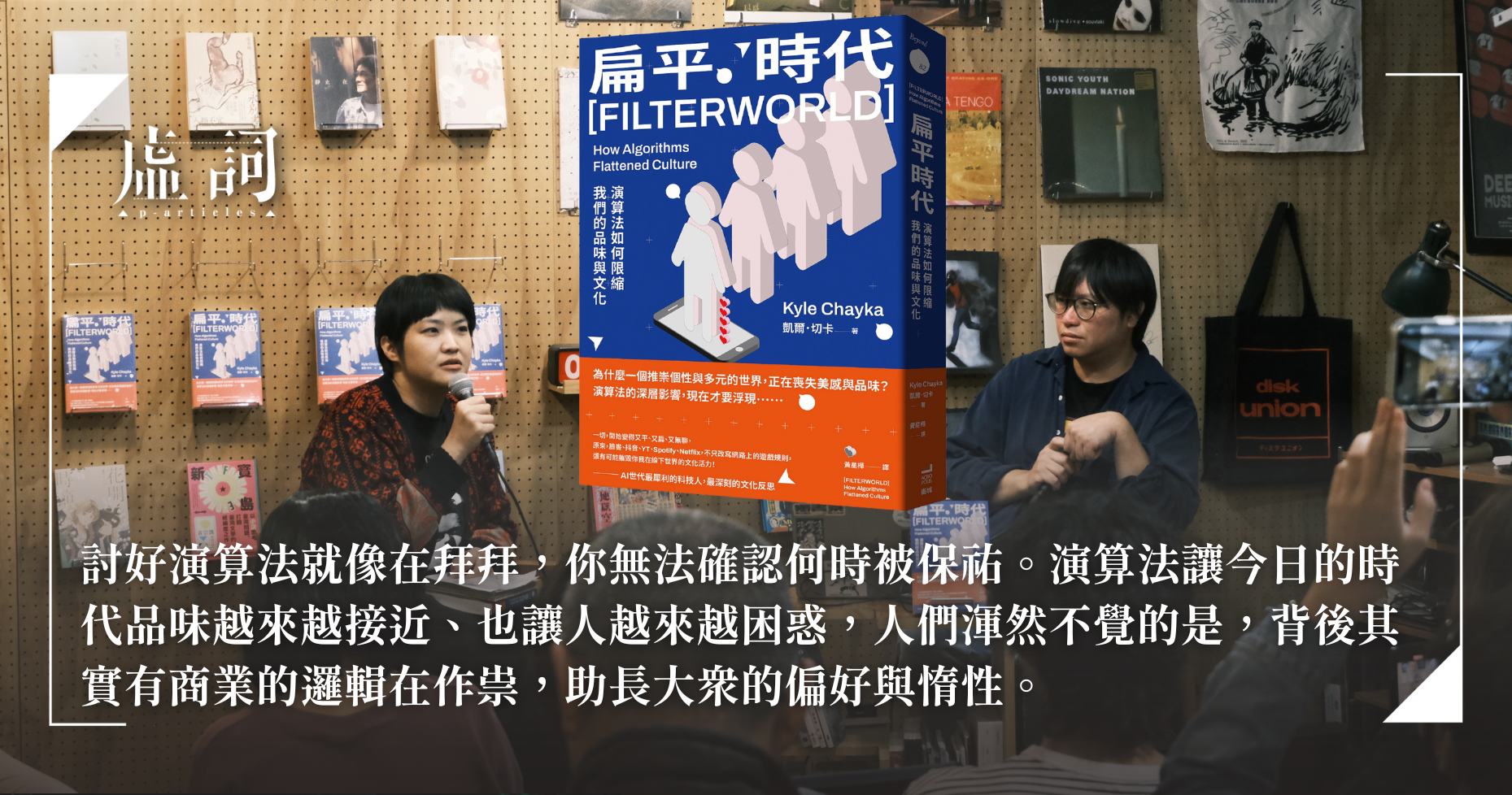

《扁平時代》講座側記——讓我給你一個酷酷的東西:文化與書店的生存遊戲

報導 | by 衛城編輯部 | 2025-05-13

美國文化評論人Kyle Chayka出版了《扁平時代》一書,以部析演算法如何篩掉獨特性。早前負責出版《扁平時代》繁體中文版的衛城出版社舉辦了《扁平時代》講座,邀請台灣現流冊店創辦人沛澤與白鹿洞書店店長永華大談演算法如何對文化及書店經營造成影響。在講座中,他們兩人認為儘管演算法時代帶來挑戰,實體書店與人際連結仍是文化傳遞的核心,冀望讀者走出演算法框架,尋找多元可能。

7-Eleven便利店陸續取消店內的雜誌架 紙媒在新時代下如何生存?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-11-29

DFI集團旗下的7-Eleven便利店近月傳出會陸續取消店內的雜誌架,不再售賣雜誌。近年來香港多間紙媒相繼停刊,包括經濟日報集團旗下、有23年歷史的科技生活雜誌《e-zone》,已在2021年12月20日停印紙本;創刊18年主打旅遊消費資訊的《U Magazine》,也在2023年8月31日停刊;創刊15年,主題多與時下與文化、社會議題與關的《Breakazine》也將於將於2025年4月之後停止出版。香港的實體紙本雜誌曾在八九十年代有過風光、興旺的年代。然而,隨著新媒體時代的到來,大眾的媒體消費習慣出現極大程度的改變,紙本實體雜誌的獨特性越來越受到挑戰。這並非一時一地的現況或處境,而是全球傳統紙媒共同面對的困境與難題。而在這個處境下,如何「轉型」成為紙媒存活的關鍵所在。

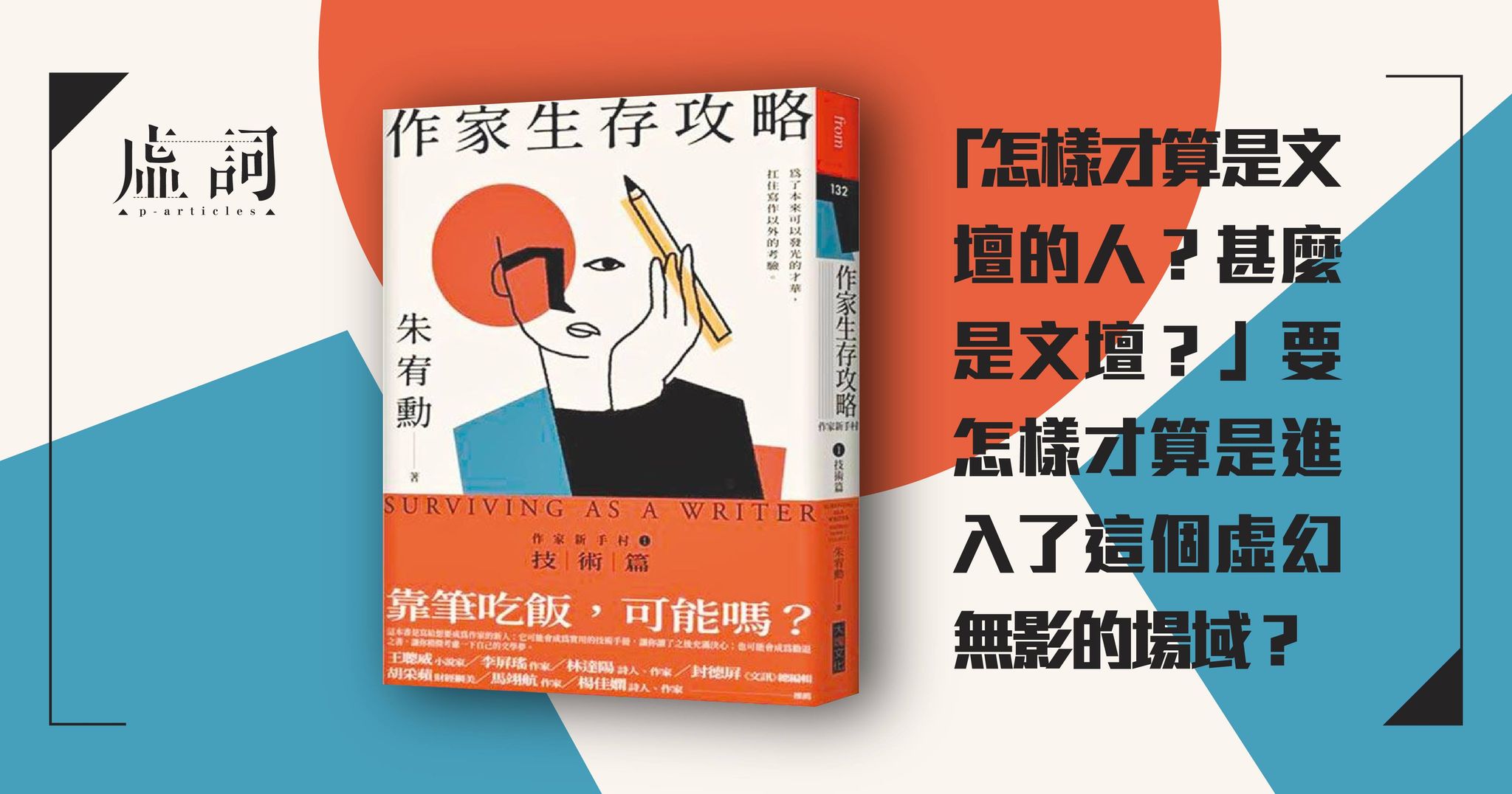

Threads上熱議: 今日寫作搵幾多 類型小說與文學作品各自的生存之道 專業意見、作者苦水與網民摸頭

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-09-19

近期在Threads上有關小說家收入的討論引發關注,特別是文學獎和出版盈利模式的困境。許多作家雖獲文學獎肯定,但長期支持卻有限;出版市場風險高、回報低。Threads用戶@yu_tsz_1001 於2023年的訪問文章寫到,網絡小說提供了新的收入來源,三位在香港的寫作者透過訂閱制獲得穩定收入,卻仍未足以滿足日常生活所需。林楷倫的在Threads上公布的收入數據顯示,雖出版成績斐然,但收入多來自獎項及其他活動。然則,儘管在當今時代下堅持創作如逆水行舟,但衷心祝願各位寫者砥礪前行,實現心中未竟之志業。

為了活下去——論太宰治《斜陽》的美學式生存

書評 | by 海鹽 | 2024-09-05

太宰治自殺的前一年寫下《斜陽》,這部也是他女性獨白體的最後作品。海鹽重看女主人翁和子作為一個沒落貴族女性的生存境況,也看見她的愛欲挑戰社會禁忌,其實與她以前一直憎恨的直治,本質上是一致的。他認為和子即使不在意某個具體的欲望對象,但有一種強大的生的驅力要她不停地跨過禁忌,令她總是追求着不可能性、朝着死亡。和子經歷過價值斷裂,令她在自己的生命刻上巴塔耶式的詛咒「至死方休」,她必須為着新的價值戰鬥,並存活下去。

《Taylor Swift的女性主義精神:從音樂作品到行業生存》

其他 | by colorfrank | 2024-03-13

Taylor Swift是當今音樂產業強大的女性主義符號。在她巨大的成就下,無論是媒體還是她的音樂愛好者,都開始頻繁運用女性主義的話語來解釋她的音樂以及其成功的意義。而事實上,無論是歌曲內容、商業話語、職業策略,以至粉絲們之間的話題,Taylor的出現確實響應了當代女權主義者的心理與平權需求。所以在這個「藝術三月」,Taylor雖然沒能來港演出,但我們不妨一邊免費食著軟雪糕,一邊看看她如何在這個性別處境仍舊錯綜複雜的時代背景下,走出一條「成功之路」。

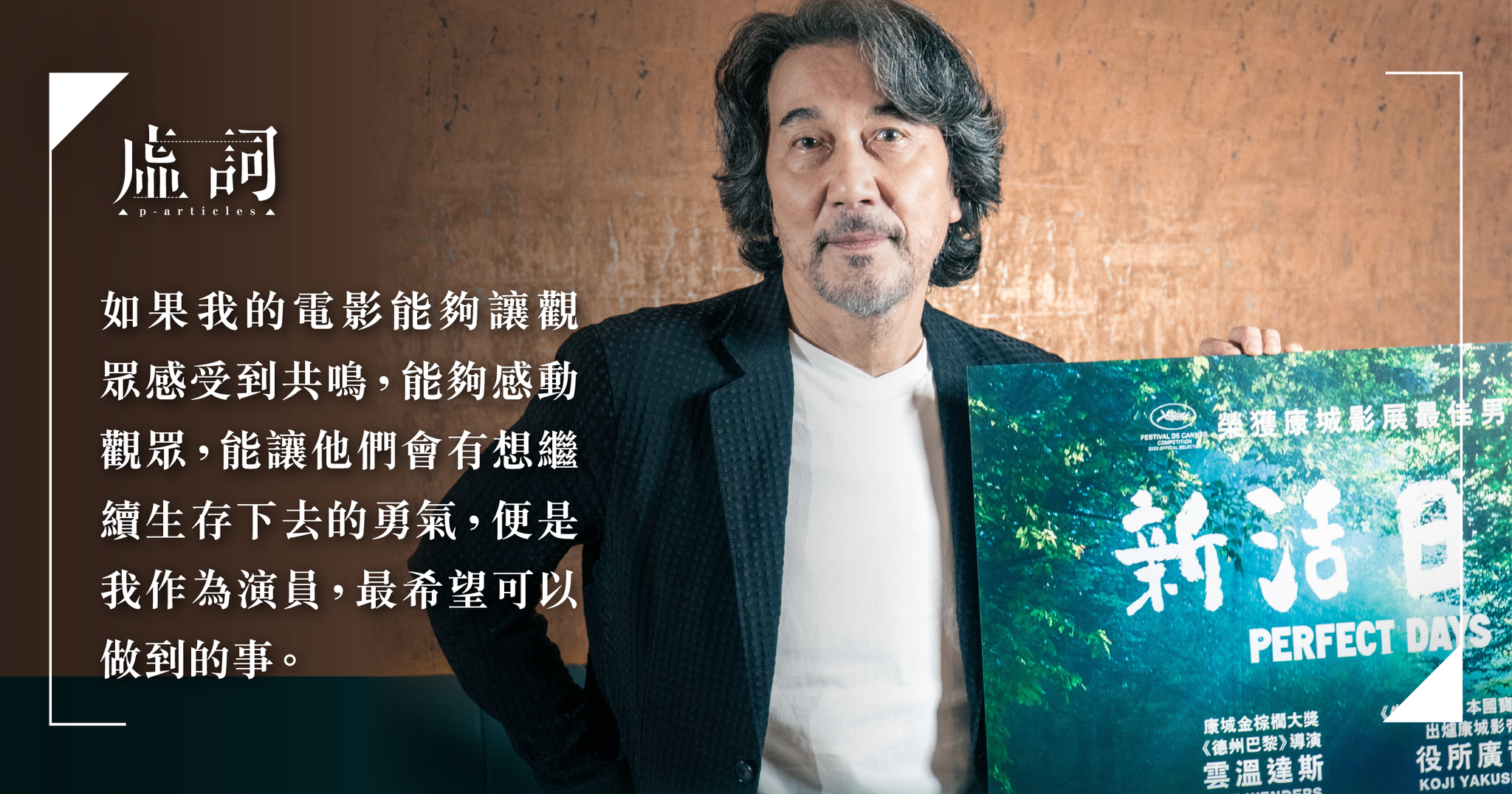

「我希望電影能帶給人生存的勇氣」——訪康城影帝役所廣司

專訪 | by 王瀚樑 | 2023-11-07

曾出演《談談情 跳跳舞》、《鰻魚》、《失樂園》等經典電影,三奪日本電影學院獎最佳男主角的役所廣司,今年憑藉在《新活日常》(Perfect Days)中飾演公廁清潔工平山一角,成功在康城影展上登上「影帝」寶座。役所廣司近日接受香港亞洲電影節邀請到港宣傳新作,並接受傳媒訪問。這名新鮮出爐的康城影帝,訪問中卻說會努力讓自己生活得像一般人,因為他認為「像普通人一樣關心事物,對人保持強烈的好奇心,是作為演員的重要特質。」