《扁平時代》講座側記——讓我給你一個酷酷的東西:文化與書店的生存遊戲

報導 | by 衛城編輯部 | 2025-05-13

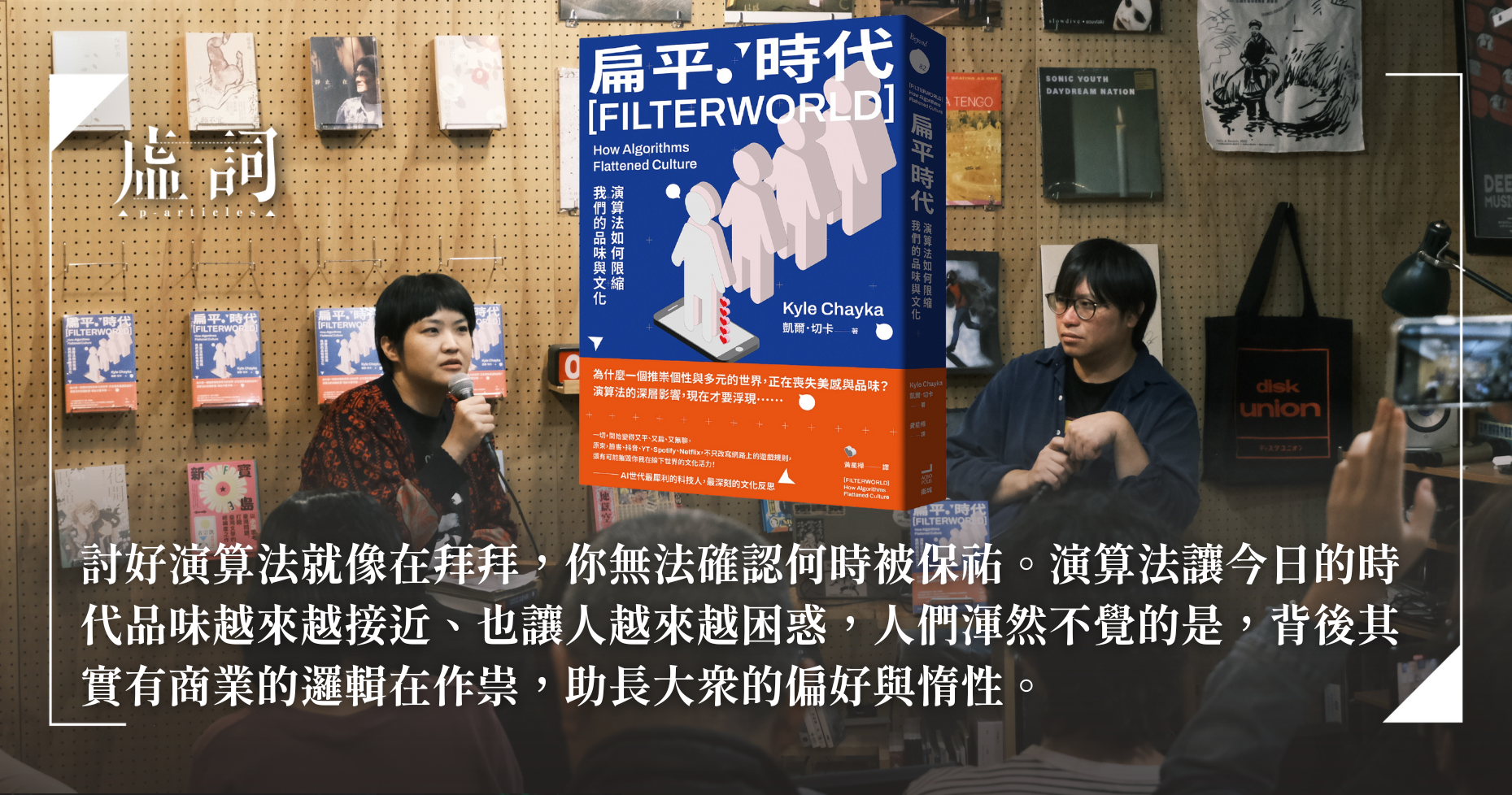

4月12日,衛城出版在大同區的現流冊店舉辦了《扁平時代》講座,主講人是經營書店的兩位主事者:現流冊店創辦人沛澤與白鹿洞書店店長永華。在一間獨立書店、邀請書店經營者談談演算法與文化的問題,像極了社會實驗,這不只是為了回應當代焦慮,更像是一場試圖為文化找出下一步的探索旅程。

排行榜、演算法:我們在捨棄的其實是酷東西?

講座開頭,從今日每位讀者都仰賴的「排行榜」切入。解永華店長用著自豪的語氣,大聲主張:「我超討厭排行榜,我們店也沒有排行榜。」為何如此?排行榜不是應該會幫助讀者選購商品嗎?然而,永華店長卻認為,排行榜制度事實上只是一種把流行放大的體驗,時常會與各店的特色脫鉤。舉例來說,若師大白鹿洞要製作排行榜,結果可能會跌破大家的眼鏡:榜上有名的不會是《鬼滅之刃》或《咒術迴戰》,而是實際上借閱次數最高的《第一神拳》或武俠小說。

沛澤接著提到排行榜制度跟演算法的關聯性。排行榜會放大演算法的篩選效果,讓固定的商品被注意到。但作為一家實體書店,關鍵在如何展現自己的「選擇」,而開書店帶來的一種小小的自由就是,能夠透過空間的設計擾亂演算法,只要讀者走進店裡,他的所見所想,皆是由空間的策展人決定。什麼東西可以放到比較遠一點的地方?哪樣的商品應該最顯眼?書店的空間,就是抵抗的舞臺。

當代的連結多半是在網路上串聯,卻時常發生萬人響應無人到場的情況。「演算法焦慮」緊緊跟著所有人,彷彿放棄這塊藍海,就會讓書店瓦解。然而,如何讓自己的貼文被更多人看見?若貼文的留言和分享不如預期,或是有分享卻無法轉換成實際參與,那該怎麼辦?即便透過大量的圖文、hashtag或置頂留言,演算法不青睞就是不青睞,討好演算法就像在拜拜,你無法確認何時被保祐。

演算法讓今日的時代品味越來越接近、也讓人越來越困惑,人們渾然不覺的是,背後其實有商業的邏輯在作祟,助長大眾的偏好與惰性。永華店長就有朋友以前在演算法部門工作,裡面有上千人不斷測試和推算用戶喜好,目的是讓用戶在平臺上停留更久,甚至成癮。

既然現實如此殘酷,那演算法真的能讓人接受「酷酷的東西」嗎?我們是在創造一個緊密的群體,還是互不交流的同溫層?沛澤便認為,雖然演算法推薦讓大眾品味更流行,但個別群體內的多元性降低、文化厚度變薄,在網路上跨出舒適圈的難度更高。

策展人的逆向突襲:口耳相傳之力

從開頭至今,似乎可以感受到兩位書店主事者的焦慮。然而在講座最後,依然可見一絲閃現的靈光。白鹿洞書店呼應時事的實體策展,以及現流冊店跨越議題媒材的結合,都產生了一種突破同溫層與演算法的效應。永華店長笑著分享,自己結合人生經驗的客家議題策展,的確讓店裡的年長客人產生共鳴,「原來他們都有在看我在做什麼,甚至還會很開心地拿著書,來跟我說『這你用得上』。」

沛澤則聊到獨書祭的計畫,謙稱聽團仔跟看書仔的結合,聽起來就是一場紙上談兵。然而,不論是在Fuji Rock中感受到的體驗,或是實際結合議題後的成果,皆讓獨書祭撐起了一個嶄新的文化空間。「一開始我只是想把我跟潔珊各自代表的族群結合起來,我們可能都有看同一本書、喜歡同一種類型。」

跨域結合需要勤奮與嶄新的話題,在永華和沛澤身上,都可以看到相同的靈光。這是否代表策展人需要每時每刻不停思考,才可以養成強大的發想與企劃能力?沛澤有感而發表示,不能在需要靈感的時候才去尋找靈感,而是要在任何時候都保持思考的習慣,可以隨時撥出一點時間去想這件事。無論是主動探索、訂閱內容,還是逛實體書店,甚至是與其他人聊天,有時候想法、規畫、解決方式、特別的點子就會在不知不覺中變得豐厚。

對於書店來說,實際的聚集與接觸相當重要。沛澤分享了一個例子:獨立樂團VOOID去年舉辦了一場演出,這場演唱會不在網路上宣傳,無活動頁、無賣票、無設計,消息只透過人們傳遞,現場卻接近滿場,是一種非常原始的口耳相傳。

永華店長也提到,店內書展的發想有時便來自人與人之間的對話、連結,這也有機會能打破既有秩序與走出舒適圈。當然在演算法時代,有些東西單純依賴人傳人仍有極限,但是這是能打動他人的訣竅,讓彼此之間的連結更有價值。

即便跟演算法過不去、即便在讓人困惑的時代做著讓大眾覺得小眾的領域,但當被問及「是否還相信口耳相傳」時,永華跟沛澤都笑著說:開書店就是相信這件事。

他們正在透過語言和實際行動,告訴所有人:或許確切的解方總是看似不可企及、演算法也從未青睞,但在離開演算法之後,還有許多可能性等著我們發掘與實踐。