【無形.平安】平安

散文 | by 何潔泓 | 2018-12-24

「平安保险,与你相伴一生。」

心底不時翻起頻常彌漫又散落雙肩的迷霧。爛透腐壞的社會氣息滲進每毫米的空氣,如此氛圍讓人對於想像明天要怎樣走下去也難以忍受,說能看透數年後的光景更是笑話,於是就能想像一生平安是一個如何惹人發笑的概念。

渾身無力地被埋葬在這些思潮裡頭,源於一個巧妙的安排。住在交疊曲折橫街的經驗就是司機總是不懂在家門前放下我,從大道步回後街唐樓繼而掏開布袋找出銀匙推開閘門的短途上,是一段被夜色環抱的獨處散步時光。幢幢面臨拆遷的舊樓在日復日依靠緊貼間各自孤獨、任由行人日出離、斜陽返地往返原點,怎樣移動都逃脫不了一城無法排解的悶氣。

習慣在回家路上開始去想明天要做甚麼,有時累得拒絕再與城市談這場難離難捨的戀愛,便感到根本難以承受平庸而徒勞無功的日常生活。一百年前走在這段短途上的人已消失得無影無蹤,我也在迎接自己的斷影將至。每一條路都是通往終將離去的時光。如是下車至回家的距離不曾變異,但多行一天也就少了段路。一種隱隱約約的厭惡感肆意滋長,存活在如此讓人乏力的城市,如同天天患上感冒。

每次鑽進閘門以前,總會瞄到那張擺在老舊髮廊前的凳子。不止一次,孤寂凳子都在黑夜裡頭把我送回女子監獄東翼操場,安放我在那處角落的長凳之上。

菲律賓媽媽知道一名因為抗爭入獄的香港女生被派到釘書工場,說想約我聊天,我們相約某個夏日無風的放風早上。8時30分,在侷促的飯堂吃過那碟醬汁黏爛如泥的霉氣乾炸秋刀魚飯後,七八十人洶湧走進後樓梯,步向操場放一個空。她坐在長凳等我赴一個約會。

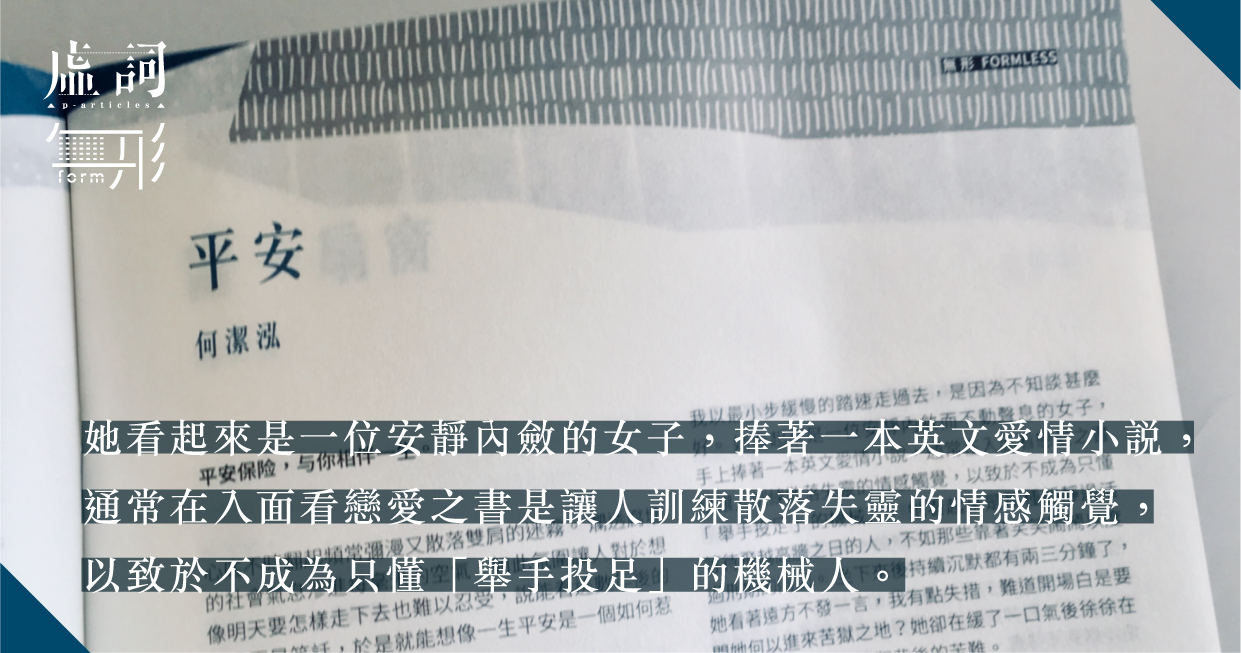

我以最小步緩慢的踏速走過去,是因為不知談甚麼好。她看起來是一位安靜內斂而不動聲息的女子,手上捧著一本英文愛情小說,通常在入面看戀愛之書是讓人訓練散落失靈的情感觸覺,以致於不成為只懂「舉手投足」的機械人。她看起來是那種靜靜過活等待飛越高牆之日的人,不如那些靠著笑笑鬧鬧以度過刑期的同囚。坐下來後持續沉默都有兩三分鐘了,她看著遠方不發一言,我有點失措,難道開場白是要問她何以進來苦獄之地?她卻在緩了一口氣後徐徐在陌生人前道出一個毒犯背後的苦難。

她的故事,是並不知道自己所帶的行李暗隔藏有如此多毒品。起承轉合,「起」和「承」是斷片的,她跳至後來的「轉」,就是在那個如同世界末日粗暴襲來的機場,在慌亂無情之間眼前一黑,就被鎖上手扣,上了法庭,再編以一個號碼。我從不質疑她們對自己經歷的演繹,是真是假,只有她們知道,法律判了一個罪名,不用我的言說。

掛在胸口那張是我們身份證,印有名字、編號、背景為高度刻量的大頭照、罪名、刑期、入來之時、重生之日。我問准後翻看掛在她胸前的牌子,儘管墨水經已糊開化掉,還是看到一連串刺眼的數字。她進來之時,是2010年,出去之日,仍是不願想像的數字。那不是數字,那是人生。

有時忘了如何量度時間的跳躍,就會回憶那些年份的標示性事情以喚起何謂「時間」的概念。頓時想起2010年的我,正走在反高鐵的旗海之中,從一個埋頭唸書的機器到發現自己可以是一名重奪話語權的反抗者,在那個刻畫出自我分水嶺的年頭,我的世界突然變了,心裡發生了一場良性爆炸。

而她從那年開始所走進的世界,不再被光所眷顧。每天坐於長凳放風呆望遠方,生長出回到她人生分水嶺的重複記憶,堆堆疊疊離不開那被自己拖著過關的滄桑行李箱、與世界末日撞個正著時的驚恐無序、還有那位隨年月洗禮外表上已面目變異的兒子。

很快我經已知道,這場約會沒有甚麼目的,是一場陪伴,伴隨一句有一句無的對話。她喜歡談兒子,說他讀書好,從鄉村出來到城市的大公司工作,和我同齡。談到這些她的眉目開始跳動,綻現一個真的很驕傲的笑容,眼神篤定得如同想將這副笑臉從上水監獄遠洋送到菲律賓。

後來我出獄,找過她的兒子,我知道他一年一度來港探監後會稍住數天,便相約他到灣仔胡逛拍照。我們在一間舊式茶樓吃蓮蓉包,他邊問甚麼是蓮蓉邊說媽媽是農村裡的善良老師,他如此努力讀書是為了著她不用為自己憂傷。我給自己一個任務,要拍下他與母親有著同樣驕傲笑容的影像,寄到獄中作為她的聖誕禮物。

我在太原街買了一個聖誕鹿角,套到他的頭上。午後光影灑在米黃色的牆上,在那張定格的照片上他是一隻對媽媽微笑的聖誕鹿。在這麼兩個獨立的片刻,兩種各自孤獨卻懷有強大感應相通的笑容,都讓我無法忘懷。那片光照拂在他的鹿角上之時,我在鏡頭裡看到和知道滿滿的愛能擺脫城市的重感冒。

不用虛想明天沒有痛苦,我們沒有得到誰的保障。如果平安一生在殘酷淌血的社會已成了一份奢侈的盼望,那本應如此的安穩景象已成虛無機率不必自作多情。我們只能在藏有善意的靈魂裡,與美好赴一場約。不怕窮得就僅剩這塊斑斑駁駁的內心,因為那處歲月靜好。