讀書、讀戲、讀人——重讀黃愛玲《戲緣》

書評 | by 羅展鳳 | 2019-04-19

1

「看電影如交朋友,也講緣份。愛森斯坦和奧爾遜.威爾斯的作品當然是氣魄不凡,在電影史上地位崇高,但不交心就是不交心,沒法親近。為此,從沒覺我自己是個稱職的影評人。」——《戲緣》初版後記

跟電影交心與否當說緣份,樂意跟愛玲交友的卻從不乏人。愛玲離世,口味不同、政見迥異、立場相反、價值不一之各方友人,無不傷心或惋惜。愛玲的電影文字如何漂亮吸引、她對電影文化工作如何付出投入,還不及多年來她對人對事的謙和美善,人如其文,方能得到各方如斯愛戴敬重。

2000年春季,我在中文大學上愛玲的「認識電影」課,是她的學生之一。同年,相若時分,她的《戲緣》出版。課餘捧著她的書讀,如斯珍貴,小心翼翼,當時鮮見如此精緻格調的白色小書,書名與作者名字燙上啞色銀字,低調雅氣,有著宋朝極簡美學的古樸素質。今天小書已添時間歷練,素白封套漸變淡黃,暴露空氣最多的書脊,更形成深深黃銅色,抹上一份不由人的蒼蒼——像愛玲,突然不動聲色離開。

愛玲生前低調,大抵連她也想不到自己離世後有連串電影放映紀念活動與出版,有這麼多人是如此捨不得她(與她的好)。因為捨不得,都想在她喜歡的電影、遺下來的文字作品,企圖多點親近。2019年《戲緣》重印,我珍而重之,發覺這本內容熟悉的小書厚重多了,由原來的三百頁多上七十多頁。設計師陸智昌為她的字體大小再作調整,書籍由左揭轉右揭,文字由橫排轉直排,視覺上讀來更覺舒坦,閱讀節奏緩緩,像跟愛玲日常聊天,碎碎細語,從來沒有壓力。不變是愛玲的文字,素淡恬靜,情感娓娓道來,不著痕跡中有著一份留白的節制,讓讀者慢慢品嘗,體味自己感覺。

一本好書,總帶有延伸性的空間——知識上的、思想上的、情感上的,閱讀不會就此凝滯。讀愛玲的《戲緣》,初步是認識好些電影作品,然後,不期然會誘發找相關影片來看,再比讀自己與愛玲想法,是一次又一次美妙的作者與讀者神交。如果愛玲的課堂是豐富全面的電影歷史、文化與識見,書本無疑多了私密,有機會讓她展露更多的人情與感受。

愛玲寫作與對人,從來平衡得這麼好,輕描淡寫間不乏個性氣息,情感不多不少,距離乍遠還近——留下叫人忘不了的、美善的生命痕跡。她在《戲緣》中數番提及她讀電影更多了「一廂情願」角度。是次重讀,受著感染。小心翼翼在字裡行間找著蛛絲馬跡,貪心地想讀愛玲這個人。

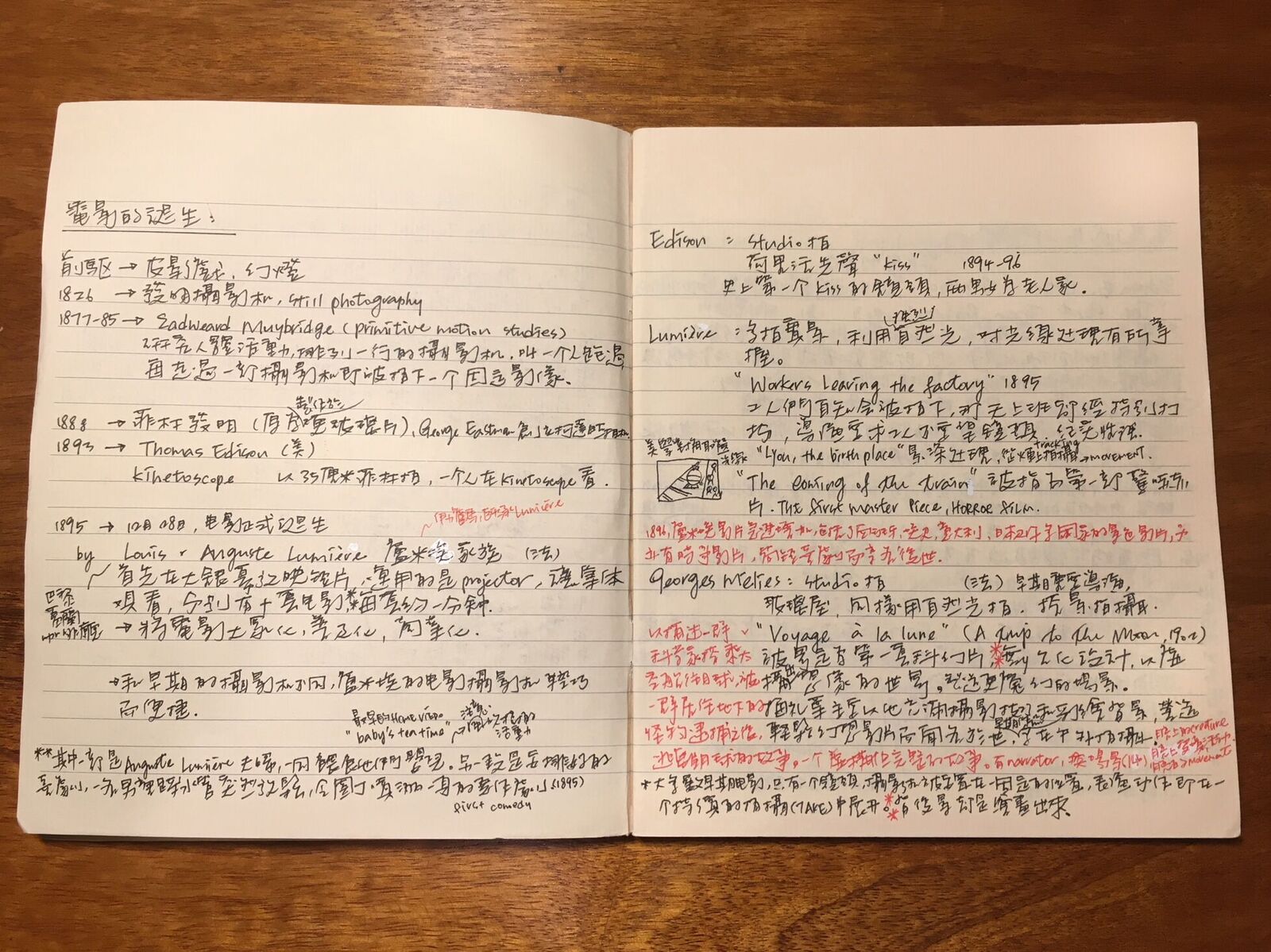

羅展鳳在中文大學上「認識電影」課的筆記

2

「事實上,你永遠都不可能在我的電影中看出任何端倪。有些事,你可以很容易就察覺出來,但是你卻永遠不可能了解我拍的電影或講過的故事對我的重要性有多深,原因是甚麼?你永遠不會明白。我自己知道,但那個知識是屬於我一個人的。」[1]

那是波蘭導演奇斯洛夫斯基(Krzysztof Kieślowski)在自傳中的一段話,我深深印記。一廂情願地相信,愛玲在《戲緣》的文字裡,埋下了她寫作期間不少情緒,只有她(與預期設計的隱含/理想讀者?)知道。愛玲曾說:「電影常常是現實生活最貼切的注腳。」是故口中常說愛躲懶的她,卻勤奮地躲進幽閉的電影院,新片舊戲,尋得快樂與慰藉,開展另一片天空,神遊其中。愛玲的電影散文從來不用硬朗的電影語言梳理脈絡,沒有乾澀的分析與解讀,反之,她更樂於細細碎碎說一個又一個電影故事,角色人物像是她的身邊好友,不時要為他們開脫說話。軟性文字背後有著人文理性與知性情懷,筆下是觀影後結合人情世故的細膩感悟。愛玲的丈夫雷先生曾說,愛玲生前與宗教緣薄,唯恐只屬是「電影教」信徒,一生只對光影著迷。說的也是,誰說醉心電影的迷影人(cinephile),不能以電影觀照生命,尋找救贖?

3

愛玲不但看透電影,也看透世情。《戲緣》首篇文章叫〈不要高興得太早〉,文未一句:「穹蒼下的眾生,且不要高興得太早……」生命事準到底計算不盡,因為懂得,所以慈悲,也格外克制。愛玲是熱愛伊力.盧馬(Eric Rohmer)的,別人眼中日常生活小故事,她卻讀出所以來:「(盧馬)作品中的那份自然,都是經過千錘百煉的綵排,得來不易。」綵排在這裡既是戲劇,也暗喻人生。

她寫電影,字裡行間是一雙透徹的眼光,把世事人情看破,借導演、作品抒懷,那大抵也是愛玲多年生命的歷練隨想。書中片言隻語,許或有著她一時一刻的深刻感悟,慰藉作者自身。

「有時候明明是看得清楚的東西,卻被堅固的玻璃隔開了,人與人之間的交往亦如是,總是失諸交臂。」(頁38)

「我們習慣了把門面裝潢得漂漂亮亮,告訴別人,也告訴自己:一切安好。直至有一天,那不快樂的蛔蟲已把我們蠶食得腸穿肚爛,剩下一具空殼,一根小指頭也足以將它戮得粉碎。」(頁46)

「我總覺得,相對父子間的含蓄、父女間的溫柔,或母子間的纏綿,母女之間多了那麼一份歇斯底里。大抵母親和女兒都同樣背負女性生兒育女的直接任務,赤裸裸的,有一種自然生物界的率性和殘酷。母親們眼巴巴地看著女兒一天一天長大,重複著自己的失敗而又無能為力,女兒也在一天一天老去的母親臉龐上,看到自己的未來,如一面鏡子,結果只能是扭作一團,互相廝殺,而在大家都遍體鱗傷之後,又互為對方舔洗傷口。」(頁72-73)

「生命的哀痛在不動聲色之間流露出來,沒有搥胸頓足的悲慟,一如喜悅也來得輕手輕腳,絕不打擾旁人。人生的喜怒哀樂,一一被收進郭利斯馬基那靜穆的鏡頭內,各安其位。」(頁86)

「劫後餘生的北野武給我們的啟示是:摔倒了,從容地重新站起來;戲完了,便優雅地謝幕。一生一台戲,總要把它演得好好的。」(頁98)

「培里斯娓娓道來人間世情變幻的滄桑,沒有鞭撻,沒有偏袒,對每一個人物都同樣的寬厚,卻又是極度的清醒冷靜——男的、女的、老的、幼的,無論你是湊巧搭上了歷史的列車,抑或是被遺留了在時間的廢墟上,到頭來都是寂寞的。」(頁104)

「劉別謙的世界是有條有理的,他的主人翁縱然也會有按捺不住的時候,但是一切不安份的行動都只是為了讓人更安份地生活下去,這當中有智慧,也有痛楚,劉別謙自然比誰都清楚,才能如此不露痕跡地談笑用兵,寫盡人生百態。」(頁257)

愛玲從來不出惡言,莫里斯.皮亞勒(Maurice Pialat)那種「你們不喜歡我,我亦不喜歡你們」的高舉拳頭,相信不曾出現在愛玲的身上。但愛玲以此造文,深信,她還是會為此由衷讚佩,對不公之事,她從來面無懼色,理直氣壯。

唯命運從來不會放我們一馬。當安東尼奧尼那股「微風仍溫柔地拂動著樹木,大自然彷彿無動於中」。愛玲不動聲色地走下人生舞台。浮生若夢,電影才是她的最後歸宿。

我與她,書裡再重逢。

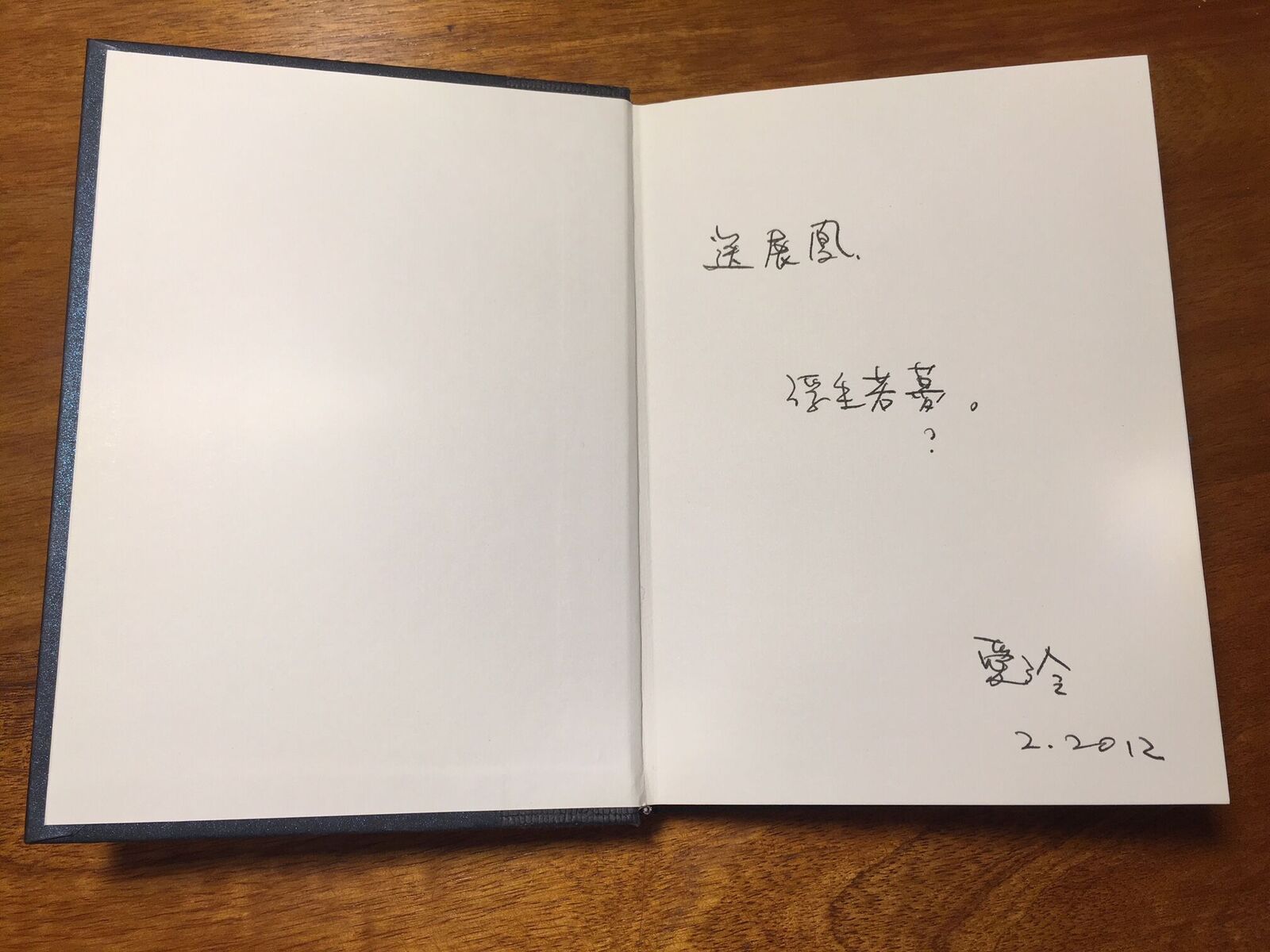

黃愛玲曾送給羅展鳳兩冊《夢餘說夢》,扉頁贈言:「浮生若夢。」

[1] Danusia Stok編,唐嘉慧譯,《奇士勞斯基論奇士勞斯基》,初版四刷,台北:遠流出版事業股份有限公司,1996

,頁71。