大治曆

1

空氣如舊發炎。街上仍有人的話,項脊上都背負著炙熱的鐵錬,一個拖著另一個的頸。熱力使人緩慢下來,接受更多的炙熱。

從古墓走出,眼鏡立即被霧化。一個過度膨脹的空氣粒子壓在我的肩頸,沒有例外,沒有因為我剛才所作的獲得優待。

沒有人要我作這樣的事情。

他們說,我正在做一些對社會進步毫無貢獻的事。對自己,更是毫無好處。時常往書局,總往無用的文學區停下來。有次,我忽然停駐在投資書架前,想起送別友人的一餐。他移民了,買了兩間屋,一間租出一間自住,靠收租便足以為生。臨行前他勸說,學投資,可看書。到了我們這年紀,沒有被動收入,沒有財務自由,便寸步難行。我想,若我一開始讀的不是文學,又或至少分一半時間學習理財,我就不致落得如斯田地。

所有墓葬,古往今來,講的都是如何協助死者尋覓美好的來生,殯殮儀式亦然。死後要懂得投胎,投往一個有錢的家庭,生活才有得選擇。要投對地方,更要投對時代,再投對母胎,難度相當的高。有些地方,像那些十朝古都,安逸的話可享百年。古港這地方,一下子變成現在的新港,其興也暴,其敗也暴,比人的一生還短。

有錢,便可以購買改變命運的機會。我沒有好好投胎,也沒學習投資,我愧對家人的是,我沒有咬緊牙關,趁空閒去賺更多的錢,讓她們有更多選擇;卻走去考證一個古墓裏的一塊磚上的一個字,美其名尋找這個城市的身世。

我所前往的墓穴,七十年前已被發現。要出土的都出了土,要判別的都已判別。現在,這裏建成了一個博物館。館裏的職員,只道我是一個普通的參觀者。的確我只是一個普通的參觀者。自命不凡是沒有意思的。

我所前往的墓穴,七十年前已被發現。那時城市急速發展,需要移山填土,興建公屋。怪手往土堆裏一挖,就露出了一個窟窿。請來文史巨擘協助發掘,分析形製、辨識文物。好奇的村民日夜圍觀。

我所前往的墓穴,七十年前已被發現。內有陪葬品數十,卻沒有人葬在裏面。沒有墓主的墓穴,便沒有追查的線索,唯有結案。

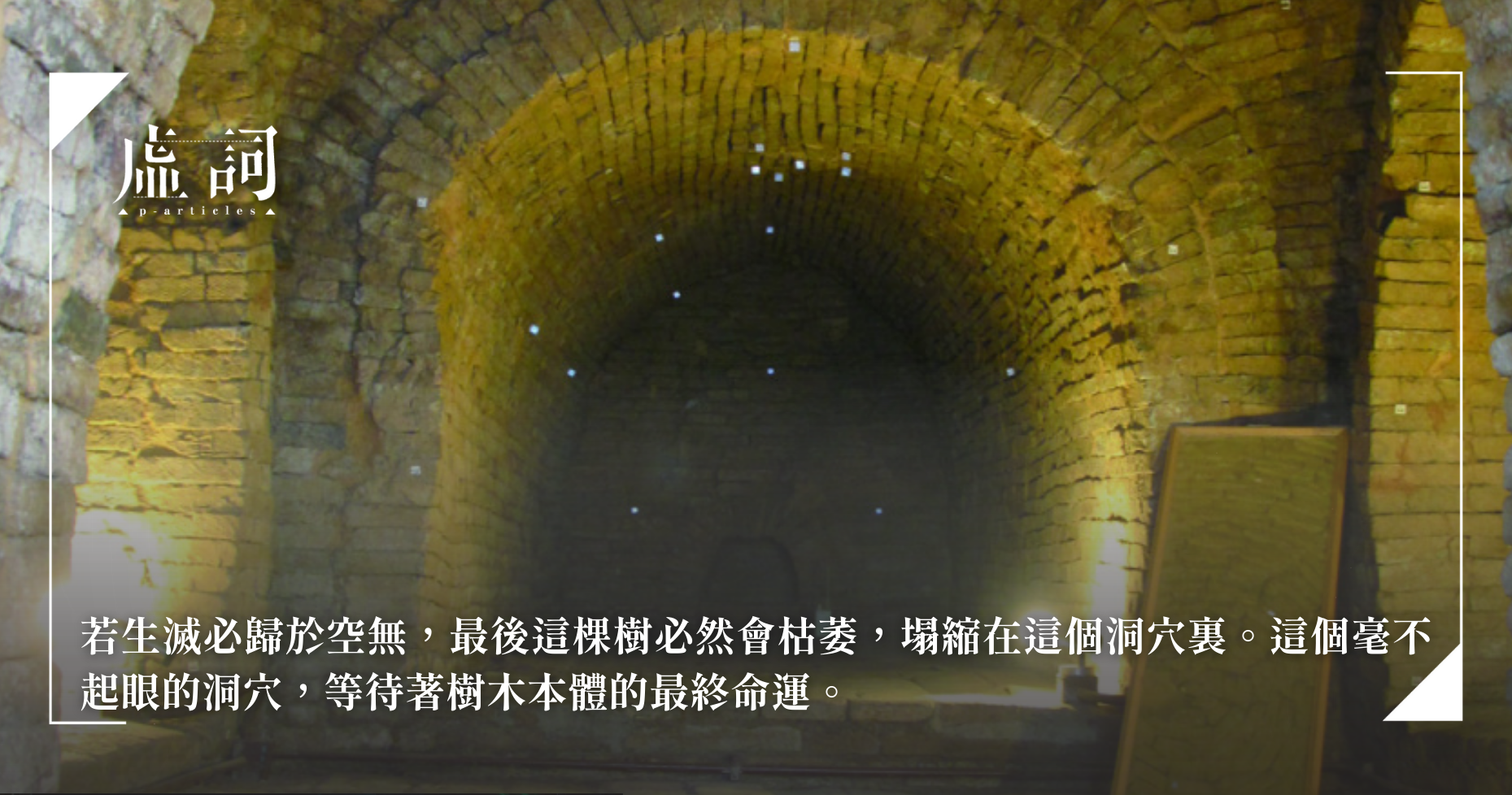

我所前往的墓穴,七十年前已被發現。它像一個樹洞,為樹皮的皺摺所埋藏。若生滅必歸於空無,最後這棵樹必然會枯萎,塌縮在這個洞穴裏。這個毫不起眼的洞穴,等待著樹木本體的最終命運。

2

像古代那些官宦子弟,父兄都是大人物,總有一個不事生產,沉迷傢俱器物、花鳥蟲魚。這些人絕大部分是敗家子,卻有幾個變成了專家。這些人不諳世事,兵臨城下,方知道倉皇逃走,往往為時已晚。

但錯過機會這回事,大學問家也不可免。最後讓自己和家人身陷險境,或殘悔終身、或自戕而終,歷史上不在少數。所以當機立斷,非關讀書多少,而在於性情。性情這東西,乃天註定。

分別是,別人卓然成家,或玩物成家。我也買了一屋的書,卻讀書不成,玩世也不成。唯有優柔寡斷,足以堆疊成墓磚,在命運的盡頭等待自己。

其中有兩塊磚印有文字,均提及古港一名。大吉古港,古港大治曆。文史巨擘一錘定音,大吉和大治曆皆吉祥語。大吉無歧義,但大治曆實難說通。人類就是如此,口裏不承認,但實際上喜歡服膺權威。只因是權威說的,大治曆是吉祥語這說法,七十年來沒有人質疑過。

但事實是,現在談論古港淵源的書籍,以至供中小學生參觀使用的教育小冊子,所關心的只有古港二字。古字的反切是自古,港字的反切是以來,古港二字是自古以來的快讀。

我選擇無視。我只是很天真的,只看見大治曆這問題,像貓看見窗外飛舞的昆蟲,隨時要跳出去的樣子。感覺大治曆不通,是忠於常識。於是我翻查巨擘的論文,發現他的論證其實並不嚴密,缺乏旁證。但七十年來沒有人質疑過,只因它是權威說的,又只因自小以來,小冊子的問答題只問古港是甚麼意思。孩子草草完成,這草草變生成了腦海中的一片荒原,古港大吉,自古以來便變得毫無疑問。

氣溫焦灼。墓口安裝了玻璃,墓內終年維持濕溫。墓口很窄,只容二人平排參觀。玻璃反光,要看穿裏面必先拉上背後的帷幕。館員很盡責,問旁邊的孩子是否找到大吉古港那塊墓磚。孩子很雀躍,拚命在洞口扭頭捩頸,一分鐘後便意興闌珊,回到館中吹著冷氣,完成小冊子自古以來的任務。

好笑。大吉古港的磚位於墓室正中央拱頂,任你金晴火眼也不會看見。館員十成也不知道其位置,但她們熱心著孩子去找。既然工作紙說有,就不妨照單全收。反之,我的目標大治曆磚就在入口,卻無人知曉。實物曆字已泐,但小冊子上的摹本則撇捺清晰,明顯曾加潤色,這是讓權威說話,而非讓實物說話。

經我判斷,這個的確是曆字,但非如巨擘所解釋。巨擘說治曆同義,治即曆,二字是古代聯綿詞。古港大治曆,就是古港大治之意。

但曆字於古墓時代尚未出現,有的是「上厤下甘」,隸定為曆。古有「蔑曆」一詞,意思是「(上級)嘉勉(下級)功績」,曆引伸為功績。治曆,猶言治功、治績。故此,磚文並不是吉祥語,而是歌功語。自古至今,統治者無疑都需要這些,既要歌現在之功,即使有無,也要「衤右」未來之吉。

3

然後我在社交媒體,發表了兩篇研究結果的短文,最後共獲得八個讚美。

的確,我做的事無益於社會,也無益於自己。父親是最偉大的預言家,自小他便說我一事無成。年青時我很抗議,如今則坦然承認。

沒有人要我作這樣的事情。做這些來作甚麼呢,藉口考證這個城市的身世,虛構人生的一點意義,隱藏自己的一事無成。我不知道我的優柔寡斷,何時會害己,何時會累人。但也許這種沉迷與自欺,是一種天賦予我的使命,無人理會也必須把它完成。朋友留下投資的忠告後,攜家帶眷遠走;我則留在原地,反芻一些無用之物。僅數天後,另一朋友相訪,向我道別,挈家移往首位朋友於地球的另一邊。

凡踱進館中想歎冷氣的,都被職員很有技巧地請出,方法是邀請他坐到當眼處,看古墓的介紹影片。職員都駕輕就熟,我看到了自己的未來。

我所前往的墓穴,七十年前已被發現。七十年來,鄰近地區不斷出土相同規模的墓葬,考古學家更發現了不可思議的王公大墓。有墓主、有歷史紀錄、有無數的文物和資訊。相比這些發現,這塊磚的價值,連九牛一毛也不如。有人充滿魄力,創出大事業;有人志在四方,轉身自由的天空,我則在七十年後回到這墓中,像屍體一樣在博物館中走出來。使命,也許只是我一事無成的託詞。

像那些十朝古都,地運真的很長。古港這地方,一下子變成現在的新港,其興也暴,奇蹟實在太短。

氣候反常,如常地燠熱。剛好一陣風起,長出翅膀的朋友,向我作了衷心的道別。我和這些昆蟲一起長大,一開始大家都是蟲豸的模樣。但我破蛹後,方發現自己無法羽化。只能在樹木上爬行,發現一下樹木的肌理,最終與樹木一同塌陷在自身的黑洞裏,天所註定,只差先後而已。

這是我的大治曆。