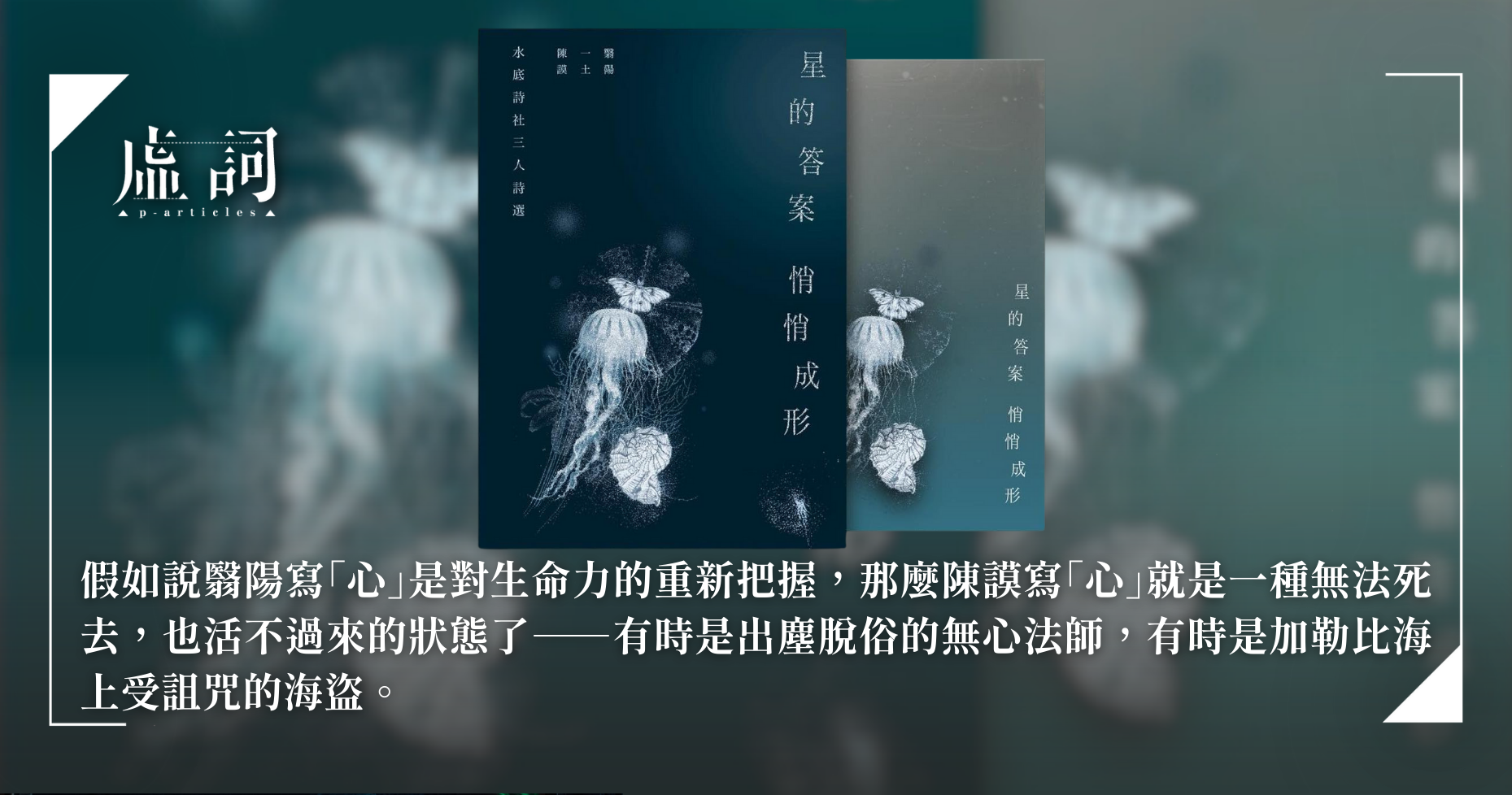

夜讀隨筆:水底詩社三人詩選《星的答案悄悄成形》

書評 | by 任弘毅 | 2025-12-09

詩意多在定義與歧義之間游移,究竟星的答案最終會成就何形,只能等時間來告訴水底的三人。如今「悄悄成形」的,本身就是未成形之形,難以被把握,每一種描述都彷彿有所欠缺。作為讀者的我只能儘量去描述、去言說,告訴別人:「這本詩集值得一讀喔。」它提起了一個快要被我忘記的念頭:儘管私密的詩意難解,讓人無法掌握乃至不安,但或許只有這種寫法,才能讓我們不去解釋,轉而試圖感受,仿若從零開始學習一種新語言。假如你也學會了這種語言,便知沒有心臟不是柔軟的,所有刀片都在另一種語言裡。

讀翳陽二十首

翳陽在序中寫到了水底詩社三人如何以詩結緣,又與詩結緣;得以激發勇氣,面對創傷、抵抗孤獨、享受微小的安逸。寫出安逸的詩有許多,我卻尤為欣賞寫出勇氣的兩首:〈無題〉與〈致吃洋蔥的女人〉。

〈無題〉本沒有任何激勵意味,但寫出了一種類似救贖的過程,有人賦予了敘事者勇氣,得以直面「我未曾哭出來的鱗片」。口吻近乎情詩,作者寫道:「當你撈起 我隱遁的眼神 / 我深嵌於熾熱的孤島上 / 你影子自幻海裏托起 / 使我瞬間發現不爭的事實——」後來的〈致吃洋蔥的女人〉則像一種隔幕相仿的想像,嘗試感受Marina Abramović咬下洋蔥的力度、味覺和嗅覺的刺痛,「死過去,又活過來」,完成一場詩人自己的Catharsis:「在這麼多項選擇題裏 / 你被選擇,幸福即是 / 無止境穿越疼痛 / 那裡,海洋點點生輝」。

值得一提,翳陽在二十首詩中有六首直接提及到「心」,似乎在寫一些不得不以「心」的形態出現的感受:

「讓每一塊大陸板塊都在向內分裂、向外擁抱 / 最後那些奪目而出的,給我們 / 無法直視的心抬橋」——〈某種力量〉

「刀子的心事,別人以為 / 全部灌注到那鋒利的尖刃上 / 以雕鑿滿懷的卵石 / 可是,怎麼就沒有人問過刀柄呢?」——〈刀子的心事〉

「而光,終可徹底迷失於自己的燃燒裏頭 / 指認出 被燙傷的夜的胸口: / 在不可逆的流逝與燙熨中 / 萬物緊揪著不放的犄角 輕輕顫動 / 某寫蜜糖 流入窮處 / 它們的心跳 / 遂恢復閃擊」——〈因它過於龐大〉

「交給風 / 交給禾 / 交給火 / 去做它們本來的工作 / 心,被淘洗出 / 從一掬灰 / 從一口純凈」——〈秋涼〉

「艱難的強烈刺鼻氣味撲面而來 / 去,去咀嚼它—— / 攻心——淚湧出來,湧出來 / 蒙難,為神聖地淬洗瓣膜黑點 / 為了使梗塞的心保持暢通無阻」——〈致吃洋蔥的女人〉

「現在你知道了,萬物充滿缺陷,你還會去愛上 / 那些受過撞擊的物事嗎? / 譬如一棵枯樹,譬如一首詩,譬如你自己和 / 無數顆心。」——〈初秋〉

這些寫及「心」的詩句都充滿了生命力,是透過疼痛對生命的重新掌握,彷彿再一次感受心臟的輪廓、確認其存在。

在這諸多抒發感受的詩中,有一首(或許風格突兀地)吸引了我,那便是〈半醉水底——致M與N〉。滿滿的古典修辭,讓這首詩有難得一見、直抒胸臆的「兄弟情」,可以說是二十首中最暢快的一首了。且讀「多麼想拍拍瓶中少年堅實的膊」、「好一個少年啊,不識愁滋味」、「少年呵少年」(x2)、「請你與我進酒」、「何需獨遨遊池中煉孤心術?」⋯⋯這不禁讓我想起又一個古老的命題:究竟使你解脫的,是詩、人、還是詩人?你更愛詩,還是更愛人?

兩年前,我偶然得知另一位詩人也遭其前度如此逼問,如此深刻的問題,不知道他怎麼回答了。人,似乎還是翳陽的心之所向,畢竟詩題是「致M與N」。

讀一土二十首

像翳陽一樣,一土也有自己的傷口,但與翳陽直接領受刺痛的寫法不同,一土承受的更多是揮之不去、若隱若現的痛楚,如〈散〉和〈別說美麗的話〉所寫:「爛進海裏 / 再染一層瘀傷的顏色」、「屋內側睡,肉身壓我骨頭,骨頭 / 壓著我,引力引出瘀青」。一土面對瘀傷的方式很特別,幾乎可以說是一種佛性的解離,〈活到年廿九〉是尤其標誌性的一首,詩末寫道:

「年廿八,洗邋遢

年廿九,晨光,便從海港那邊來

鏤空車窗,車走過兩排大廈

海被蒸出一層乳白色的

薄薄的汗,萬物在其中

你穿行,我願意被你

這樣通過」

佛家有「電光影裡斬春風」一偈,語本南宋無學祖元禪師〈臨刃偈〉,全詩為:「乾坤無地卓孤筇,且喜人空法亦空;珍重大元三尺劍,電光影裡斬春風。」一土在詩中彷彿成為了那陣被斬擊的春風,燃盡詩中的「生之慾」,痛楚的意識也隨之消逝。相似的還有〈我是這樣一個懸空的地方〉和〈後來〉兩首,詩境所至,仿若無物也無我。

當我發現一土的詩尤有禪家意味時,我便問她有沒有讀過《心經》,出乎意料地她說沒有。這裡仍請恕我冒昧,擅以禪解詩。

有時一土也會像翳陽模仿Abramović一樣,複習對刺痛的感受,好比〈跳火車〉和〈預習〉兩首,隨時召喚痛楚並練習承受。我不禁想起《哈利波特》裏石內卜不斷用破心術(Legilimency)來磨練哈利的情節,也許「創傷練習」就是這麼一回事吧?

一土善用排比、復沓的句式,例子幾乎遍佈二十首詩,讓人在思緒中重複舉棋又收回,像一盤棋局中,下左邊也不是,下右邊也不是,又好像左右皆可。其辭也妙,像在所有可能的套路之外,走出返璞歸真的路。這裡只摘錄一首我最喜歡的:

「終於你走來,給我傷口一般的

刀,切開,很好,把自己薄薄一片

抽出來——在詩裏耗盡自己

把危險的鬱紅也拿出來用

來誘惑、祭祀、對看得懂的人哭

原來詩,有時也不過是

撒嬌一種,哀求一種:

我存在

來看

來愛我」

——〈預習〉

「誘惑、祭祀、哭」三者的並排於我深有同感,我難以解釋,讀者大概可以想像成一種在孤獨狀態下,對一個(幾乎)不存在的他者的召喚。這種召喚是如此徒勞,卻又如此美麗,既淒且美。

讀陳謨(Mafar)二十首

一時之間有點難習慣陳謨這個名字(笑),一直以來認識的mafar是色彩鮮明的詩人,總能全力發揮出文字的視覺想像,就連mafar這個名字都像帶有某種柔和的褐木色似的。

前文的「愛詩或人」之問,在mafar序中有了明確的回答:「詩將我帶到詩人面前,詩人帶我脫離了憂鬱的寒帶。」他說:「我只知道,我已無法回到孤寂一人沒有他者的世界。」他在序中提及到了一個關鍵詞:「不寫之詩」。這也許是三人詩觀最為共通之處。翳陽〈不寫詩的時候〉隱約勾勒出成就於文字之外的詩意,一土〈詩是愛情,寫是柴米油鹽〉同樣道出了「詩」與「文字」之間的關係:沒有柴米油鹽便不能繼續愛情,但愛情又始終高於柴米油鹽,詩意在沒有被寫出來的空間之中。也許寫得出的「陳謨」,寫不出的是「Mafar」。

第112頁,陳謨說:「詩歌,派來了詩人將我鬆綁。」相似地,序中提及:「我們沒有明說,但思路竟不約而同地朝向表達性藝術的形式,默認以療癒心靈為要旨。」療癒什麼呢?陳謨沒有像翳陽、一土那樣明顯的傷口,但我讀完他的二十首詩,卻感覺到一種強烈的張力,一種自我與自我割裂的張力、一種肉體與靈魂不協調的張力。

身體的感受和描寫是經常在陳謨詩中出現的元素,諸如〈心的他者〉、〈清晨〉、〈遲舞書〉、〈跎心〉等,肉體在一種無以停止的循環中枯榮,某種難以言明的疲勞總是繞句不去。〈心的他者〉開首兩段如此寫:

「胸膛穿了一個大洞

長軌比地獄還深

把謾罵,譏諷,死屍

堆積如山的的工作

推下去,全都推下去

所謂痛苦,就是銜尾蛇

是一節又一節虛胖

填不飽的夜晚。呻吟,飢荒似的運轉

百年歸老,釀病的過程

吸引火花眾眾的死姿」

假如說翳陽寫「心」是對生命力的重新把握,那麼陳謨寫「心」就是一種無法死去,也活不過來的狀態了——有時是出塵脫俗的無心法師,有時是加勒比海上受詛咒的海盜。

靈肉分裂的症狀初見於〈辡〉,而爆發於〈鏡子〉。〈辡〉的第三節寫出了關鍵詞「心境時鐘」:

「到處也是捕獸器,只要你是人,

你有慾望。你不想謹小慎微地棧於肉體。

上天希望你保持辡證後的無知。

祂說的這種危險的驚喜,你已許諾。

所以設下陷阱讓你踏進的,

是你,是你體內運作的心境時鐘。

你在這類時間線上不停誕生。」

究竟「辡」缺了的是「言」還是「刀」,無從得知,詩人被「心境時鐘」、被「生之慾望」驅使著,在必然埋有陷阱的時間線上重複中伏,如同〈心的他者〉裏的銜尾蛇意象。終於,詩人在〈鏡子〉中爆發了。謹摘四小段:

「你聽不見我的話語,我亦看不透你,你有你緘默的姿態

我寫我的垃圾。這種關係挺好的,合就來,不喜則去。」

「也許我該收起對偶、明喻或伏筆,直接打一拳不是來得更痛快?」

「光線所築構的斷然不是我,手上正摸著的這張臉,我也

不可能證實。就這樣,碎片不不地成長一個主體。」

「每分每刻,我的細胞會不停替換,而你沒有死亡,更不曾恐懼。」

詩中的憤怒和暴力,偶爾也見於〈二三清單〉、〈邀請一名瘋子站起來〉,犀利的詞鋒頗有王兆基之姿。不同的是,陳謨所施加的力,往往陷於棉花之中,始終無法破壞什麼。我想起另一位詩人林閒的句子:「寫詩,為了把纏著靈魂的線都用光。」這與陳謨的「詩歌,派來了詩人將我鬆綁」會否有異曲同工之妙?

我是水底詩社成立初期的見證者之一,總羨慕他們櫃子裡的各種威士忌。記得第一次去葵興參加詩聚(好像是「暴雨使我安睡」那次),他們甚至準備了參加者的詩作小合集(如果沒有記錯的話是即場列印並裝訂的)。三人擁有強大的共情能力,不拘泥於抒情,也不太執著於較量詩藝,一種使人放心的氛圍。大概這就是在水底呼吸的能力吧。