定格一瞬間的瞇眼笑

如今,大導演就坐在我面前,笑著呼出西瓜味的萬寶路薄荷香煙,弄到周遭都瀰漫著煙霧。

是我主動提出要找個地方聊久點的,他便帶我去一間樓上bar。星期二晚上他們在重播球賽,生意不算很多,我們點了兩杯大啤酒。

但最後,酒吧也差不多要打烊。他說我女孩子不要喝了,就拿起我的酒想倒進他的杯內。「唉啊......」他笑著,右手伸到左邊輕輕揉搓肩膊。我問他甚麼事,他說膊頭還痛,於是換了右手把我的酒倒進他杯中。

我笑說:「但你是笑著說的啊」,他聽到,又輕輕笑了一笑,笑得迷迷糊糊、很享受又有點滿不在乎的態度,瞇起雙眼笑,只有畫面,定格一瞬間。

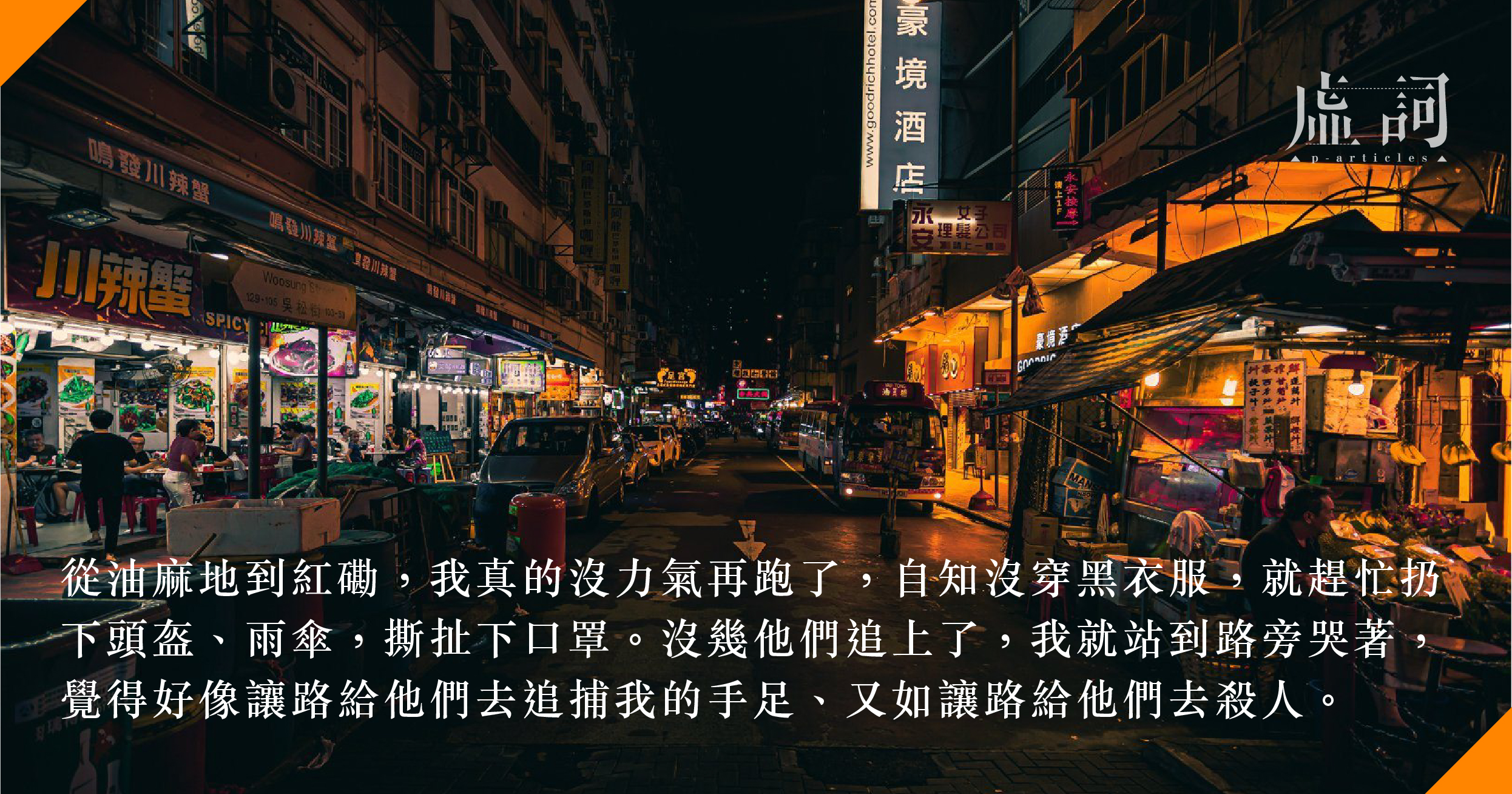

我們在九月七日,一起由油麻地跑到紅磡。之後,他被抓住了,我在一旁痛哭。著制服的人把我推得很遠,直至記者哥哥走過來安慰:「見你喊成咁仲以為拉咗你朋友,原來你哋唔識㗎?」

是啊,我們不認識的。

但是我們一見面的時候,他就交代身體狀況安好,沒有大礙,當日是臉部擦傷所有地上有血。他特地別過頭讓我看臉上近耳朵的傷口,它已經沒有再鼓噪、變得安靜了。他說只是輕傷、很小事,嚇到我真的不好意思。

他叫我不用擔心,看看餐牌想吃甚麼吧。我很高興,反正只想好好約會,好好地跟個男人食個飯。反正今日一切都風平浪靜,至少這裡是。

坐在我對面的他原來讀政治出身,之後還在演藝學院讀導演系,我們本來聊著聊著陳雲和梁繼平,但很快就忘記抗爭。

「知不知道誰是契訶夫?」

我搖搖頭。他笑說沒關係,說他是個俄國偉大的戲劇小說家,其中一套就是《三姊妹》。香港有劇團也仿效了一套。

「你才十八歲,不知道是很正常的啊。」

我尷尬地笑說怎會呢,明明就是我見識少。他還是穿黑衫出來,滿不在乎戴頂cap帽,留著薄薄的鬍子。他以叔叔自詡,說真的好久沒接觸過十八歲的靚妹,我有點不知怎樣自處,也唯有傻傻地笑。我們談到陳蕾,也談到我打兼職做實習,他說覺得女人都是這樣,常常都很趕時間做很多東西,好像廿五六歲就要結婚,之後就甚麼都不可以做。我說,的確是這樣,頗身不由己,至少在很多人的世界裡也是這樣。

他突然問我:「如果你是導演,你怎樣在舞台上令一隻蟋蟀由這裡跳到這裡?」我笑說不知道,想就此推辭,但他堅持要我猜猜。我說「可不可以用線吊著?」

「嗯......蟋蟀是活的、吊不到的。但你是導演嘛,是你決定要不要讓觀眾見到那隻蟋蟀。很多事情,都是你想不想啊。」

我又笑了,喝一口水。越南餐廳的姨姨說差不多要打烊了,所以我們也起行了。走到車站時,我卻很渴望可以繼續寄生在這種夢幻、不真實之中。於是我停下了腳步:「不如搵個地方傾多陣?」

最後一次回頭,他們與我相距五米。從油麻地到紅磡,我真的沒力氣再跑了,自知沒穿黑衣服,就趕忙扔下頭盔、雨傘,撕扯下口罩。沒幾他們追上了,我就站到路旁哭著,覺得好像讓路給他們去追捕我的手足、又如讓路給他們去殺人。我縱是無辜——我不是無辜。

......「符號學就是......你望到這包煙,它告訴你甚麼?」「吸煙不健康。」「但它其實只是一隻腐爛的腳掌,是嗎?這就是符號學」。

他們乒乒碰碰地經過,我像一個定格的顫抖的女孩,成了所多瑪的鹽柱。我想衝出去路中擋著,但我就只是眼白白目睹他們跑去。只有我望著他們急步前進,聽到踩踏的腳步聲,只有我一人與他們。

然後我見到一個黑衣黑褲的逃亡者。

一見到這,我就趕著衝上去,與那些搜捕者同一陣線地跑,邊跑邊喊「細力啲,細力啲」......有人將這三個字譯作”please be gentle”,我覺得是”please do it softly”。

我又笑了,吸一口煙,因為我渴了。

他快要三十歲,卻才剛從演藝學院畢業沒一年,父母催促要成家立室,但他還是吊兒郎當想專注舞台劇。他皺起眉頭,問我:「你覺得點?」

我直接就講了:「在香港搞藝術註定貧窮。」

他聽了就笑,瞇著眼、笑得很陶醉。我不知所措,自覺冒昧失言,只好又捧起酒杯喝一口。今個夜晚很安靜,酒吧沒很多生意,剛好適合只想好好聊天的兩個人。

他們壓低他,又再拉起,並再壓低,而我不能理解他們為甚麼這樣做。明明很想衝前打走,但又無能為力。

「差啲啲,你望住我做一次啦」說罷,他就深吸一口氣,嘴巴圈成一個圓形,閉氣了一陣,之後呼出縷縷煙絲,很薄很薄。我也仿他,還未吸一口完整的氣,就已經嗆到忍不住咳了,他瞇起眼睛笑說:「你的氣管不適應,要多吸煙才可以習慣」。我瞟一瞟食指與中指夾住的煙,它的頭還在微微的燒著冒煙,飄向露台外的街巷。街巷也是平靜的,只有一兩架紅色的士在等客。

記者哥哥慌忙大喊:「你電話幾號!電話幾號!」那個被壓在地上的逃亡者,嘶啞地抖動著喊出了8個數字。「講多次!講多次!」記者哥哥很激動,他拿著相機的手也在抖動。於是那個逃亡者又再吶喊了一次,我急忙抄了下來。

香港是個很細的地方。

如今,大導演就坐在我面前,笑著呼出西瓜味的萬寶路薄荷香煙,弄到周遭都瀰漫著煙霧。我也深吸一口,煙霧衝進我的肺腔,我嗆到了。他盯著我笑,說很久沒見過不會吸煙又要吸煙的人了。

我埋頭抱怨說,自從親眼見到他被捕而自己倖免後,再出來時已沒法再說服自己是「路過」,每次見到警察都很害怕,老遠見到也會馬上掉頭走。但他卻笑說:「咁咪......試下唔好驚囉!」

在過海隧道內,我們並肩而坐,當我輕輕轉頭望向他,就好像在床上輕輕轉頭望向他;的士座位頸托就是我們睡的枕頭。我笑了,學他瞇著眼笑,因為我渴了。

雖然他替我喝了一半,但我也已經有點醉,瞇著眼呼出一口煙,在時光隧道裡側臉望他。我甚麼都不管,我只想就這樣在的士車廂內,讓燈光一格格飛快地掠過我的臉,掠過他,掠過我的車。

他其實不是大導演,不過大家都這樣跟他開玩笑。誰管他是不是大導演?我喜歡就是。

(*

題目為編者所擬,原題為《瞇眼》)