成為貨物

散文 | by 李曼旎 | 2024-11-21

我好想請你把我當作人。可小學老師已經告訴我過,我們都是一樣的貨色。只能被教訓,或修理,然後在這教育的鏈條上不動聲色地被裝配的,貨色。那是在小學三年級的午休,學校原先給我們的宿舍樓因違建被拆掉,於是老師讓我們自己帶上墊子來學校打地鋪。每當午飯過後回到教室,就把桌椅挪開,在教室的最後一排排躺下。我們的小學挨著一整片巨大的垃圾焚化廠來建,那種難以言説的氣味終日傳來,像是會把全部的藍天都焚毀。我躺在地上時,就是這樣呆呆望著融化到玻璃窗上的天空。它看上去多麽曖昧,又多麽可恥,讓人感到親切又感到反胃。我知道自己的胃裡有什麼。食堂冰冷的菜餚,那些乾硬的米粒與被迫吞下的肥肉混合在胃裡,連同生澀的捲心菜葉一起,幾乎要從喉嚨裡一片片爬出來。不過放心好了,我會把它們都吃掉的,并且控制著不會吐出來,因為老師說,不可以浪費食物。

而現在,午飯過後,我們應該安靜下來,老師説,午休的時候不餓可以吵鬧。我們在剛剛被拖把潦草地拖行過一遍,尚還潮濕的地板上,將墊子互不侵擾地鋪開,學習像尸體一樣平臥。這間教室的地板用冰涼的瓷磚鋪成,色彩不很分明,不知道是藍還是綠的顏色混雜在一起,勾兌出一個劣質的春天。它滑溜溜的,在小學生的呼嚕聲與擤鼻涕的聲音裡不由分說地溜走。

春天的最後一天,也許和以往的每一天都一樣。只是平時的老師請假了,換另一位年輕女老師看管我們午睡。或許是出於新鮮,或許是出於對夏天將要到來敏感,有幾個同學不安分地扭動著身體,交頭講悄悄話,破壞了課室裡正在織成的死寂。於是新老師就在那時叫停了我們的午休,從她的喉嚨裡鑽出來的不是嘔吐物,是因怒火而微微發抖的聲音:

「那麼喜歡動,就去操場上動吧。所有人都集合,你們全部都去操場上跑圈。一直到我說停為止。」

「老師,我沒有說話,也沒有動。」

「不要再狡辯了。我知道的,你們都是一樣的貨色。」

我并不是在那時,就馬上明白了「貨色」二字的含義。那天午後陽光刺眼,操場被春末懶洋洋漂浮著的金光環繞,吸進肺部的空氣都撕開成一縷縷。我們排成一列列,如共同運轉的機器部件般一圈圈旋轉著。我忘記自己是何時停下的了,只覺得好像一直跑到後來的生命裡去,像是童話裡被懲戒的女孩,可是帶著我跑下去的卻不是一雙嚮往著的紅舞鞋。一直跑到考高中時的體育考試,老師說,一分就可以壓死三千人,所以我們一分都不可以丟。那一年我練習過無數次八百米,因為缺少合適的放鬆方法,小腿腫漲出粗壯的肌肉。它們的痠痛一直拉扯著我,它們會把我裝配成什麼?它們會問我,我想成為什麼樣的人嗎?

沒有。它們只是告訴我,現在的我已經長大,不用再面對幼時的恐懼。在那座小小的學校,所有人,或者說所有的孩子都是一樣的,我們都一樣幼稚,一樣什麼都不擁有。在那座小小的學校裡我只有記憶,記得一些失去了名字的人,有的人觸碰過我,有的人讓我疼痛。我的小學英文老師長得矮矮的,眉目之間是有一點好看的,像皺縮了的劉德華,即使是在所有人的面目都已經模糊了的今天,我也能像準確無誤地背出一篇要求背誦的課文一樣背出他的面容。我記得他用戒尺抽打我的手,因為那時的我沒有背出一個單詞。我也記得他稱讚我是真正的天才,全班只有兩個,而另一個,是班上一位總是被人取笑的智力有缺陷的同學。那位同學總是考倒數第一名,我則因擅長死記硬背,考過很多次第一名,可我覺得,我們其實是一樣的,而在當時,只有那個英文老師敏銳地察覺到這一點。

我也記得我的小學信息課老師,記得他散發出些微嗡鳴聲的電腦機房。那位老師有著一張標準的中年男人的臉,眼睛藏在鏡片底下,怎麼都看不透。我們在課上學習的,主要是打字,而因為我打字的速度早已夠快,他恩准我不用聽課,可以做自己想做的事。拜他所賜,在那時我玩了很多局快打旋風,學會了用鍵盤操縱角色的拳頭,狠狠砸向那些我想叫他們死的人。有一次他為了示範給班上的同學看,蒙住我的眼睛讓我表演打二十六個英文字母,我感受到他手的溫度,灼熱地在我的眼球外部形成一片微紅。他會對我們嚴肅地說:我會讓表現好的同學坐到前排,就可以離我更近,瞻仰我的聖光。現在回想起來多好笑。可當時卻無比認真,像聽最真的真理那樣,聽他說話。

被評分、被展示、被灌輸。我想我終於明白小學老師說的貨色是什麼意思了,那是在我升上中學又升上高中之後,在一張張試卷中度過自己最年輕的生命,揣摩出題人多過揣摩戀人的心。十四歲的我因考試要考體育,在操場上笨拙地跑過一圈又一圈,十七歲的我又因考試不必再考體育而幾乎終日蜷縮在教室裡:總之,都是為了滿足將我們教育成「人」,這條流水線上的需要。有時候是出成績的機器,有時候是一些器官面目模糊的組合。我在童年最晦暗的角落,努力順應著他們對我的期待,總是乖巧和無聲地,用盡所能貼合一切的標準。

甚至,我還擁有了比他們所要求的還要陰鬱的,關於成為物的幻想,或許就像後來我想,比他們還要殘酷地傷害自己,就是對他們唯一可行的報復。小學時我喜歡,或者說依戀的那個人,我幻想著自己被他虐待,幻想著他往我下身擠入各類黏稠的液體,讓我疼痛,又或許不會疼痛而只是麻木,像死去的豬被灌入冰涼的自來水。那時我才不到十歲,下體還沒有發育出彎彎曲曲的毛髮,洗澡時洗頭水會逕自刺激到那些最幼嫩的肌膚,那也是一種疼痛。青春期時我開始為自己過早的性幻想感到羞恥,但那些疼痛感在後來竟會讓我感到興奮,這樣徹底地被物化。我不在乎他們把我當成什麼樣的貨物了。美麗的、醜陋的、有用的無用的?那次在操場上一圈圈跑步,昏暈的視綫裡我竟看見一個留著短短的娃娃頭的,看上去只有一年級的女孩脆生生地笑,靈巧地翻過一個壘在沙池邊的布袋,我的小學體育老師親暱地拍了拍她的屁股。那個體育老師曾因我的四肢不協調,罵我是他見過最沒有用的蠢貨。如果我看上去乖巧一些,漂亮一些,老師會不會也對我那麽親切?很久以後我才意識到,那樣的親切令人作嘔。

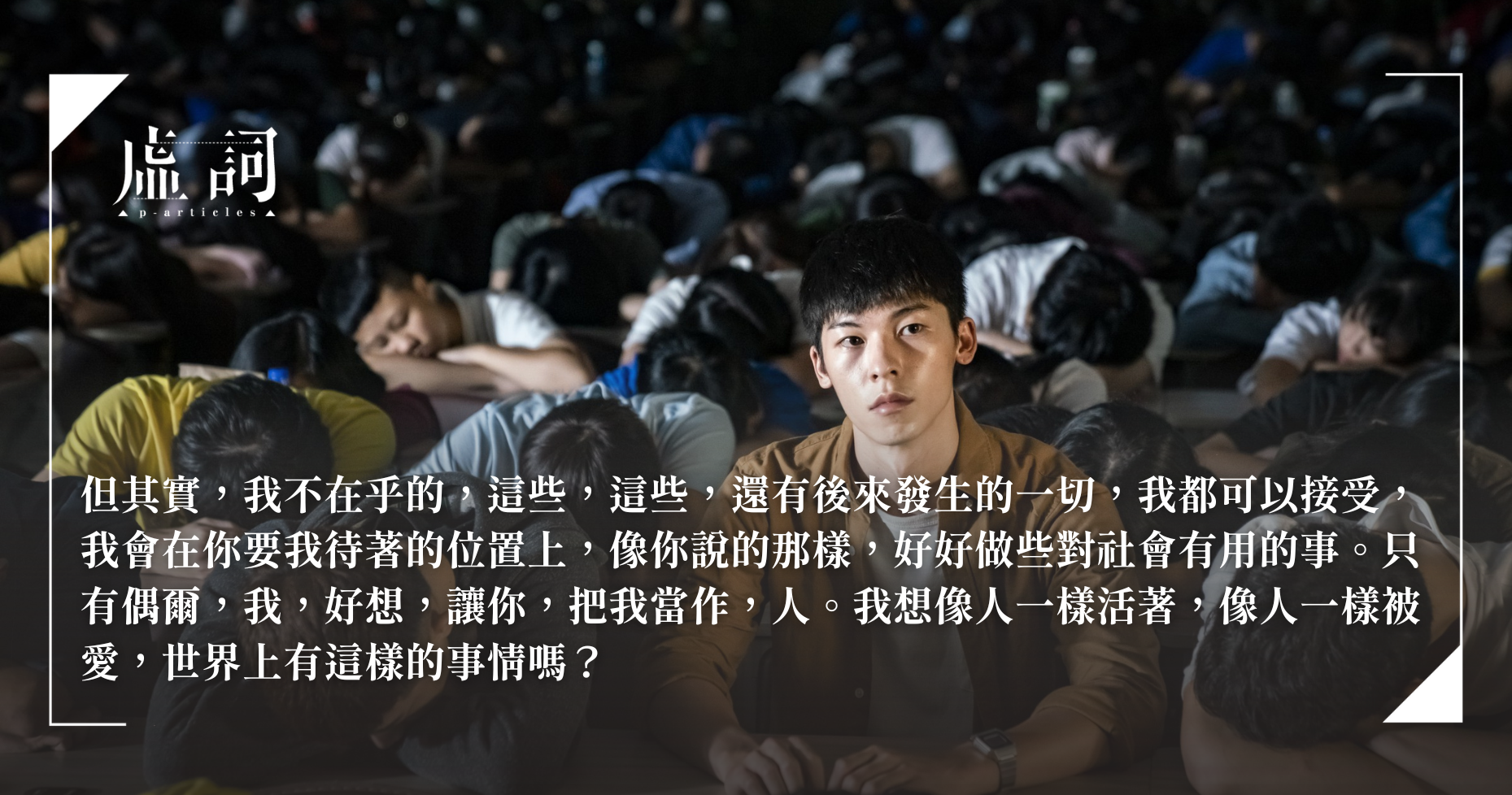

但其實,我不在乎的,這些,這些,還有後來發生的一切,我都可以接受,我會在你要我待著的位置上,像你說的那樣,好好做些對社會有用的事。只有偶爾,我,好想,讓你,把我當作,人。我想像人一樣活著,像人一樣被愛,世界上有這樣的事情嗎?至於人還可以做什麼,我卻沒有奢侈地幻想到更深處去了。我只是會想,我是說偶爾——我們可以停止成為貨物了嗎,如果我們厭倦了活著?