離開拉斯維加斯

散文 | by ⿆卓穎 | 2025-07-12

我的衣櫥裏只有三種顏⾊。可能我越來越像⼀隻貓,聽說牠們看到的顏⾊比⼈類少,也容易被聲⾊挑撥神經。不要標奇⽴異,就能把出錯的機會減到最低。⽩襯衣⿊裙⼦或褲⼦,⿊外套⿊⽪帶⿊⽪鞋,純棉亞麻⽺⽑⼈造纖維,聽從天氣發落,輪流上場。刻板的⼯作配上刻板的衣服,不是理所當然嗎?我的⼯時比⼀般上班族的朝九晚六更長,像⼀頭把腦袋和尾巴拉得長長卻不懂蛻⽪的蟒蛇,⽽我是在其身上的鱗⽚,被牢拴壓縮。出⾨前,回頭環顧房⼦四周,確保⼀切妥當。若碰巧遇⾒晨曦從狹窄的窗⼾灑進來,那就是我認為⾛運的瞬間,於是想在三梢末尾處戴上銀灰⾊的配飾,⾛在路上的時候似乎有份量⼀點,能把胸膛抬起多⼀點。⽼爸以前還在⼯作的時候,常說「⼈靠衣裝」,我⼀直覺得這種想法很迂腐亦膚淺,家裏明明連⼩康都稱不上,卻總是佯裝富貴,把攢了不知多少年的⾎汗錢花在⼀隻勞⼒⼠身上。後來才瞭解到這是資本主義在⽯縫間長歪了的花,要在這個城市得體地存活下來,即使是社會精英的陪襯品,我竟然逐漸也想以相同的⽅式去證明⾃⼰的價值。服裝是⼀種奇特的符號,⽤來把⼈分⾨別類,並與某種為⼈喜好、被對待的⽅式掛鉤。有時在辦公室的洗⼿間照鏡⼦,下意識地整理着瀏海保證它貼貼服服,並把摺起來的⼿袖捲下,重新扣上鈕扣。我與鏡中泛起微微紅絲的雙眼對視,再不知道⾃⼰是誰。

到了午休時分,肚⼦終究不⽢我的無視,咕咕作響,因為我又是以⼀杯咖啡撐過整個早上,包括無聊得使⼈難以忍耐的例⾏早會,往往在各⼈輪流匯報⼯作進度、跟進尚未完成的事項、唯唯諾諾點頭之時,主管當⽇的⾯⾊已經斷定了我們的命運。然⽽今天我完全沒注意到他的抑揚頓挫或說話內容,因為我只被⼀件事困擾着:業主昨晚通知我需要⼀個⽉內遷出,原因是他把物業賣掉了,然後移民。節奏無故被打亂,⼀群⽩鴿慌忙⾛避,⾶到我們看不⾒的巢穴。那麽我呢?開放式單位,時尚裝修包傢電,185呎,$14,500⼀房⼀廳,鄰近地鐵站,250呎,$15,000……但每天吃⼀頓午餐的開⽀接近⼀百元。我打開個⼈儲物櫃,取下左邊胸⼜上的名牌,扔進去。

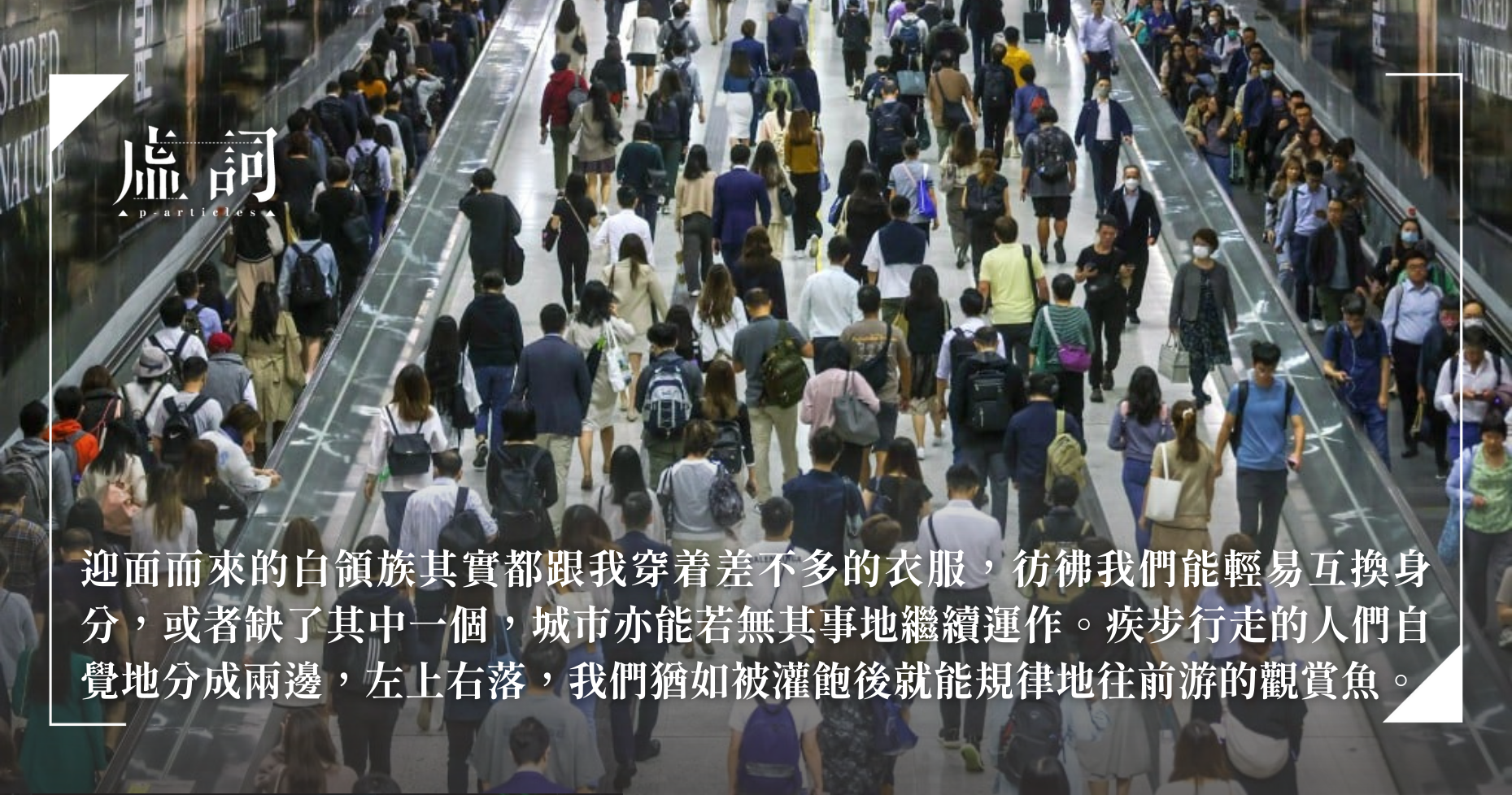

在中環上班,往往覺得置身於⽔族館。尤其是在國際⾦融中⼼(那充滿傲氣的名字),裏⾯的⼈流來游去,在四通八達的⾏⼈天橋和偌⼤空間流動,但始終游不到出去。我時常被深海般的冷鋒包圍,儘管外⾯烈⽇當空。經過被銅臭侵蝕花崗岩外牆的交易廣場、掛上⼀個個滿⽉的怡和⼤廈,再穿過遮打⼤廈和置地廣場時,空氣混合着各店各⼈散發的⾹⽔氣味⽽變得刺⿐(或者只是我的嗅覺異常敏感),但我身處透明卻密封的⽔缸內,也只好學習適應這種不適。迎⾯⽽來的⽩領族其實都跟我穿着差不多的衣服,彷彿我們能輕易互換身分,或者缺了其中⼀個,城市亦能若無其事地繼續運作。疾步⾏⾛的⼈們⾃覺地分成兩邊,左上右落,我們猶如被灌飽後就能規律地往前游的觀賞⿂。《離開拉斯維加斯》裡的 Nicolas Cage 飾演⼀個酗酒的男⼈,酒癮發作的時候會發抖痙攣,失去理智。明知道會⾛向消亡,他還是千⽅百計要喝酒,無論後果有多痛苦,甚至無家可歸。他溜進沒有時鐘的賭場,晝夜不再分明,⽢願為酒精帶來的快感⽽不顧性命,更遑論時間流逝的憑證。此等墮落的⾯相讓⼈不敢直視,但沒有表徵的⼼癮更為可怕,眼前的所有⼈(包括我⾃⼰),都是對按部就班的⽣活上癮,眷戀⼀種病態的認同感和安全感。活在比賭城更⼤更無邊際的國度,你欲離去,卻不知還能去哪裏。

甫踏出商場的玻璃幕⾨,⼀陣悶熱的風吹來,混和煙草的氣味。銀⾊的垃圾桶旁邊總站着數個⼈,他們不⽌息地抽煙,彷彿有許多不能⾔喻的事情只得依靠不停燃燒煙絲去解決,去把它們⼀併銷毀。我不抽煙,因為不想煙味殘留在衣服身上,也不想多了⼀個要被同事拉到⼩巷寒暄,聊着別⼈八卦的場合。⼈們說不要與同事做朋友,我是認同的,但與我⼀同共事的P是個不拘⼩節的年輕男⼦,他總是默默把份內事做好,⾯對職場上的齷齪之事也能處之泰然,或只⼀笑置之,讓我相當好奇他的過去。在他入職後半年多,我們才有⼯作以外的交流。有時週五下班後,我們會到附近的 Liberty ⼩酌⼀杯,在微醺的情況下我也願意透露⼀點點的私⼈事,或者只是想趁着喧鬧的環境下扯⾼聲線說話,達到⼀洩⼼頭之憤的作⽤。輕晃着⼿中的酒杯,我們常偷聽旁⼈荒誕的對話,例如把名牌領帶稍微解開的男⼈如何胡謅着故弄玄虛的話,與站在身旁的女⼦搭訕,然後我們會交換⼀個眼神,看着彼此泛紅的臉竊笑。

「這些⼈⼤多虛有其表,卻可能比我們賺取多幾倍的收入。」

「不過上天也有公平的時候,你看我們站在這裏,也是⼀副⾦融才俊的樣⼦啊。

「你想成為他們嗎︖」

「想啊,有時候。」

「好想試試⼀無所有的感覺。」

「為什麼︖」

「那就得放下無謂的顧慮,很刻苦很專注地幹活,別無他選。」

曾經寫過⼀封信,想過寫完當刻就把它燒毀。也想把全滿的紅酒瓶砸向玻璃窗,酒如⾬降下,碎⽚散落⼀地,讓家裏縈繞迷⼈的葡萄、櫻桃、⾁桂⾹氣。我總想像⼀些現實裏沒有膽量做的事情,但我們始終都是西西弗斯,只能頑強地推巨⽯上山,深信能以努⼒蔑視命運的厄難,即使犧牲了⽣命中的時間。我⼀直往上⾛,氣喘呼呼地來到連接歌賦街和荷李活道之間的善慶街。在長樓梯隨意坐下,抬頭有細葉榕的樹蔭,似乎⼀直在等候我的到來。我呷⼀⼜⿊咖啡,再從⼜袋掏出⼀顆與⼿⼼同樣⼤⼩的飯糰。午飯時段只剩三⼗分鐘。既然⼤費周章做⼀尾離群的⿂,應當想像⾃⼰是快樂的。儘管轉眼過後也得游回去,復以毫無破綻的笑容說着:「你好,歡迎光臨。」