阿肋路亞的嘆息

「大約十年前,我愛上了藝術式的基督教——特別是天主教。」 芥川龍之介《西方的人》

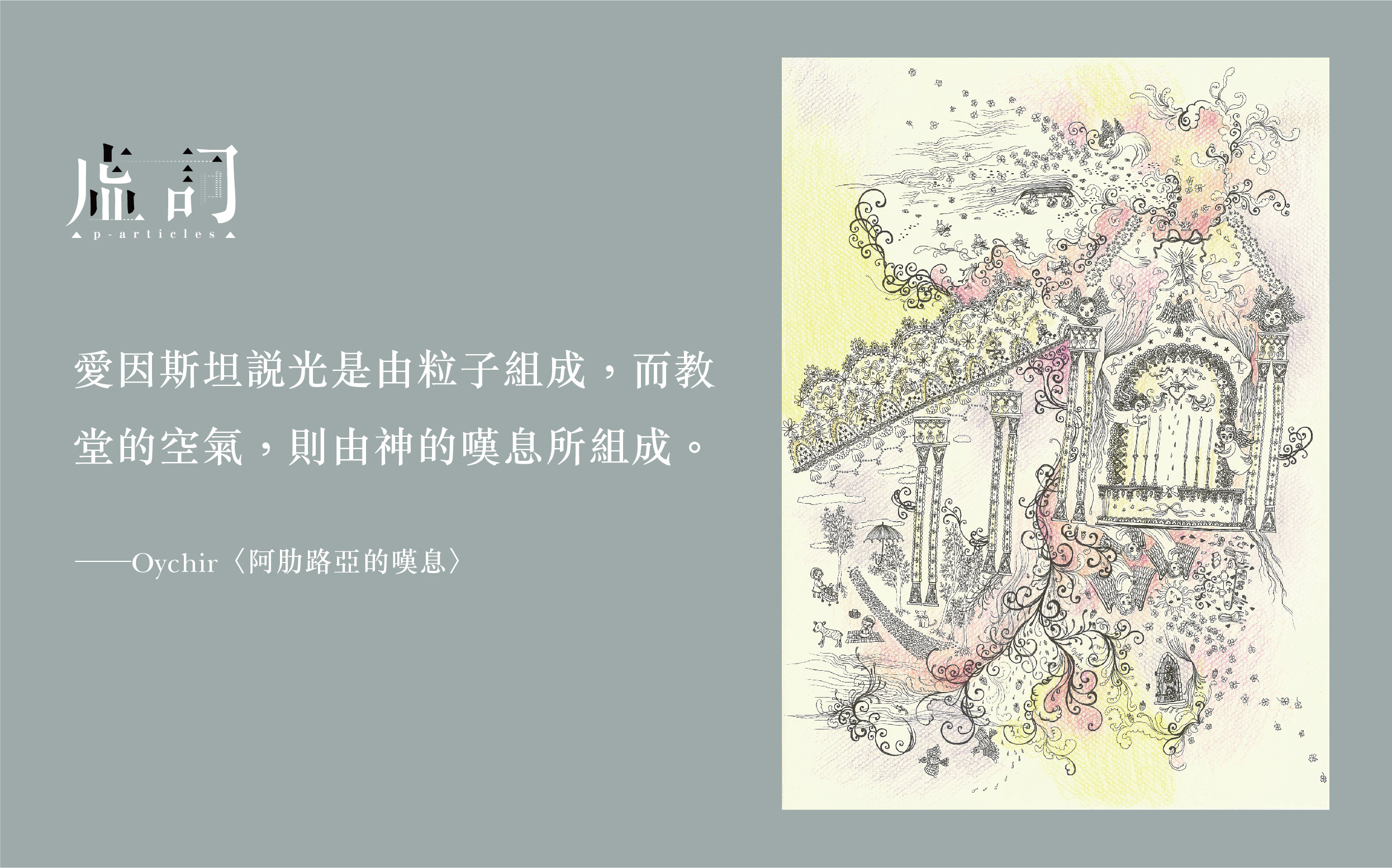

我絕不會放過任何和教堂約會的機會,教堂作為建築物尤其是巴洛克教堂,本身就是藝術,一個模擬的天國,單是這點已經夠浪漫,而且展示的模式還如此地完整無瑕對稱,完璧得像一齣芭蕾舞劇。自然光由藝術的天花灑落,能看到光線中塵埃以天使羽毛的速度在空中徘徊,如果是歌德式教堂的話,那個光線指出的則是往天國之路。當我仰望中間十架,想著記有天國子民的生命冊,會在心中向神問各種問題,例如「祢究竟在哪裡?祢可不可以是真的?」又會思想例如愛因斯坦說光是由粒子組成,而教堂的空氣,則由神的嘆息所組成。教堂之所以是教堂,因為裡面養住光、住著神,「太初有道,道與神同在,道就是神」。彷彿像「道」、「平衡」、「原力」⋯⋯令「不可知論者」也變成哲學名詞。這般在教堂胡思亂想魂遊太虛,往往又是一個下午。

當然不會次次約會也如此順利,例如一次被困紐約,雨中逃逸至一家自稱向巴黎聖母院致敬的歌德式教堂,想要遙遠掛念雨果的《巴黎聖母院》,想要再在畏高驅使下再次爬上鐘樓。邊避開地上水窪邊快步踏上門前石階,收起歌德蘿莉雨傘,拍走大衣上的雨水,企圖要有配得上教堂的整齊。可惜,走在這沒有年歲的磚塊、鋪着沒有年歲的木牆、東施效顰的懷古暗燈⋯⋯沒有鐘樓,取而代之竟然是鋪了撞色木片的升降機,一陣如在蘋果電腦中安裝微軟視窗的嘔心暈眩,連一向在教堂許三個願望的慣例也免了,反正在不純潔的地方許,一定不會實現,甚至變成詛咒。

在教堂作為模擬的天國裡,信徒會做儀式,回想某次在巴黎聖母院,剛好有崇拜,我隨即混入信眾之中湊合同唱法文聖詩,管風琴以高純度的天國語言,帶領歌聲繞上去歌德式尖頂天花,是與神的電話線、紅線。另一次在澳門,混入花地瑪聖像巡遊,先在玫瑰堂參加完彌撒,後隨聖母像巡遊至主教山,我左襟上戴著象徵朝聖者的聖米歇爾山貝殼,右手一串意大利粉紅珍珠玫瑰念珠,口隨信眾唸頌「萬福聖母瑪利亞,您充滿聖寵⋯⋯」唸完中文又唸葡語,聖詩唱完中文又唱葡語,來來回回重重複複不知了多少遍,在彷佛永恆的重複吟誦之中,會否一層比一層失去意義、空隙、裂縫、鴻溝,但知道是口腔漸空洞乾澀,感情被字詞所困。而種種通勝英語般音譯的哈利路亞、阿肋路亞、以馬內利、厄瑪奴馬、阿們、阿孟⋯⋯會否因為語言、音調、口音等做成翻譯誤差,字義脫離音節而答錯線。雙手又該合十祈禱還是握拳祈禱?若畫十字一時左右不分而打錯密碼,會否如羽毛筆簽名時漏墨或忘了吹滅生日蠟燭般的不吉利。巡遊至疲累的黃昏時刻,遠望隊伍前頭的聖像,記念聖母在花地瑪顯靈,又會否只是牧童中暑對媽媽投射的幻覺,或是精神科醫生的發現,腦腫瘤壓住腦區神經網而看到的異像、啟示。

種種儀式又需要用到種種道具,說到上述這些聖像,若只計聖母,在我書桌頂的小聖壇就有:花地瑪聖母、聖路加聖母、手抱耶穌聖母、馬槽聖母、夜光聖母、不夜光聖母、一字眉聖母、變色絨毛聖母⋯⋯配上小天使像、七個燭台和許多祈禱蠟燭,另外也收藏了好多聖相好多玫瑰念珠和一個棄教者的紀念洗禮娃娃。這些物件的意義和教堂作為建築物,詩歌經文作為電話線,都是一套美好可愛的念頭,概念的藝術,歷史悠久的品牌,只是受眾客戶是信徒還是神?

若果從教堂、聖物、儀式中抽出神的部份,會剩下甚麼呢?

機會又來了,我特意穿了像受洗儀式穿的白色蕾絲裙,戴上粉藍色心形玫瑰念珠,前往薄扶林的一家假教堂,一家百多年歴史由法國傳道會建的小教堂,但如今只有一個被抽走了「神」元素的空殻,一個用錢就可租借的場地,連點蠟燭和領聖餐都不准許,許多非信徒的人都喜歡來舉行婚禮,門口還每每堆住旅遊巴,上一個時段都未完,下一個時段的旅遊巴已經魚貫到達,都幾無格調。在這個教堂內的,是嫁給宗教、嫁給愛情還是嫁給幻象,簡直就是充滿誤會的初戀,一個曾經在教堂廚房以未受洗的身份,像乾子彈酒般乾掉銀盤上一圈聖血的畫面又立時重現眼前(事後還胃痛),沒有一家教堂能更反叛了,比耶穌會教士(Jesuitical)還更狡猾。難道只有我感到奇怪嗎?大家看上去都多麼入戲,恨不得馬上直走到最前排,一屁股坐下去,近乎尖叫的高呼阿肋路亞,來掩蓋一切的曖昧、鄉愁和嘆息。

「⋯⋯聖靈親自用說不出來的嘆息替我們禱告。」羅馬書八章二十六節

(Oychir 繪圖)