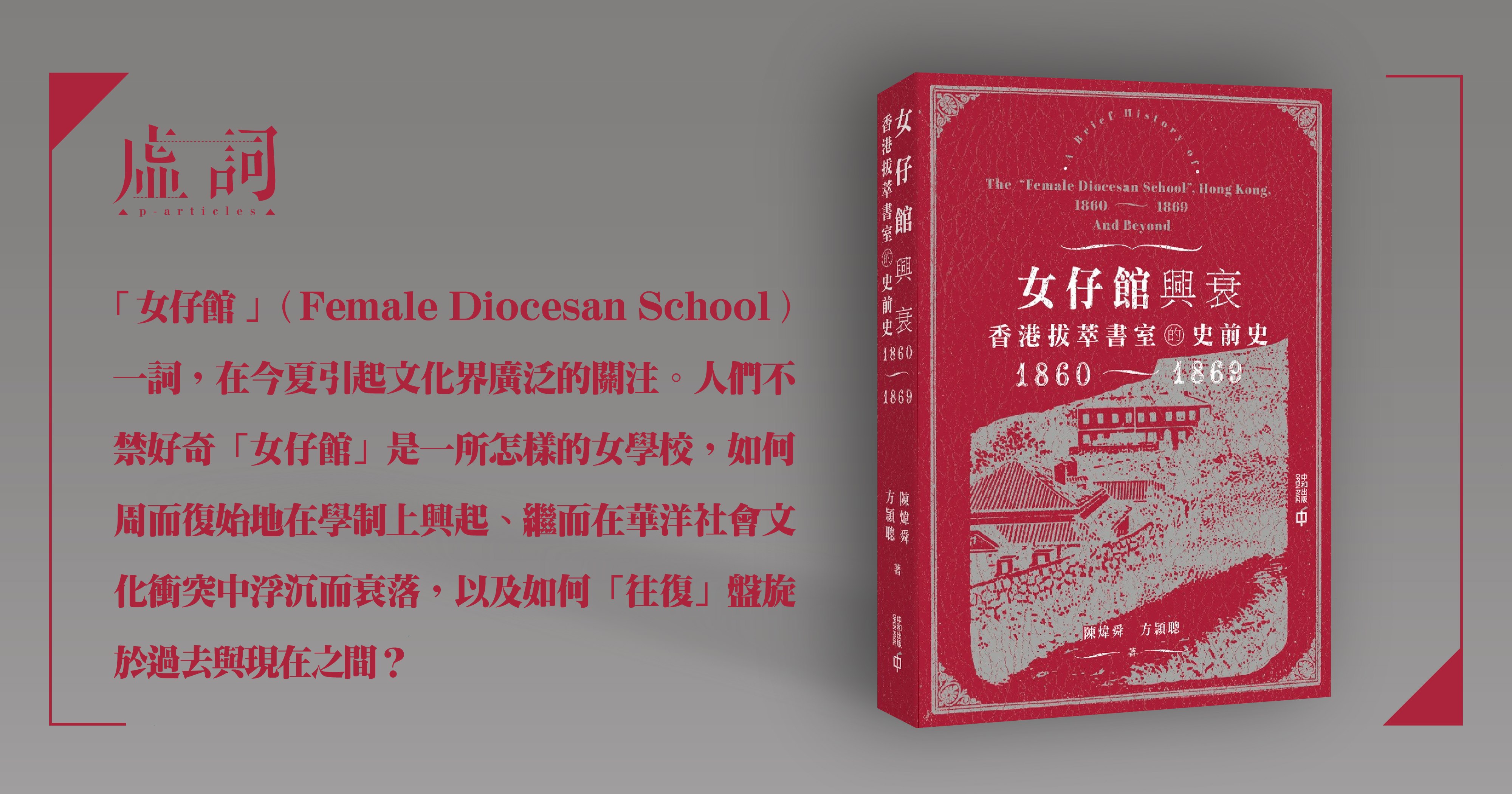

至道從來不遠人:評《女仔館興衰:香港拔萃書室的史前史(1860-1869)》

「女仔館」(Female Diocesan School)一詞,在今夏引起文化界廣泛的關注。人們不禁好奇「女仔館」是一所怎樣的女學校,如何周而復始地在學制上興起、繼而在華洋社會文化衝突中浮沉而衰落,以及如何「往復」盤旋於過去與現在之間?

此書的著者陳煒舜(主筆)和方頴聰(蒐集材料及審核文稿)擁有「好古之靈魂」,以女仔館的兩個直系後裔――男、女拔萃書院於1955年至1959年間就創校時間發生的爭論為起點,在校方文檔紀錄的糾結中,不僅「往復」於1860與1869兩個年份,更「往復」於校內世代口耳相傳的軼事及所蒐集的大量罕見史料之間,經過反覆的思辨及考究,不斷地追尋歷史答案,進而逐一論述、結集成書,依次為楔子、上編〈女仔館始末:香港早期雙語教育史的一隅〉、中編〈女仔館餘緒:香港早期女性教育的進程〉與下編〈女仔館記憶:兩所拔萃書院的早期歷史敘事〉,合計四編十章及附錄九篇。篇章涵蓋了女仔館成立之經過、1869年曰字樓孤子院之繼立、1892年曰字樓之轉型男校、1900年女拔萃之成立,乃至兩所拔萃對其共同或各自創校年份之爭執,以及兩校在不同階段的歷史建構與集體記憶等課題。著者費時十七年,從歷史的浩瀚煙波中找尋關於女仔館的「片語隻言」,遠遠不止是出於自己年少時的好奇心――解開熟悉男拔校史的前校長施玉麒牧師(Canon G. Zimmern)與女拔萃前校長西門士夫人(Dr. C. J. Symons)有關創校年份爭端之謎,更蘊藏著史學家的人文關懷之心:為女性或混血兒群體――或更準確地說,為歷史上一群被忽略與遺忘的群體還原真相,更圓了施牧對兩校「共同淵源說」的夢。這也是盤旋在著者心頭多年的「最終極歷史」(ultimate history)的夢想。

一、不尋常的研究意義

首先,此書的研究意義頗不尋常。在年代久遠、史料匱乏的情況下,著者細緻勾勒出1860年至1869年間女性接受雙語教育的經過及困境,同時也描繪出當時因開放各口岸而帶出的歐亞裔非婚生女童教育問題及其尷尬的社會身分。至為重要的是,此書為區域性女子教育研究的案例作出了重要的史料補充。

由於香港歷史研究的傳統方向使然,有關女性教育歷史的著作極為罕見,特別是殖民地政府上層女性與歐亞裔女性群體身影,更鮮有道及。從女性主義的表述語境來書寫香港地區女性歷史的論著寥若晨星,早期僅有Maria Jaschok與Suzanne Miers合編的Women and Chinese Patriarchy: Submission, Servitude and Escape,以及葉漢明《主體的追尋:中國婦女史研究析論》等。其中部分篇章集中於妹仔、童養媳、新界客家農婦,以及保良局的保護婦孺措施等,較多的是從人類學歷史的角度進行討論。雖有零星的著作如S. Hoe 的 The Private life of old Hong Kong: Expatriate Women in The British Colony, 1841-1941,描述了一群上層白人女性的長舌婦形象,與其推動早期香港女子教育、摒除社會陋習的言行大相逕庭。訖於近年,兩所拔萃、協恩女校、庇理羅士女子中學、聖士提反女子中學等校史紛至沓來,可惜限於體例,只有個別通論式的著作綜述了二十世紀的香港教育發展。至於開埠初期一群西方遠道而來的女傳教士如何努力推動本地女子教育之發展,似乎仍未得到人們應有的關注。

綜觀十九世紀末,女學在教會的推動下高調開展,卻因社會上的種種反對聲音戛然而止;女仔館成立之目的,雖是為當時聖保羅男校培養具潛質的賢妻良母,但也是當時華人社會一種主流基調。清末的中國社會,不少有識之士開展民族自強的運動,主張必先強其家室,才能使國家強大。當西方傳教士或教育家來華,宣教之際,目睹中國女性教育長久桎梏於傳統「男尊女卑」的觀念及社會陋習中,提出賢妻良母觀,以西方基督經籍將女性教化、訓練成有信仰的基督徒,冀使其與西方文明接軌。然而,英國海外傳道會(The Church Missionary Society)及女子協進會(The Female Education Society)主理下的女仔館,卻在中西文化差異、乃至民智封閉未開的情況下遭受阻礙,以致停辦。女仔館結業不久,小俾士(George Piercy Jnr.)擔任曰字樓孤子院的校長。而小俾士之母溫樂鍾(Joan Wannop Piercy)早年便在廣州先後創辦淑正女學(1853年)與懿群女學塾(1862年),也同樣遭到反對女學的守舊之士阻擾而功敗垂成。回觀1864年,由於華人社會認為女生學習英語而道德淪落,成為涉外婚婦、洋人外室,繼而引起女仔館的風波,乃至該校受到華洋社會抨擊,決定停止華籍女學生的英文教育。比對之下可以大膽推斷,這種狀況似乎尋常不過,只是其中因由難以啟齒言明。然而,這卻令女仔館甚或其後曰字樓孤子院的校政發展遭逢困境。

關於這方面,著者還參照了同時期的其他女校――如畢士泰(S. H. S. Baxter)諸校、太平山女館、天主教諸女校以及新加坡聖瑪格烈學校(St. Margaret’s school)等之辦學經驗,加以佐證。進而言之,著者以1864年的醜聞與風波――女性「英語」教育的流弊,以及伊頓校長(Ms. M. A. W. Eaton)遇襲導致女仔館停辦――為切入點,這是一個嶄新的視野,「英語」教育是十九世紀香港的華洋社會種族隔離的一種標記,甚至是作為族群研究的一種史學工具。這個歷史事件的偶然性,卻推延了拔萃女書院的成立,乃至過去一個半世紀的女子教育進展歷程。

雖然如此,教會所辦的女子學校不僅突破了中國傳統以來的家庭教育模式,其新式的學堂辦學模式也對華人起到了示範作用。加上各傳教團體不斷通過各種媒介宣揚女子教育的主張,引起近代華人社會對傳統女性教育進行全面的檢討。本書中編〈女仔館餘緒:香港早期女性教育的進程〉追溯了1869年後曰字樓孤子院的學制以及其發展,同時呈現了1880至1900年間莊思端(Ms. M. E. Johnstone)等逐步接收女學生的努力。影響所及,政府終於在1890年刊登憲報,確定「不論任何國籍,女子皆來學」,並成立了「國家中環女書院」(The Government Central School for Girls,即今庇理羅士女子中學)。二十世紀伊始,新成立的拔萃女書院、聖士提反女子學校、真光女書院等紛紛開展收取女生,女性雙語教育自此發展至今。

可惜的是,過去香港教育史的有關紀錄雖有年鑑、藍皮書、檔案、公告等資料,卻缺乏綜合通史論著。香港歷史研究自1980年代開始方興未艾,一如雨後春筍,但還有很多檔案或未開放,或流落海外,亟待挖掘。兩岸四地的女子教育通史極少有紀錄香港的部分,一來因史料難徵,二來可能因地緣文化差異而難以吸引眼球。故此在教育文化史、尤其香港女性教育史上,本書是一項「破天荒」的個案研究。從宏觀角度而言,書中就早期香港的歐亞裔族群、女子教育、中英雙語教育、女傳教士(女子協進會)以及華洋文化融合等方面,皆作出了深入的探討。

二、發現芳蹤的治史方向

從婦女史的研究意義來看,作為男性歷史研究學者,書中不乏流露出對早期女性教育家的同情及惋惜之情。至為明顯的是,其在〈後記〉中以〈曰字樓女館紀事詩六首〉分別表達了對早期女仔館辦學作出努力的女性,如莊思端紀事詩曰:

兼顧曰樓非偶然。思文厥德復思端。

美陂都隱芳蹤盡,長憶純陽辛卯年。

早期女性研究多從重拾女性失落的碎片出發,為一群被歷史遺忘的群體作紀錄;如著者為女性作傳,蘊含身世與今昔之感,使得考據繁冗的學術著作在閱讀時讓人凝住心神,盪氣迴腸而有忘倦之效。書中不乏記載各類女性如會督夫人、女校長、學生、孤女等的生平事蹟。例如有關畢士泰的資料極為罕見,其人雖早逝,但意義深重。著者蒐羅材料,考究其事蹟並題詩曰:

傳經瘞骨粵洋濱。至道從來不遠人。

曰字樓頭休誤認,勞心與我本殊倫。

――為年輕的、遠道而來的女傳教士及教育家努力溝通中西文化、最後病歿香港的故事留下了深情的歷史註腳。書中以人的歷史為中心,不厭繁瑣地加以考究,絕非消閒之趣,令讀者在神往的同時,也借古撫今。筆者不禁想起了晚年的陳寅恪在雙目失明之際寫下了《柳如是別傳》上、中、下三卷,引起文史界震撼,為其「著書惟剩頌紅妝」以贈來者之心而肅然起敬。

三、「往復」間通古今之言

由於本書重於考證,對史料對勘互證,增訂補遺,承乾嘉樸學之風,頗有史家陳寅恪治史之習。樸學對音韻、訓詁本是嚴謹,對於取材的原則是寧詳勿略,因此形成此書的特色,是見微知著、因近及遠的治學功夫。從一個小的問題,漸次展開,盤旋於「往復」間,引出具普遍意義的結論。從1994年擔任男拔萃校刊《集思》主編,從認識施玉麒牧師推行平民化校政,重申有教無類、中英並重的創校精神開始,著者與施牧雖相隔天人,卻透過歷史檔案而獲得一種非常特殊的情感交流。因此,著者總結客觀的史料,對當時的面貌全方面進行透視,並平衡主客體交融,恰如其分地呈現歷史「真」相,這也正是傳統史家司馬遷所謂「究天人之際,通古今之變,成一家之言」的現代意義。

每個時代都有難言之隱,不乏以晦澀難明的言詞進行敘述的情況,而著者會對這些「難以言明」的線索進行追蹤,並力求還原真相。例如由費瑟士東校長(Rev. W. T. Featherstone)於1930年編纂的校史,及施玉麒牧師與西門士夫人之間「欲言又止」的「蛛絲馬跡」中,著者感受到施牧的「有口難言」而展開跨時空的探究。從本書放眼於著者的其他相關作品,這種「究天人之際」的本領在其為施牧繼任者郭慎墀校長(Mr. S. J. Lowcock)所寫的悼文中可見一斑:

乍望之下,鼻唇之間好像銜著一枚港式點心。這些造型看似滑稽,卻似中國文化中充滿熱烈喧鬧的飲食符碼化解了英式的冷峻和肅穆。一聲「蝦餃佬」,足以使種族文化、地域和歲月的塹阻消失於無形。[1]

從感知歐亞裔校長如施玉麒和郭慎墀怎樣致力溝通中西文化開始,著者往後多篇文章的關注點在於「真正世代為香港人」的本地歐亞裔群體,指出「混血兒才是地道的香港人,不像外來的外國人,也不像本地華人口口聲聲說自己祖籍新會、南海、順德、開平、甚至客家」。故此,本書中亦對相當多的歐亞裔人士,特別混血女教育家、女學生群體的活動進行查究,在本地學者施其樂(C. T. Smith)及S. Hoe研究成果的基礎上作了深度的補筆。

這些女性作為本地教育先驅者,1850年前後隻身來港傳教、提倡女子教育,改善了早期華人女性的社會地位,促進了她們的獨立意識。在「後殖民地時期自我書寫」之際敘述多元文化環境中的香港歷史,總合東西文化交匯之複雜性的混合群體卻是必然的方向。正如著者〈後記〉所言:「向世人展現家族史中的一些不起眼卻意義重大的角度」,在今天依然具有強烈的現實意義。歷史敘述雖講求有距離感的客觀分析,但若主觀判斷遇上豐富的線索和全新的知識,解讀一個歷史事件的時間越長,事情的真相就越能浮現。一代歷史界泰斗余英時先生曾指出:「史家最重要的本領事能夠設身處地重演古人的思境,真正地懂得了史事中所蘊藏的思想,則該史事何以會發生也就豁然呈露,無所遁形了」。[2] 本書主筆在敘述當中就呈現出這樣的史家本領,讓一件件遺落在百載前的咸豐年代、原本塵封已久的事件,如今都「無所遁形」了。

四、顯微鏡下的史料應用

在閱讀此書的每一個細節時,都能深刻感受到一樁歷史事件的來龍去脈在顯微鏡下如何被檢示、驗證。這顯示出著者治史態度嚴謹,心思縝密。在豐實原始史料的解說下,彷彿親臨到那個歷史時空作一有距離之觀察紀錄,並闡釋相關事件。如書中採用了大量英國海外傳道會及女子協進會等宣教團體的會議紀錄、來往書信、期刊及木刻畫等罕見的史料。不少史料的內容字跡各異,甚或紙質因久遠年代而褪色,模糊難辨;兼以行文艱深,掌握箇中旨意極費心神。即便有些材料如今已有可查讀的電子檔,然材料散落海內外各處,收集絕非易事。支離破碎的史料得以徵引應用,組織串連起歷史事件的前因後果,足見著者的撰寫功力。

此外,著者在徵引這些材料時,不吝並列英文原文及中文譯文,鉅細無遺,便利有興趣者日後繼續追查。史學家馬克布洛赫(Marc Bloch)指出:「一件文字史料就是一個見證人,而且大多數見證人一樣,只有人們開始向它提出問題,它才會開口說話」。[3] 茲略舉一例:聖公會施美夫夫人(Mrs. Lydia Smith, née Brandram, 1819-1904)來華傳教,在寧波、上海、福州、廣州等口岸創立女校,近代著作不論教育通史或婦女史的記載皆人云亦云,直接以「施美夫夫人」稱之而不作任何考究;著者卻認真考證其生卒年份及事蹟,極具參考價值。在這個意義上,隨著本書中大量珍貴史料的發掘與面世,補寫或重構早期女子教育史所缺失的重要部分,指日可待。因此,著者在這些史料的「往復」間,融匯貫通,既解讀了當時人們的想法,又賦予史料以現代的生命,最終於一百年六十年後的當世,使兩校有關創校年份的爭議達致共識,還原歷史真相之餘,同時也解開了歷史的謎思。

總而言之,如上述之治史態度,除了刨根究底、嚴謹比對不同文本的材料,進行互相佐證外,著者的寬容也令人動容,表現出「以天下為己任」的一代知識分子之人文關懷。如著者多年前的《被誤認的老照片》一書中,雖為查證清末民初的名人真貌或「八卦」往事,卻也一一表現出其對歷史材料無比嚴肅的考證態度。考證這些瑣碎日常的名人軼事,表面上「聊做無聊之事,以遣有涯之生」,骨子裡卻是從亂世中的不堪,拼湊出大時代更完整的歷史面貌,並公正地為被遺忘的一頁進行補闕。如今「歷史潮流不可擋」,當一個城市處於更替或轉換中,重拾歷史的碎片再行黏接亦成為迫不及待的暗流。本書之出版,正是這種把歷史的碎片重新拼貼,還原並補充早期香港史及教育史上缺失的一頁;同時站在社會文化史角度,使處於邊緣或從屬地位的女性群體及歐亞裔群體得以重新被發現,尤為關鍵的是他們在歷史中的角色重新獲得審視。本書主筆由文而史,因此史料考辨之際多能得其知識體系之助益,融會貫通,他山攻玉,偶或「以詩入史」,從引人入勝的視野論述了女仔館興衰更迭,展現出一道精彩絕倫的香港史縮影。大量的相關歷史材料,或膠卷、或期刊、或其他材料,都藏於「極寒之地」――香港大學馮平山圖書館內的香港特藏部,依然有待發掘與研究。其對面是聖保羅書院及飛利女學校舊址所在地,幾步之外則是般咸道9A號上的女仔館舊址,道上處處承載著歷史的故事。在時代的變遷中、歷史的碎片中解讀其「變」,從來「至道不遠人」。

[1] 陳煒舜:〈我所知道的蝦餃佬――敬悼郭慎墀校長〉,www.dsoba.com (瀏覽日期:2021年8月20日)

[2] 余英時:〈自序〉,載氏著:《史學與思想》(台北:聯經出版社,1977年),頁7。

[3] 傑菲里.巴勒克拉夫:《當代史學主要趨勢》(上海:上海譯文出版社,1987),頁56。