時代的流亡者——談《卷施》中的救贖觀

書評 | by 謝家誠 | 2019-12-06

「在這歪曲的世代,我們都是行旅在外的浪子。縱然心死,還得生存。世人俱迷惘,因此人需要救贖。」

這是《卷施》書封上寫著的一句,道出了每一個人最根本的生存處境。生於亂世,心中依稀傳來一把聲音,質問生存的意義。從沒有選擇權地被扔到世上開始,每個人都是從伊甸園被放遂的浪子。心靈在罪惡環繞的世上被強暴、殺死。你感到迷惘,沒有昐望,因此需要救贖。

勞緯洛的《卷施》關注的是人類永恆的命題-救贖。他用一種詩化的語言,亦如一首組曲一樣,伴隨着豐富的音樂性,奏出每個人內心中的原有的音樂,或許可以稱之為「詩小說」。維珍尼亞.吳爾芙在她著名的學術論文《狹窄的藝術之橋》中指出「所謂詩化的小說決不局限於個人之間的關係。它將表現人與自然、人與命運之間的關係,表現人的想像和幻夢。它將採用不協調因素的奇異混合體-現代人的心靈-的模式。它將表達人的心靈與普通的觀念之間的關係,以及人在沉默狀態中的內心獨白。」《卷施》在這種意義下,表現了顧城般的詩化文字,穿梭在夢境和人世和異境,試圖用非個人化的語言,加上人稱互換就如《靈山》中的我、你、他和她,讓「作家」、「棋手」和「畫家」在台上獨白,借此描寫人類內心中對救贖的追求。

《卷施》分為三章:〈作家〉、〈棋手〉和〈畫家〉,分別對應三部作品:太宰治的《人間失格》、夏目漱石的《從此以後》和《草枕》,可以理解成作者對這三部作品的再創作。《卷施》如何把三個故事串連?這讓我聯想到維珍尼亞.吳爾芙的《到燈塔去》中的三部形式,從中可以看到她對曲式學的運用。西方音樂的曲式學有一種基本三部形式,樂章的排列方式是「A-B-A」。A所代表的是第一主題,而B是第二主題,亦稱對比部(一般作用是和第一主題形成對比),而A'是第一主題的再現(往往是第一主題的變奏)。這會是一個很好的形式讓人去理解《卷施》在三章中的主題。

「作家」:自毀的零餘者

正如《卷施》的序中有提到,《卷施》是作者「自我審視的筆記,超脫現實的幻想曲」。而這也呼應「作家」、「棋手」和「畫家」三者所反映的救贖或信仰觀。「作家」自覺為俗世的「零餘者」,有着濃厚的鄉愁,渴望找到精神故鄉,這鄉愁在他回鄉探親目擊外婆離世後越發強烈,首次感覺到死亡的接近,並聽到死亡化身般的她的細語「你願跟我一起殉情嗎?」。「作家」鄙視世人為了生存捨棄精神價值,在回到城市後不再到大學繼續文學研究工作,整天只是看書寫作和喝酒,更認定收留他的少女為他所追求的真理。「作家」的自殺是注定的。從他目睹外婆的離世,他已深知他只能以死亡為歸宿,而以死亡為歸宿的代價是他失去了所有的生命力,在瘋狂的狀態下沉醉在跟收留他的少女的愛情中,這愛情是幻想的,如泡沫般,但同時是「作家」無可奈何的沉淪。「作家」一步一步走向滅亡,從「作家」遇見邀請他一起殉情的少女,再投身於少女給予的虛偽的愛情中,直至望到自己的文字被竄改出版,到最後所有世俗和真理的矛盾在撞見(也是必然地)少女跟一名男人性交時爆發。之後等待着「作家」的只有死亡。「作家」只能去找那導致整件事情開始的因-讓他一起殉情的少女(同時是「作家」人生的果)。她如夢囈般出現在作家的意識,在作家失卻對人世的希望時再度現身,和作家走到小橋,投入永恆的死亡。對「作家」而言,救贖也許並不存在,在他尋死前的一刻,「我掩着自己的耳朵。你沒有聽見。」他面對着的,是造物主絕對的沉默,信仰對「作家」毫無意義,正如「她」的細語,「生於幻象,死於虛無」,他只能用逃離來面對社會對他的惡意。《卷施》的主題也逐漸明確,人生來被拋到人世,空着雙手,如迷羊,那裡才能尋獲救贖?作家並沒看見,只能以死亡作結。

「棋手」:浪漫的苦修者

第二章〈棋手〉作為對比部,「棋手」展現了跟「作家」截然不同的信仰觀。「棋手」一心希望追求棋道,為此他可付上一切,甚至任其妻子離開,好像只有摒棄情感,才能追求到那至高無上的棋道。跟「作家」相比,「棋手」是一個苦修者,把所有的精神,甚至是生命獻身給棋道(藝術),而「作家」卻認為自己寫的只是「莫名其妙的糟糕東西」。「棋手」在一次去找兄長時遇見了正在修剪花草的兄長妻子,不能自拔地愛上了她,從此走上視愛情為信仰的人生。「畫家」和兄長妻子的關係看似浪漫,從開始的曖昧到直面感情的不倫戀,放肆地在兄長新居中相擁,呼應了〈畫家〉一章中的楔子中摘錄的「真正的自由,是只屬於兩人的自由」,這種自由近乎漠視一切世人的道德,在世界硬生生創造了一個兩人的小天地。有意無意間,在被兄長撞見後,兩人自始便沒再見面。「棋手」能做的只是回憶,不斷追溯和反思,方明白「唯有離別,方可重聚」。我不由想到奧爾菲斯的神話中,奧爾菲斯那看似愚蠢的回頭,讓尤莉蒂斯永久的消失。事實上,這裡反映的是當你一開始書寫,書寫的對象便死了。奧爾修斯的回頭是必然的,因為重生也就是失去了被死亡的滿盈的充滿。死亡賦予了生最大的意義,即使尤莉蒂斯重生,那麽她也不可能逃避死,這就陷入了救和被救的死循環。「棋手」在最後的頓悟,跟兄長妻子在回憶中重逢,就有點像作者對奧爾菲斯的神話的續寫。在這裡,回憶其實就是寫作,在作者詩化的文字中,兄長妻子帶着一種《到燈塔去》中拉姆齊夫人的形象,成為了一個代表「棋手」和兄長妻子兩人美好愛情的象徵,超脫了流逝不息的時間,在浪漫的文字國度永存不朽。「棋手」在世間看見了造物主奇妙的創造,到明白「原來最幸福的相遇早已被安排在我的生命中出現,真正的自由本已存在。」,終放下棋道,獻身信仰的人生。

「畫家」:流亡的求道者

「天色與你思緒無異,糜聚了灰樸樸的層雲。你看見遠方的丘陵後飄起裊裊炊煙,便知那裡是有人家。」這是第三章〈畫家〉的開首,描繪了一幅遙遠印象裡的風景。「畫家」用細聲對讀者說話,讓我們跟隨「畫家」進到作者安排的空山。接着「我」見到一個老人(可以當作「棋手」),跟他談起諸多的逼害,還有一九六六年的晚春。這裡可以見到比起〈作家〉一章,人世的逼害變得更加赤裸,「畫家」自身也是在社會中打滾,愛上了出身高貴的「她」,受到了人不公義的對待,也許不論在那個時代,人世的逼害永無止境。直到「她」對你說:「畫家,去追求你的藝術吧。」,從此「畫家」便起程行旅,遠離塵世的爭鬥。〈畫家〉作為〈作家〉的變奏,節奏比〈作家〉更為明快,卻揉合了不同帶啟示性的夢境與象徵性的異境,猶如每一個求道者都會經歷的朝聖之旅,深入人的無意識,當中走過吹着風沙的大漠和遇見眾多誘惑人心的女人。在〈畫家〉中「我」目睹了人世間的迷惘,橫跨不同的時空,遇見了不同的「她」,度過了一段仿如《流浪者之歌》中悉達多的歷程,不同的是「畫家」追求的是信仰。這裡面並沒有交代太多「畫家」如何在物理時空中找到答案的經過,更多的是「畫家」在心理時空中的沉思默想,可以看作是作者對意識流技巧的運用,並結合夢境和異境中的奇遇,讓整趟求道旅程更為虛無縹緲又夢幻。

〈畫家〉一章另外一個重點是在於「畫家」提出的「詩境畫界」,它是「畫家」認定的精神故鄉,渴望在自然中找到那超乎一切的真理,完成心之畫。這裡也可以見到《到燈塔去》的影子,「畫家」完成心之畫跟莉麗最後融合理性和感性,在拉姆齊一家人向燈塔駛起時完成她的畫作可見參照。另一方面,《草枕》中的畫家追求一種非人情美學,他認為「這是抽取了道德的文學,這種文學沒有道德份子鑽進去的絕地」,而這跟「詩境畫界」也有相似的地方。非人情不是逃離世俗遠離繁囂,更強調的是審美感受,以一種非道德的視角批判人世。而在「畫家」看來,詩境畫界就是救贖,也名為愛,在非人情之上多了一份神聖。救贖源於創造,從世間一切發現造物主的榮美。即使人間就是地獄,人間豈不是上帝的創造老人(亦即「棋手」)?

讓「畫家」領悟的是人世雖苦,但當中仍有永恆的價值。最終「我」面臨認清信仰的最後一步,要面對自己所有(過去、現在、未來)的罪,在作者筆下從不同的片段和內心獨白中經歷分散和凝聚。「作家」、「棋手」和「畫家」所代表的人類心靈的不同面向不斷碰撞,在爭戰中殺死「她」,亦是住在人心的魔鬼(罪),明白人只是忘記回頭,棄絕了人生來擁有的純潔,頓悟「我」要先死去,然後重生。憑着信心與昐望,還有從上帝而來的愛,謙卑地獻身給衪-「獻身給善,獻身給真,獻身給正義!」

獨立自足的文字世界

《卷施》可以說是勞緯洛試圖把眾多元素結合的一部作品,當中包含著詩化的文字、人稱互換、互文、意識流、曲式結構和對印象派繪畫的描摹,當中貫穿並串連整部作品的是救贖的主題,亦是詩小說的形式。作者似乎刻意把所有現實的細節模糊,讓讀者抽離現實,置身在作者建構的文字世界,而作品中的「作家」、「棋手」和「畫家」又若隱若現的穿梭在《卷施》的其他章節,例如在第三章〈畫家〉中,那老人就有如「棋手」在對「畫家」說話,使《卷施》中的人物能夠在文字世界有自己的一套法則,正如勞緯洛在自序中提到「《卷施》是我的第二部小說作品。在本書之前,其實我寫過一篇名為《現實之花》的小說-那是一個已經完成,但在某種意義上依然不停在建構的文字世界。《現實之花》的老貓帶我走進了這個廣漠無際的世界促成了《卷施》的誕生。」作為寫作者,他也在建構一個不斷成長的文字世界。在我看來,「作家」、「棋手」、「畫家」是作者的分身,也是「我」,是每一個人最本初的自我,「從來並不是我創造了你們,而是你們建構了我。」勞緯洛的文字世界就如一個避難所,在人面對俗世對自己的壓迫和創傷時,讓讀者退入他書中的世界,達到一種抽離的治療作用。在他詩性文字中,世界猶如蒙上了一層輕淡的面紗,也呼應卡爾維諾提出的「輕盈」,揭示被現實蒙蔽的生命本相。

定睛救贖,看見受造之美

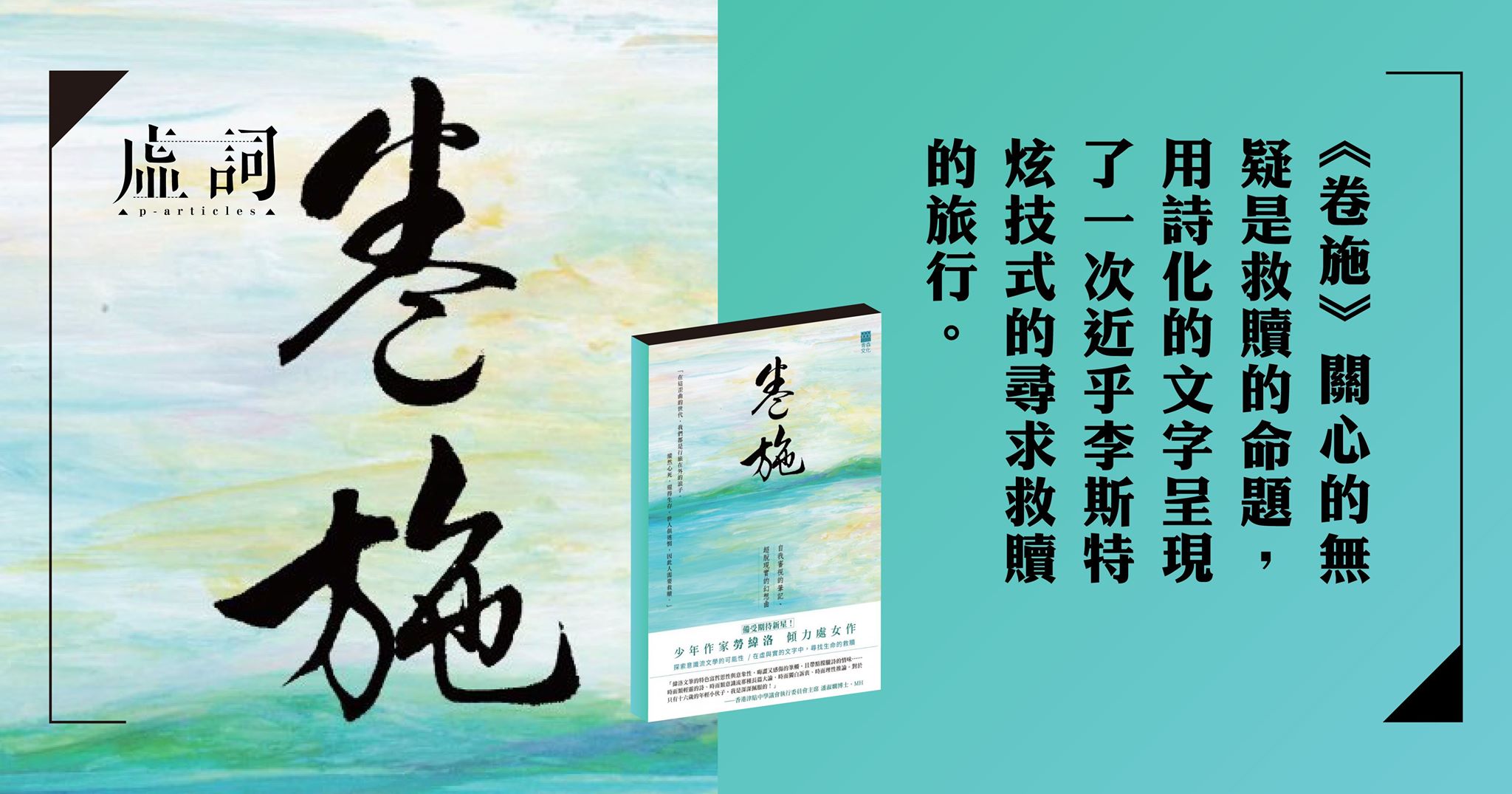

《卷施》關心的無疑是救贖的命題,用詩化的文字呈現了一次近乎李斯特炫技式的尋求救贖的旅行。作者有意地把人稱:「我」、「你」、「他」、「她」代替角色名字,更進一步拓闊「我」的意涵,把「我」描述成一個充滿造物主美善的「我」,成為世人的先行者,同時是求道路上的同行者,讓所有人只要是內心渴望救贖的都能在《卷施》中找到指路人。

在權力看似成為地上力量的同義詞時,我不由得想到《卷施》中盡顯人性軟弱的「作家」、「棋手」和「畫家」。在我看來,他們求道的力量本乎他們人性中的脆弱,但正因為先天人性的缺陷(人的無力),才能產生對世人的憐憫。救贖並不是屬於個人,乃是普世的。勞緯洛在後記中寫道「縱使現在的我仍然軟弱,但我已決定堅強地活下去」,這段話不正是讓讀者從中立志,肯定生存的意義嗎-「你說你要生存!生存!生存!」最後,就讓我們像他所寄盼的「把握學習愛的機會,見證真理,最後,努力拯救那個迷惘如初的世界。」我軟弱,故我為世界禱告。