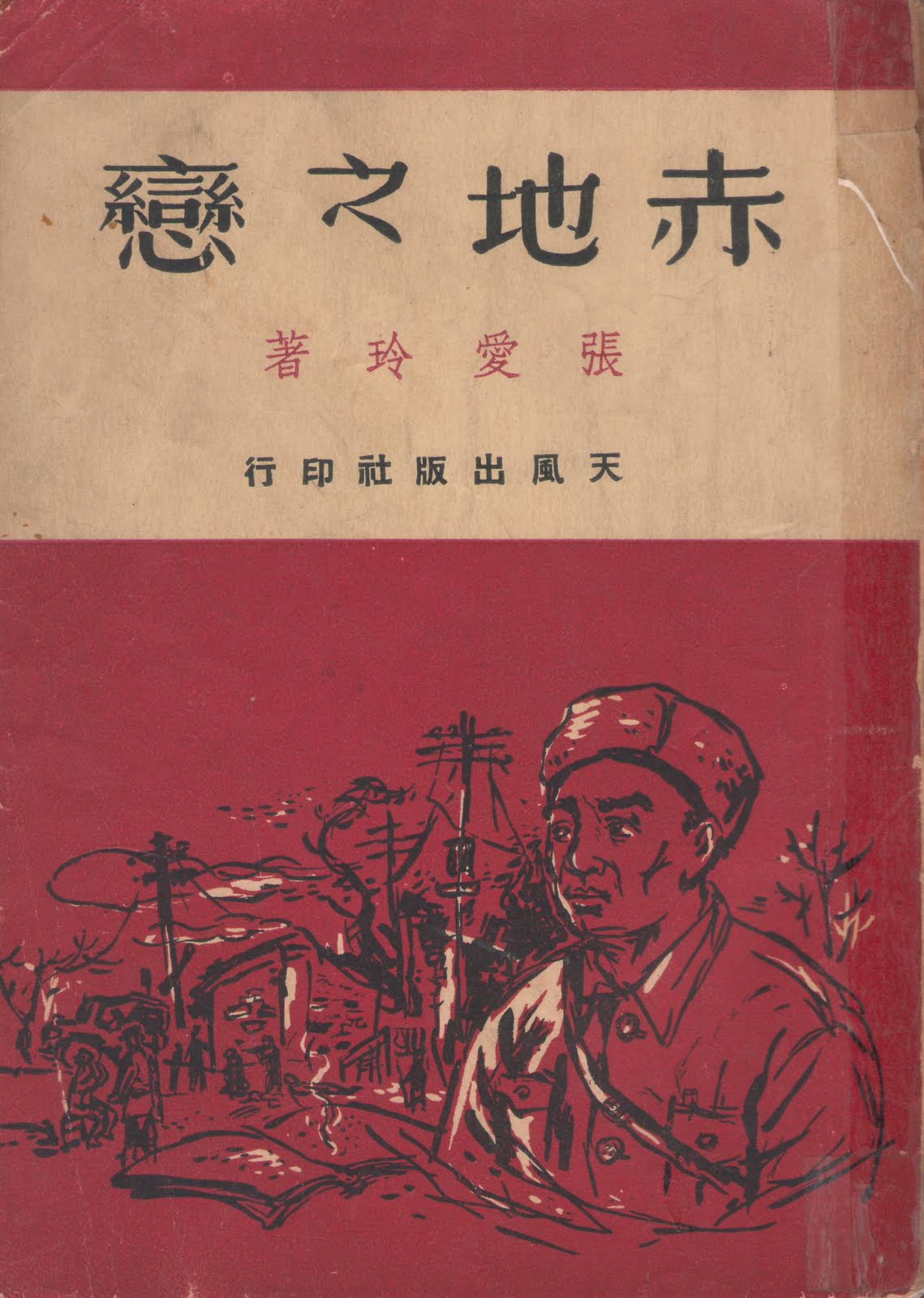

【無形.張愛玲分重作】赤地之戀

冬日的陽光照在水池上,龜伏在石上,伸出四肢,讓身體更多的部分觸到陽光。

我每個月覆診一次,陳家琪不能每次都陪我,但她偶爾請假,跟我乘輕鐵,到明心樓看病、領藥。

等了兩個鐘才領到藥。我們本欲乘車到碼頭看海,但群組有人說那裡有職員查票,我們便在青雲站下車。

公園無人,穿便服,可牽手。

她以指尖,觸碰我指甲的稜尖,細感有沒有冒生的倒刺。

她將我的手放在大腿上,從筆袋中拿出小剪刀,弓身,細察,以刀鋒貼近倒刺的根,剪刀合上,皮屑被吹走。

我拿過剪刀,平攤她的手,端詳,月牙微現。一根倒刺長在甲側的縫,我以刀尖撩起它,剪掉,皮屑掉落。

她從口袋掏出潤唇膏,塗在我的甲根。

她合眼,後仰。

我也合眼,睡在她的大腿上。

陽光如水,穿過肉眼見不到的衣的細孔,我幻想,我們是山火後連根的植物,深埋泥土,靜待生長。

去年的晚上,我們偷偷回校。

校工室亮著燈。

閘上的小門沒鎖上,推開門,快步越過校工室。

沿後樓梯上去,放輕腳步,每到轉角,都探看,沒人,才繼續走。

我們記得教員室的密碼。

手套太厚,未能準確按鍵。她脫掉一隻手套,手縮進袖,隔著衣布按鍵。

推門,她走到科主任的位置,取了枱面的信封。開電筒,撕開信封,核對。我到陳家輝的枱,開啟了他的手提電腦,查看桌面上有沒有她的文稿──他所有的檔案都儲存在桌面,鮮有整理。

走廊的燈忽地開了,我立時合上電腦,蹲下。她也蹲下。

我知道我在發抖。

腳步聲如時針劃過心瓣,好不容易才等到他走到長廊盡頭,關燈。我走到她身旁,她牽著我的手,到門前探聽。

沒聲音,我們才從後樓梯走。

推閘離去,到後山,沿小徑進入蕉林。蕉葉擦過頭頂,螢火蟲的光微弱,令人以為是暈眩時看到的光點。

進到林的深處,我們背對背,脫掉黑衣,換新衫。

黑衣擱在地上,她拿著一疊稿紙,我拿出火機,點火。

你討厭我嗎?陳家琪問。

不討厭。我說。

那就好了。

我覺得你寫了後,病情會加劇。她續道。

現在更壞。

他已經交給了陳主任。

我們可以找陳主任。

用甚麼理由說服他?

文章不是你的想法。

他會騙我們已經寄出了。

蕉葉輕曳,水流下來。陽光初現,照亮葉上的水珠。香蕉未熟,青色的,蒼蠅繞其飛行,蜻蜓停在半空,令人誤以為是黏附在蛛絲的樹枝。

課室空蕩蕩的,陳家琪跟我站著,陳明輝坐在教師桌上,轉紅筆。

也許將心的一半交給他們,才能夠保住另外一半。陳明輝這樣回應質疑。

他教文學,在暑假過後變得慎言,課堂都依書直說,有時他自己也覺得沉悶,便著我們做練習,自己站在窗邊看山。

我們知道,他正為下年合約煩惱。

科主任不時放徵文比賽單張在他桌上,比賽大多是商會或同鄉會辦的。

有天放學後,他約我們談比賽的事。他沒直視我們,從文件夾拿出了兩份表格,這次是教育局辦的。

我們班要交兩篇,每個參賽者可投兩篇。他說。

我們不想為陳明輝帶來麻煩,為此連續幾天放學後在圖書館苦思。

班主任課過後,同學各自收拾書包。

我們隔幾張桌子,以短訊溝通。

我寄給她書的圖案。

她說不用再寫,問題已經解決了。

我問她如何解決。

她說離校才講。

雨剛停,水點布滿玻璃。課室向著蕉林,氳氤繞山,山頂的塔尖如浮島。

她經過我身旁,放下單邊耳機。

她戴上,垂落髮鬢,掩耳,推開門,離去。我將書收進背包,隨著她。課室在七樓,她從後樓梯走。雨淋濕了地面,校工用水刮撥水到盤子。

後樓梯人少,我戴上耳機,聽她的音樂。偶爾接收不良,便走近點。她轉頭,放慢腳步,我也放慢。

後來,我們的節奏與音樂趨同,她放陳明章。耳機微塞進耳道,使人以為音樂源自心的弦線。

雨後的鳥鳴、風聲從沒戴耳機的耳朵進來,揉合音樂。

從後門出去,到山邊,入蕉林,我們才逐漸靠近。

路窄,葉大,我們如小動物,草叢中穿梭。

她步履稍慢,俯身,我便知道她碰上蛛絲。我記住位置,細察蛛絲上水珠的光,俯身,避開。

綠光漸濃,已進到林的深處。

她停步,轉身,向著我。

橫枝折斷,葉下斜,遮住我們。

她的眼微彎,濡著薄薄水光。她像拙劣的水吧職員,欲以糖漿掩飾咖啡失控的濃度,殊不知甜與苦並行不悖。

弦細,聲音卻沉重,如小石從山坡掉落,足以擊穿傘;以為停了,又落下另一顆。

她摘下耳機,也摘下我的。

告訴你一件事。她說。

我聽過後到了她的家。

她坐在床上,我坐在電腦椅。我們脫掉襪子,雙腳交叉的晾在小櫈上。以往我們喜歡比量腳掌大小,但那天沒有。

電影海報貼在衣櫃門,裡面的路軌被潮得微微彎曲。

窗前的一列小紅書,是陳明輝去年送的小說,他那時以為要轉校,把座位的書都給了我們。我們要了張愛玲,一半她留著,一半我留著。

書貼牆,但書脊仍有細微的起伏,像失修的琴鍵,因弦的鬆緊不一,而凹凸不平。

也許將心的一半交給他們,才能夠保住另外一半。她重複著陳明輝的話。

然後再將四份一掰開,給他們。我說。

如此我才想起,陳明輝那句話出自他教過的詩。

書架旁的小兜有些雜物,我拿起火機,這是送給明仔的,他在信中說自己開始抽煙,我們買了鋼造的火機去探他,但原來不能送火機進去。

那夜,我擔心汗水會令火熄掉,結果,她的稿紙連衣服一同燃燒。

我們蹲下,看火。

燃燒,紙焦黑,點、撇、捺化灰,標點助燃;整個段落消失。

文字無以迴避,詞語遭到牢記。

燒至那些塗改過的地方時,忽地一亮;火勢加速,眼睛跟不上意義,惟光已抵達。

從前她寫文章後,總謄寫,但那次沒有。她開段時筆劃有力,後段力度漸輕,顏色好淺。

多年後,我重寫這刻,或許會說光照亮她的臉、投映在她眼中。而其實我沒轉臉看她。

煙嗆鼻,刺眼。

快燒盡,我們牽手,離去。

我們把陳明輝送的書賣掉了。

我們每月夾錢,買一本新的。書放在她家的窗前。新版白色,易發霉,我們吃零食後總留著防潮珠,夾書中。

火機仍在小兜,明仔出來後我們便送他,並向他訴說那夜的事。

她以指尖探進我的髮叢,像蜂鳥欲以管狀的嘴,探進我腦的花蕊。

眼微張,陽光明媚,龜靜止不動。

走吧。她說。

離開公園,到輕鐵站。輕鐵掠過,剎停,聲音刺耳。

我們相約在放榜過後燒掉校服,校徽上的文字將會在火中消失。

路軌反映陽光,枕木橫放,使它看起來,如尚待填充的、漫長的格子。

〈作者聲明:本人不擅交遊,離開院校後,亦再無留意先進研究,下筆時竟未察樹仁大學文學教授王家琪與主角同名同姓。友人提醒時,雜誌已然付印,故未及更正。如上所示,在網絡版本,主角更名為陳家琪。在此聲明,小說絕無影射之意,所有情節實屬虛構。〉